Desde el comerciante y esclavista británico Edwards Colston en Bristol, hasta el conquistador español Pedro de Valdivia en Concepción, las protestas sociales del último tiempo han venido acompañadas del derrumbe de monumentos y estatuas de personajes controvertidos en la historia de los pueblos. El gesto no tiene que ver con una lucha por reescribir esa historia, sino más bien los cuentos, aquellos valores con los que nos queremos definir en el presente.

Por Tobías Palma

Los monumentos no escriben la historia; la cuentan.

La historia es quizás la defensa más recurrente de la preservación de los monumentos a los esclavistas. En todas partes. Al parecer, botarlos o intervenirlos significa lo mismo que reescribir la historia o negarla. Algunos, algo más lúcidos, hablan de un acomodamiento a cierta visión del mundo. Más cerca, pero no lo suficiente.

Los monumentos no tienen – jamás han tenido – una función historiográfica. La historia no depende de ellos para escribirse. Más bien, cuentan la historia; su función es narrativa.

Las estatuas de Pedro de Valdivia a lo largo de Chile nos cuentan que fuimos conquistados, que somos los descendientes de esa conquista, que nuestra identidad se funda en el sometimiento. Homenajean al español, al otro, al extranjero. La malograda estatua de Edward Colston en Bristol, Inglaterra, nos cuenta que el imperio británico prosperó gracias a la dominación y explotación de otros, de los colonizados, de los africanos, de los indios.

Botar estatuas no va a cambiar el pasado. Lo que puede cambiar es nuestro presente, y a nosotros mismos y nuestro sentido de pertenencia.

La dualidad de la palabra historia tiende a confundirnos. En este caso, es muy cómoda la diferencia que existe en inglés entre history y story, palabras muy distintas que en castellano caben en una sola, lo que muchas veces dificulta su uso y comprensión.

La historia – history – se escribe y queda inmutable, es el registro de la vida de los pueblos. Pero esa historia también tiene cuentos – stories – que son puntos de vista sobre esa historia, que fluyen y se transforman de acuerdo a la mutable moral de los pueblos. En ese sentido, la historia habla más nuestro pasado, mientras los cuentos nos hablan de nuestro presente.

Lo que se confunde con historia es la cualidad moral de los cuentos. El psicólogo y mitólogo Joseph Campbell advierte que la mitología “hace que la actitud trágica aparezca hasta cierto punto histórica y el juicio meramente moral, limitado.” Los héroes a los que les hemos levantado monumentos son héroes trágicos – mientras más trágicos, más populares – pero esa tragedia yace no en un valor histórico, sino en su valor mítico.

Los mitos también son cuentos. No son solo narraciones fantásticas y religiosas de tiempos antiguos. Los mitos nos ayudan a darle sentido al mundo. Son los cuentos que cimientan nuestras almas, individuales y colectivas.

Es por eso que nadie con un mínimo de sentido común piensa en botar las pirámides porque fueron construidas por esclavos; porque las pirámides cuentan un cuento de otros tiempos, que no nos compete directamente, siendo su valor – ahora sí – principalmente histórico.

Es por eso, también, que los monumentos forzados sobre el colectivo, como el escandaloso homenaje a las víctimas del terremoto del 2010, erigido en Concepción, no cuentan ningún cuento, y terminan siendo desafortunadas y costosas anécdotas.

El historiador Yuval Noah Harari señala que la principal cualidad cognitiva del homo sapiens es la “habilidad de transmitir información sobre cosas que no existen.” Los monumentos no escriben la historia. Pero cuentan cuentos, y como todos los cuentos, son morales. Nuestra relación con ellos habla de cómo somos hoy, y de cómo queremos ser mañana.

El vitoreado derrumbe del monumento a Edward Colston en Bristol no va a cambiar el hecho histórico irrefutable de que esa ciudad prosperó gracias al mercado de esclavos. Pero sí transforma el cuento que muchos bristolianos contaban de mala gana, con algo de vergüenza, sobre su propia ciudad. Al botar a Colston, decidieron cuál es el cuento que quieren contar sobre sí mismos.

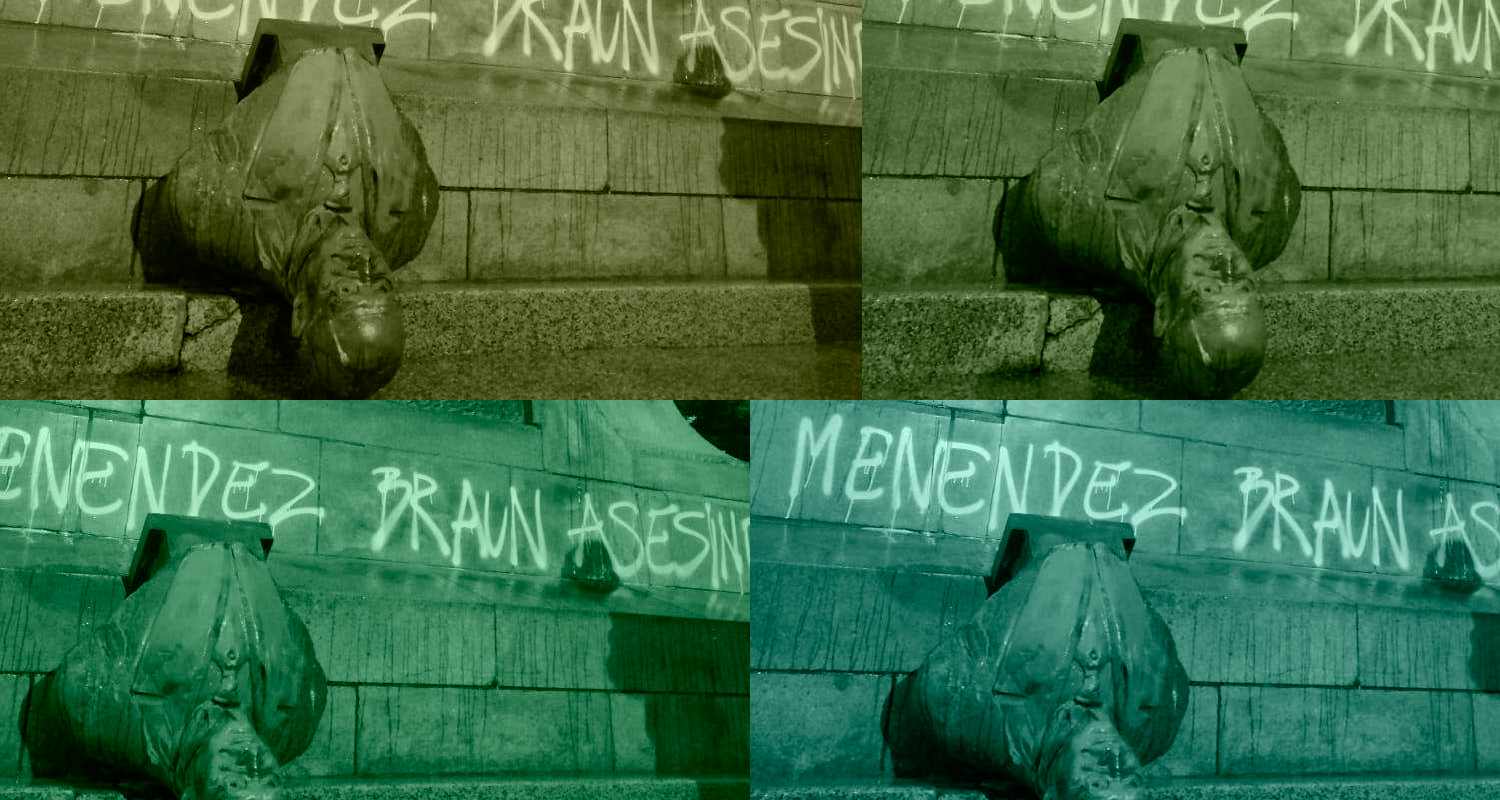

En Concepción, botar la estatua de Pedro de Valdivia y dejar su cabeza a los pies de Caupolicán no altera una coma de los libros de historia ni añade ninguna certeza sobre la misteriosa ejecución del conquistador luego de su derrota en Tucapel. Pero cuenta un cuento sobre opresión y rebeldía en el Chile de 2019-2020, un cuento que es arenga para unos, pero inquietante para otros.

El psicólogo Bruno Bettelheim, en su profundo estudio sobre los cuentos de hadas, dice que estos “contienen al mismo tiempo significados ocultos y descubiertos, que hablan simultáneamente a todos los niveles de la personalidad humana”.

Tanto el de Colston como el de Valdivia son cuentos cargados de simbolismo. Mientras uno termina en el fondo de la bahía, como los miles de esclavos africanos arrojados por la borda, el otro termina a los pies de un enemigo al que siempre consideró inferior. Ambos símbolos de un pensamiento eurocéntrico y colonial, pero ambos también protagonistas de sus propios viejos cuentos, en los que eran héroes, y en los que se fundaron otras narrativas, en otros presentes.

La reputada guionista de Hollywood Bobette Buster nos recuerda que “todos buscamos claridad emocional cuando contamos un cuento.”

A ambos lados del océano, la batalla de las estatuas no es una lucha por la historia, sino por los cuentos, por los valores con los que nos queremos definir. Los monumentos entonces abandonan su materialidad y se convierten en símbolos de un abstracto imaginario pero que es fundamental para quiénes narran su historia.

Esta es una batalla moral entre las visiones que cada pueblo quiere tener de sí mismo, y en su impresionante sincronía mundial se vislumbra el enfrentamiento entre visiones del mundo que todos poblamos. Quienes defienden las estatuas no defienden la historia, sino el mito de la nación que quieren habitar. A sus ojos, defender a Colston no es defender la esclavitud, sino la gloria de un imperio británico cuya leyenda le trajo luz al mundo. Defender a Valdivia no es, a sus ojos, defender el dominio español, si no el afán civilizador del europeo que llegó a tierras americanas.

Ambas son versiones de un mismo mito colonizador, fundado en la desigualdad del ser humano y en la idea de que unos tienen el deber de guiar e iluminar a otros menos afortunados y menos aptos.

Para otros – entre los que me incluyo – ese mito debe ser actualizado, pues la desigualdad ya no cabe en el cuento contemporáneo del que queremos ser protagonistas.

Sin embargo, el principio democrático (otro mito) que prima en las sociedades modernas nos obliga a que esa lucha no se funde en eliminar al contrario, más bien se regocija en la lucha misma – la discusión y el debate – y no tanto en el resultado. Pero lo valioso del principio democrático es que todos, en la medida de nuestra participación, podemos ser parte de este cuento, disolviéndonos en la narración de un mito que nos otorgue sentido colectivo. Al menos hasta que haga falta una nueva renovación.