“Hoy en día las bibliotecas parecen un lugar extraño, un organismo casi en extinción”, escribe el poeta y académico Claudio Guerrero en este ensayo, en que recorre algunos de los espacios culturales que han sido significativos para él y que han dado forma a su memoria de lector; desde la biblioteca extravagante del magnate Henry Huntington, hasta la arruinada Biblioteca de Viña del Mar y la casa de Miguel Castillo Didier. De paso, reflexiona sobre el destino misterioso de los libros que se donan y que, sin que uno lo sepa, “crean una posibilidad de diálogo y de creación de comunidad cuando la tendencia es al aislamiento y a la atomización”.

Por Claudio Guerrero Valenzuela

Comencé a frecuentar el Archivo como una especie de entretenimiento, y según suelo hacer cuando no tengo nada que escribir, nada que decir en realidad, durante esos días llené una serie de cuadernos, libretas y hojas sueltas con simples impresiones y observaciones.

—Rodrigo Rey Rosa, El material humano.

No comencemos por el comienzo, ni siquiera por el archivo.

—Jacques Derrida, Mal de archivo.

Las ruinas me tranquilizan,

enamorada de las casas derrumbadas

y de las paredes con grietas

me escondo donde hay peligro.

—Natalia Litvinova, Siguiente vitalidad.

Me dijo que había visto en Lodz una hoguera de libros. Llovía una tarde, y bebíamos whisky con mi abuelo polaco. Me dijo que una noche, en Lodz, en el 39, había visto a un grupo de soldados alemanes quemando libros.

—Eduardo Halfon, Biblioteca bizarra.

Basta observar a un coleccionista cuando manipula los objetos de su vitrina. Apenas los tiene en sus manos, su mirada los trasciende y mira más allá de ellos.

—Walter Benjamin, Desembalo mi biblioteca.

Hoy en día las bibliotecas parecen un lugar extraño, un organismo casi en extinción. Detenerse en una es escapar de la vorágine de pantallas, desinformación, narcisismo y espectáculo que socava todo. Hay algunas, sin embargo, que parecen fundirse y armonizar con el paisaje culturalmente empobrecido de nuestras ciudades. La de Viña del Mar es la de un moribundo con arsénico. Está cerrada desde el terremoto del 2010 y en su reemplazo la eterna alcaldía de aquel entonces dispuso de un container haraposo donde con suerte se puede revisar la prensa del día. Creo que todavía se mantienen estas condiciones ignominiosas a la espera de una inversión millonaria que venga a reparar este socavamiento largo y penoso. Todo un insulto a Juan Luis Martínez o a Ennio Moltedo, otrora habituales visitantes del Palacio Carrasco. El edificio en ruinas no es una metáfora, sino una imagen literal del deterioro de los espacios culturales durante los últimos tres gobiernos, acentuado por la pandemia de la covid-19. Es también una expresión del paulatino y trágico retiro del Estado respecto de los asuntos públicos, especialmente en materia de educación y cultura.

Pero hay algo en el horizonte de la cultura que hace que nunca asistamos a su completo entierro o que su cielo no se tiña completamente de rojo. La amenaza de la hoguera de libros aún no prende su fuego mayor. Después de doce años la ciudad vuelve a contar, por ejemplo, con el Museo de Bellas Artes, el antiguo Palacio Vergara, una belleza veneciana, fantasía de la familia fundadora. La ruta de los espacios culturales es incierta y a menudo presa de las derivas de las políticas de turno. Podría entenderse como un capricho, también, que un edificio se mantenga en pie, mientras el otro termina por hundirse como la Casa Italia de calle Viana, como la Casa Usher que toda ciudad que se precie de tal siempre tiene. A veces duelen más los cierres y desapariciones, por más que toda apertura siempre es una alegría. La hermosa Biblioteca Severín de Valparaíso que ocupa una manzana entera frente a la plaza Simón Bolívar vuelve a abrir sus puertas después de haber permanecido bajo llave por más de dos años. Aunque no por fallas estructurales en su arquitectura, sino que por la falta de voluntad e iniciativa de su administración. Son pocos los casos, en definitiva, de un sentimiento de plenitud convocante, algo así como un ágora donde todos sabremos que nos podremos sentir completamente acogidos, llanos al intercambio comunicativo.

***

Es probable que nunca haya sido más feliz que dentro de una biblioteca, en el momento en que se está en absoluto suspenso del mundo exterior. Recuerdo con devoción muchas de ellas. El cobijo que prodigan siempre deja una huella. Sin ir más lejos, la última que visité tiene las joyas bibliográficas de un filántropo, el ingeniero Budge, un prohombre de la ciudad de Valparaíso que, al momento de morir, donó su colección de poesía, novela, ensayo e historia, entre otros documentos, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Enfundado con unos guantes plásticos, tuve la suerte de revisar una edición chilena clandestina del Canto General de Pablo Neruda, publicado originalmente en México en 1950, y que solo se puede observar parcialmente en la colección digital de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Santiago. Misma emoción que se experimenta al coger la primera edición del Altazor (1933) de Huidobro o la primera edición chilena de Desolación, de Gabriela Mistral, editada por Carlos Nascimento, un año después de la edición original de 1922, del Instituto de las Españas de Nueva York. Es como si la vida lectora de un ingeniero, y sus huellas visibles en pequeñas anotaciones al margen, en las dedicatorias de algunos autores o en su particular ExLibris de bella letra cursiva, de pronto cobraran una luminosa presencia. Hay algo en las colecciones privadas de libros que al emerger a la vida pública pierden todo su pudor y entran por un laberinto donde no siempre será fácil reconstruir el trazado de existencia literaria que dicha colección expresa. Que un ingeniero tuviese este hábito lector nos habla de otra época, una donde la lectura cotidiana parecía más bien una necesidad que un mero signo de status cultural, un vacío tan caro a estos tiempos sin genuinas experiencias, de esas que se añoran cuando se recuerda a las amigas y amigos que ahora habitan otros pasajes.

***

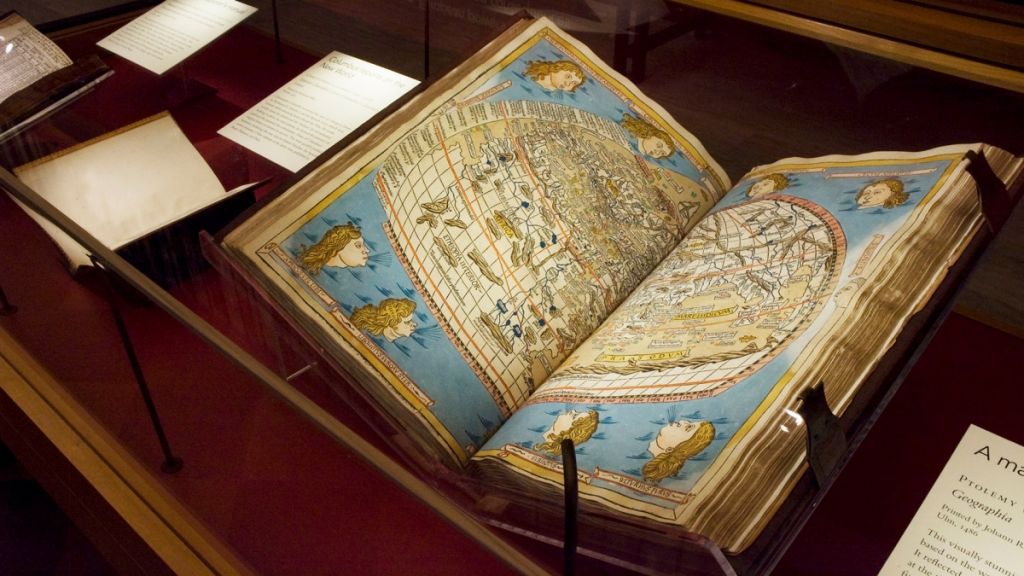

Las bibliotecas estrafalarias tienen algo de la trascendencia fetichista del coleccionismo así como también de la expresión cabal de la querella entre orden y caos. La del millonario norteamericano Henry Huntington, responsable de la línea férrea que unió la costa este con el Far West del gigante de Siete Leguas del Norte, como le llamaba José Martí a la nación imperial, expresa algo de estas pasiones. Ubicada en Pasadena, California, tenía una valiosa colección de incunables resguardadas con una temperatura especial y lejos de los rayos del sol. Entre ellas, una Biblia de Gutenberg, tal vez una segunda edición, pero que de todas formas remite a la idea de un origen. Si mal no recuerdo, estaba fechada en 1493. Aquella biblioteca, como toda biblioteca, tenía una vida propia, pero su estructura interior era más bien oscura, difícil de precisar. Tenía que ver quizás con una expresión cabal del dinero y la acumulación que con un amor a los libros. Todo parecía una gran bóveda que emulaba la atmósfera de un monasterio medieval, con celdas que daban a oscurísimos y fríos pasillos, pero que parecían resguardar más los caprichos excéntricos de un coleccionista con licencia para adquirir lo que se le diera la gana que responder a una vocación pública por darle uso a tales colecciones. Entre sus rarezas quizás lo más llamativo lo conformaban las más de doscientas ediciones, en todas las lenguas posibles, de El origen de las especies (1859), de Charles Darwin. En árabe, en japonés o en alemán, la yuxtaposición de un libro al lado del otro, con sus diferentes lomos y signos, tamaños y texturas, parecía de todas formas una regular línea de montaje, un inventario de sumas que solo puede remitir a la acumulación sin objeto, a la exposición exagerada y violenta del poder que alegoriza las ideas de la selección natural que establece el propio libro. No deja de ser significativo el efecto en el lector coleccionista de un desplazamiento que va de la selección a la acumulación, donde solo podrá permanecer el más fuerte.

***

Hay bibliotecas ignominiosas y cruentas. Según cuenta Juan Cristóbal Peña en La secreta vida literaria de Augusto Pinochet (2013), el dictador era un compulsivo comprador de libros. Tenía tratos con algunos libreros de la calle San Diego, quienes le proporcionaban algunas joyas literarias a un precio conveniente para el vendedor, dada la capacidad ilimitada e impune de la billetera del gobernante. Mucho libro de historia, primeras ediciones y muchas sorpresas. Cuando murió Pinochet, la biblioteca, asentada principalmente en dos lugares, en una hacienda de Bucalemu y en la parte trasera de su mansión de La Dehesa, entre la larga lista de lujosas propiedades de la familia, fue confiscada y catastrada por un grupo de peritos. No solo había montones de libros que jamás habían sido abiertos, sino que también se encontraban entre medio todo tipo de objetos como charangos y estatuillas militares, restos de chocolates y hasta un «indio pícaro», tradicional manifestación popular del doblez imaginativo latinoamericano. La biblioteca, compuesta por treinta y cinco mil volúmenes según las investigaciones judiciales, debe haber ido menguando con el tiempo de mano de algunos oportunistas comerciantes. Una biblioteca grotescamente enorme que solo puede hablar de los complejos intelectuales del dictador. Tal vez sea mejor que este ciclópeo arsenal de libros estuviese en otro lugar, repartido entre las escuelas públicas del país o en un espacio donde se lo pudiera visitar en función de la memoria histórica. Según consigna Peña en su fascinante libro, hay otros treinta mil volúmenes que Pinochet donó a la biblioteca de la Academia de Guerra en septiembre de 1989, biblioteca de la cual desconozco si aún lleva el nombre del tirano. Un capítulo neobarroco para la historia universal de la infamia.

El enigma sobre el destino de estos miles de libros —algunos verdaderamente valiosísimos— se parece a la desidia propia de nuestra idiosincrasia. Algo asimilable a la ausencia de toda revista que se refiera, por ejemplo, el Hawker Hunter que está, literalmente, botado en el Museo Aeronáutico de Cerrillos. Su protagonismo histórico es innegable. Puede que el avión aposado allí no sea fácticamente uno de aquellos. Pero el significante pesa más que el ejemplar. A bordo de uno de esos modelos los pilotos de la Fuerza Aérea bombardearon La Moneda en 1973. No hay ninguna placa conmemorativa, contextualizadora, pedagógica. Tan solo una misérrima ficha técnica, aséptica y ahistórica, que acompaña su presentación: lugar de fabricación, largo, potencia, año en que fue dado de baja, etc.

Pero tal vez haya habido una estantería peor, sin nombre, aún más oprobiosa: la de la oficina de Manuel Contreras, pequeña y miserable, repleta de autores y títulos reconocibles de la tradición del pensamiento social y filosófico de la izquierda. Por resguardo, prefiero omitir el nombre de la autora de este relato. Un día conversamos sobre bibliotecas, archivos y museos en un café de Viña del Mar. Ella había llegado hasta la oficina del torturador para averiguar sobre el destino de gente cercana y hacerle una entrevista como periodista. La imagen no puede ser sino siniestra. En medio de la tensión y el nerviosismo de estar frente a un psicópata, el exdirector de la DINA le dice a su entrevistadora, con sorna y desprecio, que se trataba de tomos recogidos en operativos de inteligencia. De los lectores originales de esos libros no se supo nunca más. Libros doblemente vejados reposando entre ficheros y numerosos Kardex. En el momento de la anagnórisis de la ignominia, la entrevistadora decide llegar hasta ahí, dejando todo inconcluso, para salir lo más rápido posible de ese lugar, presa de las náuseas y abatida por el miedo. La entrevista, creo, nunca se publicó.

***

Las más perdurables de las bibliotecas son aquellas donde no cabe más que la felicidad y el entusiasmo ante un hallazgo impensado o un cruce de títulos que te abre las expectativas iniciales. Durante una investigación que estaba realizando por entonces sobre la presencia de la niñez en la poesía chilena, el destino me llevó a una de las bibliotecas más grandes del mundo, la de la Universidad de California, diseminada en varios campus. En uno de ellos fue impresionante encontrarse con libros de poesía chilena editados hace apenas unos meses. Todo el poder de la maquinaria adquisitiva de las universidades norteamericanas era palpable en esos anaqueles repletos de libros que, estoy seguro, apreciábamos más los latinoamericanos que los propios estadounidenses. Junto con una enorme bibliografía en inglés que jamás encontraría en mi país, recuerdo haber pasado días enteros allí adentro, un verano de pocos estudiantes, con toda esa enorme biblioteca de Irvine casi para mí solo leyendo y traduciendo textos con la emoción de quien sabe que jamás volverá a encontrarse con ellos. Cuando volvía al pequeño departamento donde me quedaba, el caluroso sol del verano compartía la dicha de aquella soledad eufórica.

Dentro de ese torrente de agradecimiento y devoción por habitar esos espacios, recuerdo otras bibliotecas que en su minuto permitieron una paulatina apertura al mundo, especialmente tres: la del Instituto Pedagógico, la de la Universidad de Chile y la de la Universidad Católica. Era costumbre encontrarse allí con libros subrayados o destacados, con tomos maltrechos a los que les faltaba una hoja clave o donde era posible encontrar mensajes secretos de amor. Un deporte maravilloso consistía en imaginar las vidas de los anteriores lectores cuyos nombres aparecían en el fichero de la última hoja. Cuando se hallaba el nombre de algún profesor o profesora o algún poeta, algo de resonancia cabía allí, como si el libro vibrara junto a su vida anterior. En esas bibliotecas había cajeros metálicos enormes donde uno pasaba horas revisando títulos y catalogaciones que serían la llave del conocimiento. En la biblioteca Eugenio Pereira Salas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, especialmente, tenía lugar una rica e intensa vida que no se agotaba en el préstamo de un libro. La biblioteca, casi al mismo nivel que el patio que denominábamos el verde bosque, era un centro social e intelectual de intercambio de ideas, imágenes, afectos, un verdadero lugar de aprendizaje, el corazón de dicha facultad. Es probable que pasáramos allí más tiempo que en una sala de clases o que en nuestra propia casa. Solíamos salir de noche, casi al cierre, a seguir conversando sobre literatura, esa pasión que se ha perdido un poco ahora, cada uno inmerso en sus propios tiempos y afanado en sus intereses privados, encerrados en sus teléfonos celulares. La vida nocturna era una prolongación de las lecturas durante el encierro diurno. La biblioteca se expandía de modo tal que adquiría otra dimensión, ahora a partir del habla, las bromas, el intercambio de historias e ideas. En esas conversaciones con amigas y amigos surgían nuevos libros por leer, nuevos autores, nuevas imágenes que capturar. Por aquel entonces, enfermo de literatura, tomado por una pulsión arcóntica, llevaba un registro de todos los libros leídos en un cuaderno que titulé El Libro de los Libros Leídos. Por sanidad mental, lo abandoné tiempo después. Allí anotaba el cúmulo de libros que devoraba uno tras otro, como si no existiera otra razón de ser. Esa biblioteca imaginaria era la suma de todas las bibliotecas, un proyecto autoformativo que intentaba aunar el arte con la vida. Parafraseando a Jacques Derrida en Mal de archivo (1997), se trataba de una tarea de con-signación, de inscribir en el papel el principio de una vida que acontecía por entonces en el derroche de la juventud, de detener en la inscripción de una signatura el paso feroz de una temporalidad que a veces se hacía insoportable en la tierra baldía del Chile de los años noventa.

***

La biblioteca iniciática es la más importante de todas. La pequeña biblioteca que Renato y Marcela conformaron —químico farmacéutico, él, profesor de la Universidad de Chile; trabajadora social, ella, devenida en dueña de casa— estaba compuesta principalmente por diccionarios y enciclopedias de todo tipo y por clásicos universales en tomos empastados de editoriales tales como Aguilar: las obras completas de Dostoievski o de Goethe, junto a otros volúmenes más pequeños de la tradición española como Gustavo Adolfo Bécquer o Ramón Gómez de la Serna. Poco a poco fui descubriendo esos tesoros cuya mayoría llevaba la firma acuciosa de mi madre junto con su fecha de adquisición, costumbre que adopté para la propia biblioteca. Junto a mis hermanos fuimos aprendiendo del mundo gracias a esos libros. De todos ellos, uno en particular me parecía fascinante: la Historia de la Segunda Guerra Mundial, en cinco enormes tomos empastados en azul y con fotografías en blanco y negro de gran calidad a página entera. Las imágenes de soldados nazis sobre piras de libros ahumándose en una hoguera me impactó sobremanera, entre otras imágenes tanto o más brutales. Había mucho de incomprensión allí, una carencia de conocimientos que impedían una mirada de conjunto. Todo era magma, impresión, descubrimiento, sorpresa. Tiempo después, cuando leí Farenheit 451, de Ray Bradbury (1953) comprendí de mejor manera el acto de reducir toda idea a cenizas y cuánto de peligro podía encontrarse en la lectura. La película de François Truffaut (1966) refleja de muy buena manera el espíritu de la distopía de Bradbury: ese grupo de rebeldes que guardan en la memoria la biblioteca universal en medio de un bosque en las afueras de la urbe, representaban un ideal de sabiduría y decencia, tolerancia y dignidad, que solo podía significar una fe tremenda —todavía— en la humanidad. Revisando esos tomos en las tardes aburridas de los ochenta, casi sin darme cuenta, me fui sumergiendo en una espiral de lecturas que me llevaban de un libro a otro, y a veces de una biblioteca a otra, ávido de conocimiento, hambriento por conocer la historia y el mundo, cuando todavía era un imberbe.

***

Una pequeña biblioteca que recientemente ayudé a conformar es una que pretende ser barrial, para que vecinos y vecinas del sector donde vivo puedan consultar a gusto. Está hecha en base a donaciones y por el momento se sitúa dentro del Café Acentto, en Agua Santa (Viña del Mar). Ya debe andar por los mil volúmenes con énfasis en la música, el arte, la poesía, la novela, la historia y los libros infantiles. Muchos de estos últimos fueron donados por un amigo, Felipe Munita, al momento de abandonar la ciudad para comenzar una nueva vida y trabajo en Valdivia. Su historia no es menor, puesto que está en los orígenes de una de las experiencias más interesantes de mediación lectora en nuestro país, a partir del trabajo de Fundación La Fuente y sus bibliomóviles: bibliotecas itinerantes que iban de un pueblo a otro, acercando no solo el libro a la gente que habitualmente no tenía acceso a uno, sino que también generando actividades de aproximación a la lectura que intentaban ser significativas para niñas y niños, especialmente. Quizás a cuántos les picó el bichito noble de la lectura gracias a este épico recorrido por el territorio.

La donación también permite reflexionar sobre el montaje y desmontaje de una biblioteca: hasta qué punto un libro va a estar mejor en un lugar donde se lo pueda abrir, doblar y apreciar. A veces es difícil desprenderse de libros que fueron significativos para uno. En todo acto de entrega de un libro, incluido el préstamo que se sabe tal vez nunca será devuelto, hay un gesto generoso, comunicativo, que abre la posibilidad de crecimiento del ser ante el llamado de una necesidad. Una posibilidad de diálogo y de creación de comunidad cuando la tendencia es al aislamiento y a la atomización. Ya sea por aquello llamado lectura complementaria de los establecimientos escolares o por la lectura de verano o por la simple necesidad de sumergirse en otras aguas, prestar o regalar un libro es siempre una salva al porvenir. Cada uno de estas mitologías acerca de la vida del libro responde no tanto a arquetipos superficializados como a enigmas difíciles de resolver, en la medida que son expresión de un deseo. En todo libro, diría Roland Barthes, hay la prolongación de un cuerpo que quiere tocar y ser tocado. La donación, como regalo, no puede ser sino generosidad pura y fiel, anhelo de permanencia y ternura, continuidad del propio deseo.

***

La primera gran biblioteca de la que tuve conocimiento, aparte de las de los centros universitarios, debe haber sido la Biblioteca Nacional de Santiago. Jorge Teillier siempre contaba la anécdota de que allí conoció al poeta puntarenense Rolando Cárdenas y que después de haber hablado un poco de poesía, advino una sed monumental que los sacó de allí hacia profundos bares de oscuros reflejos. Eran variados los personajes que pululaban entre los pasillos que iban de la Hemeroteca a la Sala de Referencias Críticas o a la sala de lectura Gabriela Mistral. Todo, en medio de un aire monacal solo interrumpido por sonido del ascensor que traía desde las catacumbas del edificio los libros solicitados, seguido del estridente pitido de la máquina en cuya pantalla se exhibía el número que indicaba el momento en que debía acercarse al mesón a recoger el libro requerido. Como Rolando Cárdenas, recuerdo haber transcrito decenas de poemas en un cuaderno sentado en esos enormes mesones de la sala Mistral. Poemas de autores de filiación modernista que por entonces eran difíciles de hallar en la biblioteca de la Universidad de Chile y que quería conocer y llamaban mi atención: Delmira Agustini, Julián del Casal, Julio Herrera y Reissig, entre otros, poetas con los que inicié el estudio de la poesía latinoamericana.

Poco a poco la biblioteca se fue transformando en un lugar de visita regular. A las pesquisas bibliográficas se sumaban los espectáculos cinéfilos o musicales de la Sala América, las exposiciones de la Sala Azul y una que otra compra en la librería LOM. Un momento crucial de la propia biblioteca que estaba iniciando guarda relación con la adquisición de Umbral (1996), de Juan Emar, en una fea y poco amable edición naranja de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), pero con valiosísimas notas de Pedro Lastra y Pablo Brodsky. Mi padre, fumador empedernido, había muerto en 1998 de cáncer al pulmón y producto de su muerte me correspondía recibir una herencia, según la ley de Administración de Fondos de Pensiones, que obligaba traspasar a los herederos menores de 24 años todos los fondos hasta ese minuto ahorrados. Como todo trabajador chileno, mi padre había sido obligado en dictadura a pasar del antiguo sistema del Instituto Nacional de Previsión (INP), a comienzos de los ochenta, al de las AFP, la viga maestra del modelo neoliberal, según su propio creador, de cuyo nombre no quisiera acordarme. Mi padre nunca tuvo lagunas previsionales porque trabajó toda su vida en un solo lugar como académico, en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. El primer gran gasto importante que hice con esa herencia fue comprar Umbral, ese libraco de cinco mil páginas que estuve leyendo durante todo un año mientras decidía qué hacer con la vida, una vez egresado de la universidad. El edificio que cubre toda una manzana frente al Cerro Santa Lucía se había inscrito en la propia biografía, y subir sus escalinatas se había vuelto un ejercicio cotidiano y ameno, que siempre abría la posibilidad para la ocurrencia de algo nuevo. En la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, finalmente, realicé la presentación de mi primer libro de poemas, El silencio de esta casa (2000), dedicado, por supuesto, a quien me inculcara el amor por los libros y el conocimiento, Renato.

***

Pero de todas las bibliotecas habitadas me quedo con una que, curiosamente, no está compuesta de libros. Una que, como todo archivo arbitrario, como toda biblioteca personal, como todo museo de la bruma, permite revivir el pasado. La visité junto a un amigo con quien después la vida nos haría trazar caminos bifurcados, una tarde de invierno del Santiago de los noventa, la ciudad anterior, en la antesala de las autopistas urbanas. Pertenecía al profesor Miguel Castillo Didier, quien nos dictaba clases de poesía helénica y también nos enseñaba la lengua de Anacreonte. La biblioteca a la que acudimos era más bien un museo instrumental. El profesor Castillo Didier, el mejor traductor en lengua hispana de la poesía escrita en griego, resultaba ser también un gran musicólogo. Gracias a él conocimos la trágica historia de Jorge Peña Hen, fusilado en los primeros meses de la catástrofe dictatorial, y a quien podríamos considerar el primer gran director de orquestas juveniles. Gracias a nuestro profesor, una tarde conocimos el sonido del órgano en una iglesia de calle Mac Iver, ese fabuloso teclado que solo sabíamos apreciar a través de cassettes y discos compactos. Gracias a él publicamos nuestro primer libro de ensayos, un librito que hoy solo podemos entender como una ofrenda: Tres estudiantes descubren la Odisea de Kazantzakis y exploran la poesía de Kavafis (2000). Gracias a Castillo Didier aprendimos a leer poesía. Gracias a él nuestro amor por la literatura y el conocimiento encendió un fuego que nos llevó por caminos insospechados.

Una mañana, en medio de una clase dedicada a la lectura de la Odisea (1924), de Nikos Kazantzakis, un monumental poema épico de 33.333 versos basado en el homónimo de Homero y que había traducido al español para la editorial Planeta, comenzó un largo relato sobre la historia de dicho trabajo de traducción que no terminó siendo pagado como era debido por la multinacional. El incumplimiento del contrato tuvo varios efectos. Uno de ellos fue que imposibilitó la reimpresión de la primera edición al español de 1975, estrechando la circulación del gran escritor cretense en el espacio latinoamericano. De hecho, el libro no volvería a aparecer en el mundo hispanohablante sino hasta el año 2013, gracias a las gestiones de Tajamar Editores. Otro de sus efectos nos lleva al fin de esta historia. La viuda de Kazantzakis, en parte como gratitud, en parte como reparación moral, decidió hacer un obsequio por cuenta propia, uno que estuviera a la altura de la gesta de la traducción y representara el esfuerzo realizado por la magna obra. El donativo consistió en un órgano de una decena de tubos que hizo llegar en barco hasta un puerto cercano y de ahí a Santiago, una vez pagados los derechos de aduana. Para que cupiera en su casa, Castillo Didier hizo construir un galpón en la parte trasera de modo que diera cabida a la considerable altura de los tubos. La historia, fabulosa, solo podía existir en la memoria de unos jóvenes estudiantes ávidos de poesía hasta que un día, atónitos, recibimos la invitación para un concierto. Este tendría lugar un día sábado después de almuerzo en su casa de calle San Francisco, al sur de Avenida Matta.

Nos preparamos toda la semana para ese día. La casa de Castillo Didier quedaba en medio de fábricas y talleres. De hecho, parecía la única casa habitable de toda la cuadra. La única, al menos, asimilable a una idea de casa, con un antejardín. Nos recibió como Monsieur de Saint-Colombe en Todas las mañanas del mundo (1991): con unos pocos barquillos y galletas, y un té. Saludamos a su esposa y a un hijo que, si mal no recuerdo, se dedicaba con fruición a los misterios de la física. El profesor nos presentó como unos aventajados estudiantes, lo que nos sorprendió y redobló nuestro orgullo. Y luego nos condujo al galpón pasando por entremedio de un pasillo repleto de libros. Tras un pequeño portón hallamos un escenario musical compuesto de un armonio, un piano, un clavicordio, un clavecín y el órgano, al fondo. Una familia de teclados, dispuestos uno al lado del otro. Miguel Castillo Didier nos fue presentando cada uno de los instrumentos y luego nos dispusimos a escuchar cada uno de sus sonidos, en una ejecución embelesada de diferentes piezas que sería incapaz de recordar, embriagado aún por la emoción aurática del momento.

El órgano quedó para el final, junto con el término de la fría tarde invernal. El viento de esos tubos no solo soplaba las clásicas melodías barrocas de Bach, Pachebel o Mendelssohn. De esos tubos salía una manera de entender la música y, por extensión, el arte. Una emoción que se transmitía a través de los acordes y que solo podía dar cuenta de un trato único, secreto, con la música. El profesor respiraba y movía sus manos de una manera sacra, con la misma solemnidad con la que leía en voz alta la poesía de Kavafis. Y al terminar cada interpretación, se apoderaba de él un silencio que solo podíamos entender como una forma de diálogo con el lenguaje de cada compositor. Una comunicación que tendía puentes entre un espectro y la mirada de quien percibe su sombra, en la serenidad de quien guarda un trato con los dioses.

Cuando terminó el concierto, salimos sin decir palabra alguna. Íbamos exultantes, riendo y gesticulando como después de mil libaciones, caminando a una velocidad inusitada, casi corriendo, como inyectados por una energía sobrenatural. La media cuadra que nos separaba de Avenida Matta era una suerte de cohete eufórico que nos mantuvo como suspendidos en el aire por unos pocos segundos. Estábamos seguros, además, de que cualquier comentario a realizar solo estropearía el momento, por lo que había que marcharse. La separación fue automática, cado uno se fue por su lado. Recuerdo haber caminado un par de horas por la ciudad camino a casa como si todavía tuviese acceso al sótano de Carlos Argentino Daneri donde podría apreciar El Aleph, sin querer soltar ese momento que, intuía, difícilmente se volvería a repetir. El museo que habíamos visitado era uno cuyo recuerdo nunca nadie podría apaciguar. Un museo sobrio e ilimitado a la vez, sin principio ni fin, donde el caos —por un momento— detiene su espiral infinita y se fija en un principio, un arché, del cual solo podríamos pretender ser su guardián.