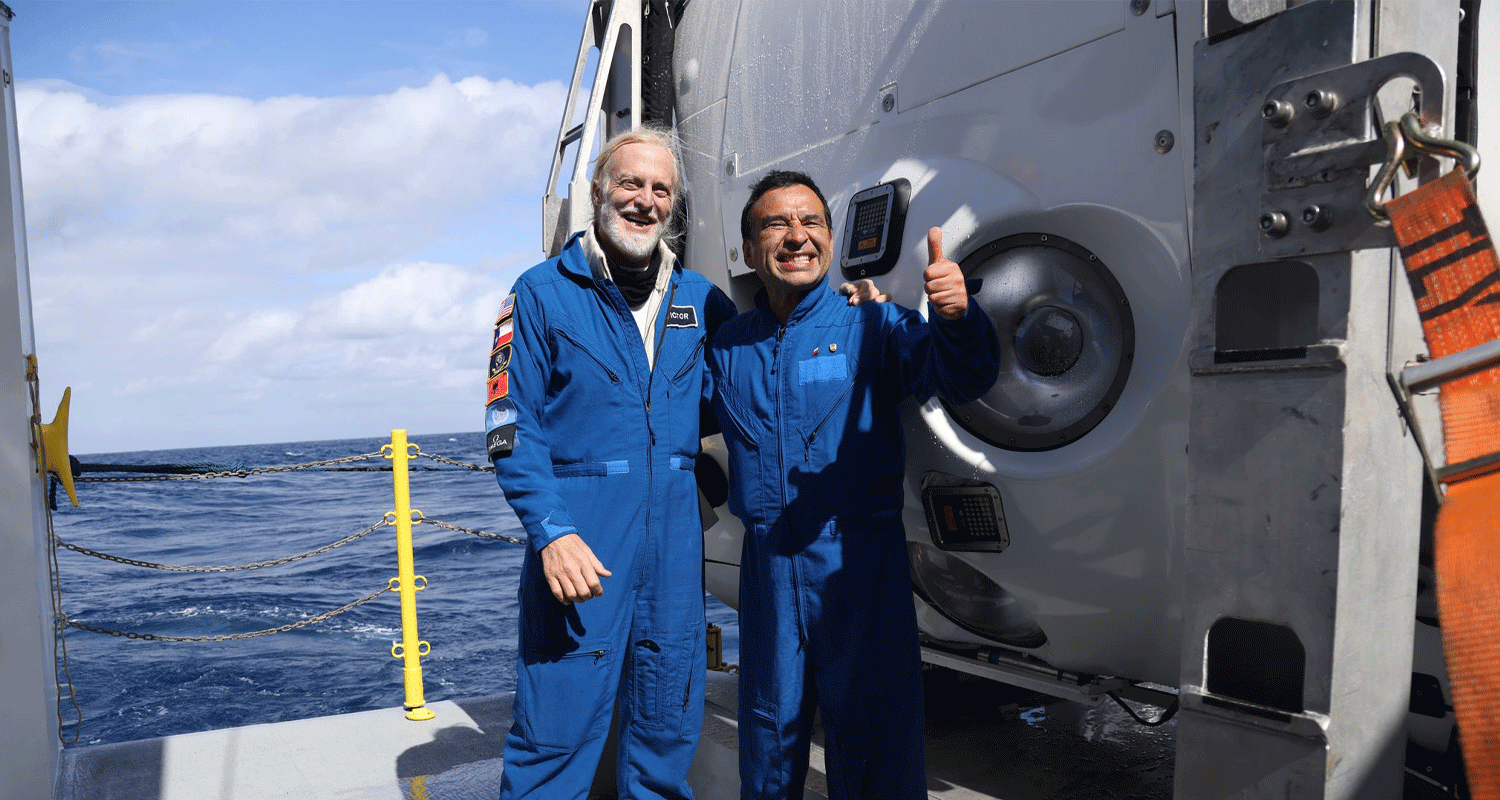

En enero se convirtió en uno de los primeros humanos en bajar más de 8.000 metros bajo el mar para investigar la fosa de Atacama, un lugar hasta ahora inexplorado y en el que el equipo de la expedición, además de mapear el fondo marino, descubrió nuevas especies y estructuras geológicas. Un hito para la ciencia chilena que no se podría haber logrado sin la coordinación del grupo científico, un empresario extranjero y la ayuda del Ministerio de Ciencia, asegura el oceanógrafo.

Por Cristina Espinoza

El océano profundo es el ecosistema más grande y menos explorado en el planeta Tierra. Por lo complejo de su estudio, se requiere tecnología de última generación y una inversión al nivel de la exploración espacial, la que hasta hoy se ha privilegiado. “Tenemos mejor mapeada la Luna y Marte que el fondo de los océanos”, asegura Osvaldo Ulloa, oceanógrafo, académico de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO). Lo tiene más que claro. En enero se convirtió en uno de los primeros humanos en bajar los 8.069 metros hasta el fondo de la fosa de Atacama, depresión ubicada frente a las costas del norte de Chile y sur de Perú. Junto a su colega chileno Rubén Escribano, también oceanógrafo, se convirtieron a su vez en los primeros latinoamericanos en descender a tal profundidad.

Los resultados de este hito de la ciencia local y mundial revelarán datos inéditos sobre la fosa con mayor biodiversidad explorada hasta ahora. Lograron mapearla con tan buena resolución, que aparecieron estructuras geológicas que no estaban en las cartas de navegación; observaron una gran densidad de holoturias (pepinos de mar), descubrieron nuevas especies de organismos, y detectaron microorganismos en las paredes rocosas, desconocidos para esta zona.

Para Ulloa, llegar al fondo de la fosa de Atacama fue un viaje que requirió mucho más que las tres horas y media que tardó en tocar fondo el sumergible DSV Limiting Factor, propiedad del explorador estadounidense Victor Vescovo, quien también bajó en esta oportunidad.

¿Cómo se gestó esta travesía?

—Uno de los objetivos que nos planteamos en el IMO fue explorar y estudiar la fosa de Atacama. Tuvimos nuestra primera expedición en 2018, Atacamex, donde logramos llegar con un vehículo no tripulado y obtener muestras de la zona de mayor profundidad. Filmamos, hicimos fotografías y recolectamos muestras que empezamos a analizar. Inmediatamente después, en marzo de 2018, fuimos invitados a participar en una expedición internacional, con investigadores de más de diez países que venían a la fosa de Atacama. Dentro de ellos estaba Alan Jamieson, uno de los especialistas mundiales en fauna de la fosa, que ese año se convirtió en jefe científico de Victor Vescovo, un magnate texano que había decidido construir un submarino y comenzar a bajar, originalmente, a los puntos más profundos de los cinco océanos. Lo hizo entre 2018 y 2019, pero decidió seguir visitando otras fosas. En julio del año pasado estaban trabajando al otro lado del Pacífico y quisieron venir a la fosa de Atacama. Alan Jamieson me dijo: “Victor Vescovo quiere ir y le gustaría colaborar con ustedes en la parte científica”. El 100% de la ciencia quedó a cargo de Chile. El arreglo fue que el permiso para hacer la expedición quedaba en nuestras manos.

Empezamos a buscar los permisos y aquí fue clave el apoyo del Ministerio de Ciencia, porque tuvimos bastantes problemas. Finalmente, el entonces ministro de Ciencia [Andrés Couve] conversó con el comandante en jefe de la Armada, que es por donde pasan estas cosas en última instancia, y la Armada nos apoyó. Esto nos tomó varios meses. La expedición se realizó en enero de 2022. Victor Vescovo trajo todo el equipamiento, tripulantes e ingenieros submarinistas y los puso al servicio de la ciencia chilena, sin más condición que poder bajar a la fosa junto al equipo.

En este caso, se trató de un proyecto particular financiado por un privado, pero sin esa ayuda, ¿se podría hacer este tipo de exploración en Chile?

—En la exploración de la fosa fuimos tremendamente privilegiados. Pero nosotros partimos haciendo la investigación sin saber esto. La exploración y el estudio del océano lo podemos seguir haciendo. Obviamente necesitamos un compromiso mayor, público-privado. Este tipo de investigación es atractiva para gente como Victor Vescovo y uno esperaría que alguno de los millonarios que hay en Chile se la jugaran también por la ciencia. Para dar un ejemplo, cuando bajábamos, una de las cosas que Victor me dijo y que me quedó grabada es “Lo que me ha costado esto, la expedición, el submarino; es lo que se gasta uno de mis colegas en un jet privado”. O sea, no estamos hablando de cifras siderales. Son voluntades, y yo mismo he tenido la suerte de que la investigación que he hecho, en gran parte, ha sido financiada por fundaciones privadas, porque en ningún proyecto individual de nuestro sistema de ciencia, ni siquiera de los centros como el Instituto Milenio, podemos hacer cosas de esta envergadura, a menos que nos asociemos con gente de otros países y tengamos aportes de otras fuentes privadas.

***

Fueron casi diez horas de expedición, divididas en tres horas y media de bajada, tres de recorrido y tres de subida en el sumergible para dos personas.

—La preparación principal fue psicológica —cuenta Osvaldo Ulloa—. Uno no puede entrar con miedo. Cuando mandas un lander [un vehículo autónomo no tripulado para exploración] no puedes buscar mucho. Te da una percepción muy distinta, hay una riqueza en términos de paisaje mucho mayor de la que me imaginaba. ¡Colores! Yo pensé que era todo gris y resulta que hay colores maravillosos abajo, azules, anaranjados, rojos. Nos muestra cómo es un ambiente que antes no habíamos tenido la posibilidad de observar. Para mí, el privilegio de haberlo hecho vale todas las trasnochadas y dolores de cabeza.

¿Qué se ve a más de 8.000 metros de profundidad?

—Lo primero que nos llamó la atención fue la gran cantidad de organismos que había. De hecho, Victor Vescovo, que ha bajado otras fosas, dijo que estos organismos están, pero no en la abundancia de acá, y eso nos dice que la fosa de Atacama es particular. Los datos están mostrando que es la fosa más productiva, donde seguramente haya más vida en el planeta. Vimos un tipo de holoturias que posiblemente sean especies nuevas. Yo quería ver comunidades microbianas, porque sabemos que en otros lugares, como las fuentes hidrotermales, existen tapices que viven pegados a la roca, pero no teníamos evidencia de su existencia a 8.000 metros en la fosa. Para nosotros fue una sorpresa saber que existen allá abajo. El problema ahora es saber de qué viven y cómo vamos a estudiarlas. Son tapices localizados en lugares muy particulares de roca, muy difíciles de observar con los métodos tradicionales. Tenemos que ingeniárnoslas para volver, ya sea con este submarino o con robots autónomos.

¿Cuánto lograron recorrer?

—En la horizontal, siete kilómetros durante tres horas de navegación. En la vertical, como 500 metros de paredes rocosas. Nos movimos de 8.069 a 7.500 metros. Durante nuestras inmersiones solo podíamos observar directamente. El submarino llevaba cámaras de alta resolución y serán horas y horas analizando qué organismos aparecen. La ventaja que tuvimos es que además del sumergible, se llevaron tres lander y los usamos para obtener muestras de ADN ambiental, que es una de las cosas que nos interesan para poder complementar lo que se obtiene mediante imágenes. También pusimos trampas con carnada para poder captar nuevas especies.

¿Hay descubrimientos de los que ya se pueda hablar?

—La ciencia toma tiempo. Imagina que hicimos la expedición en 2018 y recién el año pasado salió la publicación de que el anfípodo gigante (pulga de mar) que encontramos era una especie nueva. Creo que lo más relevante es resaltar el hecho de que la cantidad de vida que hay en la fosa de Atacama es mucho mayor de lo que sospechábamos, corrobora que es un oasis de biodiversidad. Lo más probable es que descubramos muchas cosas nuevas con nuestros datos. Para mí, ya es un descubrimiento la existencia de comunidades microbianas que viven a más de 8.000 metros. Hoy tenemos un mapa de altísima resolución que muestra que hay estructuras geológicas que no sabíamos que existían. Hay que estudiarlas y, sobre todo, entender por qué están ahí. Eso va a ser un aporte.

¿Lograron cumplir con los objetivos científicos que se habían propuesto?

—Logramos un 70%, porque una de las cosas que queríamos hacer era capturar peces abajo y no lo logramos. Creemos que una de las razones es porque usamos las trampas de los lander que ellos habían diseñado y vamos a tener que rediseñarlas. Queríamos también mapear mucho más. La idea era mapear desde Valparaíso hasta Antofagasta, pasando por Taltal, pero al principio falló el sonar. Se perdió una inmersión que estaba planificada y que nos hubiera dado más datos. Pero normalmente las expediciones son así, uno va con un plan bien ambicioso y por distintas razones no se lleva a cabo. Pero quedamos contentos, trajimos material y obviamente la experiencia.

Poder hacer esta exploración es un ejemplo claro de la madurez que ha alcanzado nuestro sistema de ciencia. Sin el Ministerio [de Ciencia] no sé si esto se hubiese logrado. Hubo muchas trabas, y afortunadamente el sistema nos apoyó y funcionó. Eso demuestra que es la institucionalidad la que debe acompañar el desarrollo científico del país. Podemos tener muchos fondos, pero si no tenemos estos otros componentes, estas cosas fracasan. Hemos avanzado con el establecimiento de estos centros, que han sido superimportantes para hacer investigación asociativa, pero tenemos que dar otro salto, ser estratégicos y definir cómo lo hacemos, porque va a tener que ser una combinación de universidades, del Estado y ojalá de privados. Eso sigue siendo lo que nos falta.

***

Hasta ahora, solo el 20% de los océanos del planeta está mapeado en alta resolución, y en Chile, en particular, queda muchísimo por hacer; frente a nuestras costas hay varias regiones que aún no están mapeadas en alta resolución, explica Ulloa. Pero eso debería comenzar a cambiar, ya que gracias a un Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) se podrá instalar el “Sistema integrado de observación del océano profundo para la investigación en geociencias”, que tendrá sensores oceanográficos y geodésicos anclados al fondo para medir la deformación del piso oceánico producida por el choque de dos placas.

—Existen en Chile, en tierra, pero no en el fondo marino. Este va a ser el experimento más grande que la comunidad oceanográfica nacional va a intentar hacer — cuenta el oceanógrafo.

¿Cuál es el plan?

—Pensamos instalar la primera parte el segundo semestre de 2022 y la segunda en enero próximo. No tenemos buque, solo tenemos los equipamientos, pero habrá que pagar o postular a un fondo. En otros países, si haces una expedición, aseguras el buque dos años antes. Acá te dan el resultado [del fondo] dentro del mismo año. Por eso, cuando partimos teníamos una tarea gigante: cómo metemos la ciencia del océano en una institucionalidad para que funcione a otra escala. Los astrónomos ya lo hicieron: están coordinados, tienen proyectos, trabajan en conjunto. A nosotros todavía nos queda un largo camino, pero creo que este tipo de expediciones con impacto mediático puede ayudar a rediseñar nuestro sistema y la institucionalidad.

¿Para qué nos serviría tener una institucionalidad para la oceanografía?

—Gran parte de lo que somos como país en términos climáticos y geográficos se lo debemos al océano. Estamos frente al océano más grande del mundo y además somos un país que tiene acceso directo a la Antártica, entonces no entender el rol que cumple el océano en la nación y en el futuro lo único que hace es retrasar nuestro desarrollo. Nos queda mucho por hacer desde el Estado. Espero que sigamos avanzando con el Ministerio de Ciencia. Se avanzó bastante con los tres años del ministro Couve y, por primera vez, la ciencia estará en el Consejo de Ministros para el Desarrollo de la Política Oceánica y eso es un tremendo avance. Pero ahora hay que trabajar en los programas, en una nueva institucionalidad. Tenemos que ver cómo hacemos para enfrentar la oceanografía de manera más seria. Con los centros ya tocamos techo, se requiere otro esquema y hay que discutirlo. Debe existir la voluntad primero, tomar la decisión como país de que es un área estratégica. Todavía estamos en eso y espero que esta expedición y lo mediática que ha sido ayude a demostrar que sí somos capaces de lograr cosas.