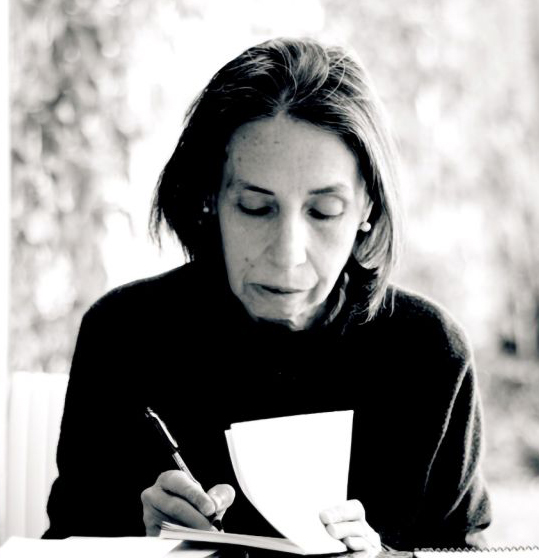

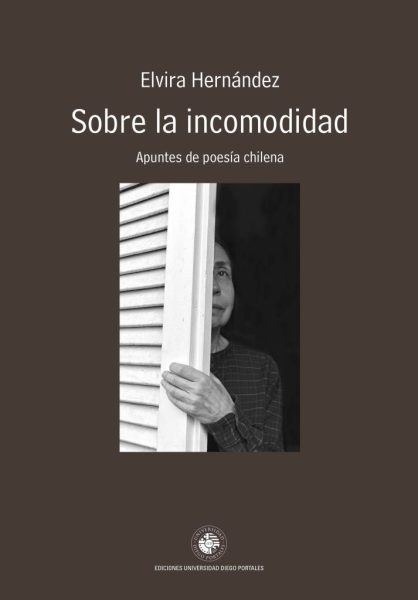

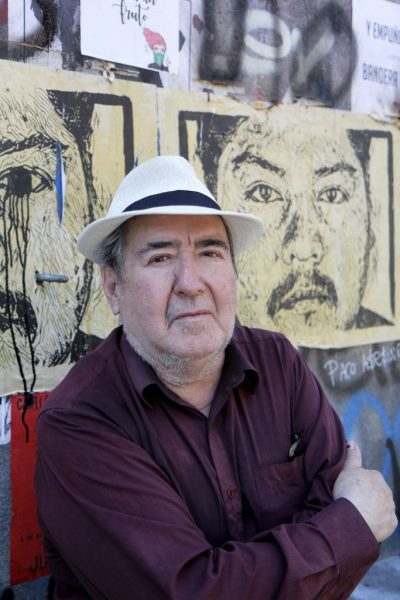

Durante 47 años, el autor de libros como Poesía de la banda posmo y Maquinaria Chile y otras escenas de poesía política nunca se durmió y por eso hoy no tuvo que despertar. Sus poemas urbanos, políticos, sociales, han recogido el habla popular durante décadas para escenificar en las calles de Chile el dolor, la impunidad, la ira, el amor, la incredulidad. Pepe Cuevas nunca se acomodó ni arrimó a nada, y quizás por esa razón hoy, cuando se ha roto el dique, sigue caminando libre entre los pliegues de un Santiago que se vuelve metáfora y esperanza de un tiempo crítico.

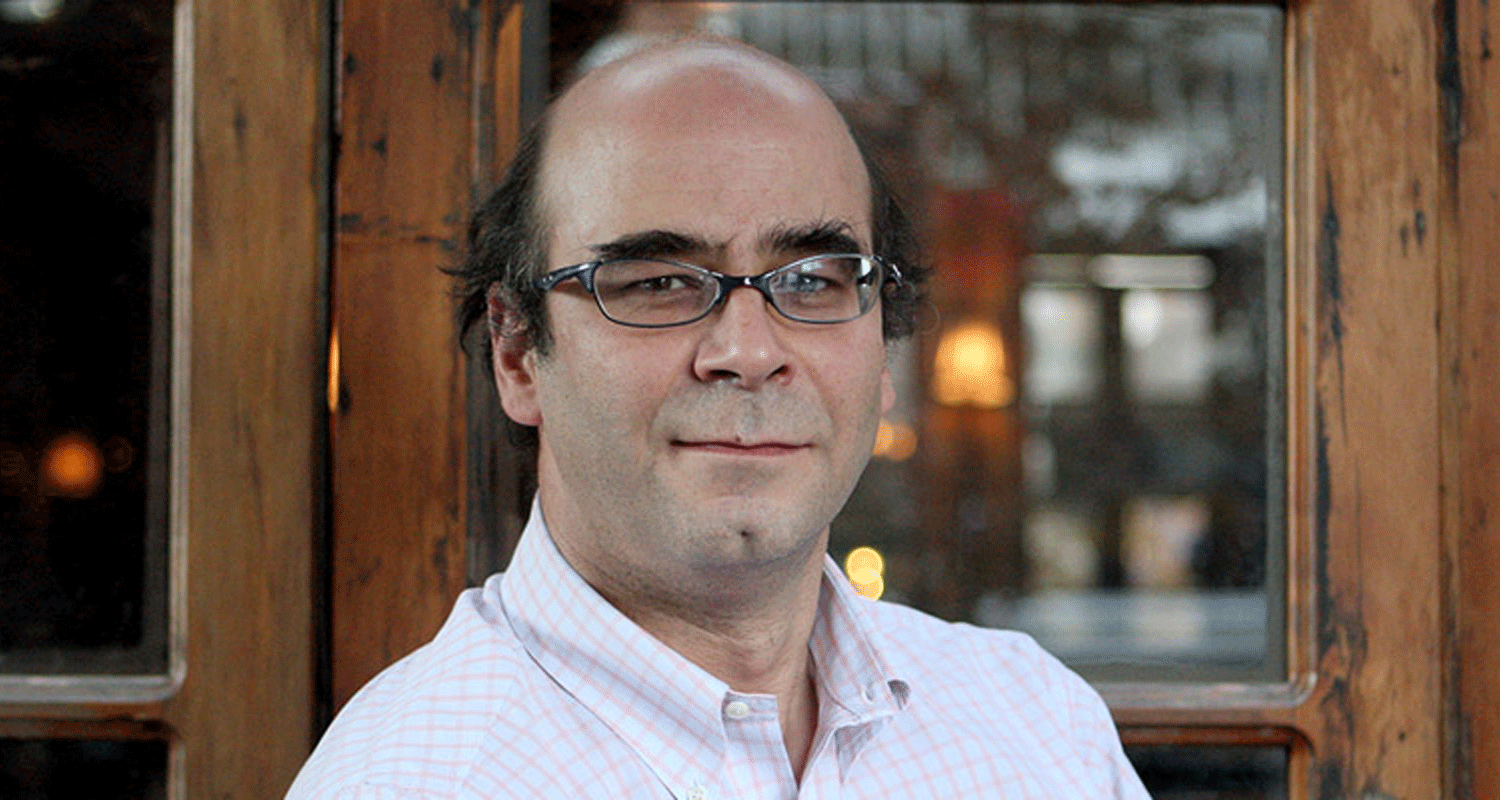

Por Ximena Póo Figueroa

Todo es retazo por estos días, retazos que se van uniendo a través de un hilo conjurado mediante la columna vertebral de la Alameda. Es mediodía en Santiago de Chile y hay ruido, silencio, cerrojos, ira y risas en los recovecos de las torres San Borja. Ha pasado algo más de un mes desde que se rompió el dique. Sobran los motivos para encontrarnos. José Ángel Cuevas (1944) se acuerda algo de mí, de los 90, de mis 20 años y esa pulsión por buscar las letras de una resistencia retratada en hojas roneo, clandestinas. Yo lo recuerdo como si los 90 hubiesen sido los años del miedo posterior al gran miedo; los años del escaparate y “la medida de lo posible”. Quizás por eso él nunca se durmió y de ahí que hoy, “cuando Chile despertó”, los insomnes como él y como tantos y tantas, caminantes, invitan a mirar de reojo los sueños perdidos para imaginar un futuro cuya salida demanda imaginación y tozudez.

Pepe Cuevas, premiado y seguido por una juventud emancipada, nació en Rosas 1314, recubierta de tranvías, ropa colgada, cotilleo de esquinas. Aprendió a reparar máquinas de escribir antes de tener doce años, junto a un padre estricto y “arribista” y una madre a la que recuerda ahora que vive en Puente Alto, arropado por las montañas cuando no baja a La Vega y al centro que conoce tan bien desde los años del Bar La Unión, el City, el Bosco. Su poesía es urbana, política y social. Hay que vivir para escribir y no al revés, pareciera decir.

“La mentalidad mía es la misma y trato de escribir un habla, una poesía centrada en un habla popular, porque las transformaciones que he temido yo y nuestros compañeros han sido tremendas; vamos hacia un camino popular revolucionario que es masacrado por la dictadura, asesinado, y el mar está lleno de muertos. Eso fue algo aborrecible que pasó en nuestro país al intentar hacer una revolución”, dice con la lucidez que da el tiempo invertido entre lecturas, papeles sueltos, garabatos en servilletas voladoras, volantines oscuros sobre una ciudad capturada, distraída y densa.

“Mi poesía está totalmente mezclada con la vivencia del empuje popular y por el crimen y asesinato, y después de 17 años de dictadura horrible, de sapos por todas partes, de horror, que jamás había ocurrido en nuestra historia, esa poesía se vuelca al olvido, los autos, los malls, que tienen a la gente engatusada. Hoy es una maravilla saber que los cabros chicos están recogiendo el origen, el fundamento, que es el pueblo de Chile”. Esos adolescentes le han mostrado a Chile la ruta para madurar un proyecto en el que se pretende que el Estado se haga responsable, la vida se abra paso en libertad, los feminismos muestren el sentido de un lugar común de códigos solidarios y libertarios. Esos “cabros y cabras chicas” saltaron torniquetes y se cayó un muro fraguado hace tanto, justo 30 años después de los amarres de una transición que para Pepe Cuevas significó ni perdón ni olvido, y justo 30 años después de la caída de los bloques de cemento en un Berlín lejano.

“Más poesía, menos yuta”, leemos en una pared de esas que van desde la Plaza de la Dignidad hasta La Moneda. Nicomedes Guzmán transformó en literatura “la sangre y la esperanza” y eso pareciera cubrir hoy el paisaje del “acontecimiento”. “La poesía está en la kalle” cuelga sobre tela roja desde los muros cerrados de la Biblioteca Nacional, y “La Revolución será feminista o no será” toma el pulso de la calle desde el frontis del GAM. Se ha acabado para siempre esa idea de la vida que se limpia a diario con aguarrás. Esos retazos sorprenden a Pepe mientras se pone su sombrero para capear el sol, cargando preguntas en hojas sueltas esparcidas en un maletín de cuero que cuelga de su hombro. Se saca la chaqueta café y caminamos despacito. Promete que irá a esa Plaza de la que se habla, que se cuidará del guanaco, las lacrimógenas, los balines, las molotov, el fuego. Tiene calle desde sus años en el Pedagógico de la Universidad de Chile, hasta donde llegó luego de un paso sin sentido por la Facultad de Derecho. Ahí pasó “años inolvidables”, llenos de una revolución intentada entre lecturas de una filosofía que siempre se ha negado a abandonar, ya sea a ras de suelo, por los tejados europeos o en una América Latina que, como él, tributa a la existencia insomne, sobre todo en Buenos Aires, acota.

En el “exilio interno” vivió de la escritura, la música, el taller, y por eso, hoy sus ojos brillan al pensar en la lucha de la juventud cansada de la bancarización de la vida, los abusos, el abandono; una juventud cansada de ver a sus abuelos, abuelas, madres y padres no llegar a fin de mes. De ahí que para resistir la desesperanza también cuajada hasta estos días, se ha develado que son buenos tiempos para la lírica. El quiere creer que este es sólo el comienzo en medio de una posmodernidad que nos empujó a formas fragmentadas que no dejaban ver esos hilos discursivos apuntalados en la gran historia. Hilos que hoy despuntan como las arpilleras hechas de hilachas: “Esto que ha ocurrido desde el 18 de octubre es un acontecimiento impagable e inesperado, que esa juventud vaya recuperando el sentido de la primera parte del 70 es una magia que nadie se esperaba, es histórica. No murieron esos tres años maravillosos, sino que viven. Si nos centramos en la derrota no llegamos muy lejos, pero al recoger de otra manera esos tres años de los trabajadores chilenos no podemos pensar en derrota”.

Un presente continuo

No hay derrota posible cuando son millones lo que repudiaron a quien un día en un mall de La Dehesa gritaba: “¡Váyanse a su población, rotos de mierda!”. Pepe abre sus ojos claros para enfatizar que ese solo grito de odio, conectado con la Colonia interminable, dio cuenta de por qué es vital enrostrar que la desigualdad perpetúa la violencia, el dolor y la impunidad. Lo dice mientras nos acercamos a las cuatro de la tarde, cuando la Alameda comienza su metamorfosis, pasando lista a las banderas que reemplazan a micros, taxis, autos, oficinistas. La escena es, para el poeta, como retomar un presente continuo bordado por una resistencia al neoliberalismo y las condiciones objetivas de un sistema que parecía impenetrable para quienes prefirieron los salones y el terciopelo del simulacro, la cocina.

“Los partidos políticos no están a la altura. Deben trabajar desde abajo. Nosotros hicimos eso en las poblaciones y es algo que aprendí a partir de largas conversaciones, cuando viví siendo adolescente en Las Condes, y nos juntábamos con personas tan inteligentes como mi amigo Ricardo Pincheira, que era estudiante de Medicina, socialista y del GAP, y que cuando tenía 26 lo sacaron de La Moneda y nunca más se supo de su paradero”, recuerda. Por eso, insiste, hay quienes se han quedado fuera de los acomodos desde siempre, como él o Enrique Lihn, Jorge Teillier —su gran amigo—, Rodrigo Lira, Pablo de Rokha, Juan Luis Martínez o Rosabetty Muñoz, recordada por Pepe cada tanto mientras busca la crónica de estos días en que la sangre ha estado teñida de torturas, ojos cegados, muertes, y la esperanza se ha pintado en carteles, grafitis, bailes: “No son 30 pesos, son 30 años”, “Lucha como Marta Brunet”, “Falsa calma”, “Con bastidor y aguja, con cacerola y cuchara, seguiré luchando”, “No + Sename”, “Piedra contra la bala”, “Milico asesino, tu hijo es mi compañero de clase”, “Recuperamos la palabra pueblo”.

Desde la publicación Treinta poemas del ex-poeta José Ángel Cuevas, de comienzos de los 90, ha pasado mucho y, sin embargo, este expoeta no ha dejado de escribir para que nada pase de largo. “Estoy escribiendo un libro sobre lo que está pasando; mira, te leo algo: Vivo en una pieza mugrienta, con un chal colgado en la ventana y qué, más allá se ve el cuadro de un pueblo del sur, palos parados que afirman mi cama solitaria, todo está lleno de libros viejos (…), sueño y sueño, que salgo por las cordilleras nevadas con todos mis amigos, y que vamos volando por la inmensidad”. Para seguirlo sólo basta leer algunos de sus libros, rastreando ese viaje: Efectos personales y dominios públicos (1979), Canciones rock para chilenos (1987), Cantos amorosos y patrióticos (1988), Poesía de la comisión liquidadora, (LOM, 1997), Diario de la ciudad ardiente (LOM, 1998), Autobiografía de un ex tremista, (La Calabaza del Diablo, 2009), Poesía del American Bar (Hebra Editorial, 2012), Maquinaria Chile: Y otras escenas de poesía política (LOM, 2012).

Conciencia callejera

Pepe Cuevas se aferra al lienzo rojo, marco de un retrato necesario. Pareciera que va a salir volando, como esa imagen que le da por perseguir en sus letras postoctubre. “Comencé a pensar en este libro inmediatamente, en forma inconsciente, cuando los jóvenes sacan esta voz. La voz de los jóvenes está recuperando la historia, porque la historia estaba muerta, la historia fue borrada, la taparon; toda la gente ha estado preocupada por consumir, del mall, los autos. Es complicado comprenderlo todo. Los medios manejan muy bien las noticias de los delincuentes y están los indiferentes, pero está también esa gran mayoría de hijos y nietos de los que lucharon e hicieron los años maravillosos del gobierno de la UP. Y aquí puede pasar algo muy importante, que se abra la luz. Uno pensaba que nunca iba a pasar esto, uno pensaba que el gol estaba metido y había un distanciamiento total”, dice para reírse con sus ojos y hablar de sus tres hijos.

Es en ese momento donde leemos Los desarrapados, publicado en Poesía de la comisión liquidadora (LOM, 1997), un poema para el final de un tiempo: “Viajan los desarrapados del capitalismo salvaje/a la luz de los grandes letreros/que nadie lee/ni las puertas abiertas/de los Shopping Mall/como nichos del Mal/el mundo revirtió acá/nuestro mundo/cordillerano/guarnición zapato de hierro/Ey,/No pregunten nada”. Y es que, reconoce,“creo que he sido uno de los pocos poetas que ha luchado por mantener en la conciencia nacional la conciencia de los trabajadores, el crimen y el asesinato tremendo de nuestro sector, a pesar de que luego vino la modernidad y la posmodernidad. ‘Pepe sigue con la misma, me tiene cabreado’, decían muchos, pero no callé”.

Y no lo hizo nunca, como en el poema «El hijo de puta Mondaca», en Poesía de la banda posmo (La Calabaza del Diablo, 2019): Oye, ¿qué le pasó al mundo? Nada. Solo que la URSS cayó definitivamente, sí, sí/y el proletariado/con Lelin/Stalin/Zinoviev./La Invencible Revolución de Octubre/que le decían./Obrero/Campesina: Unión Soviética. ¡Ey! Cayó./Sin pena ni gloria. Hoz y martillo rojos como la sangre./¡Ay qué bello es el mundo/Con sus calamidades/ y desastres!/ Chile que está en la línea de las Altas Montañas,/cayéndose al Pacífico y también le pasó, lo que le pasó…,/querían socialismo los perlas, estatitizar la Banca y los 91/monopolios al Estado/1/2 litro de leche. Quitar fundos a los ricos/del Sur. Disolver los Grupos Económicos Matte/Vial/Yarur/Cruzat/Edwards/Larraín./¡Ay, ay, ay!/Los ricos les sacaron la cresta y media, colgados/de unos fierros/metiéndoles corriente en los testículos,/y los soldados de la Patria/casi veinte años, hicieron/el trabajito sucio”.

Son las cinco y en la Plaza de la Dignidad se anticipa la escena para un Chile de incertidumbre, de tanto, tanto ruido, que alcanza un país entero. Lo alcanza para que no se duerma y para que cuando acabe el piqueteo de latas y cemento no se pierda la huella que ha dejado. La ciudad es una metáfora, coincidimos. José Ángel Cuevas baja las escalinatas de la Biblioteca Nacional y el lienzo rojo se detiene un segundo; ahí es cuando nos cruza un viento extraño, uno que él agradece para así poder seguir, dice, su camino, sin rendición posible, hacia la plaza de la historia.