La represión, la persecución política, el miedo y los problemas económicos estuvieron entre las razones que obligaron a un número indeterminado de científicos e investigadores chilenos a salir del país luego del golpe de Estado. La solidaridad de quienes conocían su trabajo en el extranjero fue clave para salvar a muchos de ellos.

Ilustración: Fabián Rivas

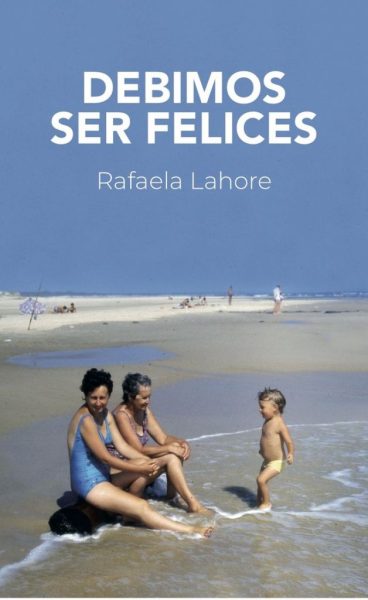

Se habla de “fuga de cerebros” cuando un país pierde una cantidad significativa de personas altamente capacitadas que emigran en busca de mejores oportunidades. En Chile ha sido un problema histórico —y lo sigue siendo—, pero tras el 11 de septiembre de 1973 cobró otro sentido con la persecución y expulsión de científicos e investigadores partidarios o simpatizantes de la Unidad Popular.

“Los académicos que han debido salir del país son incontables; no ha habido fuga de cerebros, sino una expulsión masiva de ellos”, decía en 1978 el historiador Hernán Ramírez Necochea en la revista Araucaria de Chile, editada por intelectuales chilenos en el exilio. En la misma publicación, Enrique Kirberg, exrector de la Universidad Técnica del Estado (UTE) —quien había estado detenido dos años en Isla Dawson y luego partió a Estados Unidos y Uruguay—, señaló que de acuerdo con la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), 639 científicos e investigadores habían salido del país solo entre el 10 de diciembre de 1973 y el 10 de octubre de 1974, lo que representaba el 21,5% del total nacional.

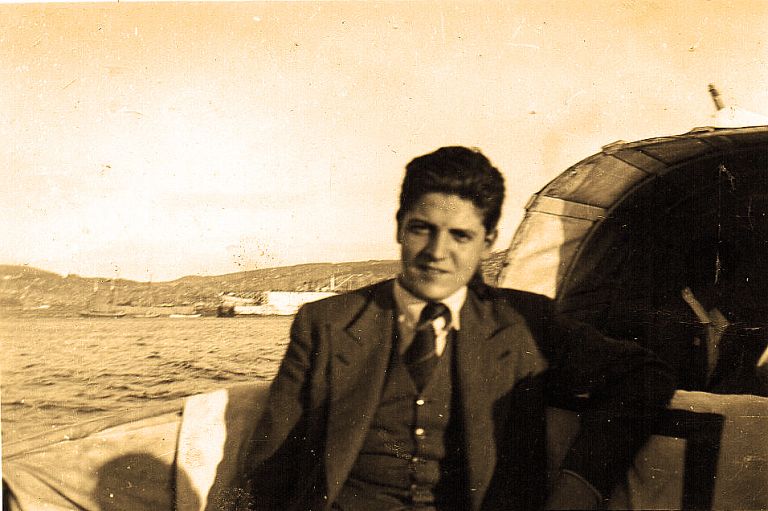

Entre ellos estaba Romilio Espejo Torres, bioquímico y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2018, quien abandonó Chile en diciembre de 1973. El actual académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile era militante del Partido Comunista al momento del golpe de Estado. Durante el gobierno de Allende, había dejado su puesto en la academia para irse a trabajar en ciencia aplicada al Instituto Tecnológico de Chile (INTEC), de la Corfo. Allí avanzaba en el estudio de la biolixiviación, es decir, el uso de bacterias para recuperar cobre desde el mineral.

“La industria del cobre había sido recién nacionalizada, entonces era muy atractivo trabajar y tratar de hacer avances científicos y tecnológicos en algo que nos pertenecía a todos”, recuerda. Pero los militares allanaron el INTEC el 24 de septiembre de 1973 y Romilio Espejo estaba en la lista de personas que buscaban.

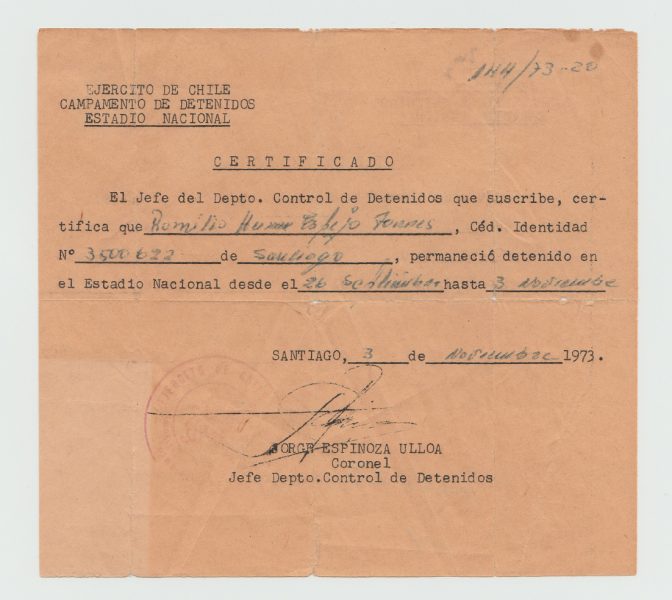

Estuvo 38 días detenido en el Estadio Nacional, pero no tenían de qué acusarlo más allá de apoyar a la UP. Su destino era ser trasladado a Chacabuco, el mayor campo de prisioneros de la dictadura, pero las influencias del mundo científico lo evitaron. Varios colegas escribieron a sus conocidos en el extranjero buscando apoyo, entre ellos, los bioquímicos Hermann Niemeyer y Tito Ureta. Así llegaron al biólogo molecular estadounidense Robert Sinsheimer, secretario de la Academia Nacional de Ciencias de ese país y exprofesor guía de Espejo en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), quien intervino para solicitar su liberación. “Creo que eso fue lo que más influyó en que no me llevaran a Chacabuco junto con los otros colegas. La ayuda de Sinsheimer vino directamente desde Estados Unidos por vía diplomática”, sostiene.

Quienes vivían en el extranjero tenían más posibilidades de intervenir a favor de los perseguidos. En Chile, cualquier comentario podía considerarse sospechoso. “Quien intentara hacer algo a favor de los detenidos era acusado de ser partidario de la Unidad Popular y era suficiente para que enviaran a alguien a Chacabuco. Sí recuerdo acciones que para mí fueron muy importantes, por ejemplo, una carta de la Sociedad de Biología de Chile, donde se decía que yo era un buen científico y una buena persona. Eso, en ese tiempo, era muy valioso y también valiente. Habían provocado un miedo tal en la gente que pocos se atrevían a hacer algo”, recuerda Espejo.

***

En una carta enviada a la revista Nature en enero de 1975, el biólogo chileno Luis Izquierdo denunció que, a la fecha, las universidades que concentraban el 75,6% de los estudiantes en Chile habían perdido cerca del 29% de sus miembros, es decir, unas cinco mil personas. El golpe más duro lo estaban viviendo las ciencias sociales, con el despido de cientos de académicos y el cierre de múltiples centros y departamentos. “Un gran número de alumnos, docentes e investigadores nacionales, latinoamericanos y extranjeros fueron cesanteados, encarcelados o asesinados, y una buena parte de ellos vieron interrumpidas sus posibilidades de trabajo en un campo académico que perdió la autonomía”, sostienen Juan Morales y Justino Gómez de Benito en el libro Historia de la sociología en Chile (2022).

María Luisa Tarrés y Francisco Zapata, ambos doctores en Sociología —hoy profesores e investigadores de El Colegio de México—, se habían instalado en Chuquicamata en 1972. Él iba designado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para estudiar la situación laboral de los trabajadores del cobre, pero ella partió sin contrato, aunque al poco tiempo logró un puesto para investigar la situación de la población minera. “El mineral estaba recién saliendo de la organización de los gringos. Estaba todo engringado, no había escuelas secundarias, todo estaba en inglés”, recuerda Tarrés. Le llamó la atención la pobreza de los trabajadores del cobre y sus familias, de ahí que se centrara en gestionar la instalación de una escuela secundaria, un microbús y, luego, una guardería. Poco antes del golpe también había conseguido que algunos trabajadores obtuvieran becas para estudiar en la UTE.

El 11 de septiembre de 1973 ella estaba en Chuquicamata, pero Francisco en Santiago, donde había viajado para negociar el contrato colectivo de los trabajadores con el gobierno. Fueron días en que ambos estuvieron detenidos, en que ella intentaba averiguar dónde había sido trasladado su esposo y en los que escuchaba la misma recomendación tanto de amigos como de sus captores: debían salir del país.

Se fueron a México por invitación de Rodolfo Stavenhagen, uno de los sociólogos que les ofreció ayuda. “Eso fue muy bonito. Fue algo inesperado. Por ejemplo, (Fernando Enrique) Cardoso, que fue profesor nuestro, Alain Touraine y Michel Crozier (que había dirigido su doctorado en Francia) nos ofrecieron recibirnos. La FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) lanzó un comunicado sobre la situación de los sociólogos en Chile y ahí estábamos nosotros; había una red de sociólogos que se dio cuenta de que éramos perseguidos, que Pancho estaba desaparecido e hicieron un llamado para que saliéramos vivos. Empezamos a formar parte de un grupo protegido por la ISA (International Sociological Association) y la LASA (Asociación de Estudios Latinoamericanos)”, cuenta Tarrés.

***

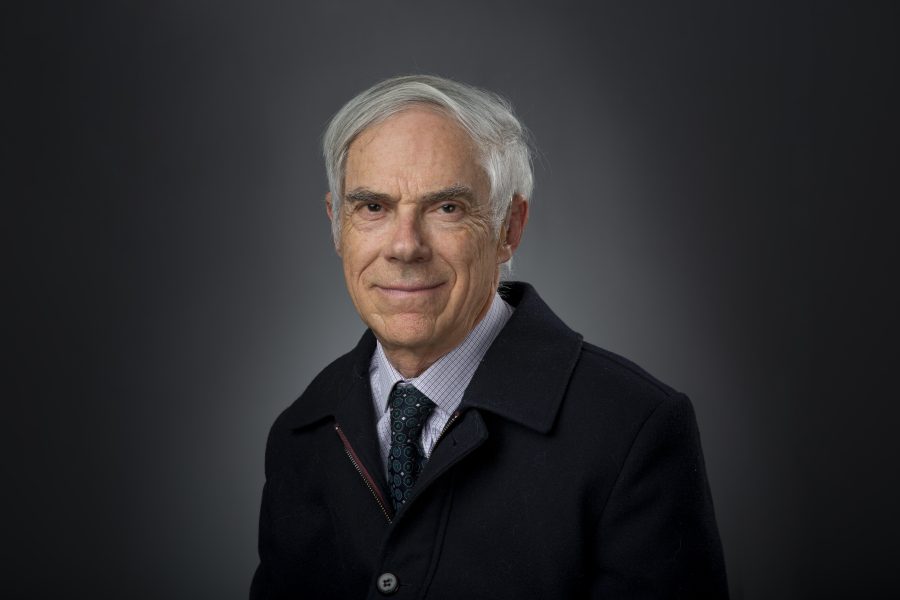

En el momento en que muchos científicos e investigadores salían del país, el físico y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile (FCFM) Boris Chornik Aberbuch decidió ayudar a la oposición clandestina.

Abiertamente simpatizante del gobierno de la Unidad Popular, aunque no militaba, terminó aceptando la propuesta de convertirse en ayudista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), los primeros que se le acercaron a proponerle una acción de oposición a la dictadura. “Me propusieron difundir información que estaba vedada por el gobierno de Pinochet. Información acerca de las torturas y las muertes, que no se podía decir públicamente y poca gente, en general, sabía”, cuenta hoy.

Se trataba de documentos pequeños que se repartían de mano en mano y que eran fácilmente disimulables. Chornik usaba una proyectora de diapositivas para replicar en papel fotográfico esa información, como si fuera una fotocopiadora.

Por cerca de un año cumplió esa misión, pero en diciembre de 1974 fue detenido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y llevado al centro de detención y tortura conocido como “Venda Sexy” o “La Discoteque”, en la calle Irán 3037. El mismo día, su pareja, la bailarina de ballet Nora Guillén, también había sido trasladada al lugar. “Ya tenían información obtenida a través de tortura a miristas arrestados antes y tenían todo un organigrama. Yo estaba en el último eslabón y no esperaban que hubiera nadie más después de mí, así que no me preguntaron por otros integrantes, pero de todas maneras no escatimaron el maltrato, las amenazas y la tortura psicológica. A pesar de eso, me hicieron declarar que me habían tratado bien y me trasladaron a Cuatro Álamos. Seguía incomunicado con el resto de la población”, relata. Permaneció en ese lugar por otras dos semanas antes de ser trasladado a Tres Álamos, donde recién apareció oficialmente como detenido y sus padres pudieron visitarlo. Allí también obtuvo una autorización para casarse con su novia, aún siendo prisioneros. Nunca se les acusó de algún delito.

“Yo no tenía ningún juicio, no me habían formulado ningún cargo, estaba en el limbo, porque lo que hacía —difundir información sobre muertos y torturados— no lo podían declarar de forma oficial, porque era justamente lo que lo que la dictadura negaba”, dice. Finalmente, fue trasladado al campo de concentración Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

Para entonces, sus padres y colegas movían sus influencias para liberarlo. En el libro Los pétalos de la rosa blanca (2017), de Sue Carrié, el físico Patricio Cordero (fallecido en 2020) cuenta que sus colegas se organizaron de inmediato y enviaron dos cartas, una a Sebastián Salamó (físico de la U. de Chile y exiliado en Venezuela) para que la difundiera por todo el mundo, y otra a la prensa nacional. “La idea era generar presión para que lo soltaran”.

La noticia llegó entonces al físico estadounidense Alan Portis (fallecido en 2010), quien había supervisado el doctorado de Chornik en la Universidad de California, Berkeley, y que convocó a las autoridades de la institución para discutir su caso. En paralelo, más de 100 científicos europeos enviaron un telegrama a Pinochet exigiendo su liberación, mientras la comunidad artística se unió en México para crear conciencia sobre la situación de su esposa, recordó Chornik en una columna para la plataforma Open Democracy, en 2019.

Su caso fue seguido de cerca por el gobierno estadounidense, ya que el vicerrector de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Elwin Svenson —quien presidía el programa de intercambio académico entre la Universidad de California y la Universidad de Chile—, notificó al Departamento de Estado que suspenderían todas las actividades del programa a menos que recibiera “información positiva sobre el paradero de Boris Chornik”. Así lo consigna un cable de Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, fechado el 8 de enero de 1975, en el que aconsejaba a la Embajada de Estados Unidos en Chile alertar a las autoridades nacionales sobre esto y “tomar otras medidas que consideren apropiadas”.

La opción fue la expulsión. Tras cinco meses detenidos, la pareja partió hacia Venezuela con el pasaporte marcado con la letra “L”, válido solo para salir del país. Alan Portis le consiguió un trabajo temporal en su laboratorio en Berkeley y el físico venezolano Joaquín Lira le ofreció un puesto definitivo en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, donde trabajó hasta su regreso a Chile, en 1988.

En el extranjero, Chornik notó cómo incluso algunos creían las mentiras de la prensa oficial. “Un físico nuclear en Venezuela estaba convencido de la propaganda que llegaba oficialmente desde los periódicos de Chile. Se decía que muchos desaparecidos en realidad no lo estaban, sino que se habían escondido y estaban clandestinos en otras partes. La historia que inventaron sobre los 119 miristas que se mataron unos con otros… algunos de los que estaban en esa lista, yo mismo los vi presos en la casa de la DINA”, recuerda.

***

La cantidad de científicos en el país continuó reduciéndose durante la dictadura, y más tarde incluyó también a opositores de la UP que partieron por la crisis económica. La represión y el control militar en las universidades tampoco mermaba, como señaló un grupo de investigadores nacionales en otra carta enviada a la revista Nature en marzo de 1984: “La recuperación de nuestras universidades es difícil de prever en la atmósfera general en la que se ha desarrollado la vida académica en Chile durante los últimos diez años (…) Quizás sea imposible cuantificar el impacto devastador que tiene en la vida académica la sustitución de una democracia por una dictadura, pero cualquier persona que piense en el futuro de su propio país o en el destino de sociedades geográficamente distantes debería tenerlo presente”, señalaba el grupo de académicos de la Universidad de Chile, entre quienes estaban Patricio Cordero, Humberto Giannini, Alejandro Goic, Ramón Latorre, Francisco Varela y Ennio Vivaldi.

“Una gran cantidad de buenos científicos emigró de Chile, y eso se hizo evidente en que una parte importante de la producción de ciencia de chilenos se hizo fuera del país, lo que ahora no ocurre”, sostiene Romilio Espejo, quien advierte que lo único a destacar de esos años fue la creación de Fondecyt, el fondo para financiar investigación científica.

“Desde el punto de vista científico, hubo una pérdida para Chile”, dice Boris Chornik. “Era una situación muy inestable, muy amenazante, porque cualquiera podía hacer una denuncia, incluso falsa. Era peligroso. Muchos se dieron cuenta de eso y decidieron abandonar el país. Claramente se redujo la investigación hasta que poco a poco fueron volviendo los que pudieron”, agrega. Él regresó definitivamente en 1988. Hoy, jubilado, mantiene algunas horas de investigación en la FCFM.

Espejo, radicado en el sur, dice que la ciencia ha sido, en parte, lo que le ha ayudado a superar el trauma de la represión. “La ciencia es muy demandante y atrae todo el interés y la concentración. Refugiarse en el problema científico, como lo es para un artista hacer arte, ayuda a superar frustraciones”, asegura.

María Luisa Tarrés y Francisco Zapata no volvieron. No solo porque tenían trabajo y familia en México, sino también porque en 1990, de visita en Chile, María Luisa vivió una experiencia que la alejó de sus colegas: en un encuentro social, escuchó que algunos defendían la idea de perdonar a Pinochet y dejar atrás los temas de derechos humanos. “Para mí, eso fue un motivo suficiente para quedarme en México, pues no soportaba olvidarme de mis desaparecidos”, afirma hoy.