La llegada de la pandemia por COVID-19 a Chile no sólo atacó a los individuos sino también al cuerpo social. En un Chile post estallido y aparentemente más unido, pero precario en su sistema de salud, distintas formas de abordar la crisis sanitaria se transparentan en medio de la incertidumbre. Sobre aislamiento, soledad y neoliberalismo conversa el Doctor en Sociología Miguel Urrutia, quien destaca la sobrevivencia de lo colectivo, que se había recuperado durante la crisis social, y plantea otra mirada acerca del actual aislamiento por la pandemia: “Se suspende la relación funcional productiva de ir a prestar servicios a un lugar, pero por otro lado, se abre la relación social, por ejemplo, en el hogar”, apunta.

Por Florencia La Mura

El 31 de diciembre del año pasado se confirmaron los primeros casos de Coronavirus en China y para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ya había catalogado la enfermedad como pandemia, con casos diagnosticados en más de 170 países. Desde ese fecha, equipos de médicos, epidemiólogos y distintos profesionales de la salud han dado respuesta a la contingencia. Pero tal como ha destacado el sociólogo español Pablo Santoro, las humanidades no están siendo consideradas en la discusión, lo mismo que ocurrió con la pandemia más reciente de gripe H1N1 en 2010, a pesar de que un informe de la Unión Europea ponía acento en su gran alcance.

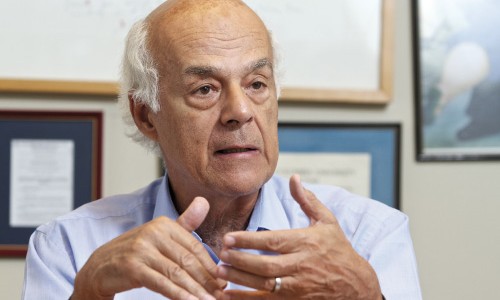

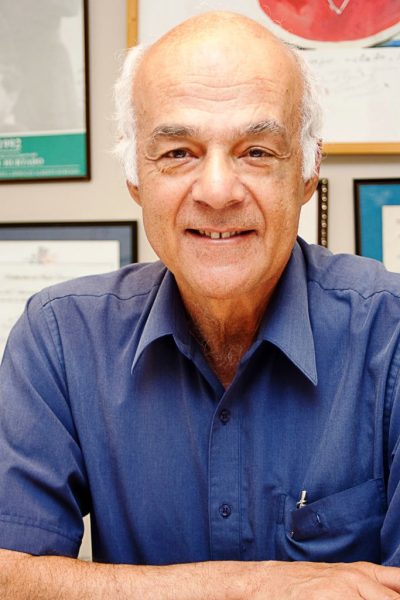

El colapso del área de salud en varios países, explica la urgencia de darle voz a expertos de esas especialidades, pero también a otras áreas afectadas en una situación económica y social también quebrada que merecen un análisis más global. No se trata únicamente de un virus que afecta a nivel clínico, sino también del sistema político económico que se ve afectado y que debe hacerle frente. Miguel Urrutia, académico de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la U. de Chile, comenta en esta entrevista el panorama social chileno sobre el que se plasma la emergencia sanitaria.

Esta crisis sanitaria no sólo nos ha enfrentado a lo precario de la salud en Chile y en el mundo, sino también a una crisis cultural sobre cómo entendemos nuestro lugar en la sociedad, obviamente permeado por el sistema neoliberal bajo el que vivimos, donde aparece la libertad y protección individual por sobre la grupal. ¿Qué debilidades del cuerpo político transparenta esta pandemia y qué podemos aprender para modificar estas formas sociales?

El problema es, como han dicho algunos teóricos, que al igual que ocurre en el campo de la biología y de la salud, hay también enfermedades autoinmunes. Hay un momento en que la sociedad de ese sistema de autoprotección de las relaciones se vuelve en contra de las mismas relaciones. También hay una definición del neoliberalismo que surgió hace unos veinte años como una enfermedad autoinmune de la sociedad, donde el aparato inmunitario pensado y desplegado evolutivamente para poder protegerla de ciertas amenazas, se vuelve contra sí mismo. Eso es el neoliberalismo, es una manera de suprimir las relaciones sociales en defensa de una entidad abstracta, como es la del individuo. Liberales dirán que es una locura, que soy yo primero, segundo y tercero, pero hay que ser valiente para sostener eso, porque yo solo no tengo ninguna sobrevivencia en la sociedad. Ni siquiera esta entidad subjetiva, este cinismo que habla este tipo de canalladas es sustentable, ese enfoque no resulta en la constitución de una sociedad. Lo que sí resulta, en lo concreto, es la relación como modo práctico en el que vivimos, no este ensimismamiento que se promueve desde los enfoques liberales y neoliberales.

Se escucha un discurso que apela a lo individual, tanto del Gobierno como de mucha gente preocupada por el COVID-19. Muy distinto es el caso, por ejemplo, del discurso de Angela Merkel a los alemanes, que habla de solidaridad y participación colectiva para enfrentar la pandemia. ¿Qué puede aprender tanto el gobierno, el Estado, como la gente sobre la importancia de un enfoque colectivo frente a esta situación?

Podemos, justamente, cambiar el enfoque. Nuestras colectividades se han reconstituido lentamente, pero con una aceleración importante en los últimos diez años. Nuestro sentido de lo colectivo ha logrado ir más allá de la definición neoliberal, eso también es importante que lo aprendan el Estado y las fuerzas políticas. La colectividad no ha podido ser extinguida ni siquiera por el modelo más drástico de funcionamiento social que es el neoliberal y, en ese sentido, hoy día estaríamos asistiendo a una especie de empate entre las fuerzas de la sociedad y las fuerzas del mercado, por llamarlo de alguna forma. Ese empate, más que aprenderlo, como si el Estado y las políticas públicas fuesen algo neutral, es algo que tiene que hablar de las fuerzas que tienen que constituirse y tomar partido en este juego.

En tiempos de catástrofe -como el actual- podemos ver aumentados el racismo, clasismo, machismo y distintas violencias a las que diversos grupos vulnerables están expuestos. ¿Cómo podemos entender estas violencias desde del aislamiento y la cuarentena, cuando nuestra cotidianidad se vuelve restringida?

En tiempos de catástrofe no diría que predominen estos comportamientos violentos. No digo que no sea necesario mantener vigilancia sobre ellos, es importantísimo mantenerse alerta, pero incluso ese estado de conciencia que aparece más en contexto de crisis quiere decir que estamos parados sobre un mejor piso subjetivo y colectivo. Hay una potencia capaz de hacerle frente a estas situaciones. No es mero optimismo, lo que hay que ver es dónde está el verdadero problema: en la rigurosidad del modelo con el cual esta subjetividad choca. Que es potente, transgresora, capaz de hacer crítica de algunos de sus componentes, pero choca contra una estructura, no contra sí misma. La culpa no la tienen los sujetos y sus subjetividades, la culpa la tiene una estructura concreta mucho más dura y autoclausurada.

El neoliberalismo es un mandato estructural y sistémico de clausurar la sociedad en torno a las relaciones individuales, pero no funciona solamente en el plano ideológico, donde le va mal y las catástrofes lo demuestran, porque obligan a hacer vida colectiva. La fortaleza es su carácter estructural, operar en la dimensión del dinero, del intercambio, es constituirse como un sistema que más allá de lo que podamos sentir, pensar algunos sujetos y sujetas, el neoliberalismo es capaz de absorberlos. Una pregunta de fondo sería ¿por qué si estamos más alerta no logramos traspasar las fronteras que un modelo político económico neoliberal nos impone? Y eso también tiene como consecuencias captar que no es sólo una lucha subjetiva sino que material, política y de poder contra las estructuras neoliberales.

Ya comentó que el sistema neoliberal promueve al individuo como un ente supuestamente aislado. ¿Cómo el concepto de ‘comunidad’ toma especial relevancia en medio de una crisis que no sólo necesita de médicos y hospitales, sino de la colaboración de todos?

El problema es cómo se entienda la comunidad. Es una palabra opuesta a la de inmunidad. La comunidad tiene un componente de autoprotección, lo vemos en estas circunstancias, muchos movimientos que se desarrollan y se consideran agresivos. Para hacer este puente con la situación del «estallido social», el estallido es un movimiento de autoprotección de las relaciones sociales. Ante una invasión de los conceptos neoliberales que pretendían reducirnos a la condición de individuos, hay un movimiento que protege al individuo no sólo como abstracción. Nuestra vida concreta no es nuestra vida individual, es de relación, está puesta en esa red con los demás y esa red es la que se protege a través de un sistema inmunitario, por llamarlo de alguna manera.

En el caso del aislamiento, parece muy difícil respetar las recomendaciones de quedarse en casa evitando salir. Considerando que la soledad ya es un tema tratado como pandemia según la OMS, ¿cómo se nutre esta pandemia de COVID-19 de una sociedad donde la soledad se hace cada vez más común.

Estamos enfrentando una condición contraria. Tiene que ver mucho todavía con sectores a los que ha alcanzado el llamado a un repliegue, sobre el teletrabajo, la vida en los hogares y el encierro, que son sectores abocados a tareas profesionales que se pueden desplegar desde los hogares. Para los sectores que se mantienen aislados, hasta la palabra se relativiza porque lo que se suspende es la relación funcional productiva de ir a prestar servicios a un lugar. Por otro lado, se abre la relación social, por ejemplo en el hogar, que nadie ha negado que sea fundamental. En circunstancias de aislamiento, más que la soledad predominante, lo que tenemos son problemas que surgen desde un desacostumbramiento a la relación social no funcional, a la relación social gratuita que se da en el hogar. También por eso surgen, con atención de parte de la sociedad, los casos donde esa relación no es posible: donde el individuo está solo, comparte una unidad de la ciudad donde sólo habita él o ella y esas soledades son las que se transforman en un objeto de atención en estas circunstancias. Es interesante, porque no es el enclaustrarse en una casa lo que te pone en soledad, sino que te hace ver quiénes son los sujetos que efectivamente esta sociedad ha desplazado al punto de hacerlos vivir en soledad por una especie de fondo del funcionamiento del sistema. Los deja ahí como un rescoldo, como un excedente.