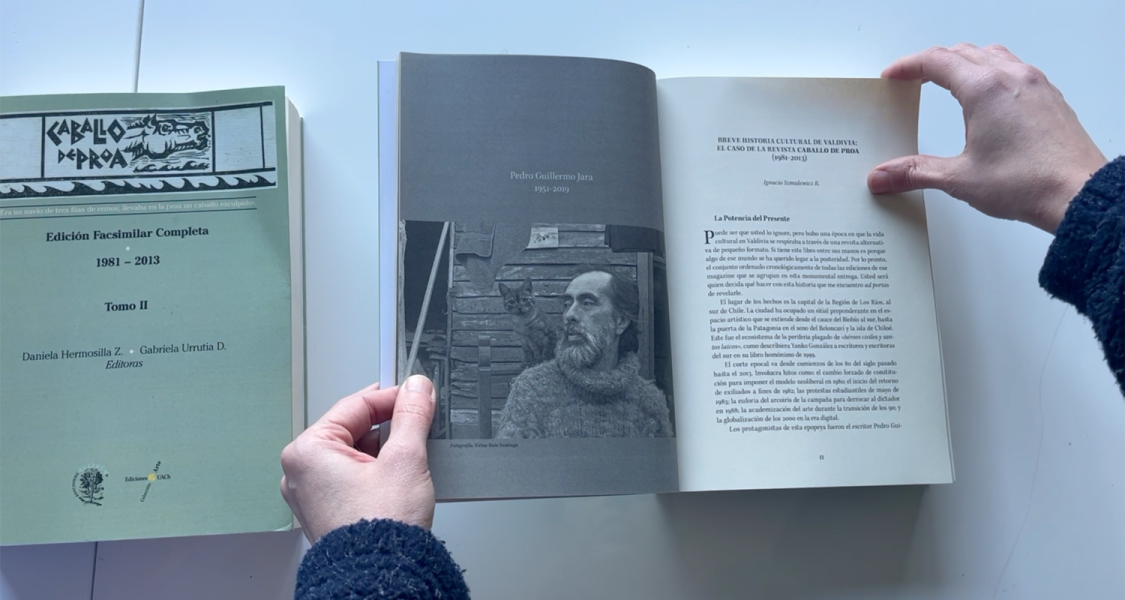

América, no invoco tu nombre en vano”

Gracia Barrios, título de su pintura para el evento del mismo nombre (1970), colección Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile.

Por Matías Allende Contador

Toda revuelta social tiene una construcción y dimensión simbólica: su propia emergencia iconográfica, sus cánticos, sus lemas, una emblemática. Formas que no me siento con la capacidad de leer o traducir en palabras y creo que cualquier intento sería oportunista, por decir lo menos. Sin embargo, la dimensión ritual de esa simbología en el descontento popular es significativa y merece ser reflexionada. Ciertos códigos comparecen en los medios masivos de comunicación como afrentas al orden público y al civismo, aunque muchos de esos gestos son justamente una zona de purga, donde el relato del canon cultural suele ser mancillado, sublevado, contravenido y ofendido, como formas de cobrarle a ese canon las exclusiones históricas.

Chile es un país sin una estatuaria pública particularmente rimbombante, en comparación a otros de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, no fue la falta de talentos, pues hemos tenido —y tenemos— grandes escultoras, como Marta Colvin, Laura Rodig o María Fuentealba, por nombrar algunas de mediados de siglo XX. Tampoco se debió a una carencia de materiales ya que, como buen país minero, tenemos acceso relativamente sencillo a varios tipos de piedra. Más bien, pienso que podría deberse a dos factores: primero —y considerando que la estatuaria pública es eminentemente un asunto del siglo XX—, a que un Estado desarrollista de menor escala como el chileno no tuvo un presupuesto considerable para concomitar obras de gran envergadura, así como tampoco hubo una élite culta y filantrópica que solicitase ese tipo de trabajo; y segundo, a las condiciones propias de un país telúrico, con una cordillera apabullante que es ejemplo de monumentalidad simbólica (por supuesto, sin caer en discursos esencialistas). Ahora bien, sí hubo una estatuaria tímida, pues todas las ciudades o pueblos de este país debían tener al menos algún héroe en monumento ecuestre, un intelectual entronizado o un militar con su busto.

Así nos fuimos llenando de norte a sur de estatuas que remitían a los “constructores” de la patria, y me refiero a la patria criolla, de configuración decimonónica, a manos de una élite latifundista que posteriormente forjó alianzas, vía matrimonios, con una burguesía emergente, resultado de la segunda ola migratoria europea en el Cono Sur, constituyendo el sustrato socioeconómico de las actuales clases dirigentes. Una élite que en nuestros más de 200 años como república independiente sigue siendo —con algunas modestas variaciones— la misma, y que, con pequeños eufemismos azucarados, replica modos y discursos profundamente coloniales, con todo lo que eso conlleva: racismo, clasismo, expropiación territorial, eurocentrismo, y una larga lista de etcéteras.

Esos constructores de la patria nos llenaron de figuras de Cristóbal Colón, Pedro de Valdivia, Francisco de Aguirre, García Hurtado de Mendoza, Manuel Baquedano, Diego Portales o los héroes de la Guerra del Pacífico (los chilenos por supuesto), por nombrar algunos. Paulatinamente, desde el 18 de octubre de 2019, fecha de inicio de las revueltas populares que estamos viviendo, y con una intensidad cada vez mayor, muchos de ellos fueron pintarrajeados, como Baquedano en Santiago, o derribados, como Colón en Arica, o sacados de sus pedestales, como de Aguirre en La Serena, para poner en su lugar a la mujer diaguita Milanka.

Sin embargo, lo que me parece más interesante, y a la vez sintomático de esa herida colonial abierta y purulenta, es el degollamiento de las esculturas. El degollamiento o desmembramiento como figura metafórica es particularmente potente en el campo cultural andino. Por ejemplo, el mito milenarista del Incarri, profecía que refiere al regreso del último inca, Atahualpa, quien supuestamente murió degollado con su cuerpo y cabeza separados y enterrados en distintos lugares. Ese relato señala que, una vez que ambas partes se encontrasen, el segundo período del Incario surgiría y se acabaría el apocalipsis español. Aun cuando el mito se extendió por siglos en los Andes centrales, teniendo ecos durante el período republicano, lo cierto es que no fue Atahualpa, sino más bien Tupac Amaru I, último líder el Estado Neoinca de Vilcabamba, quien fue degollado por el sanguinario Virrey Toledo. Atahualpa, en cambio, murió con el nombre de Juan y se le ofició misa, como se puede ver en la exquisita pintura de Luis Montero, “Los Funerales de Atahualpa” (col. MALI, 1865-1867).

Entonces, lo importante no es quién ha sido degollado, sino la significación que tiene el gesto ritual de separar la cabeza del tronco, de fragmentar el cuerpo, pero pienso —sobre todo—, que la pérdida de la cabeza tiene que ver con la pérdida de una identidad específica como sujeto. El cuerpo de “Atahualpa” (Tupac Amaru) es un cuerpo cualquiera, es el rostro lo que lo define. Entonces hoy, tras más de 500 años de colonialismo hispano y nacional-estatal, nos encontramos con una vuelta de mano simbólica, con la reapropiación pagana del gesto metonímico de la parte por el todo. En Temuco, se le ofrendó a la estatua de Caupolicán la cabeza del aviador Dagoberto Godoy, que por días se creyó —y varios medios así lo comunicaron— que era la cabeza del conquistador Pedro de Valdivia. Un acto simbólico a todas luces, porque las representaciones indígenas en la estatuaria chilena son menores que las hispánicas del período colonial, y si se hacen son de personajes cuya representación ha sido monopolizada por los mismos hispánicos, como el Caupolicán de Alonso de Ercilla en La Araucana, texto canónico de la tradición escolar chilena. Entonces, lo singular es que el indígena es apropiado por el pueblo en un gesto de reivindicación alegórica; Caupolicán es una identidad contundente independiente de su existencia real o no, y es este Valdivia (el confundido) quien puede ser el “literaturizado” en este acto de entrega de su presencia. Este es un caso de degollamiento de la representación de “Valdivia”, el fundador de Santiago, que ha tenido por estos días su cabeza colgada de un puente o arrancada, pintada y empalada en otras localidades. Recordemos que el descuartizamiento, empalamiento y descabezamiento eran códigos de guerra propios de las zonas de frontera del Imperio español, en este caso, su límite más austral: el río Bío Bío.

Adentrados en el período republicano, encontramos otros casos significativos de violencia colonial que también nos permiten comprender lo que vivimos hoy, por ejemplo, el genocidio contra los pueblos indígenas de la Patagonia. En Punta Arenas, el monumento a José Menéndez conmemora este hecho, un asturiano que en la Patagonia del siglo XIX hizo una fortuna impresionante, no sólo por la ganadería en su alianza con la familia Braun, sino por haber destacado en la matanza que diezmó al pueblo Selk’nam, justamente para avanzar sobre esas tierras. Su cabeza también fue arrancada el 3 de noviembre pasado y ofrendada al monumento de los indígenas extremo-australes. O, finalmente, la decapitación de los héroes de la Guerra del Pacífico (1879-1884) en el Morro de Arica, un monumento que recuerda el triunfo de Chile sobre Perú y Bolivia, uno de los conflictos territoriales más importantes de ese siglo en América, que tuvo entre sus consecuencias el surgimiento de la Panamerican Union (encuentros de “acuerdo” estadounidense con los países de su patio trasero) y, en términos prácticos, la transformación de la zona de Arica como chilena. Una zona limítrofe, donde las identidades nacionales peruana, boliviana y chilena todavía se encuentran en disputa, mientras otras agrupaciones reivindican también sus derechos, como la población afrodescendiente. Hoy, esos héroes son bustos sin rostro que representan la imposición violenta de una identidad nacional (el denominado proceso de “chilenización”) en un territorio que se definía —de hecho— por su liminalidad.

Podríamos continuar con ejemplos de hombres, particularmente hombres que “construyeron” nuestro país y en general nuestra América, desarrollando una retórica patria que, desde una lectura actual, se encuentra a todas luces contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Un documento capital que debiésemos tener presente hoy más que nunca, cuando los cuerpos son lacerados. Es significativo que la mayoría de la estatuaria “defenestrada” sea masculina, mientras que la femenina (menor en cantidad por supuesto) prácticamente no ha sido intervenida.

Finalmente, ¿por qué iniciar esta columna con esa frase de Neruda, parte de su Canto General (1950), apropiada por la pintora nacional Gracia Barrios para titular una de sus obras, participante en el evento artístico titulado con el mismo nombre: “América, no invoco tu nombre en vano”? Esta pintura, actualmente parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, representa un pueblo, una masa cohesionada por cuerpos en un látex negro, separados del fondo blanco, donde cada individualidad, rostros masculinos y femeninos, son modulados con un marrón sobre las siluetas negras. Gracia Barrios los pone de pie, marchando, caminando hacia los espectadores, unidos por sus cuerpos, siendo un homenaje a los pueblos americanos mismos. Sin embargo, esta pintura, impresionante en su singularidad, es el cuerpo central de un tríptico. No hay que olvidar que separar el cuerpo también es una agresión de las fuerzas retardatarias. “América, no invoco tu nombre en vano” es una entidad desmembrada: supuestamente los paneles laterales, que completan la composición, estarían, uno en la Pinacoteca de Concepción, y el otro en Casa de las Américas, en La Habana, ambos desaparecidos desde la dictadura cívico-militar. Esta pintura es un cuerpo simbólico americano fragmentado, pero diferente a estas estatuas, a esas individualidades transgredidas, hoy, en la primavera de 2019, por un impulso anticolonial. Pero, justamente por ello, recordemos que hay un cuerpo en ese impulso que debemos volver a unir, ese cuerpo americano que —tal vez— nos salve del apocalipsis.