A inicios de los 90, la Policía de Investigaciones creó una pequeña unidad para rastrear y perseguir a civiles y militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La periodista Pascale Bonnefoy reconstruye en su último libro, Cazar al cazador, la historia del grupo que capturó a Manuel Contreras y Osvaldo Romo, entre otros. Un relato desconocido y fascinante sobre la transición chilena.

Por Diego Zúñiga | Fotografías: Alejandra Fuenzalida y Alejandro Hoppe

Estaban nerviosos.

Llovía torrencialmente cuando llegaron a Puerto Montt ese 17 de septiembre de 1991. Tenían una misión: detener al entonces general en retiro Manuel Contreras, el Mamo, el exdirector de la DINA que en ese momento —cuando recién empezaba la transición— aún tenía mucho poder. Por eso estaban nerviosos.

Eran un grupo de detectives de la Brigada de Homicidios a quienes esa misma mañana les habían informado del operativo: debían viajar a Puerto Montt y ahí tomar un auto hasta llegar al fundo de Contreras, en Fresia, a unos 70 kilómetros. La Justicia lo buscaba por el asesinato del excanciller Orlando Letelier.

Llegar allá no iba a ser fácil. El camino estaba lleno de informantes, por lo que esa noche tuvieron que maniobrar con sumo cuidado para sólo confirmar que Contreras estaba ahí, en su casa.

La detención sería al día siguiente.

Pero de eso —de los detalles de aquella operación—, la prensa de la época no informaría mayormente. Iba a ocurrir todo en silencio, un silencio incómodo que se produjo desde el momento en que esa mañana del 18 de septiembre de 1991 los detectives entraron al fundo escoltados por militares con fusiles AKA —hombres en cargados de proteger al exdirector de la DINA.

La conversación con Contreras fue tensa. Estaba a la defensiva y su tono de voz se volvía cada vez más desafiante: “Yo no me voy a ir con ustedes —les dijo—. Me voy en la forma que yo quiera (…). Ya le informé a mi general Pinochet que salgo de aquí mañana a las ocho horas”.

Los detectives cedieron a la exigencia de Contreras, quien viajó por tierra a Santiago junto a uno de los miembros de la Brigada de Homicidios.

La misión estaba cumplida.

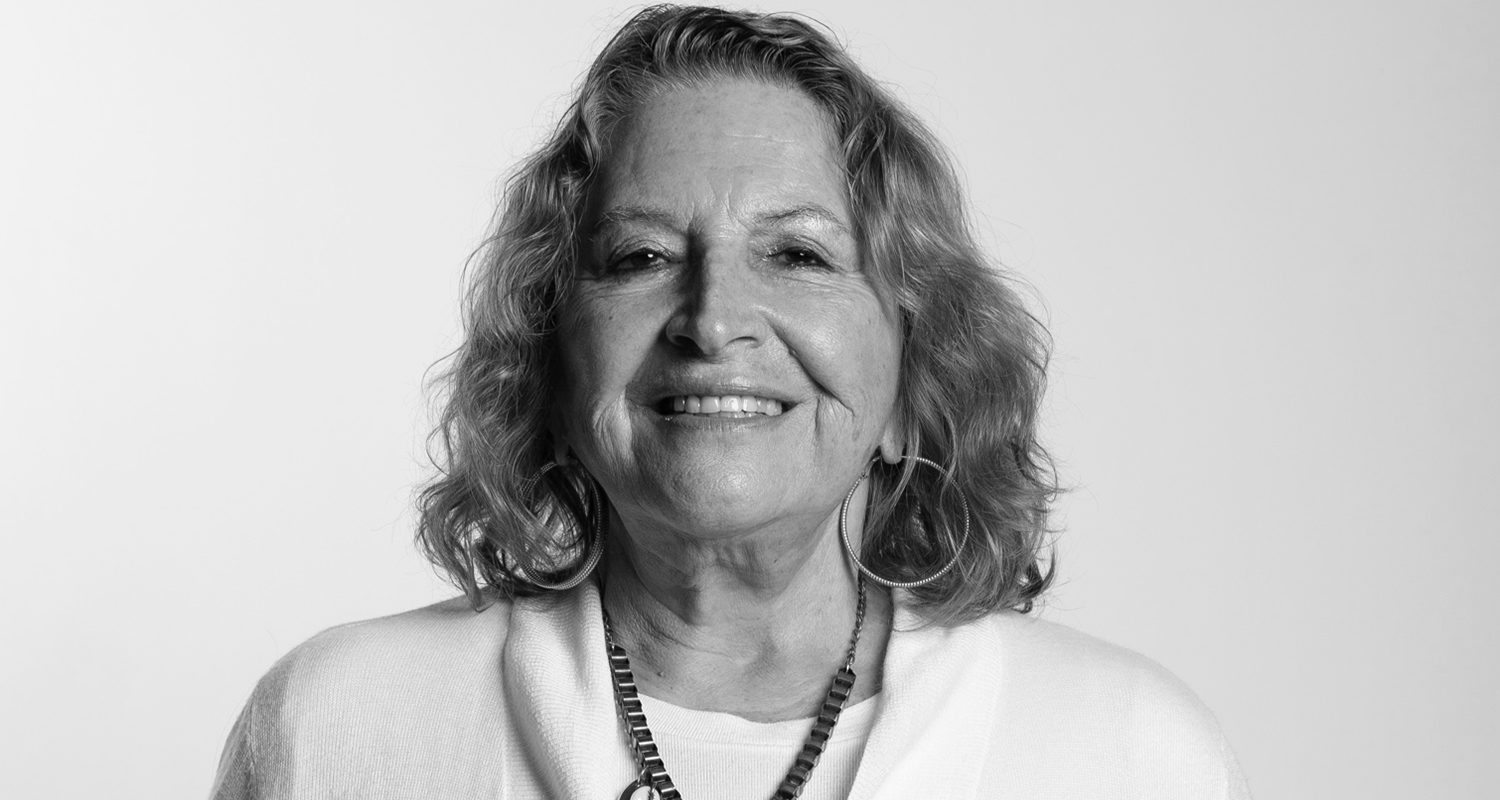

Iba a ser el comienzo de una historia protagonizada por un grupo de detectives que iría tras los pasos de civiles y militares vinculados a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Una historia que se iría armando en voz baja, alejada de la atención de los medios, protagonizada por un grupo de hombres anónimos que capturaría, entre otros, a Miguel Estay Reyno (el “Fanta”) y a Osvaldo Romo. Una historia desconocida —ocurrida durante la transición— que es el centro de Cazar al cazador, una investigación rigurosa y alucinante de la periodista y profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) Pascale Bonnefoy (1964), publicada hace unos meses por Debate. Un libro que aporta una mirada nueva sobre la historia reciente de Chile.

***

—Estaba buscando temas para un libro y quería alejarme un poco de los derechos humanos. Ya había escrito e investigado sobre eso. Pero le di hartas vueltas. Me gusta la historia, los temas propiamente históricos, pero de pronto surgió esto: yo hace muchos años que estoy yendo a declarar a la Brigada de Derechos Humanos por distintas causas, a propósito de investigaciones que he hecho, entonces estaba familiarizada con este grupo de detectives y con el trabajo que hacen —cuenta Pascale Bonnefoy sentada en su oficina, en el ICEI, donde es jefa de la carrera de Periodismo.

Le estaba dando vueltas, buscando tema para un libro, y el tema estaba ahí, frente a ella.

—Mi idea original era hacer un retrato de la actual brigada y de lo que hacen. Pero en mi rigurosidad fui a los inicios y no sólo descubrí el origen de la actual brigada sino que terminé releyendo la transición política en clave Policía de Investigaciones, y eso me fascinó. Fue interesante ver este “lado B” de la transición —explica Bonnefoy, quien lleva investigando la historia del Chile reciente desde hace muchos años. En 2005, publicó Terrorismo de Estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes, investigación por la que obtuvo el premio Escrituras de la Memoria del CNCA y que en 2016 fue ampliada y reeditada.

“Creo que ahora la cobertura de los derechos humanos se da principalmente a nivel de publicación de libros. Hay una cierta frialdad en cómo los medios tratan este tema, que les parece trillado. Lo ven como un tema más, y no lo es: es un drama”.

Su vida, de alguna forma, está atravesada por lo que fue el golpe de Estado de 1973. En ese entonces, vivía en Estados Unidos, pues su padre fue asesor legal de la embajada de Chile durante el gobierno de Salvador Allende para la nacionalización del cobre.

—Cuando las empresas demandaron al Estado de Chile, a mi padre lo enviaron allá para hacer asesoría legal en defensa del Estado chileno. Allá estábamos cuando fue el golpe y nos quedamos. Otros parientes fueron torturados, otros estuvieron presos, otros exiliados —recuerda Bonnefoy, quien volvió a Chile en 1986 y al poco tiempo se puso a trabajar en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Había estudiado relaciones internacionales, hacía clases de inglés y le interesaba el periodismo. Viviendo en Estados Unidos se suscribió a una revista latinoamericana que siguió recibiendo incluso cuando ya había vuelto al país. Y un día, en un arranque de atrevimiento, pensó: “Ya que estoy en Chile, voy a escribir algo sobre el país y se los voy a enviar”.

Y así, entonces, empezó la vida periodística de Pascale Bonnefoy.

Escribió un artículo, después otro y otro; luego envió textos a otras revistas, y así fue avanzando hasta que decidió estudiar formalmente periodismo.

Ese inicio inesperado en el oficio marcó inevitablemente su devenir profesional: ha trabajado para medios chilenos (La Nación Domingo, El Periodista, El Mostrador, Contacto), pero sobre todo se ha desarrollado como corresponsal de medios internacionales. Empezó a colaborar en The Washington Post, produjo e investigó para documentales y programas televisivos extranjeros, y hoy es asistente corresponsal para la oficina regional de The New York Times, donde escribe regularmente. Su último texto lo publicó a fines de marzo: un artículo sobre los once militares que fueron condenados por el caso de Rodrigo Rojas de Negri.

—Yo creo que ahora la cobertura de los derechos humanos se da principalmente a nivel de publicación de libros, no tanto en prensa, en ningún formato. Hay una cierta frialdad en cómo los medios tratan este tema, que les parece trillado. Lo ven como un tema más, y no lo es: es un drama—explica Bonnefoy—. Salvo que sea un gran golpe noticioso, lo ven como algo que ya pasó. Pero hay millones de historias que no se conocen. Piensa que tenemos a un montón de agentes y torturadores dando vueltas por la ciudad, los campos y las pequeñas localidades impunemente, anónimamente, y eso indica que es un asunto que no está resuelto. De hecho, ni siquiera es un asunto que podamos llamar histórico, porque aún es un tema del presente.

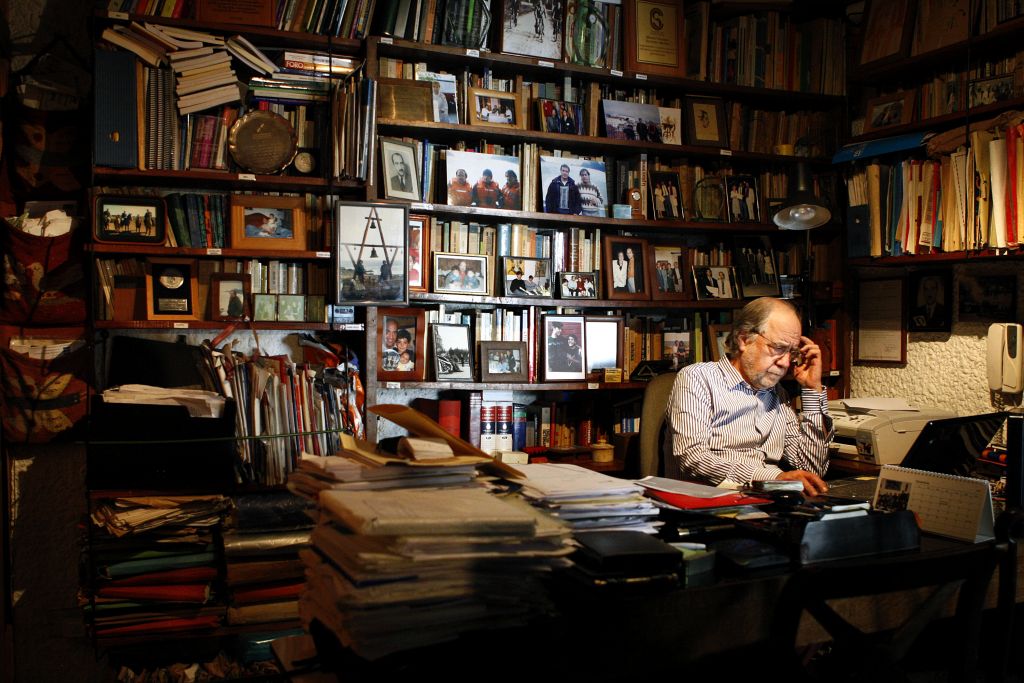

Pascale Bonnefoy comenzó el proceso de investigación del libro a inicios de 2015. Un encuentro clave fue entrevistar a Luis Henríquez Seguel, un detective que estuvo en La Moneda cuando fue bombardeada el 11 de septiembre de 1973. Era uno de los hombres de la PDI que integraban la sección encargada de resguardar Presidencia. Uno de los diecisiete que se quedó escoltando a Allende, pues cumplía órdenes de su superior. Luego lo derivarían a distintos puestos en Policía de Investigaciones hasta que en septiembre de 1990 le pidieron que fuera parte del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI: necesitaban que se dedicara al problema de la corrupción y la disciplina interna de Investigaciones, ya que el gobierno sabía que para concretar la transición, la ayuda de la PDI sería fundamental. Pero, primero, debían limpiar el lugar. Ahí estaría, en algún sentido, el origen de lo que luego sería la unidad que investigaría los temas de derechos humanos.

—Fue importante encontrarme con Luis Henríquez y Nelson Jofré (otro de los detectives protagonistas de esta historia), porque ellos me fueron contactando con otros detectives de la época y así pude ir reconstruyendo todo. Y me encontré con un grupo humano superespecial, amable y con ganas de aportar y de que se conociera esta historia, porque están orgullosos de lo que hicieron, pero saben que no han sido reconocidos. Tienen ese pudor de que cumplieron con su deber, pero hicieron cosas importantes en medio de adversidades y arriesgaron su propia integridad física y la de sus familias.

Además de las entrevistas con los detectives y otros protagonistas políticos de aquellos años, Bonnefoy tuvo acceso a mucha documentación de la policía, lo que la ayudó a confirmar los distintos relatos de sus fuentes y a construir de una forma más compleja todo el entramado político y social de aquellos años.

Cazar al cazador no es sólo una cuidada investigación de un grupo de detectives que capturó a algunos de los torturadores y cómplices más brutales de la dictadura —y, al mismo tiempo, un material fascinante que pareciera exigir ser trasladado al mundo audiovisual: una película, una serie de televisión—, sino también una deslumbrante reconstrucción de lo que fue la década del 90 y una mirada desconocida de la transición, pues mientras este pequeño grupo de detectives iba investigando la historia de la PDI en dictadura —investigando a sus compañeros, a sus jefes—, Patricio Aylwin y su gobierno planificaban la estrategia para buscar justicia por las violaciones a los derechos humanos. Y en esa estrategia, los detectives tendrían un papel principal, sobre todo contrarrestando el poder que aún tenía el Ejército —que los hostigaría incansablemente durante las investigaciones.

—Casi todo el mundo piensa, o muchos, que esto de la persecución de violadores de derechos humanos partió después del 2000 o tras la detención de Pinochet en Londres, pero yo cubro justamente lo contrario, es decir, llego hasta el arresto de Pinochet —explica Bonnefoy, y agrega—: Yo en ese tiempo estaba muy activa periodísticamente, pero desconocía que había sucedido todo esto. Me acuerdo, por ejemplo, de Romo, cuando lo detuvieron. Me acuerdo de las cosas que relato en el libro sobre ese caso, pero no había pensado en el trabajo de la policía. Había pensado más en el trabajo de los jueces, de los familiares, de la Vicaría.

El caso de Osvaldo Romo es fundamental en Cazar al cazador. No sólo porque es uno de los mejores capítulos —con una reconstrucción muy detallada de la persecución, el viaje de los detectives a Brasil, donde lo encontraron, y las inéditas maniobras políticas que el gobierno chileno tuvo que hacer para conseguir su captura en noviembre de 1992—, sino porque fue un golpe mediático importante.

—Fue un hito de Investigaciones: por un lado, fue un salto a los operativos más allá del análisis de informes que llevaban haciendo hacía tiempo, y por otro, fue un salto de calidad: fueron a perseguirlo a Brasil y lo trajeron de vuelta con el apoyo del gobierno. Consiguieron que la opinión pública avalara el trabajo que se estaba haciendo en esta materia.

Consiguieron el aval de la opinión pública, pero sobre todo empezaron a ganarse la confianza de algunos grupos de derechos humanos que seguían luchando por encontrar justicia, y que al inicio los habían recibido con recelo. Era inevitable: la transición planteaba la idea de buscar justicia en la medida de lo posible y esto incomodaba a las familias de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, tras la lectura de Cazar al cazador queda la impresión de que el gobierno de Aylwin hizo mucho más en esta materia, a pesar de haber tenido a Pinochet ahí, todavía con un poder innegable.

—Yo siempre he sido extremadamente crítica con la transición, y lo sigo siendo. Aylwin podría haber hecho las cosas de manera mucho más radical, cortar de raíz, descabezar todo esto, no apegarse a la legalidad y a la constitución de Pinochet. Pero ellos se comprometieron a hacerlo así porque esa fue la transición pactada. Había mucho miedo. Investigando me di cuenta de que se hizo más de lo que yo pensaba, más de lo que yo sospeché.

—Otra impresión que deja el libro es que en Investigaciones sí hubo una limpieza y una reestructuración interna después de dictadura que no vivieron ni el Ejército ni Carabineros, por ejemplo.

—Sí, hubo mucha pugna interna al comienzo. Tanto de eso no supe, pero sé que sucedió. Hubo harta resistencia dentro de la PDI ante este grupo que investigaba la historia de la institución en dictadura. Igual, fue muy intenso el proceso que vivió Investigaciones en este sentido y que no lo vivió ninguna otra institución armada, y por eso tenemos a Carabineros y al Ejército como los tenemos. Eso es superclaro. Todas esas instituciones debieron reformarse apenas volvió la democracia, ponerlas efectivamente bajo control civil. Pero no lo hicieron. Por eso se nota mucho las trayectorias distintas que han tenido.