La filósofa afrocaribeña es una voz influyente en el feminismo latinoamericano, al que ha aportado una visión decolonial y crítica. En esta entrevista, explica lo que ha denominado “racismo del género” y se refiere a las críticas por parte de sectores de izquierda hacia el giro decolonial.

Seguir leyendoConjurar la construcción de comunidades políticas. Entrevista a Kemy Oyarzún (Parte I)

La tercera entrega de Voces críticas, serie de entrevistas que revisa el panorama de la crítica literaria chilena producida

Seguir leyendoLucía Cavallero: “La respuesta neoliberal a años de movilizaciones feministas ha sido un mayor endeudamiento”

Repensar las políticas financieras, en especial la imagen abstracta, experta y macro de la economía desde una perspectiva feminista ha sido el foco de la académica, activista y socióloga argentina.

Seguir leyendoMaría Galindo: «El feminismo deja de incomodar cuando se vuelve un patrimonio elegante de pequeñas élites»

La escritora y activista boliviana reflexiona sobre la institucionalización del feminismo y problematiza la paridad “como una idea que biologiza y despolitiza la condición de mujeres” […]

Seguir leyendoCómo se escribe el silencio

Alia Trabucco es una de las autoras chilenas con más proyección internacional. Con la novela «Limpia», la escritora vuelve a un ejercicio que la apasiona: explorar los lugares incómodos del feminismo.

Seguir leyendoPaula Arrieta: «¿Cómo podíamos pensar en ser artistas si no nos mostraban ninguna artista mujer?»

La evolución por selección natural es una de las teorías más importantes de la ciencia, pero científicos como Guillaume Lecointre creen que ha sido malinterpretada.

Seguir leyendoKena Lorenzini: “Hace falta que las feministas jóvenes hagan suya la memoria de las mujeres anónimas que lucharon en dictadura”

Testigo esencial de los movimientos sociales de los años 80 en nuestro país, la fotógrafa y concejala por Ñuñoa exhibe en el GAM 60 imágenes que reflejan el papel que jugaron las mujeres durante la dictadura de Pinochet, saliendo a protestar a las calles, en primera línea y en las poblaciones, detrás de las barricadas y de las ollas comunes. En esta entrevista, la reportera gráfica hace un recorrido por sus fotos favoritas de la muestra, que son también parte de un archivo de más de mil negativos que serán donados al Museo de la Memoria y de un libro que se lanza el 18 de noviembre.

Por Denisse Espinoza. Fotos: Kena Lorenzini.

Fue en 1987 cuando Kena Lorenzini dijo basta. Tenía 28 años y había pasado los últimos cinco sumergida en las calles registrando con su cámara las protestas en contra de la dictadura de Pinochet para revistas de oposición, cuando se dio cuenta de que ya no podía seguir. No era que la violencia la desbordara, sino todo lo contrario. “Va a llegar la democracia y voy a estar convertida en un buitre, pensé. Todo lo que querían era ver sangre, violencia y al final yo también. A veces, con mi compañera, Marcela Briones, chamullábamos que nos habían quitado los negativos y nos íbamos a tomar café, porque ya no queríamos más”, dice la fotógrafa (1959) y actual concejala por Ñuñoa, quien hace algunas semanas inauguró su última muestra, Nuestra urgencia por vencer, curada por la investigadora Cynthia Shuffer en el Centro GAM, hasta el 19 de diciembre.

Después de dejar de trabajar para la prensa de resistencia, Kena se hizo fotógrafa freelance. Llegó la democracia, colaboró con la revista Pluma y Pincel y en otra de corta duración llamada Maga. En 1997 decidió estudiar Psicología en la Academia de Humanismo Cristiano, mientras trabajaba como fotógrafa para el Metro de Santiago. “Me pagaban una porrada de plata, así que podía estudiar en el vespertino. Quise ser psicóloga porque trabajando en una ONG ayudaba a inmigrantes a llegar a Chile, y me di cuenta lo poco que entendía sobre lo humano. Ejercí un par de años, pero luego volví de lleno a la fotografía, la psicología no era lo mío, no iluminé a nadie; en cambio, con la fotografía sí puedo colaborar con el despertar de las personas. En la fotografía está mi ego, si ahí fallo, me muero”, dice sentada en la plaza interior del centro cultural.

Con ese ímpetu fue que a inicios de los 2000 Kena Lorenzini comenzó a bucear en su archivo fotográfico. Miles de negativos compilados aparecieron en sobres y cajas y comenzaron a ver la luz lentamente. Su método fue ir gestando libros que le permitieran ir ordenando y difundiendo su trabajo, para luego donarlos a instituciones públicas, primero al Museo Histórico y luego al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Así se publicaron los libros Fragmento fotográfico, arte, narración y memoria. Chile 1980 – 1990 (2006), Marcas crónicas (2010), Diversidad sexual: 10 años de marchas en Chile (2011) y Todas íbamos a ser reinas: Michelle Bachelet (2011).

El trabajo se detuvo hasta que en 2016 apareció en su puerta Cynthia Shuffer, fotógrafa, investigadora y docente que quería conocer su archivo. “Básicamente, me puse a cachurearle sus cosas. Me interesaba conocer ese momento bisagra de su obra de fines de los 80 e inicios de la democracia. De pronto, empezaron a aparecer estos sobres con el símbolo de mujer. La Kena los agarraba, los hacía a un lado y me decía, esto para después. Yo me preguntaba qué había en ellos, cuál era ese tiempo después para estos sobres; generó mucho suspenso. Cuando los abrimos se iluminó todo un camino. Primero postulamos a un Fondart de investigación, luego de exposición y así, de a poco, fuimos armando este trabajo que nos tomó años y que resultó en 6 mil y tantos negativos digitalizados. 1.500 son del archivo propiamente de mujeres, 300 imágenes van en el libro y 60 en la muestra”, cuenta la investigadora sobre el profundo proceso de edición.

En 2018 presentaron juntas el libro Hora cero de la democracia en Chile 1990-1994 en el Museo de la Memoria, para luego comenzar de lleno el trabajo con las imágenes sobre mujeres. Sin embargo, lo imprevisible de la vida se cruzó en el camino.

Sophia, la hija de Kena, enfermó y debió someterse a un trasplante de médula. Luego vino el estallido social, las marchas feministas que devolvieron a la fotógrafa a las calles y, después, la pandemia, que interrumpió abruptamente la presencialidad. También, el 24 julio de 2020 falleció la artista y amiga de Kena, Lotty Rosenfeld, quien colaboraba como diseñadora y museógrafa de la futura exposición, y a quien hoy van dedicadas estas imágenes.

“Fue muy emocionante ver la nueva ola feminista, haber esperado 30 años para que las mujeres jóvenes tomaran las banderas del feminismo, porque durante muchos años las mujeres que iban a pedir por el aborto tenían más de 50 y 60 años, y las jóvenes ni aparecían, entonces fue maravilloso ver eso. Pero ha pasado el tiempo y me doy cuenta, con un poco de pena, que las mujeres jóvenes feministas, lo que hicieron, fue instalar el derecho a su cuerpo y también el derecho a ser mujer desde cualquier lugar; pero para mí, no han trabajado la memoria, la memoria de las mujeres víctimas de la dictadura. Han trabajado la memoria de mujeres feministas anteriores, como la Julieta Kirkwood o la Elena Caffarena, pero no han traído de vuelta la memoria de las mujeres que sufrieron, por ejemplo, violencia sexual como método de tortura; no han tomado esas banderas que fueron tan tremendas, tan dolorosas, ni tampoco la lucha de las mujeres campesinas, ni la lucha de las mujeres pobladoras”, plantea Kena.

Nuestra urgencia es vencer recoge, justamente, esas imágenes: 60 fotos ampliadas y cientos de negativos inéditos que reflejan el papel que jugaron las mujeres en la lucha contra la represión, la pobreza, la muerte y la desaparición durante los años 80.

Para Cynthia Shuffer, el ejercicio de exhibir este acervo es justamente liberar una memoria que ha sido “silenciada” y “autocentrada en un discurso patriarcal”. “Este proyecto contribuye justamente a eso, a ir engordando esa memoria y generando esos nexos, porque hay muchas de esas acciones, consignas y experiencias que vivieron esas mujeres en dictadura que resuenan mucho hoy, y también a conocer el amplio repertorio de formas de lucha, de resistencia, que hubo en esa época”, plantea.

“Ojalá sean estas fotos y de otras mujeres de la época las que las mujeres jóvenes tengan en sus escritorios, en sus casas, en sus oficinas y en sus lugares más importantes, para que se acuerden de que estas mujeres lucharon y les permitieron a ellas estar hoy en estas luchas sin miedo, porque esta es la generación sin miedo”, dice Kena Lorenzini antes de cruzar el umbral de entrada de la sala de artes visuales del GAM y comenzar el relato de algunas de sus fotos predilectas.

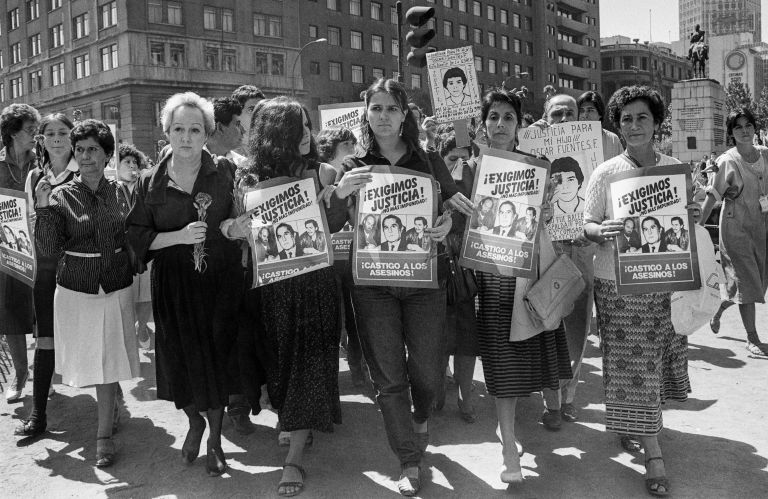

“Estas son dos fotos juntas. Representan la vuelta que se daban todos los viernes los familiares de los Detenidos Desaparecidos frente a La Moneda con Teatinos. La de abajo me impresiona mucho porque va la Estela, la Owana y la señora Elena, viudas de Parada, Guerrero y Nattino. La Owana era muy joven, tenía como 22 años nada más. Para mí es impresionante verlas hasta hoy y recordar esas vueltas y como las violentaban, las gaseaban, las golpeaban y ellas volvían cada viernes con sus carteles en algo que se convirtió en una tradición hasta hoy. Me impresiona que estas mujeres con ese nivel de dolor nunca pidieron la pena de muerte para los asesinos de sus maridos. Acá hay un amor infinito a la vida. Nunca olvidaré una vez que le pregunté a la Estela cómo era capaz de compartir espacio con carabineros, darles la mano cuando ella trabajaba en la Junji y a veces debía hacerlo por protocolo. Me dijo: ‘No soy yo la que tengo que bajar la cabeza’. Para mí fue una lección de dignidad tremenda”.

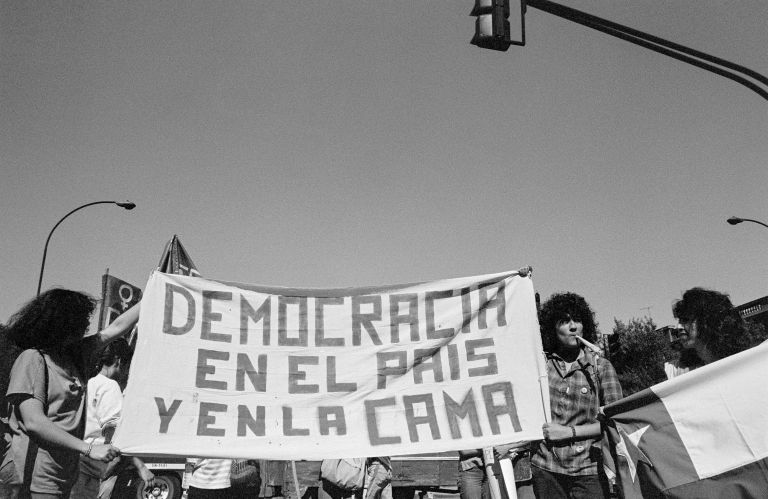

“La de arriba es en el Parque O’Higgins. La frase completa que se usaba en la época era ‘Democracia en el país, en la casa y en la cama’, pero ellas quitaron la casa. Esto tiene que ver con esa frase que dice ‘lo personal es político’ y que acuñaron las feministas en los años 70; a Chile llegó un poco más tarde. Esta foto representa ese tiempo, cuando empezó a aparecer el tema de la violencia contra la mujer como tema político, la lucha del poder dentro de la pareja y un atisbo de un feminismo más popular. La de abajo es icónica de la primera salida que hacen las feministas como grupo a la calle, en 1983, y aparecen un montón de feministas importantes como la Julieta Kirkwood, la Margarita Pisano, la Eliana Largo, cofundadoras de la casa La Morada, la Tere Valdés y la Sonia Montecino”.

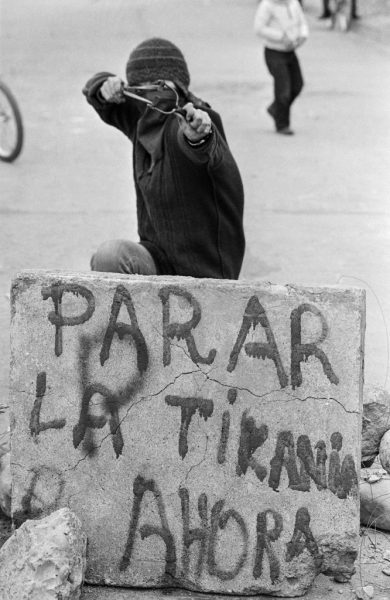

“La persona que escribió esa consigna murió un poco después en Nicaragua, y la mujer que aparece con una honda se convirtió en una de mis mejores amigas. Me acerqué a ella porque no estaba segura de que fuese una mujer, pero lo era. Le pregunte si podía tomarle una foto y me dijo que sí. Fue en la toma de Puente Alto, en 1984. Veinticinco años después ella me logró ubicar y desde entonces pasamos todas las navidades juntas. De hecho, para el último aniversario de la revuelta, fuimos a la animita de Mauricio Fredes y ella andaba con una honda y recreamos de alguna forma esta foto. Esto habla de que siempre ha habido mujeres en la primera línea”.

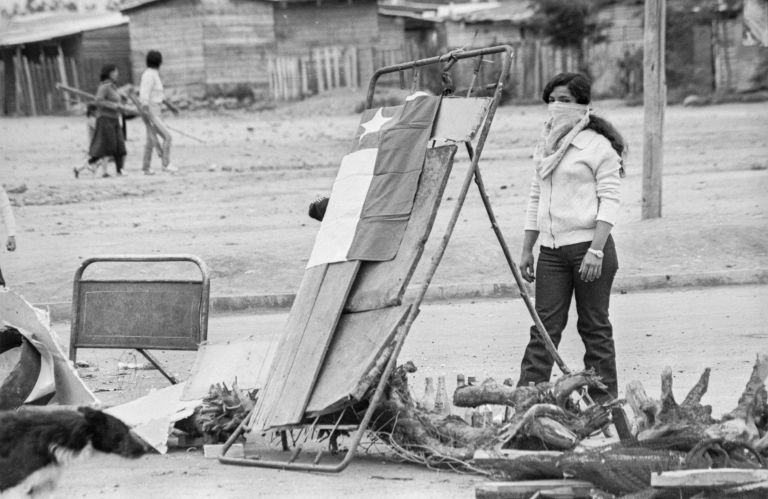

“Esta es una foto que me encanta y de hecho la tengo colgada en mi oficina. Es parte de una secuencia que hay de la defensa que hacían las mujeres de sus territorios. También es de la toma de Puente Alto. Ese día andábamos reporteando con la Pamela Jiles y nos fuimos a dormir a una casa camuflada que estaba por ahí. Nos levantamos al alba porque todos sabían que iban a llegar los tanques. Ahí iban las mujeres con palos a armar las barricadas, se ven también las bombas molotov, y todas usan reloj. En ese tiempo no había WhatsApp, así que tocaba sincronizarse a puro reloj. La mujer de la foto tenía 17 años y en cada esquina, te juro, había una o uno como ella, todas jóvenes, todas con la chapa de comandante”.

“Esta tiene un significado especial. Era una manifestación de Mujeres por la Vida y arriba, en alto, aparecen la Fanny Pollarolo, que era comunista, y la Chela Bórquez, que era democratacristiana, una combinación que era impensada. De hecho, la Chela, que iba como sputnik dentro de la DC, perdió toda posibilidad de escalar por juntarse con las socialistas y las comunistas. Para mí, esta foto es importante porque demuestra que las mujeres siempre son capaces de ir más allá de las pugnas pequeñas, los egos. Primero que nada, somos mujeres, y para todas en esa época la prioridad era volver a la democracia. Nuestra urgencia era vencer, después venían las peleas de la política; esta foto es muy decidora de eso”.

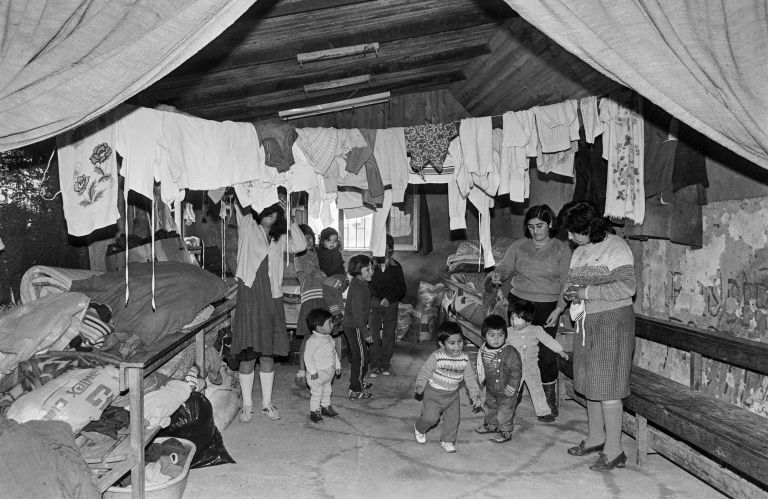

“A diferencia de hoy, que las personas en situación de calle viven en carpas, en esa época la gente armaba sus casas con sacos de harina, palos, piedras gigantes para afirmar las casas y que no se les volaran los techos improvisados. Las mujeres se organizan siempre muy rápidamente. Arman una tienda como comedor con ollas comunes, arman otra tienda como cruz roja. Acá se ve una mujer barriendo en medio de un tierral. No es sencillamente un pedazo de tierra, ese es su hogar, y ella está allí con la escoba, quiere su hogar limpio, ordenado. Hay tanta dignidad en todas estas fotos que me emocionan mucho, son luchas y espacios defendidos y sostenidos por las mujeres donde la vida encuentra su lugar y se reproduce”.

Silvia Federici: “El Cono Sur está trayendo al mundo la lucha de las mujeres”

En esta entrevista, la pensadora italiana-estadounidense habla de su trayectoria y de su intento por decolonizar el feminismo occidental.

Seguir leyendoSara Ahmed. La gran aguafiestas

La ensayista y académica británico-australiana conversa aquí sobre el modo en que el feminismo, a codazos, ha ganado terreno en el siglo XXI.

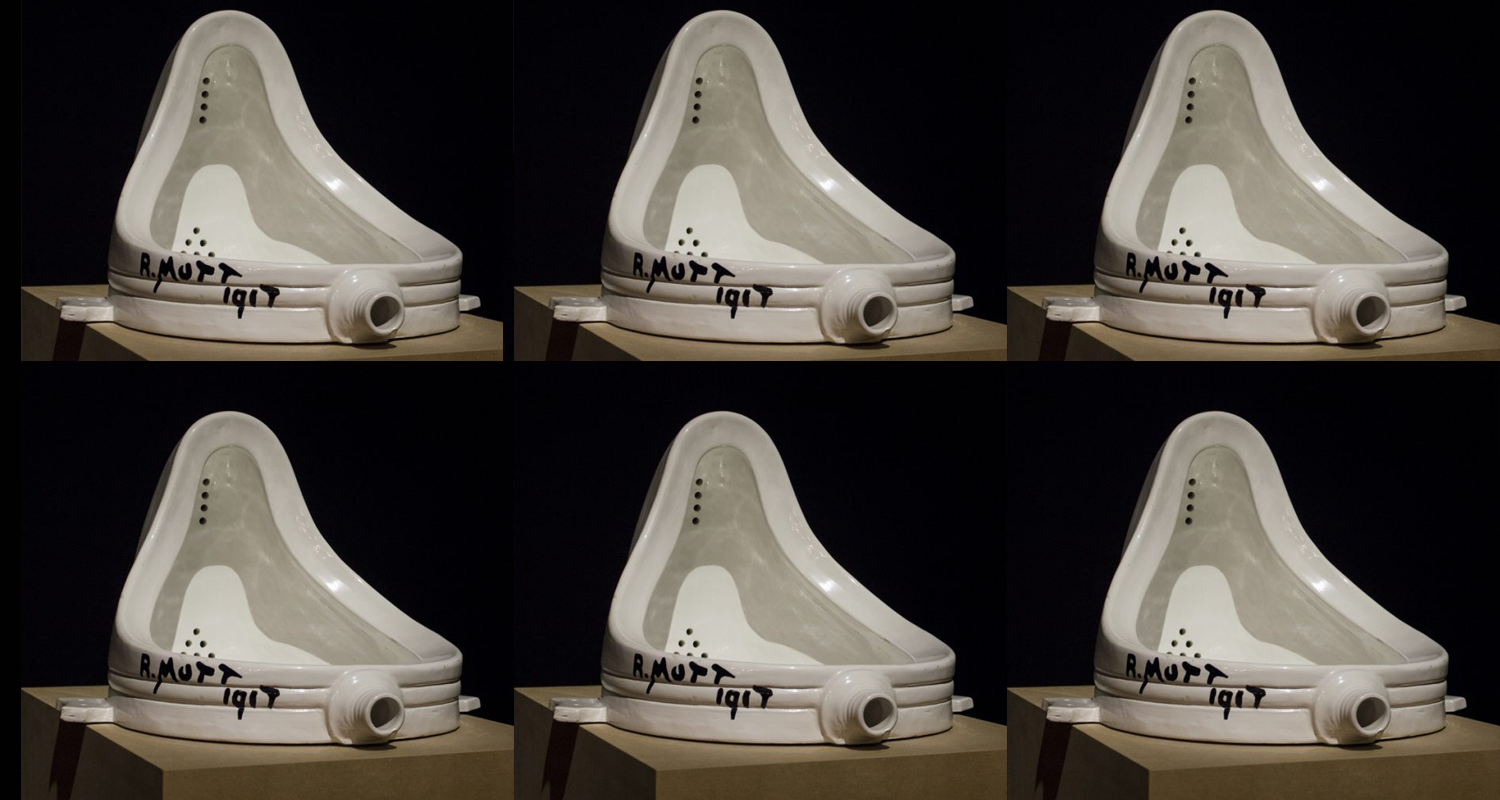

Seguir leyendoApropiaciones

Las publicidades de bancos o de empresas del retail que circularon por el 8M, y que buscaban adueñarse del pulso contrahegemónico de la nueva ola feminista, recuerdan el gesto repetitivo de un capitalismo voraz que, tal como lo ha hecho con los movimientos afrodescendientes, indígenas o de las disidencias sexuales, rentabiliza el deseo de sectores progresistas de la sociedad de consumir imágenes y artefactos que simbolicen el espíritu de rebeldía de una época.

Por Claudia Zapata Silva

En 1994, Angela Davis publicó el ensayo Imágenes afro: política, moda y nostalgia, donde reflexiona sobre la desazón que le producían las constantes referencias a su figura en el mundo de la moda. La paciencia de la reconocida activista feminista y antirracista se acabó definitivamente cuando la revista Vibe recreó en marzo de ese año las fotos de su detención por parte del FBI: “Este es el ejemplo más flagrante de cómo la historia concreta de mi causa judicial ha sido vaciada de todo contenido para usarla como fondo mercantilizado de anuncios publicitarios. La forma en que ese documento gráfico sirvió de pretexto histórico para perseguir en algo parecido a un reino del terror a incontables jóvenes negras queda borrado a todos los efectos al utilizarlo como un accesorio para vender ropa y promocionar la nostalgia por la moda de los años 1970”.

Recordé este texto durante los días previos a la conmemoración del 8 de marzo —el Día Internacional de la Mujer—, mientras presenciaba la embestida comercial de bancos, compañías de celulares y empresas del retail, que atiborraron los medios de comunicación con una publicidad que mostraba mujeres resueltas, empoderadas y, por supuesto, con capacidad adquisitiva para comprar los productos que, nos dice esa misma publicidad, representan el espíritu de las mujeres inconformes con la supremacía masculina. La cita de Angela Davis muestra que nada de esto es nuevo, sino más bien un gesto repetitivo de un capitalismo voraz, que construye con rapidez nichos de mercado que le permiten rentabilizar el deseo de sectores progresistas de la sociedad, dispuestos a consumir imágenes y artefactos que simbolicen el espíritu de rebeldía de una época; en este caso, la rebeldía feminista.

Banalización, despolitización y apropiación son palabras que se atropellan en cualquier intento de análisis frente a este despliegue comercial, cuyas ganancias engrosan las arcas de la élite económica que usufructúa de la jerarquía de géneros a la hora de pagar salarios. Más allá de esta constatación obvia, el fenómeno puede entenderse también como uno de los resultados contradictorios de esta oleada feminista, exitosa en cuanto a masividad y visibilidad de su lucha.

Pero la cosa no se queda allí, porque la mercantilización no es la única forma de apropiación y oportunismo que hemos tenido que presenciar. Otro hecho perturbador, permanentemente denunciado por las activistas, es la existencia de hombres incapaces de contener su afán de protagonismo, que van desde los “aliados” que sobreactúan su solidaridad en las manifestaciones callejeras, hasta los personeros públicos de distinto pelaje político que, sin reflexionar ni enterarse de nada, se suman al 8M con la fatídica frase: “nuestras mujeres”.

Resultados torcidos —qué duda cabe—, pero previsibles si consideramos el desarrollo que han tenido otros movimientos de sectores excluidos a lo largo de su historia, en la que han debido enfrentar fenómenos similares como efecto no deseado de su protagonismo. Así ha ocurrido con los movimientos afrodescendientes —como señala Davis—, indígenas o de las disidencias sexuales, frente a diversas formas de apropiación e intentos de cooptación que los desafían a mantener a flote el pulso contrahegemónico de luchas que, dada la profundidad de sus cuestionamientos e interpelaciones, jamás podrían ser cómodos para el orden social que confrontan. De hecho, buena parte de la trayectoria de esos movimientos ha consistido en esquivar, a veces con éxito y otras veces sin el, esas presiones que provienen de las élites dominantes y de otros sectores sociales que depositan en estas causas y en sus protagonistas expectativas que fácilmente se traducen en formas de consumo. En América Latina los movimientos indígenas conocen esto de sobra. Saben que ese riesgo no viene solo de los poderes económicos, y que los impulsos de mercantilización tienen asidero en el deseo de consumo que se genera entre distintos sectores de la propia sociedad de la cual surgen.

El deseo de otredad cultural y el deseo de insurgencia está en la base de la constitución de estos mercados de lo diverso y de lo rebelde, que a su vez inducen al hábito tendiendo así a crear más y más consumidores. No pretendo con esto homologar la apropiación del mercado con el deseo que moviliza la solidaridad de muchas y muchos, pero no podemos obviar que ese deseo puede llegar a relacionarse con la dinámica de un capitalismo que todo lo devora, incluidas las buenas intenciones, a las que también ofrece productos ad hoc. Y saco a colación al movimiento indígena porque no solo las manifestaciones feministas deben soportar hordas de hombres ávidos de protagonismo, pues por años hemos visto que en las marchas del 12 de octubre, y en todo acto cultural y político, pululan los que también roban cámaras con sus performances exageradas, que van desde el “nuestros pueblos originarios” hasta la imitación poco pudorosa.

A esto se ha llamado apropiación cultural, una materia de debate en los movimientos de sectores racializados desde hace mucho tiempo, discusión en la que se reconoce la dificultad que implica encarar (o aguantar) a quienes creen estar colaborando con su causa de esta manera. Esa dificultad se acrecienta en una época de consumo de teorías que levantan la bandera de las identidades nómadas y fluidas, dogmas posmodernos que alimentan prácticas descuidadas, que pasan por alto las trayectorias históricas y las condiciones materiales de estas subalternidades, condiciones que como bien dijera Marx, no se han elegido. Pues en efecto, por lo general no se elige ser pobre, ni racializado, ni expropiado, ni humillado (tampoco la condición transgénero, por si alguien piensa que mi argumento se dirige hacia allá) y eso es lo que marca la diferencia entre solidaridad y participación en una lucha, con la apropiación cultural y/o política de estas.

Estas prácticas sustentadas en la imitación, en el consumo y en la reproducción de estereotipos, que suele incluir la manipulación de biografías (o derechamente su invención), omiten convenientemente su posición en la sociedad —generalmente acomodada o muy acomodada—, que es finalmente la que permite elegirlo todo; incluso ser subalternos y abandonar dicha condición en el momento y lugar que también se elija. Eso se llama privilegio de clase, y poco importa si las mencionadas teorías de la performatividad consideran que esa lectura se encuentra pasada de moda. Un ejemplo clásico es la moda new age entre sectores privilegiados (o “cuico-progre-jipi”, para decirlo en chileno), muy dada a mimetizarse con las culturas indígenas que asume superiores, o al menos con su idea de lo que supuestamente serían esas culturas (hasta se cuentan casos de intelectuales a los que esta postura les ha permitido acceder a la cotizada condición de “sabios”). Algunos de ellos asumen una opción más activista, apoyando las luchas indígenas del presente y desfilando con toda suerte de pirotecnia nativista por sus espacios.

Tampoco podría suscribir la idea de que sólo una cultura puede usar aquello que ha inventado, eso es insostenible además de ahistórico, pero el hecho de que los intercambios estén marcados por tantas jerarquías y que por lo mismo solo algunos estén habilitados para hacerlo libremente, son cuestiones que no deberían pasar desapercibidas. En una teorización fina de la interseccionalidad implicada en estas tramas de dominio, bell hooks —otra autora imprescindible del black feminism— sostiene: “(…) desde la perspectiva del patriarcado capitalista de la supremacía blanca, la esperanza es que los deseos de lo ‘primitivo’ o las fantasías sobre el Otro puedan explotarse continuamente, y que tal explotación ocurra de una manera que reinscriba y mantenga el statu quo”.

Es tentador responsabilizar únicamente a los poderes económicos y sentir que los impulsos de apropiación que de allí emanan se encuentran lejos de quienes se reconocen sensibles a las demandas de sectores históricamente subordinados. Pero es importante advertir que el problema de la apropiación es más heterogéneo y cercano, lo que tiene una significancia profunda, porque todas las formas de apropiación en algún punto se relacionan, implicando riesgos para estos movimientos. Uno de esos riesgos es el de ser reducidos a símbolos vaciados de su contenido transgresor, como ese peinado “de moda” en el caso de las activistas afroamericanas, y que denuncia con justificada indignación Angela Davis. Intentos por “devorar al otro”, como dice hooks, en los que el mercado no es el único protagonista.