Un fantasma recorre Chile: el fantasma de la discrepancia. Consagrados intelectuales y comentaristas denuncian un clima hostil a la deliberación razonada. Y ponen en el banquillo a las redes sociales y los campus universitarios, al feminismo y a las nuevas generaciones. Aquí, voces reacias al fatalismo desmenuzan el fenómeno. Y observan el asomo de una situación marcada por el claroscuro: una sociedad más activa y deliberante, pero también menos capaz de procesar sus diferencias y encontrar puntos en común.

Por Francisco Figueroa

Nadie en Chile ha muerto por lapidación ni linchamiento en lo que va de 2020, tampoco en años recientes, pero las víctimas de este tipo de agresiones entre los intelectuales parecen ser legión. El sentido, por supuesto, es figurado. Se trataría de “lapidaciones” y “linchamientos” verbales y, en un sentido más estricto, virtuales y hasta anónimos. “Asistimos al terrible espectáculo de la desmesura y la ostentación del odio, que convierten el espacio público en la fosa de un circo romano”, escribió en junio en El Mercurio Cristián Warnken, en una columna que tituló “La epidemia de la intolerancia”, luego de recibir críticas por entrevistar al exministro de Salud, Jaime Mañalich, en un estilo que muchos consideraron complaciente.

Dos meses más tarde, Canal 13 elegía también el tema de la tolerancia para estrenar el retorno del programa de conversación política “A esta hora se improvisa”. Sus panelistas discutieron con constantes referencias a los términos estadounidenses del debate, donde el peso de la “corrección política” estaría asfixiando el ejercicio de la libertad de expresión y dando lugar a nuevas formas de censura, como la ejercida a través de la “cultura de la cancelación”. El concepto, popularizado (y demonizado) por Donald Trump, alude a la práctica de quitar apoyo o boicotear a figuras públicas que ofenden o naturalizan la violencia contra grupos discriminados.

Pero si hay un hito que marcó la aproximación de muchos intelectuales al problema de la tolerancia en el debate público fue la carta “sobre la justicia y el debate abierto”, publicada en julio por la revista norteamericana Harper’s, en la que más de 150 intelectuales del mundo anglosajón alertan contra lo que consideran una radicalización del debate progresista que degrada su calidad y capacidad de hacer frente al autoritarismo tipo Trump. Que la carta surgiera en buena medida como contrapunto a las formas del movimiento Black Lives Matter, en plena epidemia de brutalidad policial en Estados Unidos, le valió una dura crítica de Judith Butler. En diálogo con la directora de Palabra Pública, Butler calificó la carta como un gesto “paternalista”, que “defiende el elitismo, no la conversación”, añadiendo que las críticas, por duras que sean, son oportunidades para que los intelectuales aprendan de sus errores y ganen más conocimiento.

Palabra Pública consultó a académicos de diversas disciplinas para indagar en qué hay detrás de una controversia que ha encontrado terreno fértil en la discusión pública chilena y que se ha intensificado desde la revuelta social de octubre de 2019.

El valor moral de la indignación

La doctora en Filosofía Política y académica de la Universidad de Chile, María José López, estudia el papel de las emociones en política. Sus trabajos más recientes hacen conversar sobre el asunto a Hannah Arendt, Humberto Giannini y Martha Nussbaum. Desde allí observa el lugar de emociones como la rabia y la indignación, cuya expresión considera “un signo de vitalidad necesario en una democracia”.

“La democracia puede perfectamente acoger la indignación moral y política; debe hacerlo, incluso, porque indignarse por una injusticia, por ejemplo, supone que hay cosas que en una democracia simplemente no se pueden tolerar y está bien descubrir y compartir esos límites, e ir haciéndolos cada vez más claros”, sostiene la académica. López recuerda que, en la tradición filosófica aristotélica, la ira es una emoción clave para la salud de una democracia.

Humberto Giannini, por ejemplo, “da a la ira un especial rol en el descubrimiento de la ofensa moral”, recuerda López, pues no la reduce a una expresión de odio o desahogo, sino que la considera un “índice moral, al señalar una situación de injusticia que debería ser reparada”. Decía el filósofo de la vida cotidiana en Del bien que se espera y del bien que se debe (1997): “La iracundia es la expresión de un resentimiento. Pero también, una forma de liberarse de él”. Ya en los noventa, recuerda López, Giannini era crítico de una democracia de los acuerdos que “neutralizaba las diferencias, paralizaba el diálogo y la expresión democrática. En una cancha mal nivelada, no hay acuerdos ni deliberación, hay ejercicios de fuerzas donde unos imponen y otros ceden, nadie razona. ¿Para qué razonar si tengo la fuerza?”

La filósofa estadounidense Martha Nussbaum ha sido citada con frecuencia en este debate, especialmente a partir de su libro La monarquía del miedo (2019), donde vincula esa emoción con la polarización de la vida pública contemporánea y la degradación de la convivencia en sociedades como la estadounidense. Pero al leerla, sostiene López, no se puede perder de vista que “una de las cosas más importantes que dice es que las emociones políticas no son tontas, no son ciegas, no son ‘irracionales’”. En el esquema de Nussbaum, añade, “la ira nos habla de un mundo injusto, donde existe, sin embargo, la posibilidad de reparación”.

Una esfera intelectual devaluada

“Caracterizar este tiempo por la intolerancia es al menos una hipótesis insuficiente”, asegura el exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. “La homogeneidad que resulta de la pasividad y de la hegemonía que no deja intersticio alguno para la disidencia que incomoda es mucho peor y es una forma de intolerancia previa”, añade. Valle habla desde su experiencia en una de las instituciones más señaladas por la intelectualidad conservadora como cantera de odiosidad e intolerancia: la universidad. Pero su trayectoria cuenta una historia distinta.

Valle llegó a ser rector de la Universidad de Valparaíso en 2008 como figura de consenso entre académicos y estudiantes movilizados contra las irregularidades de la administración anterior. Y no sólo se mantuvo en el cargo, además presidió el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) entre 2011 y 2015, y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) entre 2015 y 2020. Reconocido como persona de consensos por pares, autoridades y estudiantes, considera la conflictividad concentrada en las universidades durante la última década como síntoma de algo mucho más grande.

“En la medida en que graves conflictos estructurales no se abrían a la sociedad de un modo transversal, las universidades eran el espacio para un antagonismo radical en su interior. La revuelta social de octubre de 2019 demostró que lo que ocurría antes y por años en las universidades era una señal de un proceso que envolvía a amplios sectores sociales. Lo que quieren los estudiantes no es tan distinto de la demanda transversal que circula por el país”, reflexiona Aldo Valle.

Paradójicamente, la relevancia de las universidades también podría estar en la raíz del malestar de algunos intelectuales. La masificación de la educación universitaria, piensa Valle, “termina desde luego devaluando el prestigio y reconocimiento que antes proveía y, correlativamente, reservando a una élite ese prestigio social”. Además, asegura, “las tecnocracias no necesitan intelectuales que discrepen o desordenen los discursos, las creencias y las prácticas”. Impera, a su juicio, “un uso privado de la razón. Chile ha vivido largo tiempo sin una esfera de deliberación intelectual y cultural diferenciada y, a la vez, participativa”.

Expresión sin encuentro

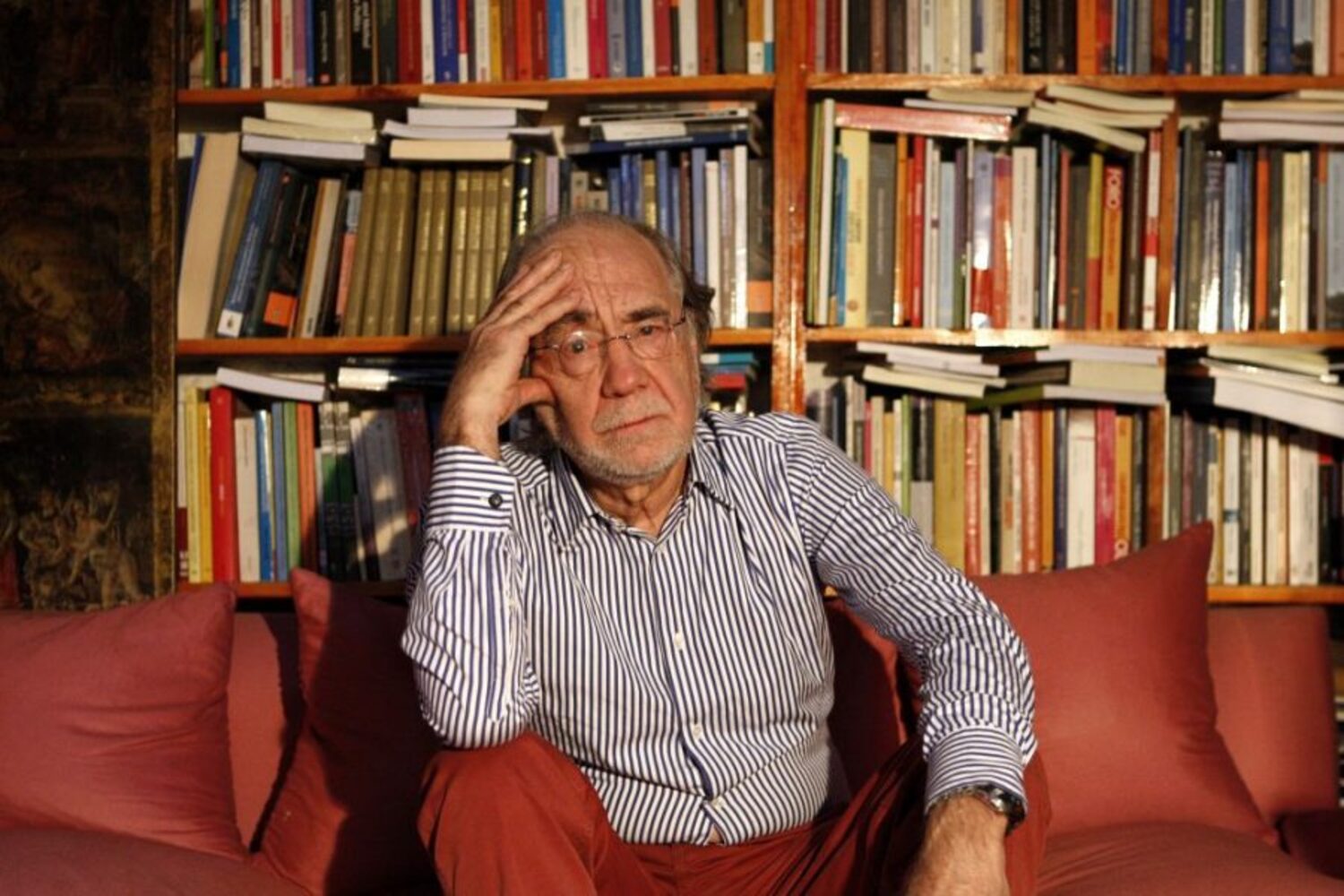

Manuel Antonio Garretón, si bien es crítico de los intelectuales que, como Warnken, han calificado posiciones discrepantes como inspiradas “en el odio y el mal”, se niega a reducir el problema a una “victimización de sectores intelectuales más bien de derecha o cercanos al poder”. El sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales piensa que “en la sociedad chilena sí hay un problema de intolerancia”.

“La intolerancia a aquello que contradice los grandes valores que la humanidad ha ido aceptando consensualmente como irreversibles e indiscutibles, es un avance civilizatorio”, dice Garretón. El problema, sostiene, es cuando en una sociedad no hay “condiciones para desarrollar y debatir las posiciones diferentes”, lo que iría asociado “a la disponibilidad de recursos institucionales, comunicacionales e intelectuales para desarrollar esas diferencias y la creación de espacios de encuentro entre las diferencias”.

Para Garretón, el drama de la sociedad actual es la ausencia “de instituciones que vayan cristalizando las opiniones y resolviendo aquellas diferencias que son necesarias de resolver para la toma de decisiones”. La intolerancia en la sociedad industrial, señala, se daba “entre cuerpos sociales que contaban con mediaciones ideológicas o institucionales como el sistema de partidos”. Esas mediaciones estarían ausentes en lo que llama “sociedad digital”.

Estamos pasando, postula el sociólogo, “a un tipo de sociedad en la cual las mediaciones institucionales necesarias y los espacios de encuentro entre diversidades son espacios de expresión, sin el momento del encuentro. Entonces, desde mi tribu digital, soy muy tolerante, porque no las escucho ni las leo, claro que cuando aparecen, no las acepto”. No es un problema de “confianza en las instituciones”, remata. “El problema es mucho más profundo: no las necesito”.

El negocio de la polarización

Con la masificación de las plataformas de redes sociales, “efectivamente hay un giro en lo que entendemos como esfera pública”, asegura Patricia Peña, periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su aproximación al impacto de estas plataformas en la vida pública, asegura, sigue la actitud de Umberto Eco: “ni apocalíptica ni integrada. El gran problema es que habíamos olvidado que estas plataformas son empresas y que la moneda de cambio somos nosotros”.

El despegue de Twitter, Facebook y WhatsApp se dio en Chile a partir del terremoto de 2010, asegura la investigadora, cuando muchas personas se abrieron cuentas para hablar e informarse sobre la catástrofe, “época, además, en la que era muy influyente una corriente positivista que veía estas plataformas como herramientas democratizadoras, y avanzaba la pérdida de credibilidad de los grandes medios de comunicación”. Pero no fue sino hasta el escándalo de Cambridge Analytica, en 2015, añade, que nos dimos cuenta de que “en estas plataformas se daba una manipulación y polarización de la opinión pública”.

“La polarización tiene que ver con el juego que se hace en estas plataformas, que te meten en burbujas donde la realidad es negra o blanca y los matices no funcionan”, explica Peña. “Son dinámicas con las que terminas validando tus propias creencias. Si busco información sobre el proceso constituyente y tengo una cierta inclinación, voy a encontrar información que la refuerza. Termino leyendo de acuerdo a lo que yo creo, no me vinculo con toda la diversidad de otras opiniones. Ese es el efecto más perverso”, asegura.

Sin embargo, la académica advierte contra el peligro de caer “en la tentación en la que cayeron los autores del informe Big Data, según la cual estas plataformas tenían la fuerza para ser una de las causas del estallido social”. Más relevante que el impacto directo de estas plataformas, cuyo acceso sigue siendo acotado en la población, es su relación con los medios, sostiene la periodista. “Twitter y la televisión se empiezan a llevar demasiado bien. Los softwares de escucha social, el monitoreo de hashtags, que estaban hechos para medir evaluación y posicionamiento de marcas, se empiezan a usar como una suerte de people meter. Y allí viene la crítica constructiva que uno puede hacer: ¿qué está validando el medio televisivo cuando dice ‘se dijo en redes sociales’?”.

Otra dimensión problemática, asegura Peña, es que “este Internet de las plataformas es un Internet muy patriarcal, está hecho y diseñado por hombres blancos, del norte, con una cierta educación”. Una de las implicancias de este sesgo de género, agrega, “tiene que ver con el consentimiento. Que nos acostumbráramos a bajar aplicaciones sin leer los términos y condiciones y decir acepto, acepto, acepto, es lo que hoy cuestiona el movimiento feminista. Tenemos que cuestionar esta cultura del no consentimiento, muy engañosa y patriarcal. Tenemos que ser capaces de reapropiarnos de Internet, que esta no es la única forma de crear una plataforma de red social”.

¿Aprender a vivir en el conflicto?

“Me parece que cuando se habla tanto de las formas de la discusión y del disenso se olvida el fondo. La democracia es conflicto”, asegura María José López. “El conflicto también es necesario y parte de la riqueza de la misma experiencia de la diferencia vivida que debería ser propia de una democracia. Pero hay que aprender a vivir en el conflicto, hay que aprender a discutir en serio, hay que educarnos en la discrepancia y eso va a demorar tiempo y va a requerir ganas y voluntad”.