Admirador profundo de la práctica científica, el aporte más significativo de Bruno Latour fue renovar nuestra capacidad de asombro ante el mundo, la sociedad y la naturaleza. En ese sentido, fue ante todo un filósofo. Y lo fue también en el sentido que alguna vez apuntara Deleuze: un inventor de conceptos.

Por Beltrán Undurraga

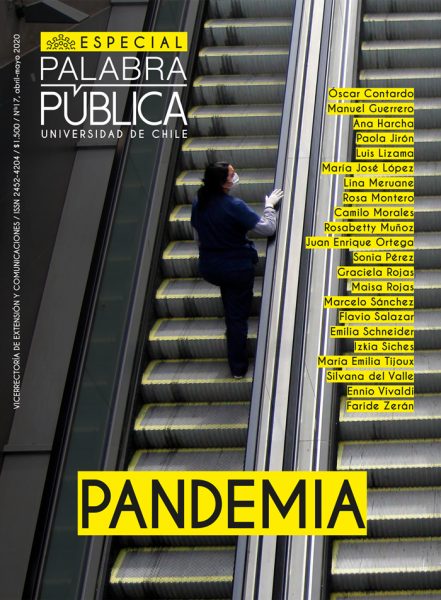

En marzo de 2020, cuando apenas comenzábamos a ponderar el impacto que la pandemia del covid-19 iba a tener en nuestras vidas, la cuenta de Twitter de Bruno Latour mostraba un mapa de China ilustrando el súbito descenso de la contaminación ambiental en las zonas urbanas, en Wuhan, debido al encierro tras la zoonosis. Lo acompañaba la siguiente observación: “¿Se acuerdan cuando era difícil aceptar que no-humanos, como los microbios, podían ser actores de suyo propio —actantes, más bien— capaces de construir asociaciones además de aquellos actores más ‘clásicamente’ sociales? Ahora es sentido común”. La conclusión era un tanto apresurada, pero cuesta no leer en la pandemia una vindicación —tardía pero reconfortante— de una de las ideas más polémicas, rupturistas y mal entendidas de este antropólogo, sociólogo y filósofo francés. Hay más que solamente humanos en la constitución de la vida social.

La influencia y el legado de Latour, quien falleció en octubre a los 75 años a causa de un cáncer, son incalculables. Durante décadas, oxigenó y reorientó a las ciencias sociales con una mirada fresca sobre la ciencia y la tecnología, y propició como pocos un diálogo entre quehaceres y disciplinas usualmente desconectadas. En sus libros y proyectos confluyen —animados por un pathos a la vez empirista, especulativo y experimental— metafísica, sociología, antropología, biología, química atmosférica, ingeniería, medicina, arquitectura, derecho, artes plásticas y escénicas en torno a un mismo y persistente esfuerzo por comprender el mundo y ensayar respuestas apropiadas a sus formidables desafíos. En particular, Latour dedicó las últimas décadas de su vida a repensar la política ante la catástrofe climática que hemos provocado y ya comenzamos a padecer.

Admirador profundo de la práctica científica, su aporte más significativo fue renovar nuestra capacidad de asombro ante el mundo, la sociedad y la naturaleza. En ese sentido, Latour fue, ante todo, un filósofo. Y lo fue también en el sentido que alguna vez apuntara Deleuze: un inventor de conceptos. Conceptos que en última instancia arrancan de la epifanía que, según cuenta en su texto Irreducciones (1984), tuvo a los 25 años mientras manejaba su citroneta por la Borgoña francesa: “Nada puede reducirse a otra cosa, nada puede deducirse de otra cosa, todo puede asociarse con todo lo demás”. Las siguientes décadas de investigación empírica y teórica, en cierta medida resumidas en los doscientos caracteres de aquel tuit sobre la pandemia, fueron la cosecha de esa temprana intuición metafísica, cuyo resultado fue un cuestionamiento y redefinición radicales de lo que significa la modernidad occidental.

A fines de los años 70, habiéndose formado en teología y filosofía con los jesuitas, y tras una estadía en África donde comenzó a incursionar en la antropología, se le ocurre algo impensado: en vez de estudiar sociedades arcaicas, ¿por qué no aplicar las herramientas de la antropología para estudiar las prácticas sociales de los propios modernos? ¿Qué pasa si volvemos extraño aquello que, precisamente, se nos presenta como el epítome de la racionalidad occidental, a saber, la ciencia y la tecnología?

Invitado por un amigo, Latour realiza una etnografía de un laboratorio de neuroendocrinología en San Diego, California. Allí descubre que “la ciencia en acción”, es decir, la investigación científica en tanto práctica concreta y situada, distaba mucho de ser lo que la filosofía de las ciencias venía planteando por mucho tiempo: un conocimiento que se aproxima asintóticamente a una verdad objetiva “allá afuera”, a condición de cortar todos sus lazos con el ajetreo mundano. Latour se percata de que las prácticas de científicos y técnicos en el laboratorio son, como todas las prácticas, sociales. No acontecen fuera de la sociedad, en un recinto purificado y aislado del resto del mundo. Muy por el contrario, las teorías científicas y los artefactos tecnológicos son resultado de la acción conjunta, irreductible, de un entramado de actores sumamente heterogéneo —microscopios, instituciones, técnicos, créditos bancarios, proteínas, impresoras— que no hace sino conectar a las ciencias con la sociedad. Es tomando parte de la vida social, y no restándose de ella, que la ciencia descubre verdades sobre el mundo natural. A propósito del negacionismo climático, Latour no se cansó de decir en los últimos años que la fuente de la objetividad de las ciencias está en la solidez de sus construcciones, y no en una especie de acceso a la realidad inmediato y puramente cognitivo.

Nunca fuimos modernos

El trabajo de Latour sobre la vida en los laboratorios le dio un impulso fundamental a la sociología de las ciencias, y en particular a los llamados “estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología” (STS, o CTS en castellano), que han calado hondo en diversas partes del mundo, Chile incluido. En paralelo, y junto a otros colegas, Latour inventó la teoría del actor-red, un enfoque multidisciplinario que rápidamente se expandió más allá del estudio de la ciencia y la tecnología para decantar en una teoría social sumamente novedosa, ontológicamente radical y empíricamente fundada.

Dejando mucho de lado, sería posible resumir ese aporte como un cuestionamiento profundo y fértil de lo que significa la “modernidad”, exhibiendo la diferencia entre lo que pretendemos ser cuando decimos que somos “modernos”, de un lado, y lo que realmente hacemos, del otro. Dos lecciones importantes se desprenden de ese gesto.

En primer lugar, los modernos —dice Latour— nos jactamamos de ser distintos (y superiores) a los premodernos. En esa narrativa, la fuente de nuestra superioridad radicaría en la capacidad que tenemos de diferenciar entre “sociedad” y “naturaleza”, entre las vociferantes y mudables opiniones e intereses de la vida social, y la muda y fría objetividad de la naturaleza, cuyo portavoz son las ciencias. Latour argumenta que esta es una muy mala descripción de lo que en realidad hacemos en nuestras sociedades modernas. Como si estuviera respondiendo al llamado que Hannah Arendt hizo, precisamente a propósito de la tecnociencia contemporánea, a “pensar en lo que estamos haciendo”, Latour plantea que si prestamos atención a nuestras prácticas sin los prejuicios de la autocomprensión moderna, reconoceremos rápidamente que sociedad y naturaleza se imbrican y constituyen mutuamente todo el tiempo. Lejos de dividir y purificar el mundo en dos compartimentos aislados (lo social y lo natural), lo que hacemos es mezclarlos todo el tiempo. Es por eso que, como reza el título de su libro más importante, nunca fuimos modernos. El problema es que al contarnos el cuento de la división entre naturaleza y sociedad, dejamos que los enredos existentes entre ambas proliferen de manera indiscriminada. La crisis climática, la amenaza nuclear o la pandemia no hacen sino enrostrarnos lo absurdo de nuestra complaciente autocomprensión. Los premodernos, en cambio, conocen perfectamente el carácter híbrido del mundo, y por eso son tan cautelosos al momento de intervenir en él. De ahí su malentendido “atraso”.

En segundo lugar, la ciencia y la tecnología son centrales en la constitución de los enredos entre “lo social” y “lo natural”. Las investigaciones de Latour lo llevaron a desafiar un supuesto basal de las ciencias sociales: que la sociedad está hecha única y exclusivamente de actividad humana, con sus ideologías, intereses y discursos. La teoría del actor-red plantea, en cambio, que en la conformación de lo social intervienen más actores de los que reconoce el canon de la sociología. Basta pensar nuevamente en la zoonosis del covid-19. La pandemia nos ha enseñado que los virus, los antígenos, las vacunas y las mascarillas son tan protagonistas de la construcción de lo social como las autoridades sanitarias, los virólogos, los debates parlamentarios y los grupos antivacunas. Lo mismo cabe decir respecto a las tablets y smartphones que hicieron posible seguir trabajando y mantener una cierta normalidad durante las cuarentenas; sobre la zona de subducción tectónica que nos tiene acostumbrados a los desastres socionaturales; o sobre la infraestructura de semáforos vandalizada tras el estallido del 18/O. No se trata de meros recursos de una vida social puramente humana, ni son simplemente el escenario sobre el cual ella transcurre. Las cosas no-humanas, que solemos dar por sentadas, son mucho más activas y protagónicas de lo que creemos. La sociedad no es algo dado de antemano, sino el fruto más o menos estable de una coreografía continua y situada de “actantes” heterogéneos; un “colectivo” hecho de elementos, fuerzas y procesos humanos y no-humanos.

El núcleo del legado de Latour son las constataciones de que en la modernidad proliferan los híbridos de sociedad y naturaleza, y que la capacidad agencial de hacer una diferencia en el mundo no es prerrogativa de los humanos. Dos ideas impropias desde el punto de vista convencional de las ciencias sociales, pero asombrosas desde una mirada desprejuiciada.