Si el problema es el de una visibilidad que ha dejado de producir horror, si las formas o figuras que produce han perdido su misterio, si lo que hay es un voyerismo constreñido por la indiferencia, quizás sea preciso ver o leer las imágenes no solo a partir de lo que muestran, sino de lo que ocultan, de lo que en ellas se oculta.

Por Paz López

“El mundo que viene tendrá la lengua que producirán nuestros juguetes nuevos, nuestras palabras nuevas, nuestras imágenes nuevas”.

—Anne Dufourmantelle

Hace un tiempo leí un texto que el historiador del arte T. J. Clark publicó en 2017 a propósito de la muestra Terror y piedad en Picasso, realizada por el Museo Reina Sofía para conmemorar los ochenta años del Guernica, ese cuadro en gran formato realizado por Picasso después que los alemanes bombardearan hasta su total destrucción el pueblo vasco que da nombre a la obra.

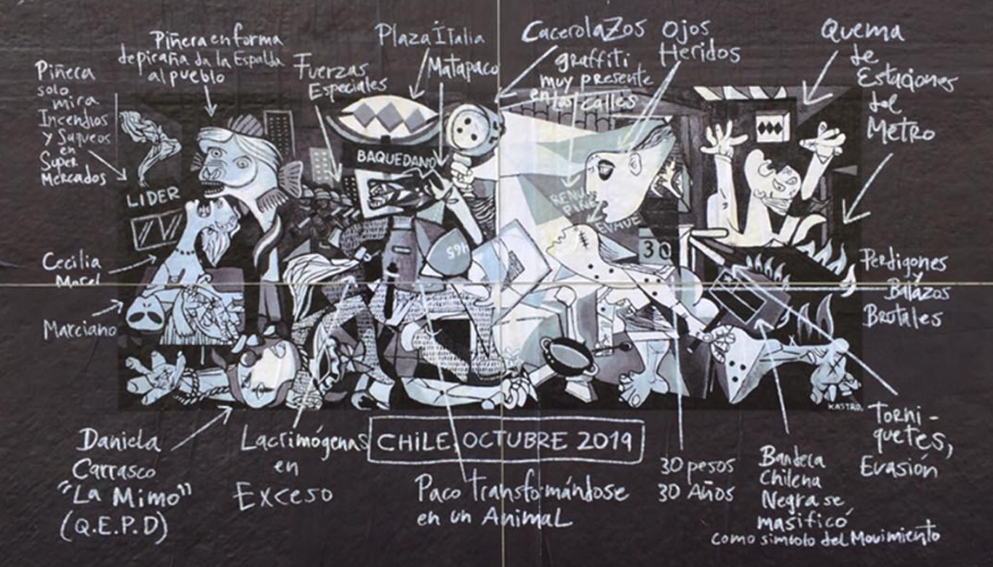

Pensando en las centenares de versiones del Guernica realizadas desde su creación por quienes han luchado con rabia y angustia contra la represión y la violencia —una versión circuló también en los muros de Santiago durante el estallido de 2019—, Clark dice algo que me dejó pensando. Además de leer esa pintura como un punto de referencia esencial para los seres humanos que temen por su vida y la de los demás, dice que ha vuelto al Guernica con la nostalgia de quien sabe que algo se ha perdido, y lo que se ha perdido, dice, es la dimensión trágica de la violencia.

Me preguntaba, entonces, siguiendo las pistas de Clark, qué significaría que la violencia haya perdido su dimensión trágica. Haciendo hincapié en la idea de visibilidad, de una visibilidad bélica que portaría la extraña promesa de que podemos verlo todo —sin ángulo muerto, sin fuera de plano, sin resto, como si las cosas del mundo fueran transparentes—, lo que se ha perdido, dice Clark, es el misterio, todo eso que hace que las acciones del hombre, observadas a veces con alegría y otras con un dolor espantoso, porten la huella de un pasmo, de una desproporción, de un no saber.

El Guernica sería para Clark la última gran escena trágica de la cultura moderna, una que mostrando a las mujeres y los animales sufriendo de dolor, no provoca en quienes la miran una fascinación aturdida. Desorientando la percepción, fragmentándola, no podemos saber si lo que vemos son animales, monstruos o seres humanos.

Es interesante, en ese sentido, la historia contada por Daniel-Henry Kahnweiler sobre el encuentro entre Picasso y Lacan en 1933. Ese año, dos sirvientas francesas, las hermanas Papin, habían asesinado a su patrona y su hija, quitándole los ojos mientras seguían todavía vivas. Picasso no estaba de acuerdo con el diagnóstico de Lacan, que las había considerado locas. Considerarlas locas, decía, era liquidar la tragedia, la monstruosidad, el drama, el dolor, el odio, el desgarro; era “meter la espantosa violencia en una categoría autónoma y clara”, era estilizarla de un modo tranquilizador.

Una violencia sin tragedia, sin piedad y sin terror, apaciguada entonces por una visibilidad que se presenta sin pliegue, es la que muestra por ejemplo el suizo Thomas Hirschhorn en Touching Reality (2012), una videoinstalación donde una mano femenina desliza sus dedos sobre una pantalla para ver una serie de imágenes, hacer zoom en ellas, retroceder, avanzar. Esto dice Graciela Speranza sobre la obra: “lo que de veras cuenta en el video es el contraste perturbador entre esos gestos fríos de la mano y la crudeza repulsiva de las imágenes: cuerpos desmembrados, rostros destrozados en charcos de sangre, miembros calcinados, vísceras, un libro de los muertos de imprecisables hechos de violencia armada”.

Si el problema es el de una visibilidad que ha dejado de producir horror, si las formas o figuras que produce han perdido su misterio, si con la carnicería humana podemos hacer interacciones digitales similares a las que hacemos cuando revisamos nuestras cuentas de Instagram, si lo que hay es un voyerismo constreñido por la indiferencia, quizás sea preciso ver o leer las imágenes no solo a partir de lo que muestran, sino de lo que ocultan, de lo que en ellas se oculta. Devolverles entonces su dimensión trágica, su parte de noche, sus fantasmas, para recuperar la extrañeza del mundo, su vacilación, su idioma indescifrable. “Lo oscuro indomesticable no aleja el terror sino que lo constriñe a regresar hacia nosotros, y a nosotros nos obliga a hacerle frente”, escribe Anne Dufourmantelle.

Quizás por eso alguien como Jussi Parikka, uno de los teóricos de los medios más relevantes hoy, se ha encargado de pensar los fundamentos geológicos de nuestra cultura medial, eso que sucede literalmente en el subsuelo, en las minas desde donde se extraen los metales y minerales para las tecnologías. Menos atento al contenido de las imágenes, a sus discursos y mensajes, a Parikka le interesa más explorar la historia material de los medios. Imagino que si tuviera que examinar las imágenes expuestas por Hirschhorn, no se detendría tanto en esa suerte de violencia desnuda y cruda que ellas muestran, sino en el dispositivo digital que las produce y las acoge, en el diseño limpio y pulido del dispositivo que el dedo recorre. “Cargamos pequeñas porciones de África en nuestros bolsillos”, dice Parikka, para recordarnos los procesos laborales, la explotación, el desalojo y la masacre, los pactos neocoloniales que están en la base de nuestras tecnologías digitales.

“La tecnología de la información comienza en el suelo y lo subterráneo”, y por mucho que se hable de trabajo inmaterial, nubes y softwares, los teléfonos por donde miramos esas imágenes sangrientas comienzan en los tiempos profundos del planeta. Y que comiencen allí es una forma de decir que las imágenes de guerra que miramos desde nuestros aparatos son posibles gracias a otra guerra, resultado incluso de una violencia primigenia que hace posible que esas imágenes encuentren su medio de exhibición. “Se tiene que admitir que la guerra es el más obvio punto de partida en la teoría de los medios y el arte”, escribe Parikka, remarcando la idea de que los medios encarnan una historia clandestina de inversiones militares, ingenieriles y científicas muchas veces inimaginables.

La lista de nombres que han trabajado de manera atenta estos problemas podría crecer. Allí está el cineasta Harun Farocki, quien abordó de manera lúcida y corrosiva el modo en que las imágenes participan de la destrucción del mundo. O Trevor Paglen, quien en sus obras y textos no ha dejado de pensar eso que llama “imágenes invisibles”. Fotografiando mediante un telescopio los complejos militares que se encuentran en las profundidades de los desiertos norteamericanos (“es más fácil fotografiar las profundidades del sistema solar que fotografiar los recovecos del complejo industrial militar”, dice) o los cables submarinos de internet; estudiando el territorio de la visión maquínica y los softwares de reconocimiento facial cuyo entrenamiento “revela el carácter histórico, geográfico, racial y socioeconómico de sus entrenadores”, Paglen nos invita a pensar en una cultura visual que se está distanciado del ojo humano y tornando cada vez más invisible. Lucy Raven, en Demolición de un muro, filma un campo de explosivos que los Departamentos de Defensa y Energía de Estados Unidos utilizan como lugares de prueba en Nuevo México. Con tecnologías de filmación diseñadas para el estudio científico, Raven captura la trayectoria de ondas de choque causadas por las detonaciones, imposibles de captar por el ojo humano. La imagen que nos llega se ve tan inocua como una trizadura en la lámina protectora del celular.

Si lo que vemos ha perdido su condición trágica —su posibilidad de producir asombro, horror, terror y piedad—, ¿qué sucede con aquellas imágenes donde el ojo humano parece ser un elemento mínimo en su configuración? ¿Podemos, todavía, como era la preocupación de Picasso, pensar la imagen bajo los términos de representación, espectáculo, significación, visibilidad? Recuperar el sentido trágico —eso que hace que una colectividad se funde en su fragilidad— pasa quizás por no renunciar a ver lo que permanece en el umbral entre lo visible y lo invisible, por recuperar para nosotros aquellos espacios que hacen que el mundo no termine de clausurarse alrededor de una regla, por restaurar el derecho a la noche, una muy distinta al juego visible-invisible de la violencia.