Si bien se ha avanzado de forma considerable en la comprensión de las conexiones neuronales y la transmisión de información, aún no se entiende cómo funciona exactamente la díada cuerpo-cerebro. Las metáforas, como la del cerebro-computadora, se quedan cortas frente a la complejidad de una red que apenas empezamos a descifrar.

Por Andrea Slachevsky | Imagen principal: Tractografía de un cerebro humano sano de un adulto joven. Crédito: Alfred Anwander, MPI-CBS / Wellcome Collection

Escribir sobre conexiones y desconexiones neuronales podría parecer la ocasión ideal para describir el funcionamiento del sistema nervioso con sus distintos componentes: el cerebro, la médula espinal y una maraña de nervios que lo conectan con otros órganos y con el mundo exterior. Me refiero, por ejemplo, a las células nerviosas que permiten la visión, el nervio auditivo que posibilita la audición, las terminaciones nerviosas en la piel que nos permiten percibir el frío, el calor, la textura y el dolor; o los nervios que envían señales a los músculos para generar movimientos voluntarios o reflejos. Podríamos seguir con el llamado sistema nervioso autónomo, que controla procesos de los que somos poco conscientes —la respiración, el ritmo cardíaco, el movimiento de los intestinos—, pero sin los cuales la vida sería imposible; y continuar con los receptores que captan el estado hormonal, por mencionar solo algunos.

La información disponible es muy amplia, pero enfrentamos un desafío significativo: aunque hemos avanzado considerablemente en la comprensión de las conexiones neuronales y la transmisión de información en la maraña de nervios, aún no logramos entender el funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto. Como señala Matthew Cobb en Una historia de la idea del cerebro (2024), nuestros cerebros crean máquinas que, a su vez, inspiran metáforas científicas. Un ejemplo de ello es la metáfora computacional, surgida a partir de los avances en informática. Sin embargo, estas metáforas resultan insuficientes para explicar el funcionamiento del sistema nervioso. Aunque todavía no lo comprendemos por completo, sabemos que está constituido por diversos elementos interconectados.

Una de las primeras preguntas que surgen con la expresión “conexión neuronal” es: ¿qué es lo que se conecta?

En 1824, Henri Dutrochet, médico fisiólogo francés, fue uno de los primeros en describir, gracias al microscopio, dos tipos de células en el sistema nervioso, que más adelante serían identificadas como neuronas y células gliales, las actrices principales de esta historia. Poco después, se formuló la teoría celular, que, al identificar a la célula como la unidad básica de organización de los organismos vivos, impulsó una nueva forma de exploración, sin viajes, pero no menos fascinante y exenta de dificultades: adentrarse en el microcosmos invisible del cuerpo humano para descubrir su variada fauna celular.

En 1830, el científico checo Jan Evangelista Purkinje describió en el cerebelo unas células en forma de gota con prolongaciones ramificadas únicamente presentes en el sistema nervioso y que hoy llevan su nombre. Las células de Purkinje fueron el primer ejemplo de neuronas descritas en detalle. Poco después, Robert Remak, médico alemán, observó que el tejido nervioso estaba también compuesto por una malla extremadamente fina y compleja de filamentos. En 1851, Heinrich Müller, anatomista alemán, describió las células que forman estos filamentos, luego denominadas neuroglia debido a su función de soporte para las neuronas.

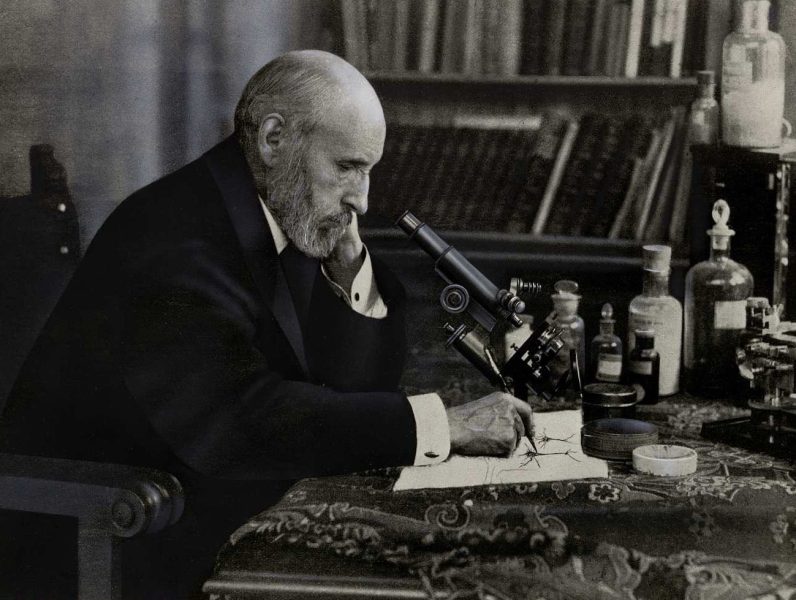

La literatura científica de esta época propuso una organización jerárquica de estos dos elementos: en la cúspide se situaron las neuronas, consideradas el componente fundamental del sistema nervioso, en gran parte gracias a los trabajos de Santiago Ramón y Cajal, científico español que compartió en 1906 el premio Nobel con el italiano Camillo Golgi. Para la historia científica, los galardonados tenían teorías contrapuestas sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, sin los métodos histológicos de tinción de células del tejido neuronal descubiertos por Golgi y perfeccionados por Ramón y Cajal —que permitieron visualizar las neuronas—, este último no habría podido proponer la teoría neuronal, que establece que las neuronas son la piedra angular del funcionamiento del sistema nervioso debido a su capacidad de transmitir información mediante señales electroquímicas. Bajo las neuronas quedaron las células gliales, concebidas como un simple “pegamento”. Pero hoy sabemos que esto no es así: ya en 1870, Golgi había descrito el contacto entre los astrocitos —un tipo de célula glial— y los vasos sanguíneos, sugiriendo que jugaban un rol clave en el transporte de nutrientes desde la sangre hacia las neuronas. Por su parte, Ramón y Cajal propuso que estas células constituían un armazón que orientaba el desarrollo neuronal.

La minimización de la glía fue transitoria, en parte porque, como escribe Martin Caparrós en El mundo entonces, lo propio de la ciencia es “descreer, dudar de todo lo que no se hubiera podido comprobar […] un método basado en la incertidumbre, la experimentación, la búsqueda constante”. A partir de los años 50, gracias a nuevas técnicas para estudiar la fisiología del tejido nervioso, la invención del microscopio electrónico —con su mayor poder de aumento—, y el desarrollo de métodos histológicos capaces de teñir estructuras a un nivel subcelular, comenzó a evidenciarse que el rol de las células gliales iba más allá que actuar como “pegamento” o de proveer nutrientes a las neuronas. Por ejemplo, en 1965, los científicos Alan Peters y Sanford Palay reportaron evidencia que sugería una participación de los astrocitos en la transmisión de información en el sistema nervioso. Hoy sabemos que las células gliales, además de otras funciones propias, tienen la mayoría de las propiedades de las neuronas y son un elemento fundamental del sistema nervioso.

Pero esta historia no ha terminado. En lo que podría verse como un intento de revertir la relación de dominancia entre neuronas y células gliales, los neurocientíficos Yves Agid y Pierre Magistretti proponen en el libro El hombre glial: una revolución en la ciencia del cerebro (aún sin traducción al español) dejar atrás las teorías centradas en las neuronas y avanzar hacia teorías que ponen el foco en las células gliales para explicar nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, al antropomorfizar a las neuronas y células gliales asignándoles relaciones de dominancia y jerarquía, se está proponiendo reemplazar las teorías neurocéntricas por otras gliófilas, en vez de avanzar en teorías integradoras de glía y neurona. Nos queda mucho por aprender sobre eso.

En una época de gran confianza en nuestra capacidad para medir y comprender el mundo a través de los datos, surge una segunda pregunta: ¿cuántas células hay en el cerebro? La estimación del número de neuronas y células gliales ha variado mucho a lo largo del tiempo: 3 mil millones en 1895 —la primera estimación conocida—, mil millones en 1981, 100 mil millones alrededor de 1991 y, la que actualmente predomina, 86 mil millones de neuronas, cifra estimada por la neurocientífica brasileña Suzana Herculano-Houzel en 2009. En cuanto a las células gliales, las estimaciones han oscilado desde una proporción de 10:1 respecto a las neuronas hasta una relación más aceptada actualmente de 1:1, con variaciones regionales en el cerebro. Sin embargo, en el artículo, Ochenta y seis mil millones y contando: ¿conocemos el número de neuronas del cerebro humano? (2025), el matemático Alain Goriely señala que la heterogeneidad tanto dentro de un mismo cerebro como entre diferentes individuos hace difícil obtener estimaciones fiables de la cantidad total de células cerebrales. ¿Pero es realmente importante saber cuántas hay? Hoy, en que se confía tanto en el poder de las ciencias de datos, esta cifra suscita, paradojalmente, poco interés científico. Como señala Goriely, “saber cuántas cosas hay en un sistema es fundamental para la mayoría de las disciplinas científicas”, pero no para el sistema nervioso. Por ejemplo, la neurocientífica estadounidense Eve Marder mapeó con gran precisión las cerca de treinta neuronas y sus conexiones del sistema nervioso del sistema digestivo de las langostas, y aun así no pudo explicar del todo su funcionamiento. Quizás esto se deba a que, como propone el neurocientífico Albert Moukheiber en el libro Neuromanía (2024), “la neurona no suele ser el nivel explicativo adecuado para entender nuestros comportamientos o la cognición; sería como observar un átomo de carbono para estudiar el funcionamiento de un automóvil”.

En el otro extremo, entonces, para entender el sistema nervioso habría que entender “el automóvil completo”. Surge así una tercera pregunta: ¿cuál es la conexión entre el cerebro y el cuerpo? A la entrada del Hospital del Salvador, en Providencia, hay un mosaico con una alegoría del trasplante de órganos. Al alzar la vista, se ve una figura con una cabeza de aspecto humanoide con un embudo incrustado en la frente y, sobre él, un cerebro partido en dos evocando la idea de un trasplante cerebral, un tema recurrente en la ficción. En su novela Corazón de perro (1968), Mijaíl Bulgákov narra la transformación de un perro que, tras recibir las glándulas pineales —esa parte del cerebro que, según el filósofo René Descartes, albergaba el alma humana— y los testículos de un criminal, se convierte en un hombre tiránico.

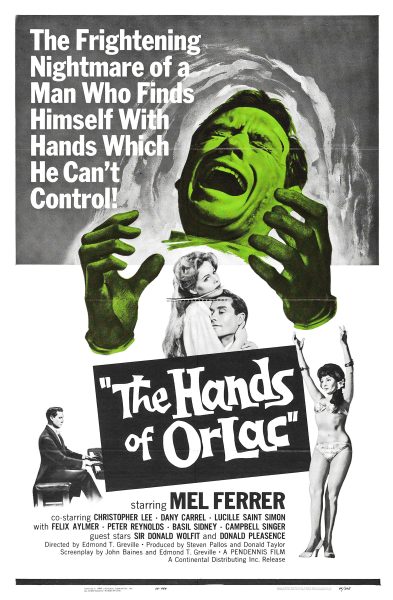

Ambos ejemplos sugieren un cerebro “dominante” controlando al cuerpo. En contraposición, en la novela Las manos de Orlac (1920), de Maurice Renard, el pianista Stephan Orlac, tras sufrir la mutilación de ambas manos, recibe como trasplante las de un criminal. Esta vez no es el cerebro, sino las manos las que parecen imponerse, llevando a Orlac a sentirse dominado por instintos asesinos. Más allá de su verosimilitud científica, estas obras abordan la conexión cerebro-cuerpo. La intuición científica de Renard es más certera: existe un cierto grado de consenso científico, con la contribución clave del científico chileno Francisco Varela, sobre la importancia de la tríada cerebro-cuerpo-entorno en el sistema nervioso. El dolor constituye un muy buen ejemplo para entender la compleja conexión cerebro-cuerpo, en particular dos historias de heridas por clavo reportadas en 2007 por Joel Dimsdale y Robert Dantzer. En la primera, un albañil acudió a urgencias con un dolor insoportable tras enterrarse un clavo que atravesaba su bota. Al retirarla, se descubrió que el clavo había pasado entre los dedos sin causar daño alguno al pie. En la segunda, un obrero consultó al dentista por un leve dolor de muela. Seis días antes, se había disparado accidentalmente con una pistola de clavos, y tenía un clavo que atravesaba desde la mandíbula superior hasta la base del cráneo, sin recordar el incidente. Estas dos historias, junto con el dolor de miembro fantasma (persistencia del dolor en un miembro amputado), el dolor neuropático causado por daño al sistema nervioso y el dolor como señal de alerta de alguna otra enfermedad, ilustran, citando a Moukheiber, que no debemos “creer que todo ocurre en la cabeza o en el cuerpo: todo ocurre en ambos.

Hemos planteado tres preguntas entre las múltiples que pudieran evocar las conexiones y desconexiones neuronales, como la controvertida conexión o desconexión razón-emoción, realidad-imaginación, normal-patológico. Estas y muchísimas otras más nos interrogan sobre el aún enigmático funcionamiento del sistema nervioso. Moukheiber recurre a la metáfora de “una sinfonía eléctrica y química” para describirlo. Una partitura, inspirada en una magistral y divertida lección de música de Leonard Bernstein, me parece más apropiada: una partitura contiene notas musicales que, tomadas por separado, no dicen mucho. La experiencia musical que viviremos cuando la orquesta suene resultará de la imbricada conexión entre la partitura, con su combinación de notas y anotaciones, la visión personal del director, la interpretación de la orquesta y nuestra predisposición a la escucha. Lo enigmático, maravilloso y a la vez perturbador de las conexiones y desconexiones neuronales es que pueden resultar en una infinidad posible de actos, desde lo abominable a lo sublime. Para aprehender esa versatilidad, no podemos limitar nuestro estudio a la mera partitura. Como escribe Moukheiber, somos “mucho más que un cerebro en un cráneo”.