Habitamos ciudades atravesadas por más y mejores carreteras, a la vez que vivimos tiempos en que las formas de comunicarse y de viajar son cada vez más accesibles y sofisticadas. Sin embargo, estas conexiones múltiples y diversas van dejando distancias de otra naturaleza, sobre todo imaginadas, entre mundos que no tienen nada que ver y que coexisten.

Por Enrique Aliste | Crédito: Javier Torres / AFP

En más de una ocasión he hablado de la coexistencia de muchas ciudades dentro de la misma ciudad. Esa es la esencia del concepto de territorio, en el sentido de que muchos de ellos pueden coexistir en un mismo espacio. Esto, a su vez, nos invita a reflexionar sobre lo conectados y desconectados que estamos en una ciudad que habla tantos idiomas, que entiende el mundo de modos tan distintos, que no goza de la misma sombra en cada caluroso verano y que nos enseña que el lugar donde se nace marca, para bien o para mal, una diferencia relevante en el futuro.

La idea de un espacio diverso y, a la vez, justo, es una de las utopías modernas que ha tensionado la historia social y política desde hace muchísimos años. Una geografía que es permanentemente resignificada e interpretada en función de criterios, miradas, datos y elementos que han facilitado estrategias para conseguir avances relevantes. Uno de ellos es mejorar nuestra conectividad, lo que ha ido cambiando en diversos ámbitos, desde los sistemas de transporte (terrestre, aéreo y marítimo), de comunicación y transmisión de datos, hasta las movilidades múltiples —es decir, incorporando también su dimensión cotidiana en la experiencia de sus usuarios— que hoy son discutidas y resignificadas. Un ministerio, de hecho —el de Transportes y Telecomunicaciones—, lleva la responsabilidad de dicha tarea a dos bandas.

Más y mejores carreteras, más y mejor accesibilidad a la red de transmisión de voz y datos; sistemas cada vez más sofisticados que nos permiten interactuar en tiempo real mediante voz e imagen con personas en diferentes puntos del globo, así como frecuencias y conexiones entre diversos puntos de la ciudad y también entre lugares lejanos en el planeta. Como se suele decir, nunca antes la humanidad —y nuestro propio país— había estado tan conectado como hoy en día. A pesar de esto, nunca habíamos estado tan desconectados como lo estamos hoy —la paradoja es casi un oxímoron—, en medio de estos avances. Conectadamente desconectados.

El aumento de conexión nos ha llevado a estar tan rápido en lugares lejanos que muchas veces no logramos ver lo que conectan estas infraestructuras. Podemos ir de manera tan veloz por las autopistas urbanas concesionadas de un punto a otro, que la ciudad en su densidad, forma e intensidad de su habitar se nos hace absolutamente ajena, lejana, invisible, difusa.

Por dar un ejemplo: una veintena de minutos separa el Aeropuerto Internacional de Santiago del barrio de negocios de El Golf o las comunas de Vitacura y Las Condes, dejando pasar de manera invisible cerca de ocho comunas (cuyos nombres usted probablemente no recuerda), cientos de miles de habitantes y, sobre todo, un sinnúmero de elementos, relaciones, formas y espacios que no forman parte del imaginario social de aquel Santiago visto como la capital financiera regional. Tampoco lo son la cincuentena de otras comunas que no forman parte de este trayecto, y quedan ajenos, asimismo, muchos de los circuitos de circulación y de conexión que permiten las fabulosas autopistas que se entierran o se elevan en la ciudad para resolver de manera eficiente y eficaz la conexión de quienes se movilizan.

Hay una ciudad atravesada por conexiones múltiples, diversas, inimaginables, que van dejando, a su vez, distancias de otra naturaleza, sobre todo imaginadas, entre mundos que no tienen nada que ver y que coexisten. Tantas ciudades dentro de la ciudad.

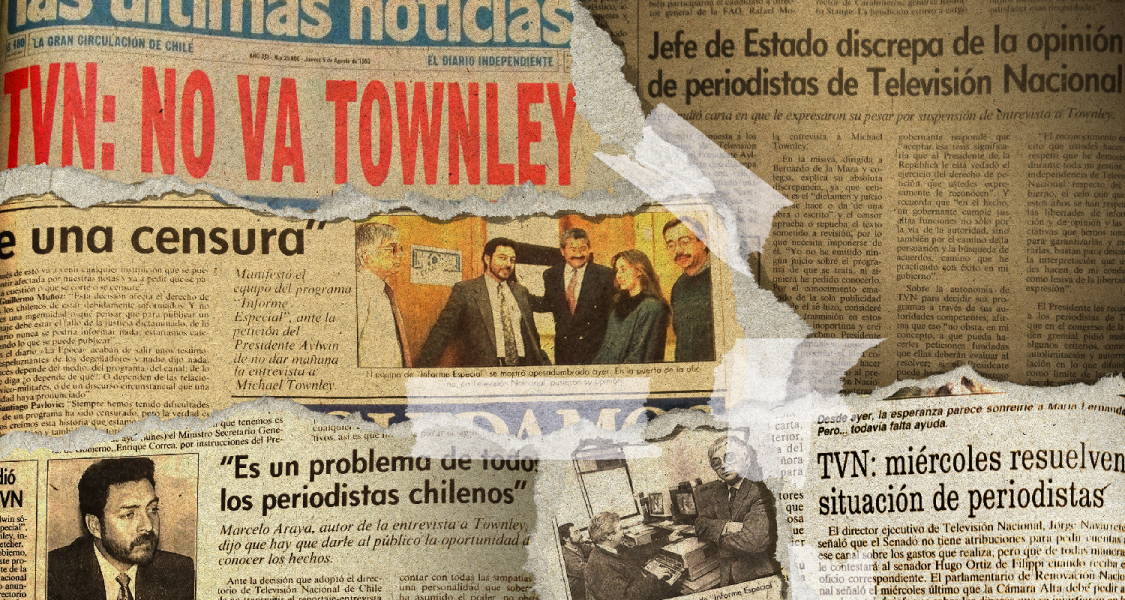

En paralelo, en esta revolución de los datos, las redes sociales se han convertido en protagonistas privilegiadas. Así, hace poco más de cinco años, durante el estallido social fueron capaces de difundir información fundamental que los medios oficiales trataron con extremo celo y demora, constituyéndose en un mecanismo efectivo para la libertad de expresión. Hoy, sin embargo, esas mismas redes han cavado profundas trincheras ideológicas, donde la verdad importa poco si puede ser moldeada para encajar en la burbuja que elegimos habitar, dando paso a verdades a la carta.

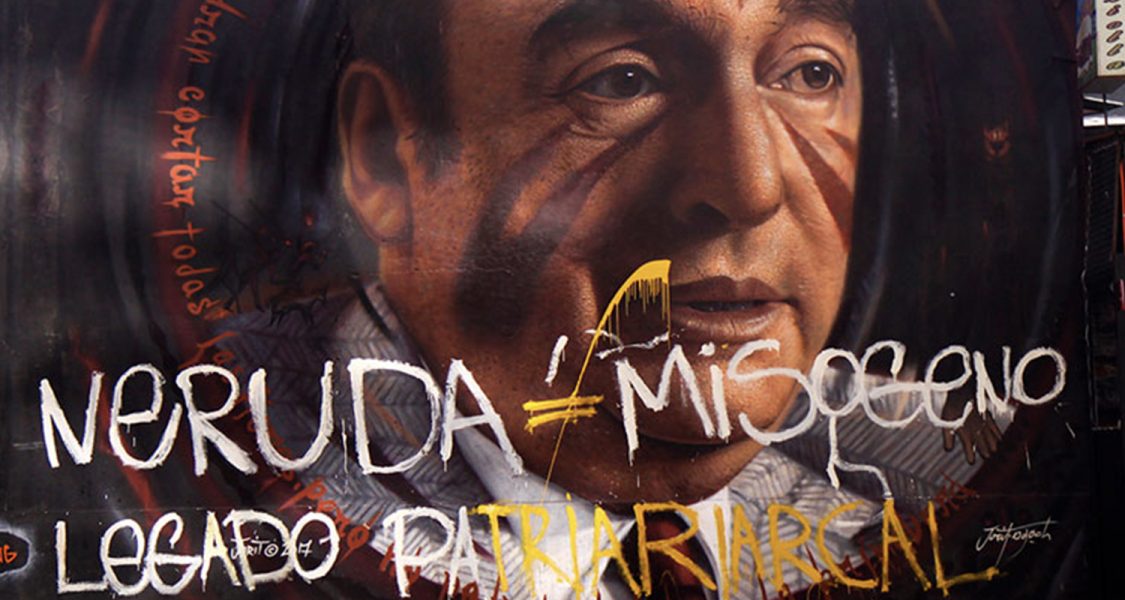

Esto lo describe muy bien el filósofo surcoreano Byung-Chul Han cuando habla de los enjambres. Nunca antes estuvimos tan distanciados como hoy, en que nos encerramos en comunidades de quienes piensan igual y que deciden no solo tomar distancia, sino además negar al que piensa distinto, haciendo de la diferencia un enemigo al que se debe suprimir y soñando con sociedades monopensantes no muy lejanas a un infierno.

Esa distancia y desconexión causada paradojalmente por la hiperconexión no solo es patrimonio exclusivo del mundo virtual y digital. Nuestras ciudades, y en especial una ciudad del tamaño de Santiago, también viven procesos que en sus mejoras y aceleración crean burbujas y espacios que, a pesar de sus posibilidades infraestructurales, no logran conectarse socialmente, creando con ello una coexistencia de múltiples territorios en el mismo espacio.

Santiago acoge al país desarrollado y al país en vías de desarrollo, y la infraestructura puede ser el medio para visualizarlo. Mientras en un lugar de la ciudad la educación escolar tiene un costo promedio cercano a dos sueldos mínimos mensuales por alumno, a 30 minutos de allí, mediante una autopista urbana, existen serias dificultades para evitar la deserción escolar en escuelas sin costo directo para el hogar. Pero gracias a la conectividad, eso no se ve. Y peor aún, tampoco se quiere ver.

A cinco años de un estallido social que reveló injusticias y tratos indignos generalizados hacia la población, asistimos a un presente en el que se destacan únicamente los hechos delictivos ocurridos, negando el malestar que los originó, como si todo hubiera sido parte de un plan urdido por una organización extranjera capaz de movilizar a la población desde los rincones más remotos del país. Todo esto, probablemente, discutido en un magnífico restaurante del barrio alto, donde ni siquiera en los peores momentos de tensión social se llegó a respirar el aire tóxico del humo que inundaba al resto de la ciudad, que hoy, en silencio, vive sus múltiples realidades de manera fragmentada, en una desconexión que es espacial, pero sobre todo social. Una fragmentación fomentada, de manera inesperada y paradójica, por nuestra mejor conectividad.