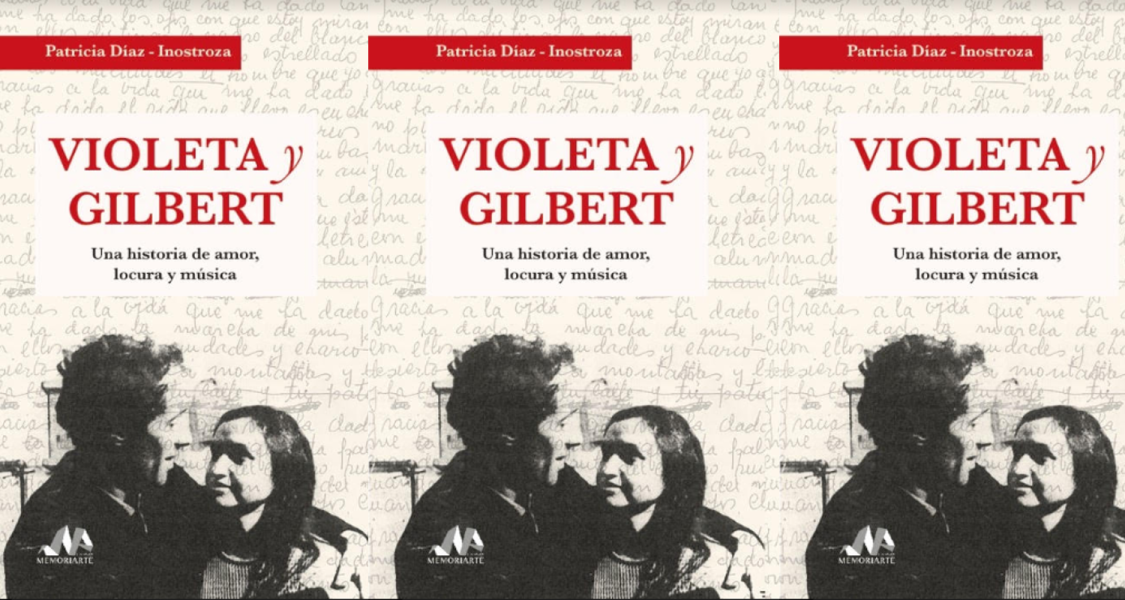

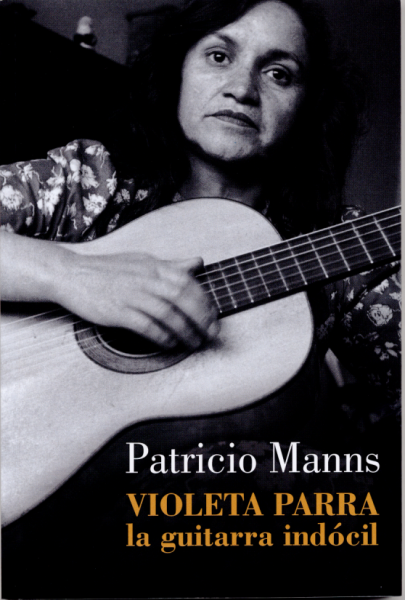

En el año del centenario del nacimiento de Violeta Parra, Patricio Manns, cantautor, escritor y amigo cercano de la artista, comparte aquí un fragmento de su libro “Violeta Parra. La guitarra indócil”, próximo a ser relanzado por editorial Lumen.

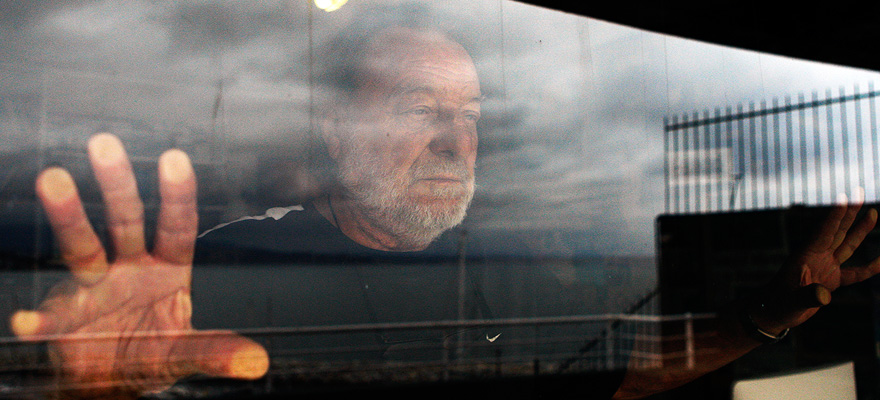

Fotografías: Felipe Poga

Vibraciones

Mirando las delgadas gaviotas que arañaban las nubes y la copa ondulante de los árboles de la plaza, y en fin, el movimiento artesanal de la gente girando contra las manecillas del reloj y contra el viento, en el paseo público, la joven receptora de la Oficina de Correos y Telégrafos de Puerto Montt ni siquiera reparó en la mujer que acababa de entrar.

Este gran enclave marítimo es el último en ese sector de Chile continental y se encuentra en el seno norte del gran Golfo de Ancud, a mil kilómetros de Santiago, capital del país. A partir de allí comienza la fragmentación de la costa y nace el laberinto de los canales, surge la desmenuzada substancia de las islas, islotes y peñones rocosos, la boca apretada y blanca de los fiordos, caen al mar los ríos salvajes y sus troncos flotantes, se elevan los picachos inaccesibles, crece una sola nube pesada y baja sombreando de lluvia el litoral patagónico.

En épocas pretéritas —digo: cien años atrás— fue fundado por Vicente Pérez Rosales, quien radicó en lo que entonces era selva impenetrable del sur, las primeras familias de colonos alemanes convocadas por el gobierno chileno con el propósito de poblar las regiones deshabitadas, importar conocimientos tecnológicos y organizar la explotación agrícola y maderera de la zona. También, organizar la explotación, el saqueo y la muerte de los indios. Andando el tiempo, Puerto Montt devino en una suerte de capital del austro, sirviendo de punto de apoyo a la expansión económica de los nuevos chilenos de origen hamburgués, y a los numerosos cazadores de lobos y pescadores aborígenes que operaban en los canales marinos abiertos hacia el sur. Antes de la apertura del Canal de Panamá, recibía considerable flujo de navíos procedentes de los diez mil puntos cardinales, que se veían forzados a doblar la esquina crucial del Cabo de Hornos y más tarde atravesar el Estrecho de Magallanes para ingresar al Pacífico y tocar los puertos comprendidos entre Punta Arenas y Vancouver, en Canadá. Aquel parecía un día normal. La ciudad, con más de 60.000 habitantes, se aprestaba a la siesta ritual de un día festivo, despidiendo la mañana. Poca o ninguna actividad en los barcos atracados al malecón, la gente circulando por avenidas y plazas, antes del almuerzo, un cielo provisto de peque- ñas nubes blancas entre jirones azules, el viento maniobrando despacio y sin provocaciones por el centro de mayo, es decir, en la mitad del otoño de Chile, el día 22, y el año 1960.

La visitante recorrió lenta e impaciente, de arriba a abajo, el pequeño hall de recepción, como buscando alguna cosa no muy especial ni muy importante. Hojeó los folletos de turismo, arrugó formularios, miró por la ventana, suspiró cansándose. Era una mujer de estatura regular, con un cálido rostro moreno aceitunado, unos ojos oscuros y profundos, cabellos negros y lisos que descendían en una sola ola de hebras sobre la espalda y un mantón de lana abrigando sus hombros. Miraba con atención los rostros de los pocos usuarios del servicio, cuya sección telegráfica permanecía habitualmente abierta hasta poco después del mediodía, aun en circunstancias tan especiales como un día festivo, en razón directa con la escasez de medios de comunicación que afecta a las regiones apartadas de Chile. Finalmente se aproximó a la ventanilla.

—Buenos días. Quiero poner un telegrama —dijo con voz cansada y dulce.

La muchacha alargó en silencio la rutina de la hoja impresa y aguardó sin impaciencia reteniendo un bostezo. Miró ausente cómo la mano garrapateaba el mensaje, y luego, cuando la mano acercó la hoja escrita a la suya, leyó. Arrugó el ceño. Sobresaltada, intentó ponerse a la defensiva.

—Señora, no es posible.

—¿Cómo que no es posible? ¿No es éste el Telégrafo del Estado?

—Sí, lo es —repuso la joven— pero si curso su mensaje puede costarme el puesto.

La mujer tamborileó sobre el mesón reflexionando.

—Déjeme hablar con el jefe de la sección —dijo.

—Eso sí —dijo la dependiente, sintiéndose libre de responsabilidad.

Desapareció y poco después regresó acompañada por un tipo. El hombre tenía cara de provincia, un aire entre bonachón y sabelotodo, estaba de excelente humor y era más que evidente que ya había puesto entre pecho y espalda algunos discretos vasos matutinos. Se instaló frente a la demandante con aire divertido, dispuesto, sin embargo, a escuchar respetuosamente. Conservaba en su mano el papel.

—¿Usted canta hoy día? Excúseme —dijo, con una gran sonrisa plena de amabilidad.

—Esta noche —respondió ella. ¿Usted piensa ir a la función?

—Iré —aseguró el jefe de la sección— sin ninguna duda iré. He visto los carteles pegados en todas partes. ¿Cuántos días se quedan aquí?

—Dos o tres —dijo su interlocutora, calculando—. Dos o tres, pero después regresaremos inmediatamente a Santiago.

—Es muy bueno para nosotros, muy bueno para la ciudad, para la provincia, la visita de espectáculos culturales —manifestó el jefe—. Dos o tres veces cada año se acuerdan de nosotros. Esta es una zona muy aislada.

—Cuesta mucho venir —repuso ella—. Las salas son pequeñas, la gente prefiere las películas. A veces perdemos el tiempo miserablemente.

Luego hubo un silencio. Entonces el jefe, avizorando el resquicio, decidió entrar en materia cautamente.

—¿De qué se trata? —preguntó con mucha solicitud.

—De ese telegrama que usted tiene en las manos. Paseaba por la plaza y vi abiertas las puertas del servicio. Decidí poner un telegrama.

—Veamos —dijo el hombre, con aire de conocedor, aunque reprimiendo cualquier incorreción.

Efectivamente, la muchacha no había mentido. Leyó enarcando las cejas:

OYE DIOS: ¿POR QUÉ NO ME MANDAS UN TERREMOTO?

Fdo. Violeta Parra

Sintió que el vino le saltaba adentro de gusto y regocijo. Quizás, que estaba viviendo una extraña situación, una historia precisa para ser contada un rato más tarde en las espaciosas bodegas donde sus camaradas libaban ya con desparpajo, jugando a las cartas o discutiendo el fútbol.

—Conforme, no hay ningún problema —dijo—. Pero necesito su dirección. Ponga el remitente y yo me encargo de hacerlo llegar.

—CHILE —masculló simplemente Violeta.

—¿Calle? —No. Ninguna calle ni número. Santiago de Chile.

—Perfecto —dijo el tipo después de escribir.

—¿Cuánto es?

—Ah, no se preocupe. Esto lo paga el destinatario.

—Bueno —dijo Violeta, tensando los brazos como quien acaba de despertar, con mucho tedio y flojera, disponiéndose a partir—. Espero a todo el mundo esta noche.

—Yo hablaré con los compañeros — prometió el jefe—. Iremos todos. Los veré inmediatamente porque estamos cerrando las oficinas. No se preocupe.

Violeta salió a la calle y se mezcló en la espaciada multitud que continuaba girando despreocupada y contenta bajo los árboles del paseo. El reloj marcaba las 13:00 horas. Detuvo su paso para escuchar la tonada de un organillero ciego sobre la caja del instrumento, un loro desvaído gritaba incoherencias y obscenidades. La voz del hombre invitaba a consultar las tarjetas del destino que el pájaro retiraba mecánicamente de un pequeño paquete puesto de canto y ordenado como un cárdex. Después prosiguió su marcha rumbo al hotel, situado una centena de pasos más allá, en un ángulo de la plaza mayor.

Ciento quince minutos después, una vasta porción geográfica de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados entró en acción. El primero y único aviso previo fue un remezón corto y violento. Siguió un trueno subterráneo. Luego la sacudida comenzó a crecer, a cobrar cuerpo, a extenderse como un gigantesco torbellino sobre la piel de esta parte del planeta. El estremecimiento inicial de los arbustos y árboles fue convirtiéndose en un tremolar furioso; la tierra ondulaba; gigantescas agujas de agua de más de veinte metros de altura (multiplicándose por cientos) saltaron en el mar; los ríos movieron sus cuerpos apretados entre riberas que amenazaban con ceder, y cedieron; bloques de rocas gigantescas iniciaron mortales rodados desde las cumbres y faldeos precipitándose sobre las tierras llanas. Tanto en las regiones cordilleranas como en los páramos litorales la tierra abrió grietas mortales que masticaban y tragaban al modo de mandíbulas. Espesas nubes de polvo alzaron sus columnas por doquier y masas sueltas de arena y piedras deslizaron sus apremios sobre carreteras y aguadas. El asfalto y la grava de los caminos se partieron, los bloques quedaban separados, fueron arrojados a distancia, entrechocaron con sonido tumultuoso. Los rieles de las vías férreas —súbitamente tocados por el latigazo— se arrugaron y retorcieron, simplemente marchaban con aspecto de siniestras serpientes de acero y moho. Entre cielo y tierra resbalaban truenos aterradores, truenos que no cesaban nunca, y bajo los pies millones de caballos al galope sacudían al mundo. En algunos volcanes crecieron ásperas lenguas de fuego. Cayó ceniza sobre los campos. En las bahías de menor profundidad, ciertos cuerpos oscuros, semejantes a ballenas, aparecían y desaparecían: eran las arenas del fondo arrojadas contra la superficie. Luego entró en acción el mar, que se retiró, replegándose sobre sí mismo para saltar después sobre los escombros, arrancando las casas de cuajo y derribando todas las últimas débiles construcciones debidas a la mano del hombre. Los barcos encallaron o penetraron con el mar en los puertos. La gente fue aplastada, quemada, golpeada, ahogada sin misericordia. Sobre los techos de las casas que flotaban en las correntadas, centenares, miles de sobrevivientes presenciaban un apocalipsis, uno de los habituales apocalipsis chilenos. Más de 10.000 muertos y once provincias destruidas fue el saldo del sismo.

Yo me encontraba pocos kilómetros más al sur, en Ancud, capital de la Isla Grande de Chiloé, uno de los 37 epicentros del terremoto y maremoto de aquel 22 de mayo de 1960, pero sólo años más tarde conocí esta historia. Cuando algunos miembros de la delegación lograron salir a la calle, vieron desplomarse el hotel vecino en que alojaba la folklorista. No cayó por partes, no se derrumbó contra la calle: se arrugó sobre sí mismo hasta que sus cuatros pisos destartalados quedaron convertidos en un chato y humeante montón de tablas y clavos retorcidos impecablemente acumulados sobre la base, entre nubes de polvo y gritos. De entre aquellas vaharadas siniestras emergió Violeta, arrastrándose, las ropas desgarradas, el cuerpo cubierto de cenizas y lodo, con una guitarra desenfundada en la mano. No había sufrido la menor herida. Quise iniciar una monografía sobre Violeta contando este episodio por dos razones. De una parte, ilustra bien la crucial realidad de nuestro país, con sus inesperados sobresaltos, su gran tragedia cotidiana, sus muertos de todos los días, sus desnudos, sus doloridos, sus sollozantes, sus temerosos, sus insondables. Este sufrimiento ancestral ha marcado por siglos toda aventura creativa, toda digresión estética, ha penetrado profundamente el sueño y las ensoñaciones, ha forjado la costumbre del drama. La tierra se devasta a sí misma tal y como el hombre devasta su raza, su pueblo, su hermano-enemigo.

La furia militar es para nuestro pueblo, oscuramente, un simple reflejo condicionado de la furia telúrica: enemigos que hay que combatir siempre, puesto que ambos coexisten desde antes de nuestro primer vagido histórico. De aquí nace el hábito de la lucha, venimos al mundo educados en la catástrofe repetida, somos en cierto modo los cónsules de la paciencia, los plenipotenciarios de la constancia, los condecorados de escombros, los receptores de sangre, los soldadores de heridas, los apagadores de sollozos, los constructores obcecados de casas que caen por oficio. Entre catástrofe y catástrofe, entre masacre y masacre, la poesía se sienta a reflexionar con su humo propio y su propia vibración. Nos defendemos con el verso cuando la naturaleza o el hombre dispersan piedra y hueso.

De otra parte, ésta parece ser una de las mejores pinturas del carácter de Violeta, un carácter crucial y apocalíptico, también, como tiene que ser, y más que nada, una particularidad del mismo que apenas se menciona: el humor, a veces amplio y brillante, a veces agresivo y sensible, y a veces negro y voluntarioso. No hay, huelga explicarlo, ninguna relación entre telegrama y cataclismo. Violeta oyó por radioemisora que el día anterior un sismo terrible había dado por tierra con la mitad del sur de Chile (hubo un cataclismo entre Cauquenes y Valdivia el día 21, y otro el día 22, entre Concepción y Chiloé). Acosada por una sensación de vacío y soledad, mirando las flacas nubes del domingo resbalando túnel adentro bajo el cielo del sur, la asaltó un repentino deseo de provocación: ¿por qué no desafiar a Dios para que continuara su paciente trabajo de amedrentamiento, su esmirriado y cruel oficio de selectivo carnicero? ¿Por qué no rehacer todo de una vez? ¿Por qué la agresión parcial y no la totalidad? Nadie ha podido todavía quebrar el corazón del hombre que habita allí, cercado entre los Andes y el Pacífico, entre el desierto y los hielos rencorosos. Nadie se mueve de allí si no lo matan, y aun así, muerto, prolonga decisivamente su permanencia.

Por eso el desafío iracundo de Violeta me parece normal. Y normal la respuesta de la tierra, madre de Violeta.