Su árida geografía es al mismo tiempo campo fértil para la investigación y la experimentación artística. Sin embargo, está claro que los creadores del norte de Chile no tienen la misma circulación que sus pares de Santiago, ni la misma atención que reciben de los medios de comunicación ni del Estado. Durante la pandemia, estas diferencias se han acentuado y, por ejemplo, de los 244 beneficiados por el fondo de Adquisición de Obras de Arte, sólo 10 fueron artistas de las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Antofagasta. Aquí, alzan la voz.

Por Denisse Espinoza A.

Cuando se comenzó a confeccionar este reportaje, a inicios de diciembre, Santiago retrocedía a la fase 2 en el control de la pandemia, lo que obligó a muchos espacios culturales de la capital a volver a cerrar sus puertas o a tomar medidas de aforo reducido, resignándose otra vez a la vida semipresencial. Por esos días, en el norte de Chile el panorama era distinto: estando en fase 3, se inauguraba la novena versión del Festival de Arte Contemporáneo SACO, con cuatro exhibiciones presenciales abiertas, siete artistas extranjeros invitados a exponer y a realizar obras in situ, además de varios artistas nacionales dando charlas y exhibiendo, en vivo y de manera virtual, sus trabajos.

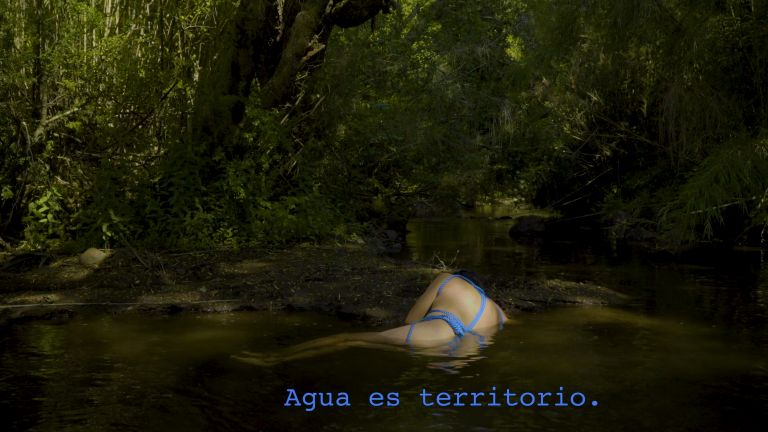

Tras una década, el proyecto liderado por la artista polaca Dagmara Wyskiel, avecindada hace 17 años en Antofagasta, se ha convertido en el más importante de la región y con el tiempo ha logrado concitar el interés de artistas y curadores internacionales, quienes ven en el desierto de Atacama, en la historia del salitre y el cobre chileno; en las culturas precolombinas y en el potencial astronómico de los claros cielos chilenos, campos fértiles para la investigación y la creación artística.

Sin embargo, el hito que significó levantar en este contexto de crisis un festival de carácter internacional como SACO no fue consignado por ningún diario ni medio de comunicación capitalino, y aún menos en el sur del país.

“Por suerte, los cónsules y embajadores de países como Alemania, Bélgica o Francia, que nos piden que invitemos a sus artistas a residencias, no están esperando la validación de la prensa local ni de nuestro gobierno, y siempre podemos contar con sus apoyos financieros”, reflexiona Wyskiel.

Así, hasta fines de febrero, SACO 9 “Ahora o nunca” estará presentando a artistas de Colombia, México, Argentina, Brasil, Suiza, Corea y Bélgica, en exhibiciones presenciales colectivas e individuales en el puerto de Antofagasta, el Centro Cultural Casa Azul; en la Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama y en el espacio ISLA en Antofagasta, una casa convertida en residencia artística. Además, tanto estas como las exposiciones virtuales tienen videos de recorridos en 360° donde el público puede ver desde su casa los montajes, explicados por el propio artista o curador(a).

Lo cierto es que en el Norte Grande, la escena artística dista bastante del nutrido circuito de Santiago: allá no existe formación profesional de arte, pues ninguna universidad imparte la carrera y los aspirantes deben necesariamente dejar la región para estudiar. Tampoco hay galerías comerciales ni espacios públicos de arte contemporáneo, sólo están los museos regionales y centros culturales con escasa programación.

Los creadores deben arreglárselas tanto para exhibir sus obras como para vivir de su trabajo. Es por esto que la labor de Dagmara Wyskiel y su colectivo Se Vende se ha vuelto crucial, logrando convertir a SACO en el principal evento de mediación cultural y vitrina de arte chileno del norte chileno hacia el mundo.

“Quisimos hacer a toda costa SACO, con la máxima cantidad de actividades presenciales, porque sentimos que era un acto de resistencia, que la experiencia del arte necesita del contacto directo del público con la obra”, afirma la artista visual, quien también critica la pasividad de los propios actores de la escena artística. “A veces veo demasiada comodidad en algunos artistas, pero también en la institucionalidad cultural. Ese discurso de ‘qué fantástico es internet, qué democrático es, qué manera de llegar a todos los rincones’, para mí también es una forma de conformismo”, lanza Wyskiel, quien además recibió fondos públicos a través del programa Otras Instituciones Colaboradoras, en la que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entrega recursos a iniciativas culturales que han destacado por su trayectoria.

“Tener un sueldo asegurado es una tremenda responsabilidad, porque somos nosotros quienes estamos a cargo de que no se corte la comunicación entre la comunidad y el arte. Así deberían entenderlo todos los directores de museos e instituciones culturales, pero muchas veces no veo ese compromiso”, cree la artista. Sin embargo, no deja de ser crítica con los recortes que ha sufrido el sector cultural y el tibio papel que ha cumplido la ministra Consuelo Valdés en la defensa de lo que ella llama un presupuesto público digno: el 1% para cultura. “El 0,43% que hoy tenemos es una burla, es decirte que no le importas, que lo que haces es totalmente irrelevante. Son migajas”, plantea la directora de SACO.

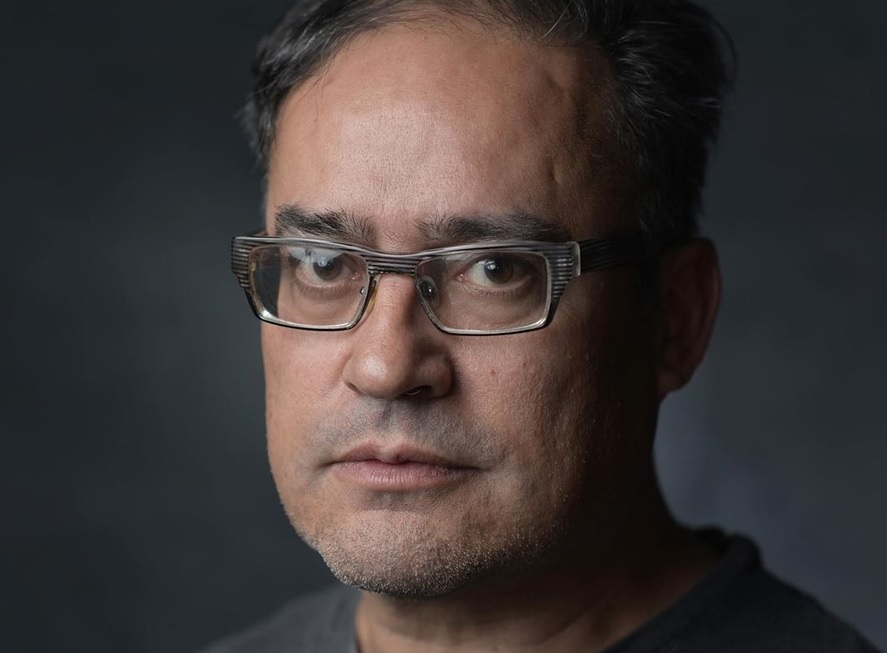

La dura evaluación es compartida por el curador independiente Rodolfo Andaur, oriundo de Iquique, que desde 2006 ha ayudado a poner en el mapa nacional e internacional el trabajo de los artistas del norte, y quien critica la visión centralista de Santiago. “Al principio pensé que con el conflicto sociopolítico que atraviesa Chile y la pandemia, la lógica sería descentralizar la ayuda, pero la respuesta de la institucionalidad cultural ha sido entre desarticulada y nula. Los recortes de fondos han perjudicado sobre todo a las regiones. Pero esto viene de antes. El mayor error, a mi juicio, fue levantar el Centro Nacional de Arte en Cerrillos, sin siquiera hacer un reconocimiento sobre qué es lo nacional. ¿Por qué no levantaron un centro de arte en Concepción, en Talca o en Antofagasta, donde hay escenas de arte interesantes? Fue un golpe que nos dejó a las regiones aún más a la deriva”, dice Andaur.

El curador cuestiona además el fondo de Adquisición de Obras, otorgado por el Ministerio de las Culturas para dar una mano a aquellos artistas con más carencias y donde el centralismo volvió a quedar en evidencia: de los 244 beneficiarios, un 72% fueron artistas de la región Metropolitana. Sólo hubo diez representantes del norte, repartidos entre Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama, frente a 31 artistas del sur —Biobío, Ñuble, Magallanes, Aysén y Los Lagos— y 26 de la región de Valparaíso. “Son diferencias brutales, porque en el norte no hay escuelas de arte, pero eso no quiere decir que no haya artistas o que nunca hubiese sido importante. De hecho, en los años 60 hubo una sinergia intelectual importantísima acá, sobre todo en el teatro”, plantea el curador.

Hipotecar la cultura

Sin quererlo, Cholita Chic fue heredera de esa historia de exilio del arte en el norte del país. Su papá, muralista, y su madre, escultora, ambos de egresados de Arte de la Universidad de Chile del Norte, en los años 60, le inculcaron la pasión por la creación, pero ella tuvo que dejar su natal Arica para formarse profesionalmente. De adolescente ganó una beca que la llevó a Copenhague, donde vivió dos años. Allí se enamoró del diseño y comenzó su periplo: vivió y estudió en España, donde trabajó en la industria de la moda, y antes de radicarse otra vez en Arica, estudió fotografía en Argentina.

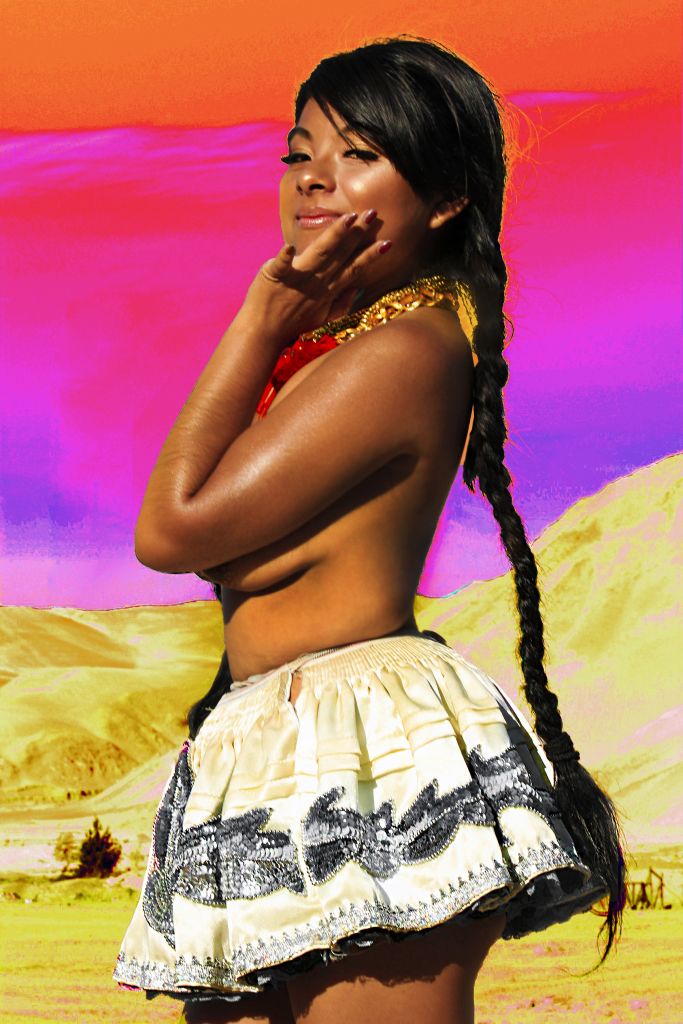

En 2015, junto a su hermana ingeniera, decidieron formar el colectivo Cholita Chic para reivindicar la belleza andina frente al estereotipo de mujer blanca occidental en lugares tan insólitos como Arica. “Quisimos exaltar la belleza indígena. Reivindicamos a una cholita fronteriza, aymara, inmigrante; una cholita boliviana, peruana, y ahora colombiana y venezolana. La primera vez hicimos un casting con chicas muy jóvenes, las trajimos de poblaciones rurales y las hicimos posar y modelar con prendas coloridas en la calle. Así nació el personaje imaginario de Cholita Chic”, cuenta la artista, que prefiere el anonimato.

El retrato con toques de arte pop de Cholita Chic se volvió un símbolo de la zona. En 2016 estuvo en la Feria Faxxi de Santiago y expuso en una muestra colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Cada tanto vuelve a hacer alguna performance en el Agro o en 21 de mayo, la calle principal de Arica. “No nos pronunciamos para el estallido social. Sentimos que es una lucha más chilena y nuestro lugar es la frontera, el microespacio del migrante”, explica la artista, quien en paralelo es parte del colectivo fotográfico Bloque Lumpen, con quienes fotografió el reciente golpe de Estado en Bolivia y en febrero, junto a Marcos Andrade, otro gestor cultural de la zona, realizan la feria de arte y diseño Ekekoland.

“Jamás he postulado a un fondo para un proyecto. En vez de perder un mes escribiendo un formulario, prefiero vender ropa americana y así me hago la misma plata y tengo más independencia. Hay muchos artistas que esperan que el Estado les pase cuatro chauchas para funcionar. Yo, con o sin ayuda, hago arte igual”, dice Cholita Chic.

La realidad es que en el norte a los artistas no les queda otra opción que autogestionar sus espacios de exhibición y circulación de obra. Es lo que le sucedió también a Romina Alarcón, fotógrafa que desde hace 16 años reside en Copiapó. Su trabajo va por dos líneas: el autorretrato, donde trabaja los estereotipos de género que se reproducen en la sociedad minera, y el documental, como cuando en 2015 registró la crudeza del aluvión que asoló al Norte Grande.

Alarcón formó en 2012 el colectivo Atacama Panorámica, y hace cinco años lidera junto a la artista Pía Acuña el Encuentro de Fotografía de Atacama (EFA), que se ha convertido en otro foco de exhibición y semillero de artistas. “Nos interesa que nuestro territorio sea conocido. Copiapó siempre pasa en balde frente a lugares turísticos como San Pedro de Atacama. Detesto el centralismo de la capital y el vicio de los amiguismos”, dice la fotógrafa, quien, al igual que en 2020, acaba de recibir fondos públicos para continuar con EFA.

“Por la pandemia la edición de septiembre fue virtual y pasó algo interesante, porque se inscribieron muchas personas incluso del extranjero. Se nos abrió el espectro y para 2021 decidimos hacer una versión híbrida e internacional”, cuenta Alarcón, que sin embargo también es crítica de las políticas de distribución de recursos del ministerio.

“Los concursos no debieran existir al menos de la forma en que ahora funcionan. Hay otras iniciativas muy buenas que no logran despegar porque los concursos son una carnicería y nuestro encuentro, que aunque ya tienen un nombre en la zona, debe igual someterse cada año a concursos, entonces siempre está en riesgo la continuidad”, explica.

¿Cuáles son las deudas más urgentes con el arte del norte? Para Rodolfo Andaur, el problema no es la falta de artistas, sino de programadores culturales. “En el gobierno de Bachelet, bajo la dirección de Paulina Urrutia, se firmó la política de levantar centros culturales en territorios de más de 50 mil habitantes. La mayoría estuvieron años sin funcionar y ahora están en manos de los municipios que no tienen capacidad de administrarlos. No existe un diálogo fluido entre ellos y la Seremi de Cultura”, plantea.

Romina Alarcón coincide en que la falta de infraestructura cultural es un problema grave que se suma a su mala administración. En septiembre pasado, por ejemplo, se conoció la solicitud que hizo Marcos López, alcalde de Copiapó, al Ministerio de Hacienda para hacer un leaseback al Centro Cultural de Atacama, es decir, transferir la propiedad a una institución financiera para así pagar las millonarias deudas que mantiene el municipio.

“El edificio está recién remodelado y lo quieren entregar en una figura que es muy similar a una hipoteca. El tema es grave, y con otros artistas tuvimos una reunión con concejales de la región y la ministra de Cultura, quien fue interpelada por el municipio, ya que no tenía jurisprudencia en el tema. Los artistas estamos abandonados en muchos sentidos en el norte”, dice la fotógrafa.

Dagmara Wyskiel pone el énfasis en la falta de educación artística en la zona, aunque destaca la próxima apertura de la carrera de Gestión Cultural en el Instituto AIEP de Antofagasta, donde ella es asesora. También advierte el siempre escaso interés que hay de parte de los privados en financiar iniciativas culturales. En el caso de SACO, como en el de la mayoría de los eventos de la región, es Minera Escondida quien funciona como auspiciador, aunque todo se realiza a través de Ley de donaciones culturales, lo que permite a la empresa privada descontar impuestos.

“Me encantaría ver en Chile real auspicio de las grandes empresas y que la Ley de Donaciones fuera una opción para las pymes. ¿Te imaginas si la peluquería del barrio, la vulcanización o el almacén de la esquina pudiesen descontar impuestos por apoyar el arte? Estoy segura de que estaríamos desbordados de proyectos con temáticas mucho más punzantes, osadas y revolucionarias. Pero ese cambio de paradigma es demasiado relevante y, por supuesto, políticamente incómodo”, resume la artista.