Ensayo General. Nuevos relatos en el MHN

Tras cinco años de espera, el primer piso del Museo Histórico Nacional reabre sus puertas, presentando una ambiciosa síntesis de nuestra historia inicial (12.500 a.C. – 1808). La nueva exposición es un valioso avance en la rehabilitación simbólica y física de este espacio público, que desde 2013 viene revisando y poniendo en tensión el guion de su muestra permanente. Se celebra la incorporación de otros pueblos originarios más allá del mapuche, como también de las infancias a través de una museografía pulcramente trabajada que, si bien es cronológica, también hace guiños al presente. Es imprescindible asistir y hacerse parte de este ensayo histórico; como también vale la pena reencontrarse con verdaderos emblemas como el cuadro Primera misa en Chile de Pedro Subercaseaux, y conocer otros tesoros nunca antes exhibidos, como un tocado del pueblo yagan o un mapa de América del siglo XVII confeccionado según la surrealista mirada europea. Una exquisita, aunque sin duda breve, selección de 224 objetos que abren el apetito para seguir conociendo y apreciando el innegable valor de este museo.

—Denisse Espinoza

Los años salvajes, de Andrés Nazarala. 106 minutos. En cines

Ricky Palace (Daniel Antivilo) tuvo un pasado glorioso: fue la estrella oscura de la Nueva Ola, el rockero que le puso calle y poesía maldita a los hits sesenteros. Pero el tiempo pasó, y Ricky se perdió en la noche: apenas tiene plata para pagar el arriendo, toca en tugurios para sobrevivir y pasa los días en bares de Valparaíso, una ciudad que, como él, perdió el brillo, aunque no el encanto. Un día, un periodista (Daniel Muñoz) lo declara muerto por error, y así empieza un fugaz revival. En la calle, la gente aún lo recuerda, bandas jóvenes hacen covers de sus canciones e incluso el mismísimo Pollo Fuentes lo convoca a un reality con viejos ídolos de la Nueva Ola. Pero lo único que le interesa a Ricky es el pasado: aún no supera a Marta, su gran amor, y quiere enfrentar a un examigo, Tommy Wolf —un monumento al kitsch interpretado por Alejandro Goic— por robarle una canción. La segunda película de Andrés Nazarala es triste y hermosa, cómica y melancólica, como una canción de Tom Waits o una historia de Aki Kaurismäki: oscura y luminosa a la vez. Un estreno entrañable.

—Evelyn Erlij

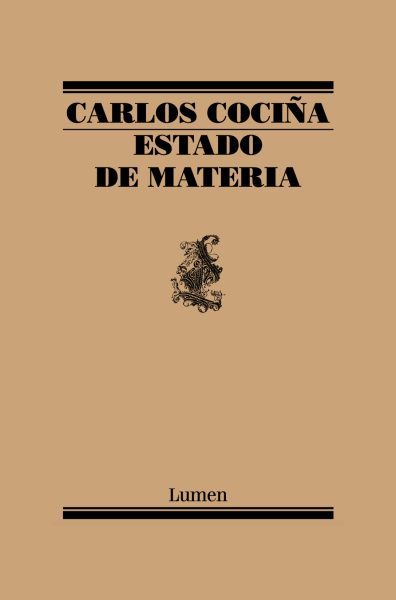

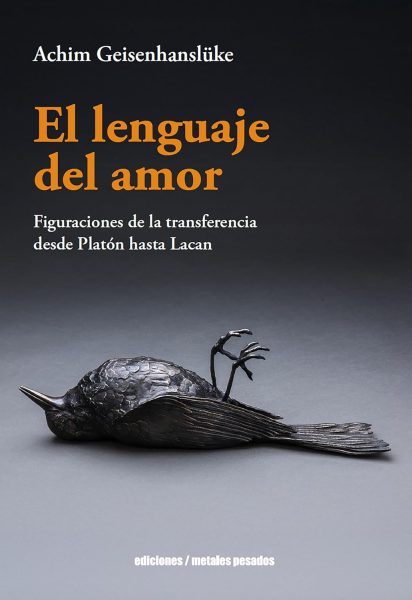

El lenguaje del amor, de Achim Geisenhanslüke. Ediciones Metales Pesados, 2024

La transferencia, aquel concepto de Sigmund Freud que alude al enamoramiento del paciente por el analista durante la terapia, rige las teorías del amor que se dan cita en este libro. A partir de El banquete de Platón, que escenifica dos importantes nociones sobre Eros —una que lo considera ante todo como una instancia lingüística y otra, defendida por Sócrates, que lo ve a través de la experiencia de la falta (quien desea algo es porque no lo tiene)—, el autor traza un recorrido por diversas obras que exploran el amor de transferencia: desde Platón hasta Kierkegaard, Freud y Lacan, pasando por Shakespeare, Klopstock, Goethe y Kafka. El libro aborda la influencia de El banquete en la teoría lacaniana del amor (no por nada el filósofo francés lo llamó “una suerte de informe de funciones psicoanalíticas”), pero también las diversas escenas literarias que demuestran que la fórmula de la negatividad del deseo socrática no es suficiente para comprender “la realidad lingüística de los amantes”.

—José Núñez

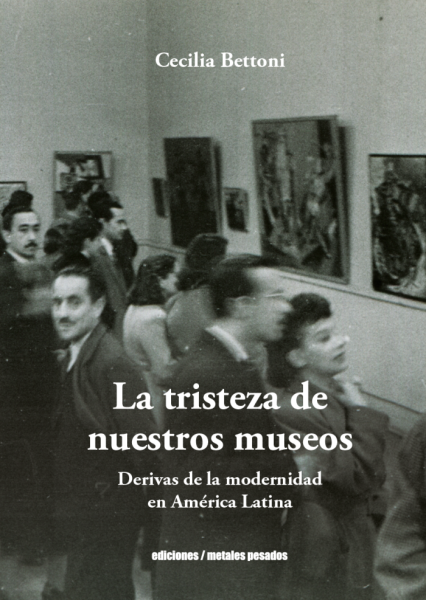

Colección MAC: Memoria habitada, en MAC Parque Forestal

A 50 años de su llegada a la sede del Parque Forestal, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile propone un diálogo entre obras de su colección y la Escuela de Bellas Artes, institución que fue el núcleo de la escena artística chilena durante la primera mitad del siglo XX y huésped original del edificio. En Colección MAC: Memoria habitada, que se despliega por el primer piso de la sede, se exploran los surgimientos de prácticas interdisciplinares, las transformaciones en los enfoques de la enseñanza de las artes visuales y los vínculos entre estudiantes y profesores, a través de obras de Carlos Ortúzar, Eduardo Martínez Bonati, Gonzalo Díaz, Ana Cortés, Valentina Cruz, Nury González y Marta Colvin, entre muchos otros. Esta investigación curatorial se sitúa entre las décadas de 1920 y 1980, e incluye pintura, escultura, grabado, instalaciones y dibujos que cruzan dos historias que ocurren en un mismo espacio: la de los edificios y la del arte. Hasta el 20 de julio. Entrada liberada.

—Domingo Fuentes

El tarambana, de Yosa Vidal. Ediciones Overol, 2025. 220 páginas

En esta novela repleta de máscaras, Concha Baeza, que es también Graciel, Gracián García, Gabriel y Galo, es una variante de un cuerpo que, si bien es el mismo, muta. Protagonista de El tarambana, mujer, hombre, y siempre plástico, a la vez que la circunstancia le obliga a trocar su identidad, muda con gracia sus pieles, oficios y el suelo donde cada tanto se asienta en busca de pan y un techo a cambio de trabajo honesto. Lejos de obtener justa recompensa, Concha Baeza, travesti, nómade y lázaro, en plena mitad del siglo XX en Chile y obsesionado con los versos del Siglo de Oro español, habla en la lengua de las églogas o los entremeses; un español antiguo que, sin añoranza de años dorados ni tampoco de mesianismos, extraña a todo quien le oye y lee. En esta novela de formación —y qué acierto de la editorial Overol en reeditarla—, Yosa Vidal construye una voz camaleónica y entrañable, que con el don de la palabra y la escucha le hace frente al horror y a la violencia sistemática del patronazgo chileno.

—Gabriel Lane

Instituto Tele Arte. Serrano 686, Santiago

El barrio 10 de julio, con sus flujos eternos de autos tuneados, mecánicos acalorados y bullicio constante, es la meca automotriz de Santiago. Sin embargo, no solo los motores lo llenan de vida. Doblando por Serrano, en el número 685, levanta sus cortinas metálicas el Instituto Tele Arte, galería de arte independiente que hace muy poco recibió la Beca para Organizaciones de la Fundación Ama Amoedo (Uruguay). Desde su fundación en 2016, este espacio creado por Enrique Flores y Sebastián Salfate se ha convertido en un estandarte del circuito de exhibición al sur de Santiago Centro —junto a proyectos como Casona Lagos Lira (Pedro Lagos 396), Galería Animita (Maule 669) o Sagrada Mercancía (Sazié 2065)— con exposiciones que, siguiendo la línea de Galería Metropolitana, dialogan constantemente con el entorno popular que habitan. La beca les permitirá financiar residencias y exhibiciones de artistas emergentes de Chile, Argentina y Puerto Rico a lo largo de 2025, en un año que promete llenar de experiencias artísticas el frenesí cultural de Santiago.

—Gabriel Godoi