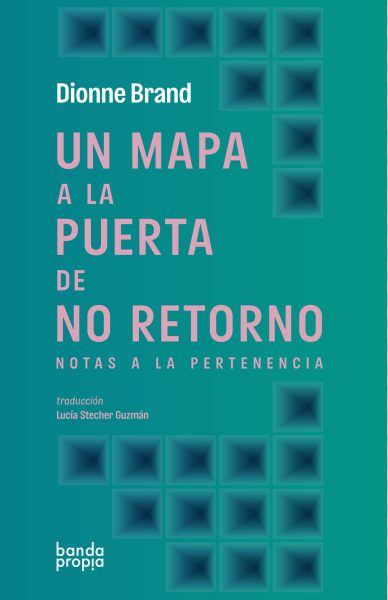

En 1983, Estados Unidos intervino militarmente la isla de Granada, y con ello puso fin al Gobierno Popular Revolucionario. A cuarenta años del golpe de Estado que terminó con una serie de transformaciones sociales en el país caribeño, la editorial Banda Propia publica Un mapa a la Puerta de no Retorno, ensayo de la escritora trinitense-canadiense Dionne Brand (1953), en el que narra parte de esos eventos. Publicamos aquí un extracto y un breve texto introductorio, escrito por la académica y crítica literaria Lucía Stecher, quien tradujo el libro.

Por Lucía Stecher | Foto principal: University of Guelph

En septiembre de 2023 se conmemoraron cincuenta años del golpe cívico militar contra Salvador Allende en Chile, un acto que, como sabemos, contó con el apoyo activo de Estados Unidos a través de la CIA. En Granada, una pequeña isla de habla inglesa de las Antillas Menores, el 25 de octubre pasado se cumplieron cuarenta años de la invasión estadounidense que puso fin a la revolución liderada por Maurice Bishop del Movimiento New Jewel. Ambos eventos, el golpe en Chile y la invasión de Granada, se dieron en el marco de la Guerra Fría y de la decisión estadounidense de evitar que en el Caribe y América Latina prosperara otro proyecto socialista. En 1965, algunos años antes de ambos eventos, Estados Unidos ya había invadido República Dominicana para derrocar el gobierno de Juan Bosch e impedir “una segunda Cuba” en el Caribe.

Cuando triunfa la revolución liderada por el movimiento New Jewel el 13 de marzo de 1979, derrocando al gobierno corrupto y represivo de Sir Eric Gairy, se inicia en Granada una serie de procesos de cambio y transformación orientados a mejorar la educación, la salud y la distribución de la riqueza en la sociedad. La escritora trinitense-canadiense Dionne Brand, que en ese entonces vivía en Canadá, decidió partir a Granada para colaborar con las transformaciones impulsadas por el gobierno revolucionario. En su libro Un mapa a la Puerta de no Retorno relata, entre muchos otros episodios de su vida en el Caribe y Canadá, sus recuerdos como testigo de la muerte de Maurice Bishop en octubre de 1983. Bishop fue asesinado por miembros de su mismo partido, desatando una crisis interna que Estados Unidos aprovechó como pretexto para invadir la isla.

***

Octubre

1

Marlene y yo estamos sentadas en un café en Danforth. Ha estado enferma últimamente. No la veía hace tiempo. Temí que no se recuperara de su enfermedad, no soporto la idea de perderla. Por eso no la he visto. Sé que es una forma extraña de amar. Es la forma en la que amo a mi familia. Si no los veo, si no conozco los detalles particulares de sus vidas, no los extrañaré cuando se vayan, postergaré su partida, no podrán irse sin que yo lo sepa. Si no sé algo entonces no ha ocurrido.

El verano pasado decidí que tenía que verla, porque mientras tengo este tipo de razonamientos sufro repentinos ataques de pánico respecto de su lógica, dudas repentinas sobre los posibles errores de cálculo, las pérdidas pequeñas, progresivas, los minutos en que todavía puedo verla con mis ojos, las conversaciones que evito. Estoy temerosa últimamente, aunque en realidad sea insignificante. He vivido en Burnt River con mi perra los últimos tres años. Una fácilmente se vuelve paranoica en la nieve silenciosa y la oscuridad sin luz, las grandes noches y los cortos días grises. Parece como si aquí siempre fuera invierno. Extraño los veranos, cuando el sol me persigue por la terraza y busco a los azulejos y a los zorros y trato de clasificar las aparentemente infinitas variantes de pino.

Sé que el alerce crece cerca del agua y que los osos nos visitarán si hay sequía. En el verano presto mucha atención a la carretera, al pozo, al movimiento del río, a los autos que parecen bajar la velocidad frente a mi puerta. Pero Burnt River, ni en invierno ni en verano, es suficiente para explicar mi miedo actual.

Mi miedo tiene un origen específico.

Empezó en otra casa en un acantilado que daba a la carretera. Marlene vivía en esa casa. En la parte de atrás había una oficina en la que trabajábamos ella y yo. Desde allí se podía ver el Carenage, el puerto de St. George y el mar Caribe. En esa casa, un martes en la mañana, Marlene, yo y tres personas más escuchamos bombarderos en el cielo. Eran cerca de las cinco de la mañana. Nos despertó el ruido. Prendimos la radio y escuchamos que los gringos habían invadido la isla, Granada. La radio pasaba canciones patrióticas llamando a que la gente se reportara en distintos lugares, St. Patrick, Sauteers… Luego, abruptamente, se perdió la señal. Me bañé rápido, de cierto modo pensaba que si me bañaba y me ponía mis jeans y zapatillas podría estar lista para la invasión.

Las demás personas de la casa despertaron e hicieron lo mismo. Al amanecer, desde el balcón, vimos barcos de guerra en el océano. Estuvimos atrapados en esa casa durante varios días. Pensé que moriríamos. Caminábamos, tomábamos ron, hablábamos de la caída de la revolución, temblábamos y nos agachábamos en el pasillo cuando caían las bombas, esperábamos escuchando el estallido de los bombardeos. Sentía mi cuerpo cada vez más delgado de puro nerviosismo.

Marlene y yo estamos sentadas ahora en un café en Danforth. Han pasado quince años. Tengo que hacerle una pregunta. Por fin he podido pensar esta pregunta y ya no me avergüenza formularla. Hace mucho que no la veo.

Está enferma, su hombro izquierdo está ligeramente paralizado. Estamos tomando capuchinos cuando le pregunto: «Marlene, tú, nosotras, ¿nos volvimos locas después? ¿Te costó seguir viviendo?».

2

Es 19 de octubre de 1999 y esto es lo que recuerdo. Estaba en Granada, hubo un golpe ese 19 de octubre. Estado de emergencia. Cuatro días después los gringos invadieron la isla. El día del golpe dormí hasta tarde. Había estado enferma. Normalmente llegaba al trabajo a las nueve de la mañana. Caminaba por Harris Street hasta la oficina. Harris Street estaba tres o cuatro niveles encima de la colina que rodeaba el puerto. En el camino veía a los escolares. Lucían peinados y resplandecientes. Caminaban lentamente hacia el colegio. Veía mujeres de clase media cortando flores y podando cercas de buganvilia. Veía también a las personas que iban al trabajo. De vez en cuando me resbalaba por el camino de grava y veía las casas de St. George formando hileras empinadas en torno al puerto.

El 19 de octubre de ese año dormí hasta tarde. Vivía en una casa que tenía un árbol del pan en el patio delantero. La casa era azul. Estaba sobre una de las típicas colinas. Las colinas eran inevitables en St. George. Toda la ciudad se inclina desde el puerto. En todas partes las pendientes son empinadas y asesinas. En época de lluvias, se formaban aluviones de tierra marrón que se desplazaban desde la parte delantera de la casa hasta la trasera. Los frutos del árbol del pan caían, golpeando las gradas de hormigón. Una vez vi una mangosta en el patio trasero. Mi casa estaba hecha de concreto pintado de azul. Al lado vivía una mujer joven con un bebé y un niño pequeño en una casa de madera endeble. La parte de abajo de la puerta principal estaba podrida. En la ventana que daba hacia mi lado tenía unas cortinas blancas deshilachadas que se movían azarosamente con el viento. Ese día no escuché llorar al bebé. Normalmente lo oía llorar por la mañana. Pero estaba con la cabeza afiebrada y adolorida así que no lo escuché. En vez de eso, me desperté con el ruido de una multitud. Esa misma cabeza ardiente me había llevado hasta esa isla. Había llegado buscando una idea, cómo ser humana, cómo vivir sin el dolor de la historia. Me parecía que una revolución lo haría posible. Pero esa mañana no desperté por el ruido habitual del bebé sino porque escuché a la multitud.

Tres días antes habían dejado en arresto domiciliario al primer ministro, supuestamente había violado el centralismo democrático. En un momento de ingenuidad, de fascinación de manual, yo había apoyado esa decisión. Un momento de ingenuidad similar tuvieron sin duda quienes lo encarcelaron. Felizmente yo no estaba a cargo de todo un país; pero era yo, o personas como yo, que nunca habían tenido poder, que solo habían tenido sueños, quienes al verse frente a un poder real no lo pudieron sostener, personas que, aunque hablaban del poder imperialista de Estados Unidos, en algún punto no creían realmente en ese poder. O quizás eran personas tan consumidas por la naturaleza íntima de sus desacuerdos que no podían imaginar que a nadie más le importaran sus problemas, ni que hubiera fuerzas externas a punto de acabar con su proyecto. Esa parte del relato ya es historia. Ocurrió el golpe, la invasión estadounidense. Ese fue el fin de la vía socialista en Granada y en el Caribe de habla inglesa. Y hasta ahora los relatos terminan así en los libros de historia. Sin embargo, cuales fueran los análisis de los libros de texto, o las representaciones negativas del extranjero, o los análisis de los expertos que a posteriori dijeron saber lo que se avecinaba, esa mañana todo eso era irrelevante. Esa mañana se sintió cercana como una familia, divina como un origen.

Creo que era viernes. Como dije, desperté enferma. Me cegaba un dolor de cabeza como cuando el sol atraviesa los ojos. Y el sonido de una gran multitud en la mañana.

El bebé no. La madre del bebé ya lo había llevado a unirse a la muchedumbre, que estaba más arriba, en otra colina. Alguien corrió hasta mi puerta y dijo: «¡Liberaron a Maurice!». Era una amiga. Dijo que se estaba yendo, que volvería al campo porque en la ciudad habría problemas. Se despidió como si nunca más fuera a verme. Se fue. Nunca más nos volvimos a ver. Me vestí ansiosamente. Sentía la fiebre en mi cabeza como si hubiera inhalado agua. Rápidamente junté algunas cosas para dejar la casa. Había una calma extraña, más extraña que la habitual de media mañana. Esta calma era vacía, como si en la calle solamente quedara yo. Corrí por Harris Street tratando de encontrar alguien con quien hablar. Algunas personas seguían en casa, pero se dieron vuelta a mi paso. No querían hablar con nadie, menos con alguien que llevaba pocos meses viviendo allí. El mar a mi izquierda tenía el mismo color azul, el viento suave que subía del océano se movía como siempre, el sol vivo y punzante, sentía la cabeza como si me ahogara en aire. Cuando llegué no había nadie en la oficina. Esperé hasta que aparecieron Alice y la nueva empleada que habíamos contratado, una mujer joven de Cariacou. Alice entró rápidamente diciendo que venía en taxi y que volvería a su casa porque habría problemas. Parecía saber que todo estaba desmoronándose. Me entregó una nota para Marlene, algo sobre su cheque y dónde debía enviarlo. Limpió su escritorio, guardó sus cosas en una cartera grande. Le pregunté si no iría a la ciudad a ver qué pasaba. Me dijo: «No, querida, me voy a casa». La mujer de Cariacou parecía querer huir. Había empezado a trabajar recién ese mes. Alice le dijo que fuera a casa. No entendía lo que ocurría. Acababa de encontrar un buen trabajo, ¿y con esto se terminaba? En Cariacou no pasaban cosas así, debía correr, regresar a casa. Tenía que ir a la ciudad a tomar el transporte hacia Goauve, donde ahora vivía. Le dije que iría con ella, que iría a la ciudad a ver qué pasaba. Cerramos con llave y Alice se fue, alejándose de ese lugar donde habría problemas. La mujer de Cariacou y yo bajamos rodeando el puerto hacia la plaza del mercado.

Marlene no estaba en la oficina, tampoco en su casa al otro lado del edificio. Pensé que estaría en la ciudad y que podría encontrarla ahí. La mujer de Cariacou y yo fuimos a la plaza del mercado. Su plan era ir al puesto de taxis en el centro de la plaza para llegar a Goauve, pero parecía imposible. Las calles que desembocaban ahí y la plaza misma estaban atestadas de gente. Habían liberado a Maurice del arresto domiciliario, lo habían llevado a la plaza y luego al fuerte. Todavía me dolía la cabeza, pero el sol parecía haber exprimido la fiebre o quizás había subido tanto que yo ya no podía notar que estaba enferma. Estaba asombrada, todo estaba fuera de control, había miles y miles de personas dando vueltas, la muchedumbre se dirigía al fuerte por la cuesta empinada. Vi a un hombre en el balcón de una tienda que movía una bandera y gritaba al borde del agotamiento que habían liberado a Maurice y que debían matar a quienes lo arrestaron. Estaba desnudo y ronco de tanto gritar. Por un instante nuestros ojos se encontraron. Lo reconocí, era uno de los cuadros del partido. Me pareció que se veía nervioso. Por mi mente pasó la idea de que era un provocador extranjero, que no estaba de ninguno de los lados, quizás un agente estadounidense Me uní a la muchedumbre y me dirigí al fuerte con la mujer de Cariacou. Sentí cómo la ronca voz del hombre se apagaba. La atmósfera estaba colmada de posibilidades.

No podría explicar cómo me sentí ese día, salvo que todo, cada minuto, era una sorpresa. No tenía seguridad de nada, aunque todo el tiempo me sentí esperanzada. Del mismo modo en que los niños tienen esperanza, porque no anticipan lo que traerá el siguiente instante. Le entregué todos mis pensamientos, todos mis movimientos, a esa esperanza. Subí caminando al fuerte. Estaba dentro y fuera de lo que pasaba y así observaba al provocador en el balcón al mismo tiempo que iba con mis esperanzas hacia el fuerte, como todos los demás. No me movía con determinación, con un propósito o capacidad de anticipación. Tenía menos determinación que la muchedumbre.

El terreno de la colina donde estaba el fuerte era más pequeño que media cancha de fútbol. Había, por lo que recuerdo, dos o tres edificios, un cuartel del ejército, un edificio principal y alguna otra construcción. No puedo decirlo con seguridad. Esa mañana estaba aturdida con la fiebre y las masas de gente, con tanto miedo y expectativas en el aire. Los edificios se veían borrosos. Pero vi a todas las personas que morirían más tarde ese día. Los recuerdo. Jackie estaba de amarillo, exaltada, tenía un cigarrillo en la mano, lo movía por todos lados y hablaba firmemente; Vincent estaba cerca de ella, creo que su chaleco era azul, golpeaba el aire con las manos mientras hablaba; Maurice estaba dentro de la puerta oscura. Cuando llegamos a la cima de la colina del fuerte, la mujer de Cariacou y yo encontramos un puesto junto al acantilado. El acantilado caía con rocas puntiagudas hacia una carretera. Estábamos ahí esperando que Maurice hablara. La multitud celebraba. Recuerdo haber sonreído, haberme reído con la mujer de Cariacou.

Es posible reír en momentos que terminan siendo terroríficos, trágicos. No piensas que va a ser así, vives el presente, cada segundo, por eso había risas entre la multitud. Algo bueno había pasado: habían liberado a Maurice y la tensión de los últimos tres días terminaba en celebración. Bromeábamos y reíamos, pensábamos que todo se había arreglado y que pronto podríamos bajar la colina, tomar un ron con Coca-Cola y volver a dormir. No sabes que una persona vestida de amarillo, que fuma un cigarrillo, y tal vez un hombre risueño vestido de azul, y otro más que está parado en una puerta a menos de dos metros de ti, serán asesinados en menos de una hora. A las tres personas que estás mirando las tienes a tres zancadas de ti, podrías llamarlas. Serán asesinadas en una hora más, sus cuerpos serán arrastrados detrás del fuerte y desaparecerán. Quizás serán lanzados al océano o enterrados en un cuartel, la camisa amarilla y la camisa azul quedarán bañadas en sangre. La sombra que es Maurice en la puerta llamará a Jackie que está de amarillo para que vaya con él cuando es arrastrado. Un soldado la llamará puta, otro pondrá la culata de su fusil en la cara de Maurice. No puedes saber nada de esto parada en el terreno de grava de la colina, mientras miras al edificio donde todavía están vivos.

Dos autos subieron la colina, pararon y se bajaron unos hombres. Abrieron la maleta y sacaron cuatro o cinco ak-47. Mi amiga, la mujer de Cariacou, me tiró del brazo y dijo: «Vámonos». Tenía el rostro descolocado. Yo seguía riendo. Para calmarla, le dije: «No, no, no te preocupes, ya pasó, no pasará nada, son solo armas». Volvió a tirarme del brazo, insistiendo: «No, ¡vámonos ahora!». No sé qué me hizo escucharla. No la conocía desde hace tanto tiempo. Solo quería hacerla feliz, acompañarla. Finalmente dije está bien, riendo todavía, como si le estuviera dando el gusto a una niña. Atravesamos la multitud, yo de mala gana, ella empujando con urgencia. Volví a tratar de tranquilizarla, le dije que estaba todo bien, que nada más pasaría. «¿Por qué tendría que pasar algo?», le pregunté. «No lo sabes» dijo ella. No sabía, pero pensaba que sí. Creía saber más que ella. La verdad es que ese día no tenía idea de nada. Mi cabeza estaba afiebrada, aunque en ese momento había olvidado la fiebre. Pero incluso sin fiebre no sabía lo mismo que ella, lo que estaba tratando de decirme. Podía leer las señales de sus compatriotas mejor que yo. Ella sabía dónde vivía. Yo vivía como los poetas, en un sueño, en un sueño maravilloso que está siempre despertando a las cosas duras de la vida y que luego vuelve a sumergirse para salvarse. Y, además, ese día tenía fiebre. Pero me fui con ella, para consolarla como poeta. Bajamos la colina y volví a decirle: «No puede pasar nada más. Sería suicida que pase algo. No, no, se acabó». Ella dijo: «Espera y verás». La plaza del mercado seguía llena pero cada vez más personas iban hacia el fuerte. Ella seguía sin encontrar transporte a Goauve. Decidió ir donde un amigo. Nos separamos cerca de la estación de bomberos. Le dije que nos veríamos en el trabajo al día siguiente, si las cosas se calmaban. Fue la última vez que la vi. Nunca le agradecí por haberme salvado la vida.

Pensé en regresar al fuerte cuando dejé a la mujer de Cariacou. Como si tuviera que regresar después de verla partir, pero luego pensé que debía ir al trabajo a buscar a Marlene para contarle lo que había visto, así que partí. Tenía llaves de la oficina y de la casa de Marlene. Subí la empinada colina desde la estación de bomberos y seguí por el camino hasta la casa. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría del refrigerador y caminé hacia el balcón que tenía vista al fuerte. Vi a la multitud en el mismo lugar en que estuve parada cinco minutos antes. Me llevé el vaso de agua a los labios. Vi tres vehículos blindados acelerando hacia el fuerte. Eran pesados, veloces y decididos. Tenían motores ruidosos. Los vi desaparecer del panorama por un momento camino al fuerte y luego reaparecer en la colina. Escuché el ruido de los disparos, entrecortado pero gutural. En el lugar donde había estado, la gente empezó a correr en todas las direcciones. Vi personas saltar por el acantilado y rodar por la ladera. No tenían hacia dónde correr. La gente tiraba sus cuerpos por el precipicio tratando de escapar. No pude sostener el vaso, el agua se derramó como piedras pesadas. Sentí como si no estuviera en mi cuerpo. La gente parecía bultos de ropa derramándose sobre el acantilado, tropezando. Parecían tratar de caminar en el aire. El oxígeno salió de mi cuerpo, mil puñaladas brillantes atravesaban mi piel. Justo entonces entró Marlene, sin aliento. Había estado en la plaza del mercado. Los autos blindados habían pasado por su lado en la carretera. Traté de hablarle del despeñadero, de la gente tirándose, de que yo había estado ahí, pero solo recuerdo haber señalado con el dedo y sentir que algo pasaba cerca de mi oído, zumbando suavemente.

Nos quedamos en el balcón, mirando el fuerte y los cuerpos desplomados en el acantilado. Creo que le pedí disculpas por el vaso roto a nuestros pies. Más disparos y luego un resplandor que se elevó en el cielo. Una luz blanca casi imperceptible salvo por el humo que la seguía y el fuerte sonido, voop, que emitía. Fue la señal de que alguien arrastraba a Maurice, Jackie y Vincent hacia la muerte. ¿Qué pasa si estás presente en un momento así? Tu cuerpo también debe morir, supongo. Incluso si no lo sabes. ¿No estamos todos implicados unos con otros? Yo era ese cuerpo tirado en el acantilado. Me dejé a mí misma en el acantilado y quedé para siempre derramando un vaso de agua en el balcón con Marlene.

Empezó el toque de queda. Podíamos salir a buscar comida hasta las seis de la tarde. Después teníamos que mantenernos adentro. Las calles estaban tranquilas. Ni siquiera pasaban perros. La radio nos advertía que no violáramos la restricción. Cuando salíamos había filas en el supermercado y más silencio. Parecía como si todo el mundo estuviera solo, como si nadie conociera a la persona con la que vivía o a sus vecinos. Comprábamos ron y azúcar y arroz y leche y arvejas partidas. Hacíamos todo con mucha urgencia, como si el día amenazara con pasar más de prisa de lo habitual. Como si la noche nos cayera encima. Por la noche esperar la llegada del día resultaba interminable. El bebé de al lado permanecía tranquilo, como si supiera lo importante que era quedarse quieto.

La idea de que debí haber muerto en el acantilado me cubría como un manto. En mis sueños estoy tirada ahí, cortada, miembros desordenados, rocas atravesadas, piedras en mi boca. En mis sueños me he quedado cinco minutos más en el fuerte. He convencido a la mujer de Cariacou que espere conmigo. Nos han asesinado. Despertaba de esos sueños sin certeza de cuál era el sueño y cuál el día real.

Era un lugar pequeño. Todo el mundo se conocía. Así que todos conocían a algún asesinado. La gente escuchaba la radio con un dolor personal, pensando en vengarse, con una piedra o una herida en el corazón. Los intentos de la radio por sonar distante y mostrar autoridad solo generaban irritación. Los mismos anuncios se convertían en lloriqueos infantiles para justificar los asesinatos. Una vez vi una pelea entre dos hermanos, hombres adultos capaces de matarse entre sí. La pelea era tan física, tan carnal, tan reductiva, como si hubieran renunciado a pensar, arrancándose las pieles. Aquellos días me recordaron eso. Finalmente era algo personal.

El toque de queda duró tres días y después hubo barcos de guerra en el mar. Nadie desde afuera puede decirte cuán estúpida es la guerra, cuán insensible o cruel. Siempre lo es más para ti. Lo sabes muy bien porque no tienes esperanzas. Tu cuerpo se rompe con cada sonido de disparos. Te arrodillas ante cada bombardeo de los f15. Cuando termina estás quebrada, sientes los dientes como piedras molidas, eres un esqueleto, un cable eléctrico atraviesa tu espalda y no lo puedes controlar. Pero eso es solo lo corporal. Has venido aquí con un propósito. Pequeño, por cierto; ingenuo, por cierto. Sigue siendo difícil hablar de este proyecto sin que lo miren con desdén, como algo imposible e infantil. Yo quería ser libre. Quería sentir como si la historia no fuera un destino. Quería un poco de alivio al encierro de la Puerta de no Retorno. Eso es todo. Pero no, esto me había golpeado en el pecho y se me había salido todo el aire. Todo lo que podía hacer para aferrarme a mi mente era seguir el paso ordenado de los minutos y la idea de que el sol sale y es de día, se esconde y viene la noche. Pero por supuesto nada es lo mismo. Subes a un auto que te lleva a una base estadounidense en la isla. Te miras las manos y los pies y no los reconoces y esperas a ver qué más te van a hacer. Te ves a ti misma en otra base con otra noche que se aproxima, a la espera de que te lleve un avión. Pero tú no estás.

La fiebre que tuve la primera mañana de la crisis pareció durar años. Como ocurre cuando estás afiebrado, no siempre sabes dónde estás. Hasta que, nuevamente, sabes precisa y terriblemente dónde estás. La fiebre te vuelve agudamente sensible a la luz, la sombra, lo insustancial, la quimera. Sientes todo. Cosas que pasan a miles de kilómetros, cosas que pasarán en la distancia. Los ruidos te hacen doler los oídos.

Marlene y yo estamos sentadas en un café en Danforth. Han pasado quince años. Regresó y fue arrestada por los gringos. Luego fue a África a trabajar. Todo lo que sé lo aprendí de esta mujer. Necesito hacerle una pregunta. Es difícil preguntarle. Quizás la decepcione mi falta de fe. Pero finalmente se me ha ocurrido la pregunta y ya no me avergüenza decirla. No la he visto en mucho tiempo. Está enferma, su hombro izquierdo está ligeramente inmovilizado. Estamos tomando capuchino cuando le pregunto: «Marlene, tú, nosotras, ¿nos volvimos locas después? ¿Te costó seguir viviendo?».

«Sí», me dice.