«¿Puede haber una relación más honda con el lenguaje y la belleza que la que tuvo Tamara Kamenszain en su vida?», se pregunta la crítica Lorena Amaro en este texto sobre Chicas en tiempos suspendidos, última publicación de la poeta y ensayista argentina que partió el pasado 28 de julio, dejando su obra interrumpida.

Por Lorena Amaro

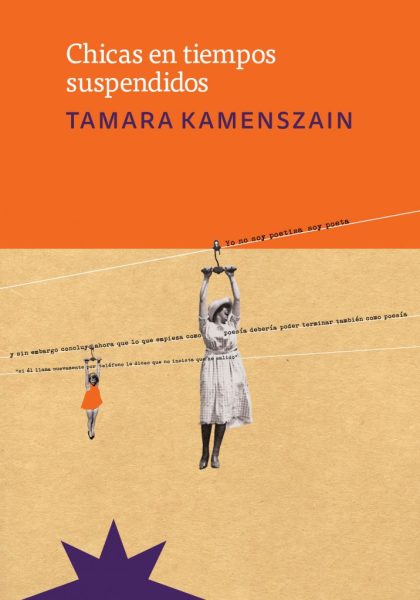

Construir una literatura tal vez sea transitar de modos muy diversos los mismos caminos. Haciendo figuras, de cabeza o dando volteretas en el aire, algunas palabras, algunas obsesiones y ritmos se repiten como un mantra, y en eso consiste la exploración. Chicas en tiempos suspendidos (Eterna Cadencia), de Tamara Kamenszain —el último libro que alcanzó a publicar antes de que un cáncer fulminante se la llevara en julio pasado— revela esta experiencia obsesiva. Si antes sus temas fueron la generación literaria —sus contemporáneos fueron Lamborghini, Perlongher, Libertella, Carrera, Fogwill, Aira—, la familia, las genealogías que trenzan el judaísmo y el cristianismo y también las tradiciones literarias, en este poemario/ensayo/breve relato de un encargo (excentricidad que la editorial cataloga de “novela”), aquí son “las chicas”, autoras del pasado y del presente, las que se encuentran en torno a la práctica poética, el biografismo, los estragos amorosos y la sombra de un sujeto institucional, poderoso y, en cierto punto, siniestro: el “vate”.

La obra de Tamara Kamenszain quedó interrumpida el 28 de julio de 2021: una escansión del verso de la vida que, como la poesía, se ve interrumpida “a golpe de cortes”, como decía ella en uno de sus últimos ensayos (Libros chiquitos, Ampersand, 2020) y también, quizás si con un presentimiento, en el verso 21 de Chicas…: “¿Y la enfermedad? / ¿Y la muerte? / De estos asuntos ya hablé en otros libros / y no me queda nada más para decir. / Porque en este caso no hay duda / de que lo que empezó como poesía / está terminando como una de esas novelas / donde ni el lamento tanguero / ni el lamento judío /ni el otro lamento con el que suelo tapizar / el diván de mi analista / alcanzan para que el ritmo / el rezo / el verso / la escansión / o como quieran llamar / a ese golpe que corta la prosa / en pedacitos / se interponga entre la realidad y lo que sí o sí /merece quedar suspendido / sin pronóstico / sin metáforas / pero sobre todo / sin miedo.

No es solo en estos versos: la muerte es el bloque de lo real (aquello que “es lo que hay y punto”) que marca todo Chicas…, escrito, como Kamenszain misma subraya, “entre marzo y diciembre de 2020”, bajo pandemia. Explica que es una escritura que surge de un encargo, el de escribir un capítulo para la Historia Feminista de la Literatura Argentina (HFLA, proyecto que ya cuenta con un primer volumen publicado), un texto sobre las poetas del siglo XXI. Ella decide: “Voy a escribir qué pasa con el amor / en lo que escriben esas chicas de hoy / me propuse entusiasmada”. La palabra amor, sin embargo, conecta esta poesía con la que escribieron, un siglo antes, las “poetisas” que, como Storni, lidiaron con un tiempo de “los vates” que las tildaron de chillonas, cuando “La palabra femicidio / no la teníamos / la palabra muso / no la teníamos / la palabra vata / no la queremos. / Pero la palabra poetisa sí / aunque nos avergonzaba”. ¿Cómo nombrarse? ¿Cómo construir esas autorías de mujeres?

No está demás, a estas alturas del siglo XXI y a pesar de que la excepcionalidad es una trampa, recordar que ella y Coral Bracho fueron las dos únicas mujeres presentes el famoso Medusario. Muestra de poesía latinoamericana (1996), que reunía obras de filiación barroca (o neobarrosa). En su caso, poemas de los libros Los no (1977), La casa grande (1986), Vida de living (1991) —título que Leticia Frenkel, su nuera, escoge para recordar, bellísimamente, lo que fue su vida compartida—, libros de trama y palabra herméticos que, con los años, irían cediendo paso a una estética más asequible y narrativa. Y cambiaron, también, otras percepciones. Así lo explica en el ensayo que publicó en la HFLA: “Para las que empezamos a publicar en los setenta, que nos llamaran ‘poetisas’ significaba una ofensa”. Explica que ella y sus contemporáneas se decantaban porque las llamaran como a “ellos”, por el apellido: “Rosenberg, Moreno, Bellesi, Gruss” (Chicas…). “Yo no soy poetisa soy poeta / me dije una y mil veces a mí misma”. ¿Pero y “ellas”? Esas otras llamadas Alfonsina, tan “chillonas” para vates como Borges o como Neruda, que prefería a las mujeres silenciosas. ¿Y las uruguayas?: “Juana, Idea, Circe, Amanda” (Chicas…). Kamenszain ejerce aquí su propia autocrítica, en que trastabillan las convicciones de juventud para reconocer el legado de esas escritoras: “porque las poetisas con nombre son / jóvenes viejas que si las leemos a nuevo / nos guiñarán el ojo más actual / para que la poesía de amor / renazca como renace”.

Cinco son las secciones de este poema-ensayo de impensada despedida: “Poetisas”, “Abuelas”, “Chicas”, “Antivates”, “Fin de la historia”. Se hace poco el libro para poder seguir sintiendo algunos de sus estribillos: “y sin embargo sin embargo” o “lo que empezó como poesía / tuvo que terminar como novela” (con variantes que se repiten obstinadas a lo largo del texto, esas “alarmas auditivas” de las que ella también escribió). ¿Puede la poesía terminar como poesía? ¿O siempre la poesía arrastra una novela, o en el caso de Tamara Kamenszain lo que ella misma llama “un novelón”? ¿Puede la poesía cobijar a la novela o es al revés? Kamenszain practica la poesía crítica incluso cuando escribe un aparente ensayo, El libro de Tamar (2018), donde también sabe descubrir (aunque no en versos, sino en prosa) los impensados vericuetos del amor y la palabra.

En Chicas… hay un protagonismo plural, casi coral: las poetisas modernistas, las abuelas como ella misma o las de Plaza de Mayo, en espera de sus nietos, aquellos poetas en que quiere ver la figura inversa del “vate”, los antivates, grupo en el que cuenta, por ejemplo, a un Enrique Lihn agonizante. Se repite la figura de la escritura por encargo, a la que ya le da una vuelta en Libros chiquitos, donde también convoca al pasado y especula que “parece haber siempre una cadena de libros que impulsan la escritura de otros (…) y parece ser que leer es así de dinámico cuando lo que provoca es un entramado de escrituras”. Por eso la suya es una poesía crítica, que se entreteje siempre en la palabra de otres. Así lo hace, por ejemplo, en uno de sus poemarios más bellos, El eco de mi madre, donde relee los textos de Olga Orozco, Diamela Eltit, Coral Bracho, Sylvia Molloy y otras que han escrito sobre “estas rehenes del Alzheimer”, las madres, las amigas, las otras que se han sumergido en la desmemoria: “No puedo narrar / ¿Qué pretérito me serviría / si mi madre ya no me teje más?”.

¿Puede haber una relación más honda con el lenguaje y la belleza que la que tuvo Tamara Kamenszain en su vida? Quizás le hubiese gustado que se hablara aquí de Barthes: “Barthes ya intuía eso que llamó / la nebulosa biográfica / volver a poner en la producción intelectual / un poco de afectividad, nos dijo mientras confesaba / ‘Terminé prefiriendo a veces leer la vida de ciertos / autores más que sus obras’” (Chicas…). Barthes pensó bastante una biografemática, esto es, la articulación de huellas autoriales, sensoriales, activadas a partir de la lectura. Un roce intenso entre la vida de escritores y lectores, un encuentro de dos subjetividades en que la vida se dispersa en puñados de palabras, “… lejos de los tiempos de la cronología / suspendida en una galaxia discontinua” (Chicas…), que es donde la propia Kamenszain dialoga con esos tiempos otros de las poetisas, sus amores, sus vidas, para luego, desde este no tiempo, que es su muerte inesperada, abrupta, seguir hablándonos. Tamara Kamenszain excede todos los encargos que se le hacen y nos envía, como lo hizo antes con ella su amigo Enrique Lihn (cuya última carta llegó, providencialmente, varios años después de la muerte del poeta), un saludo anacrónico (y, en su caso, sobre los anacronismos de las poetas, poetisas).

Tamara Kamenszain

Editorial Eterna Cadencia, 2021

88 páginas

Cuando hizo uso de la palabra en el marco solemne de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, Elisa realizó un ejercicio que no debemos olvidar, porque trajo una enseñanza para valorar los recursos enunciativos que facultan el pensar y decir en plural. Si bien tomó la palabra como mapuche al decir “yo-mujer indígena”, Elisa supo trasladarse de este “yo-representante de un pueblo originario” a un “nosotras-nosotros-nosotres” que abarcaba una diversidad hasta entonces no reunida de voces y expresiones. Elisa se trasladó de la primera persona del singular a una primera persona en plural hecha de una mixtura de identidades castigadas por el orden dominante: las de la explotación económica, del maltrato racial, de la opresión sexual, de la represión policial, de la segregación étnica, de la precarización social, de la violencia de género, del abandono de la niñez, del olvido de las regiones, etcétera. Elisa hizo comparecer lo mapuche como sinónimo histórico de despojo civilizatorio, pero junto con exhibir esta carga ancestral, lo mapuche irradió su poder como un “significante flotante” que le dio cabida a múltiples otras identidades rezagadas que se beneficiaron así de la cadena de asociaciones metafóricas tejida por el yo-nosotras-nosotros-nosotres.

Lo mapuche, en la voz de Elisa, hizo girar una constelación de imaginarios suficientemente amplia y diversa como para englobar a los distintos sujetos y a las distintas comunidades marcadas por el descarte, la omisión y la marginación. Sin renunciar al legado de su memoria oral ni a la materialidad de sus prácticas comunales, Elisa desencializó su identidad mapuche para que se entrecruzaran en ella distintas marcas fluctuantes de opresión racial, de precarización económica, de persecución política, de discriminación sexual, etcétera. Elisa reivindicó la categoría de lo mapuche no como un reducto identitario de exclusiva propiedad de quién lo encarna. Ocupó dicha categoría para formular una invitación —generosa, hospitalaria— a que otras identidades se reconocieran en ella en tanto identidades también “otras” que migraron así entre lo no-idéntico y lo parecido, entre lo diferencial y lo equivalente, entre lo equivalente y lo ambivalente. Lo “otro” se volvió política y poética en esta “otra forma de ser plural” —en sus propias palabras—, que supone pensar las identidades no en términos de propiedades-esencias que se autorepresentan excluyentemente a sí mismas, sino como redes variadas de identificación y pertenencia que, entrecortándose unas a otras, pueden formar conexiones inesperadas mediante la juntura de sus bordes.

***

Que Elisa presidiera la Convención ofició como un símbolo de reparación histórica que dignificó a lo mapuche. Así se entendió y se valoró públicamente. Pero, además, Elisa es una profesora de lenguas que sabe de interculturalidad y, por lo tanto, de “traducción”. Se suele hablar de la traducción en términos específicamente lingüísticos para designar el proceso que lleva las palabras a trasladarse de idioma para habilitar su comprensión de una cultura a otra. Pero la “traducción” se aplica a cualquier tipo de enunciado que se desplaza de estructura de referencia, intermediando realidades distintas y distantes. Evoco lo de la “traducción” para nombrar una de las habilidades desplegadas por Elisa en su desempeño como presidenta de la Convención: la de esforzarse en fabricar un vocabulario común entre grupos diferentes e incluso opuestos que, sin excluir el desacuerdo, ofrezca modos de procesar este desacuerdo argumentando y deliberando sobre la tensión entre lo particular y lo universal.

Bien sabemos que cualquier universalismo es desconfiable, porque en su manera de apropiarse de la lengua de lo abstracto-universal, de lo general-trascendente, lo universal tiende a ocultar las luchas hegemónicas mediante las cuales, en el interior de los sistemas de representación, lo dominante termina controlando el sentido. Desde ya, lo “universal” responde al dominio de representación de lo masculino-occidental por mucho que lo masculino-occidental busque invisibilizar las huellas de cómo impone su superioridad epistemológica a costa de reprimir o suprimir lo particular-subordinado (mujer, etnia). Sin embargo, no puede existir texto constitucional sin recurrir a una “traducción” que combine particularismos y universalismos, en la búsqueda conjunta de algún sistema de inteligibilidad compartida que le hable a todas-todos. Se trata, por un lado, de reafirmar las particularidades (étnicas, sexuales o culturales) de cada grupo e identidad que fueron ignoradas por la lengua jurídico-normativa del Estado. Y, por otro, de conectar lo particular con lo universal, evitando el encierro de cada diferencia en el bastión separatista de una sobre-afirmación de lo propio.

La “traducción”, basada en mecanismos de relevo y transferencia del sentido, impide que las palabras se sientan exclusivas depositarias de una verdad originaria. Es, por lo mismo, el único recurso capaz de evitar los sustancialismos y fundamentalismos de la identidad y de la comunidad. La traducción —cuyos mecanismos interculturales Elisa maneja mejor que nadie— sirve para ayudar a las identidades a deconstruirse unas a otras, a saberse parciales y contingentes, a no quedar atrapadas en la clausura de una representación finita y definitiva, invariable.

De ahí la importancia estratégica del concepto de “dialogismo” que Elisa emplea a menudo. Un concepto que, imagino, deriva de su formación de lingüista, ya que se le debe al teórico literario ruso Mijail Bajtin el haberlo formulado. Bajtin quiso criticar al monologismo cultural, entendido este como una forma de discurso regido por la lógica del Uno-de lo Uno, que es siempre una lógica de la centralidad y la totalidad: de la superioridad, del monopolio, de la jerarquía, del dominio, del canon, de la autoridad. Una lógica del Uno-de lo Uno que nosotras podemos caracterizar, obviamente, como masculina-patriarcal y también colonial, es una lógica que busca imponerse, verticalmente, por sobre la multiplicidad divergente de aquello que prolifera horizontalmente en los márgenes y las periferias.

El “dialogismo” incorpora como subtexto las diversas posturas de habla que emergen de una comunidad diferenciada y conflictiva, prestándose a la alternancia de posiciones y argumentos que se mueven de borde a borde. El “dialogismo” (referido a las prácticas significantes, al discurso social, a las formaciones culturales, a las políticas del discurso) nos habla de la identidad no como algo que refleja un conjunto sustancial de atributos dados, preexistentes a la representación que les da forma, sino como algo en proceso que renueva sus significados contextualmente. Hemos aprendido del psicoanálisis, de la lingüística, de las teorías del discurso, de la deconstrucción y del feminismo que las identidades (culturales, políticas, sociales) son construcciones abiertas, no terminadas: son construcciones que se van remodulando al oscilar entre la identidad y la diferencia como tensión productiva de sujetos no unificados, llenos de fisuras y recovecos, de brechas sin rellenar.

Para entrar en el juego de lo múltiple (de lo no Uno), los procesos de identidad y lenguaje deben ser porosos y flexibles, híbridos. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con el discurso de los líderes mapuche que defienden el conflicto armado, prevalece (al menos, para mí) el tono autoritario, patriarcal, de un discurso que se apropia de la representación para conducir intransigentemente las identidades hacia un desenlace prefigurado. Lo mapuche opera ahí como fundamento absoluto de una identidad cuyo destino histórico (revolucionario) se encontraría trazado de modo rectilíneo (de la resistencia al levantamiento; del levantamiento armado a la liberación nacional), sin intersecciones ni giros de por medio, sin oportunidades para que lo múltiple desvíe el curso de lo Uno que captura el discurso del amo (de la verdad, de la razón, del poder). Me parece que el tipo de discurso fundamentalista-radicalista, de una verdad iluminada sobre el desenlace de la lucha mapuche en su versión armada, no ofrece chance para que las identidades (mapuche y no mapuche) se beneficien de los efectos de frontera que bordean, en cada cultura, la identidad y la diferencia que se encuentran siempre en tránsito. Cuando Elisa defiende la plurinacionalidad (un término clave en la redefinición del Estado que establece la propuesta de nueva Constitución), lo hace evocando lo que ella llama “un punto intermedio” para que lo indígena dialogue con lo no indígena: un “punto intermedio” que señala una vía hacia la “autodeterminación”, para que determinados sujetos y territorios deliberen y consensuen su estatuto político no como algo pretrazado, sino como algo móvil y en construcción, abierto a las coyunturas que modifican los campos de fuerza, liberando puntos y líneas que pueden interrumpir o hacer bifurcar los diagramas del poder. El “dialogismo” que reivindica Elisa se opone al esquema maniqueo del enfrentamiento absoluto: ella no busca expulsar a la Otredad hacia un afuera donde no le quede otra que ser vivida como un bastión infranqueable según una lógica dual y separatista. El “dialogismo” del lenguaje y las identidades elude la representación binaria del antagonismo para forjar estrategias del entre-medio que son la condición de una política de la multiplicidad.

Elisa ha hablado de “arremetida femenina” como una fuerza orientada a “cambiar las reglas del juego” que dominan los escenarios del poder. Ella ha usado lo mapuche y lo femenino-feminista como formas resistentes (pero no por ello endurecidas) de plantear identidades dialógicas. Ha usado el lenguaje para invitar a formular identidades que se muestren sensibles a las expresiones de lo no homogéneo, de lo plural-contradictorio, de lo disímil, de lo ambivalente, de todo lo que se resiste al encuadramiento autoritario de verdades y fundamentos irreductibles que adscriben la lógica del Uno-de lo Uno. El feminismo, en tanto vector de una nueva subjetividad política y crítica, no podría sino estar del lado de la multiplicidad como una suma hecha de cruces y travesías. Cuando a Elisa le preguntaron recientemente por el destino del plebiscito sobre la nueva Constitución, ella dijo: “Sí, el pueblo va a acompañar, los territorios van a acompañar, los jóvenes van a acompañar, las mujeres van a acompañar, porque estamos incorporando los derechos de las mujeres, estamos incorporando los derechos de los jóvenes, estamos incorporando los derechos de las regiones. Y somos más”. Así lo había ya planteado la agrupación Mujeres por la vida en los ochenta, bajo la dictadura militar: “No más porque ‘somos más’”. En el caso de nuestra actualidad, de nuestro futuro próximo, tendríamos que insistir: “No +” (No + al bloqueo neoliberal de las transformaciones democratizadoras), porque “somos más”. Y “somos más” no sólo numéricamente, sino porque desplegamos, desde la articulación feminista, una potencia de multiplicidad expresiva que desborda cualquier contenido prefijado (incluso el que le quieren dar los partidos políticos al “Apruebo”), haciendo proliferar horizontalmente las diferencias.