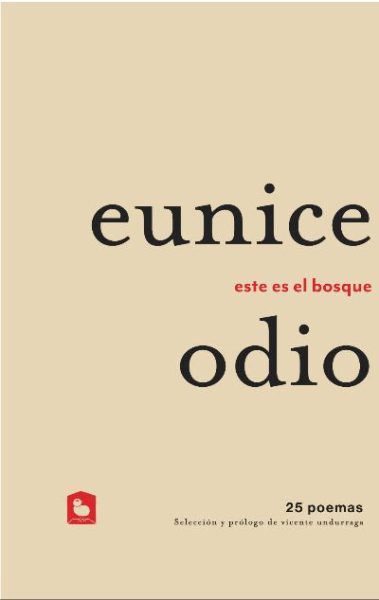

«Eunice Odio constituye uno de los grandes casos literarios centroamericanos. Inconforme y rebelde frente al relato nacional, expatriada y exiliada, asentada en México; magnífica cronista y con dotes especiales para el género epistolar; polémica e insumisa frente a los discursos establecidos y, sobre todo, una poeta con una obra estructurada y sólida», apunta Leonel Delgado sobre Este es el bosque: 25 poemas, antología de la poeta costarricense.

Por Leonel Delgado Aburto

Con sorpresa y alegría veo ahora publicada en Chile una antología de poemas de Eunice Odio (1919-1974). Se trata de un volumen impecable y cuidado que, sin duda, ofrece una perspectiva comprensiva de la poeta costarricense. Oculta como tantas otras poetas, y de diseminación secreta, pero firme, Odio constituye uno de los grandes casos literarios centroamericanos. Inconforme y rebelde frente al relato nacional, expatriada y exiliada, asentada en México; magnífica cronista y con dotes especiales para el género epistolar; polémica e insumisa frente a los discursos establecidos y, sobre todo, una poeta con una obra estructurada y sólida.

Para quien se acerca por vez primera al universo de Eunice Odio, resultará muy informativo y esencial el prólogo de Vicente Undurraga. Enmarca muy bien la voz de Odio entre la aparente indiferencia o falta de reconocimiento de la escritora, y los preceptos místicos de su literatura, ese encuentro con un vacío que es el de la ausencia de “unidad cósmica”. El prologuista menciona, entre las vivencias que conjuran ese vacío y se constituyen temas de su poesía, “las experiencias eróticas, las místicas y las amistosas”. Se podría agregar la de la conversación con los muertos. En efecto, la obra de Odio está llena de obituarios conversados. Max Jiménez, Satchmo o Rosamel del Valle, pero también sujetos anónimos, son convocados ya en el orbe trascendente de la muerte, como si la tarea de la poesía estuviese relacionada con el responso y el funeral.

En todo caso, la presencia del Otro es fundamental en la literatura de Odio, como se deja ver en sus cartas. Cuando yo realizaba la investigación para mi tesis de doctorado, tropecé por azar con estas cartas de la poeta a Juan Liscano (también mencionadas por Undurraga), en las que hay un permanente reflorecer de hortalizas y frutas, y constantes fenómenos luminosos, entre otros sucesos místicos. Como muchos otros lectores caí en el hechizo escritural de aquella correspondencia, su estratégica construcción de un imprevisto lector masculino despistado por los secretos que unían creación moderna y mística, y que también juntaban a una comunidad de mujeres que sí comprendían lo oculto.

Las cartas ocuparon, por supuesto, una parte crítica de mi estudio sobre escritura autobiográfica centroamericana, sin dejar de representar cierto problema político. En un corpus en que sobresalía la politización e ideologización literaria, resultaba contrastante el anticomunismo y antifeminismo declarados en las crónicas y artículos de Eunice Odio. Aun así, parte de mi hipótesis sobre ella es que, a pesar de sí misma, quizá, su escritura estaba también motivada por un gran gesto literario y político, común a su generación y su época, lo que, inspirado en De Certeau, llamé heterología, y que consiste en una apertura pasional hacia el Otro como fundamento escritural.

En ese sentido, esta antología ayuda a focalizar más detenidamente la calidad y, por decirlo de alguna manera, sistematicidad de la obra de Odio, así como algunas marcas de la época y de su propia posición como mujer intelectual y escritora. Como muchos otros casos centroamericanos (Cardoza y Aragón, Salomón de la Selva, Carlos Martínez Rivas), en Odio es evidente el predominio de lo que Rubén Darío llamaba “cerebración”. La poesía es proyecto y disciplina, antes que mera emotividad. Asimismo, los planos que diseña su trabajo entreveran la estética con la ética, y ofrecen el verdadero acabado final del sujeto, su personalidad y su fin: fe en la obra, antes que desgano vanguardista. Indiferencia, anonimato y solidaridad: la estatura mesiánica de la poeta vibra en este diseño de una manera estratégica.

Eunice Odio

Selección y prólogo de Vicente Undurraga

La Pollera, 2021

134 páginas

Si se advierte el predominio de nombres masculinos en la constelación de la poesía centroamericana, se debe comprender también que la posición de Odio no debió ser fácil en un ámbito en que prevalecían ciertos clichés masculinistas de culto a la belleza femenina, la que no pocas veces desemboca, paradójicamente, en abiertas posturas misóginas. La mujer que escribe es caso teratológico, dice el mismo Darío en El oro de Mallorca. En este sentido, es curioso el caso de la oda que le dedicó Carlos Martínez Rivas a Eunice Odio (en La insurrección solitaria, 1953), un poema de celebración y cerebración que canta la belleza de la poeta costarricense, en un límite en que la belleza se vuelve amenazante: el cuerpo de la mujer como revelación de lo real (en términos lacanianos) o de lo divino, y que termina por amenazar con la asfixia al escribiente masculino.

Por ello, se podría sugerir que la poesía de Odio confronta de manera desafiante la estructuración masculinista del campo cultural centroamericano. En ese gran poema que es “Si pudiera abrir mi gruesa flor”, al retomar la identidad flor-mujer, opera un desplazamiento que no parece complaciente con la naturalización de esas metáforas en las retóricas del cortejo o de la belleza, es decir, en el control discursivo dominante. El poema comienza diciendo: “Si pudiera abrir mi gruesa flor / para ver su geografía íntima, // su dulce orografía de gruesa flor” (67). Estamos ante lo que Diana Bellessi llamaría quizá el deseo de “reconocer una identidad otra, no aquella que estáticamente la sociedad reproduce”. Este deseo parece un eje esencial en el poema de Odio, no tanto como declaración incontestable, sino como tensión contradictoria en que la principal lucha parece ser la apropiación de los signos.

Varios de los poemas de la selección, incluido el recién citado, están fechados en 1946, un año milagroso para Eunice Odio, se podría decir; algunos de ellos escritos al parecer en Granada, Nicaragua. No tengo noticias de las condiciones en las que Odio visitó o vivió en Nicaragua, ni los vínculos que tuvo con el campo cultural granadino, aunque uno de sus poemas esté dedicado a José Coronel Urtecho. Es un tema, en todo caso, de pertinente investigación. Quizá Granada sea la ciudad evocada en “Mi ciudad, a 11 grados de latitud norte”. Una ciudad en que “Alguien, algo me espera”; “donde alguien me dio una cita / con renovado acento, / pero olvidó su nombre por mi nombre”. Una ciudad con “horario masculino”, que se ama de lejos, pero que “De cerca es otra cosa.” Una ciudad lírica y, sin duda, municipal, pero en la cual Odio encontraría, si acaso volviera, “los planetas, / los frutos”. Por supuesto, es erróneo apostarlo todo a una identificación realista o geográfica. El lugar de Eunice Odio es la distancia. Gran cronista de San José, de México o de Nueva York, se comprende que su localización es mucho más fluida de lo que su biografía, hasta cierto punto enigmática, podría mostrar.

Celebro, en fin, la publicación de esta antología que contribuirá a la secreta y segura pervivencia y diseminación de su obra. Odio, de hecho, parece tener fe en las posibilidades de reproducción desde lo estéril. Su “Poema Quinto: Esterilidad” trata de la flor arrancada (ya no la flor prodigiosa o abierta), vacila quizá en el miedo de la insolidaridad, pero encuentra el sentido del canto “como pájaro en proyecto por los árboles: / júbilo de vacío jubiloso”.