O’Higgins, desde un indigenismo criollo de tinte republicano, tenía una perspectiva asimilacionista: por una parte, glorificaba a los mapuche, y por otra, percibía en ellos una condición que requería “civilizarlos”. Un doble discurso que se proyecta hasta hoy en estatuas, calles, malls y pueblos que honran a los araucano-mapuche, mientras que en la realidad se les ha dado un tratamiento que no se condice con esos homenajes. Lo mismo ocurre con la creación de la Brigada de Operaciones Lautaro, que utilizando el nombre del toqui, dispara en la zona de Arauco a sus nietos, bisnietos y tataranietos.

Por Bernardo Subercaseaux

*

Somos los nietos de Lautaro tomando la micro/para servirle a los ricos

—David Añinir, Mapurbe, 2004

En 1883, en la contienda final de la mal llamada “pacificación de la Araucanía”, episodio que culminó décadas de despojo y empobrecimiento, uno de los cuerpos gubernamentales que participó fue el batallón Caupolicán, que había actuado en la Guerra del Pacífico. Se asiste así a una paradoja: un batallón cuyo nombre honra simbólicamente a un héroe mítico de los araucanos, se enfrenta y dispara contra mapuche reales. Esta contradicción, que en alguna medida se prolonga hasta el día de hoy, data desde la Independencia e implica, por una parte, una glorificación idealizada de los araucanos vía sus héroes emblemáticos, y, por otra, marginación, exclusión y maltrato. Los criollos independentistas —José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins y Ramón Freire, entre otros— se concebían herederos legítimos de los araucanos, cuyo coraje relatado en La Araucana operó como imaginario en campañas contra los realistas. Simbolizaban el nuevo mito patrio, y de allí que varios de los primeros nombres de esa época aludan a esta identificación, entre otros, el primer diario oficial del Estado Chileno, El Araucano.

O’Higgins, como jefe militar, ya en 1814, arengaba a sus soldados a pelear como lo habían hecho Lautaro, Galvarino y Caupolicán. En marzo de 1819, dictó un Decreto señalando que los araucanos debían ser considerados ciudadanos chilenos, con los mismos derechos que todos los nacidos en el país; ciudadanía simbólica que nunca fue real. Más bien se trataba de un intento por atraerlos a la causa republicana, causa que, como ha señalado la historiografía, les fue ajena.

Entre los patriotas, O’Higgins fue quién tuvo mayor conocimiento y familiaridad con el mundo araucano. Estudió en el Colegio de los Naturales de Chillán, construido por los jesuitas y regido por los franciscanos desde 1786. Allí convivió con los hijos de los caciques de la zona y aprendió los rudimentos del mapudungun. En una carta de 1837 a su secretario, recuerda que sus “primeros camaradas de juego fueron los araucanos”, y “la historia que primero conocí fue la de los héroes y sabios de ese pueblo inconquistable”. Enviado por su padre a estudiar a Londres cuando todavía como hijo natural se apellidaba Riquelme, O’Higgins se presentó en la casa de Francisco de Miranda identificándose como un heredero de Lautaro. El patriota venezolano, a quien rememora en sus cartas como “el Apóstol de la emancipación”, creó la Logia Lautaro, además de otra Logia con un nombre inolvidable: la Logia de los Caballeros Racionales.

Cuando O’Higgins fue forzado a abdicar y debió salir al exilio, un cacique le ofreció acogerlo: “cuando no tengas otro auxilio —le escribió—, cuenta con tus araucanos” (Jorge Pavez Ojeda: Cartas mapuche: Siglo XIX). A pesar de esta proximidad, O’Higgins, desde un indigenismo criollo de tinte republicano, tenía —como todos los patriotas— una perspectiva asimilacionista. Por una parte, los glorifica, y por otra, percibía en ellos una condición que requería “civilizarlos”. Un doble discurso que se proyecta hasta hoy día en estatuas calles, malls y pueblos que honran a los araucano-mapuche, mientras que en la realidad se les ha dado un tratamiento que no se condice con esos homenajes, pues el afán de “civilizarlos” no respondía (ni responde hoy) a las demandas de independencia y libertad, que son precisamente los valores que se les ensalzan.

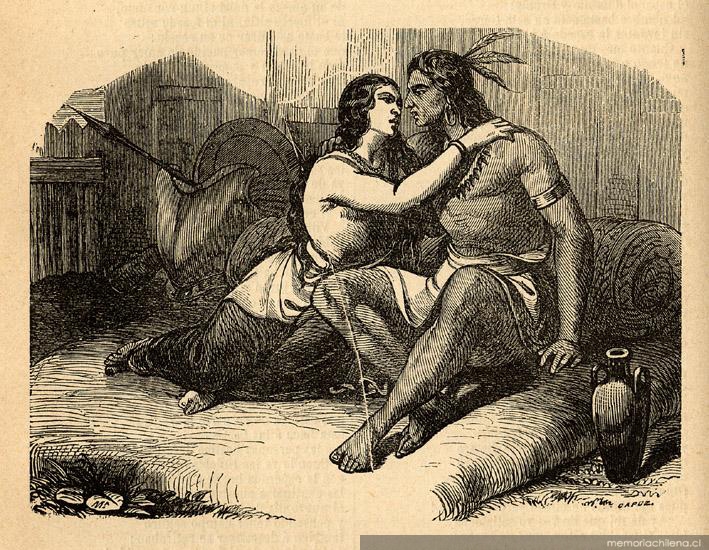

En la segunda mitad del siglo XIX, los liberales que patrocinaron la mal llamada —insisto— “Pacificación de la Araucanía, liderados por Vicuña Mackenna, deconstruyeron este doble discurso utilizando los peores calificativos sobre el “indio” para justificar el proceso en curso. “El indio —no el de Ercilla— si no el que ha venido (…) a mutilar con horrible infamia a nuestros nobles soldados no es sino un bruto (…) que adora los vicios en que vive sumergido (…) basta ya de novelas y poemas”, escribió Vicuña Mackenna (Discursos Parlamentarios, vol. II, 1939). Más tarde, a comienzos del siglo XX, retorna el discurso de glorificación idealizada, pero ahora en una matriz biologista y positivista. Se trata del libro Raza chilena (1904), del médico colchagüino Nicolás Palacios, un disparate seudocientífico que inventa una supuesta raza nacional; libro que tuvo, empero, una enorme influencia. ¿Pero qué entiende Palacios por raza chilena? Basándose en las teorías social darwinistas de Gustave Le Bon y Vacher de Lapoulage, a los que cita a menudo (pero que entiende a medias), sostiene que la raza chilena se conformó a través de varios siglos por la conjunción de dos razas de filiación patriarcal y de estirpe guerrera: los araucanos (mapuche) y los godos (conquistadores españoles de ascendencia germánica).

Las condiciones que hicieron posible —según Palacios— la formación de esta raza uniforme en términos sicológicos y físicos, obedecen a consideraciones de genética racial: ambas fueron razas con cualidades estables y fijas durante varias generaciones. La confluencia permitió la constitución de una raza histórica, no contaminada; una “raza de excepción” como es la chilena, escribe. La base étnica fundamental son los araucanos, a quienes Palacios caracteriza por su carácter guerrero e indómito. El fenotipo de esta “raza” es, para Palacios, el “roto” (héroe de la Guerra del Pacífico), al que describe como valiente, guerrero, sobrio, patriota, parco y con sicología varonil, identificándolo con un árbol nativo: el espino. Pletórico de nacionalismo, el libro fue escrito, como dice el propio autor (adelantándose a Zalo Reyes) “con una lagrima en la garganta”. No es casual que otro colchagüino ilustre, que hizo fortuna en el mundo bélico, haya patrocinado una edición moderna de la obra de Palacios y un monumento al autor en Santa Cruz: me refiero a Carlos Cardoen.

A pesar de lo farragosas y acientíficas de sus ideas (así las calificó un vasco insigne, Miguel de Unamuno); a pesar de que su teoría carece de un correlato real, la invención de una “raza chilena” se convirtió en una idea operante para historiadores como Francisco Antonio Encina, para la autoconciencia histórica del ejército de Chile y en medio de un clima médico favorable a la eugenesia. En Historia del Ejército de Chile, Tomo I (1980-82), volumen realizado por su Estado Mayor en convenio con historiadores de la Universidad de Chile (entonces intervenida), se dice que “la lucha que por espacio de casi tres centurias sostuvo España con nuestros indígenas, plasmó una raza nueva con las características de ambos pueblos”. Según el Estado Mayor, esa raza nueva es la base étnica del Ejército y de la nación. Respecto a la formación del pueblo chileno y de sus virtudes, se sostiene que “el orgullo nacional ha derivado del ancestro indígena”; también “todas las virtudes del soldado chileno (…). La obra de Don Alonso de Ercilla, La Araucana, ha sido fundamental en este aspecto, y sus estrofas han servido de oración a la patria para levantar el espíritu chileno en momentos difíciles”.

El 18 de septiembre de 1973, se publicó un decreto ley en el que se consignó como justificación del Golpe Militar la necesidad de restaurar la identidad histórico-cultural de la chilenidad. Aunque no se menciona el concepto de “raza”, la idea flota en el aire de esa declaración.

Honrando la memoria de Lautaro como estratega, actualmente el Ejército tiene una unidad de elite llamada Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. Se dice —no me consta— que la Oficina del Comandante en Jefe del Ejército está presidida no por un cuadro de O’Higgins, sino por uno de Lautaro pintado por Fray Pedro Subercaseaux. Es deseable que no se repita lo de 1883 y que no tengamos que asistir a la paradoja de una Brigada de Operaciones que en su nombre rinde homenaje al toqui, disparando en la zona de Arauco a los nietos, bisnietos y tataranietos de Lautaro.