La revuelta social y la pandemia se confabularon para introducir nuevas contradicciones en el sistema mediático y el campo periodístico. La ciudadanía está ávida de informarse e incluso de producir contenido, pero la credibilidad de los medios ha caído en picada. Los medios digitales experimentan una explosión de tráfico, mientras los empleos perdidos por el cierre y la jibarización de medios se cuentan por miles. En este análisis, Claudia Lagos disecciona el cuerpo vivo de un campo mediático golpeado, fragmentado y embarcado en un proceso de radical reorganización.

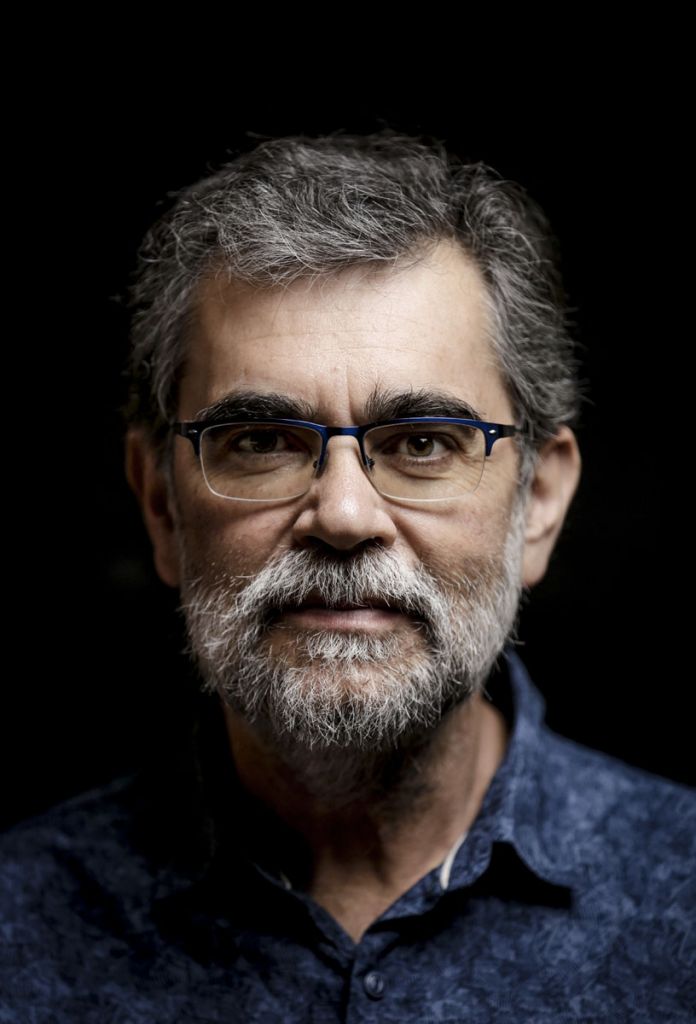

Por Claudia Lagos Lira

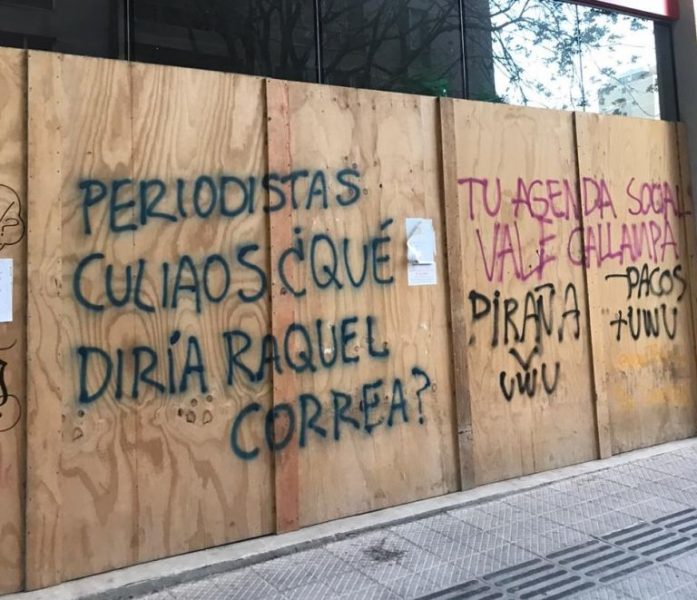

“Periodistas culiaos, ¿qué diría Raquel Correa?”.

Rayado en calle Fray Camilo Henríquez, 4 noviembre de 2019.

“El gobierno roba, la policía mata, la prensa miente”.

Cartel que sostiene una joven en manifestación registrada por Foro Ciudadano en su página de Facebook, 24 de octubre de 2019.

Frames: Ver/no ver y cómo ver

Nicole Kramm es fotógrafa y documentalista. El 31 de diciembre de 2019 se dirigía con otros colegas a pie al epicentro de las movilizaciones masivas en el centro de Santiago. Esa noche distintas organizaciones ofrecieron cenas solidarias de Año Nuevo en el lugar y se proponía entrevistar a la gente, grabar la celebración popular. En el camino, recuerda Kramm, se encontraron con un piquete de policías que dispararon. Recuerda sentir un dolor inenarrable y rogó: “Que no sea un ojo”. Sufrió daño macular en la retina de su ojo izquierdo, le dijeron los médicos. “La vista es mi herramienta de trabajo, lo que más cuidé durante las manifestaciones, tenía todas las medidas de protección para que no me pasara nada en la cara. Que vayas caminando con tu cámara, te disparen directo al rostro…”. Las primeras reacciones que Kramm describe son frustración y negación: “Esto no me está pasando. Recién me estoy formando y perdí la visión de un ojo. ¡Qué hago como directora de fotografía!”, denuncia en entrevistas en Canal 13, Al Jazeera en español y Vergara240.

Kramm es una de las 460 personas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra con algún tipo de trauma ocular mientras participaban de alguna movilización social o por haber estado muy cerca de éstas desde octubre de 2019: ceguera, trauma ocular, pérdida de visión en uno de los ojos. Solo se han presentado 163 querellas. A la fecha, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, especializada en este tipo de lesiones en el país, ha atendido 343 pacientes así, la mayoría dañados por kinetic impact projectiles (KIPs). Es el número más alto descrito en la literatura especializada, mayor incluso a los traumas oculares documentados durante la primera Intifada entre 1987 y 1993 (157 casos).

Ha pasado cerca de un año y medio desde la revuelta de octubre de 2019 cuando miles de chilenos ocuparon las calles a lo largo del país para protestar por las continuas alzas en los costos de vida, la desigualdad estructural, la incapacidad de las instituciones de responder a las demandas sociales y contra una élite ensimismada e insensible al malestar de la ciudadanía, distanciada de la política. El alza en el pasaje del Metro prendió la mecha de las manifestaciones callejeras en Santiago, primero, y en otras ciudades del país, después. Se registraron saqueos a locales comerciales, incendios intencionales a propiedad pública y privada, incluyendo estaciones del Metro que resultaron total o parcialmente destruidas. El gobierno decretó Estado de Emergencia, recurrió a la Ley de Seguridad Interior del Estado, dictó toque de queda y control militar en distintas ciudades por varios días y la brutalidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar los desórdenes ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch.

Atacar y/o cegar a quienes miran, a quienes son testigos, parece un patrón. En la cobertura del primer aniversario de las protestas masivas en octubre de 2020, Javier Castro fue detenido por la policía y conducido a la 25ª. Comisaría de Maipú mientras filmaba las manifestaciones en la zona poniente de la capital, debidamente identificado como miembro del medio digital La Voz de Maipú; y un extenso reporte de LaBot.cl documentó numerosas agresiones motivadas por registros fotográficos y audiovisuales: 85 casos (de un total de 1.288 querellas criminales analizadas) asociados a represalias por el acto de grabar con cámaras o celulares contra profesionales, aficionados y ciudadanos. Represalias como “método de castigo por lo que pudo ser interpretado por la policía como una provocación” y, también, como “un procedimiento para borrar evidencia que pudiera inculpar a funcionarios policiales involucrados en abusos”. Y esos son solo los que se transformaron en querellas. Ya en noviembre de 2019, tras su visita al país, la CIDH llamó la atención sobre los ataques selectivos a camarógrafos y periodistas por parte de las fuerzas de seguridad durante la cobertura de las protestas callejeras.

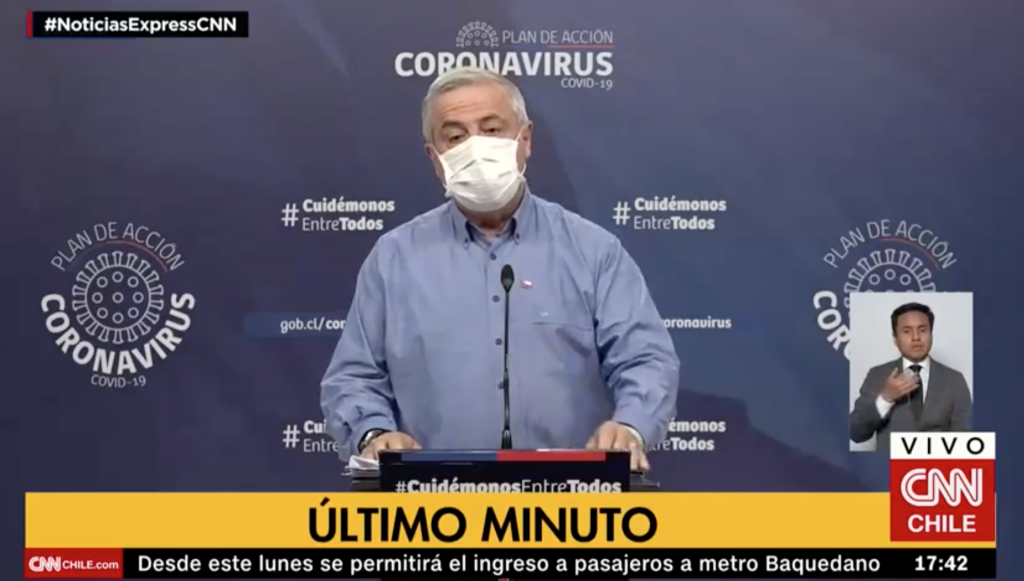

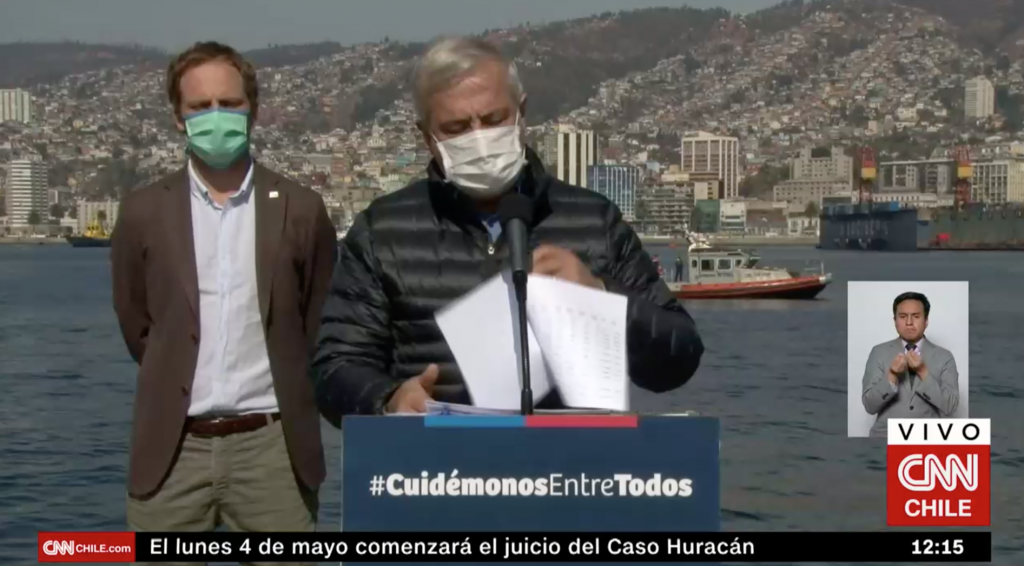

Al momento de editar este artículo, Chile lleva más de un año bajo estado de catástrofe y toque de queda debido al covid-19. Ambos estados de excepción constitucional restringen derechos, como los de reunión y circulación, y le asigna al gobierno obligaciones y prerrogativas sobre la entrega y difusión de información acerca de la pandemia. El ejercicio del periodismo se ha visto afectado por estas condiciones de excepción constitucional. Los trabajadores de empresas de distribución de diarios y periódicos y empleados de televisión, prensa, radio o medios digitales requieren un salvoconducto tramitado por los empleadores ante Carabineros de Chile. Quienes trabajan como freelancers han enfrentado mayores dificultades debido a ciertas restricciones para la circulación de reporteros no adscritos a medios domiciliados en Chile, y las asociaciones gremiales han debido respaldar la tramitación de sus credenciales de prensa. Varios han resultado detenidos u hostigados al cubrir las movilizaciones callejeras. El Gobierno, también, ha controlado la agenda informativa tanto por la vía del copamiento de ésta (vía cadenas nacionales de radio y televisión, conferencias de prensa y vocerías transmitidas a diario), así como por negociaciones con los controladores de los medios.

Junto a estas restricciones adoptadas con el argumento de controlar la circulación y contagio del virus, con el consiguiente impacto en el ejercicio de derechos fundamentales asociados al ejercicio de la libertad de expresión, opinión y del periodismo, ciudadanos, fotógrafos, documentalistas y reporteros que resultaron con su vista dañada, algunos mutilados, otros varios con lesiones en el resto de su cuerpo, de diversa gravedad, encarnan una metáfora polisémica. Un cuerpo social que abrió los ojos y que observó las llagas que había sufrido durante años de maltrato; una estructura política y económica que, a través del ejercicio de su monopolio de la fuerza, parchó esas visiones; una élite cultural, de la cual forman parte los medios de comunicación, que abrió/cerró ciertos focos y activaron ciertos tiempos de exposición para que algunas imágenes quedaran fijadas en la retina de ese cuerpo social. Un campo periodístico fragmentado, masivo y de nicho, de entretenimiento y fiscalizador, que va a pie pero también en autos lujosos, que vive entre la comunidad sobre la que reportea así como también se empina en la cordillera y que mira hacia el valle como la cámara que registra, desde la distancia, las concentraciones populares en la Plaza Italia renombrada Dignidad.

Periodismo (s)

En Chile, la confianza en los medios cayó 15 puntos en apenas un año, la caída más aguda en los 40 sistemas de medios donde el Reuters Institute encuestó a más de 80 mil consumidores de noticias. Menos de un tercio de los chilenos dijo confiar en los medios. Los periodistas, dice el reporte, son percibidos como parte de la élite nacional. Las marcas informativas más creíbles son Bío-Bío, CNN Chile y Cooperativa, pero todos apenas se empinan por sobre el 50% de confianza entre los encuestados. Las redes sociales más mencionadas para consumir noticias son Facebook, WhatsApp e Instagram. Solo poco más del 20% dice utilizar Twitter para noticias. Además, apenas un 9% de los chilenos dice pagar por noticias. Las fuentes políticas son las más recurrentes en las narraciones sobre la pandemia publicadas por los medios chilenos en sus plataformas digitales y cuentas oficiales de redes sociales y son más prominentes en comparación a otros países de la región, según concluyó un estudio encabezado por investigadores de las universidades Católica de Valparaíso y Austral de Chile.

Los segmentos juveniles, en general, manifiestan mayor desconfianza en los medios, la que cayó de un 60% en 2009 a un 7% en 2019, según la Encuesta Jóvenes y Participación de la UDP, en la que se consultó a mil personas de entre 18 y 29 años. Más de la mitad de los jóvenes encuestados dijeron informarse sobre las movilizaciones sociales registradas desde octubre de 2019 a través de WhatsApp, y más del 40% en interacciones cara a cara con personas cercanas. Los medios tradicionales, como la televisión, la radio o los diarios, concitaban muy poca confianza entre los jóvenes para informarse sobre las movilizaciones sociales.

A pesar de la mala evaluación de los medios, en particular de la televisión, se mantiene el interés por consumir, compartir e, incluso, producir contenido. Hay una avidez por comunicarse y, también, por buscar información que ilumine allí donde nos hemos sentido perdidos. El tráfico y consumo mediático durante la pandemia así lo demuestran: a fines de mayo de 2020, 24,8 puntos fue el máximo del total de encendido de televisores. Entre enero y marzo del mismo año, las cifras oscilaron entre los 16 y los 18 puntos de encendido. YouTube y WhatsApp aumentaron su consumo sobre el 70% de la población y son las plataformas más usadas en redes sociales, según Kantar. TikTok incrementó un 404% su uso durante la cuarentena en Chile y las llamadas a través de internet en el sistema VoIP se cuadruplicaron, según datos de Entel. Mientras, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el consumo de terabytes de video y el de gaming online se disparó en marzo-abril de 2020 en comparación al mismo período del año anterior. Las ventas de consolas, el tráfico de datos y las transacciones bancarias online aumentaron exponencialmente. Apps de videoconferencias, como Zoom, Teams, Skype, Hangouts y Google Meet explotaron.

A pesar de esta demanda por más contenido e información, ello no se ha traducido en que medios tradicionales capturen el interés de dichas audiencias; lo que, en un sistema exclusivamente comercial, se traduce en que la inversión publicitaria se ha volcado a lo digital (históricamente, la televisión capturó la mitad o más de la torta publicitaria). En 2020, en un contexto de inversión publicitaria plana en comparación a 2019, el soporte digital se convirtió en el principal, superando a la televisión y consolidando un crecimiento sostenido en captar publicidad. La desaparición de las revistas masivas también contribuyó a esta redistribución de la participación en la torta publicitaria según soportes. En 2018, el PIB nacional creció pero el de medios disminuyó: Facebook y Google estaban concentrando la publicidad digital.

Esta caída y redistribución de la inversión publicitaria en el sistema mediático chileno en general también ha golpeado duramente al empleo en el sector: una de las tres medidas más mencionadas por los medios afiliados a la ANP para afrontar la pandemia fue el despido de su planta de periodistas. Es más: en un período de tres años, algunos reportes indican que unos 2.500 profesionales entre periodistas, editores y camarógrafos, entre otros, fueron despedidos de medios de cobertura nacional y regional, en empresas de distintos tamaños y estabilidad y en todo tipo de soportes.

Sin embargo, el cierre de medios, la suspensión de ediciones impresas, la fusión de las salas de redacción, las reestructuraciones en las empresas de medios, los recortes presupuestarios y los despidos no son nuevos: se trata de estrategias corporativas que se han asentado durante más de diez años y que tanto la revuelta social de 2019 como la pandemia durante 2020 han acentuado. En consecuencia, vemos una reorganización radical del sistema mediático y del campo periodístico chilenos. En el marco de dicha reorganización, diversos proyectos han atraído e incrementado sus audiencias al calor de la revuelta social y la crisis nacional. Pareciera que hay ciudadanos dispuestos a pagar por noticias, apoyar sus medios locales y demandar más mejor periodismo.

Medios digitales

Entre junio y septiembre de 2020, La Voz de Maipú duplicó sus visitas. LVDM es un medio hiperlocal, nativo digital, creado en 2004 (con otro nombre) y desde 2019 se sostiene por el aporte de los socios de la comuna, una de las más populosas de la capital chilena. Desde la revuelta hasta ahora ha sido una montaña rusa y la explosión en seguidores, tráfico y reconocimiento ha colapsado sus servidores en numerosas ocasiones, según explica Nicole Sepúlveda, encargada de Vinculación con el Medio de La Voz de Maipú. Entre mayo y septiembre habían incrementado sus visitas mensuales de 30.000 a 100.000. “Pero en octubre de 2019 llegamos a 361.000 visitas”. Para fines de 2020, “superamos las 600.000 visitas al mes”. En octubre de 2019, La Voz… tenía 22.000 seguidores, los que se transformaron en 70.000 al cierre de este ensayo. Reportan un aumento de suscriptores y del monto de los aportes. “La revuelta fue la mecha que encendió las visitas, pero también nos permitió definirnos o consolidar la línea editorial”, dice Sepúlveda.

La Voz de Maipú no fue el único medio nativo digital que experimentara caídas de sus servidores debido a la explosión de visitas. El Mostrador, por ejemplo, es el diario electrónico que más tiempo lleva operando ininterrumpidamente en Chile y cumplió recientemente dos décadas. Según indica su editor, Héctor Cossio, al podcast Mediápolis, antes de la revuelta de octubre de 2019 el diario tenía tres mil visitas en línea por segundo. De eso, saltaron a “entre 7 mil y 8 mil visitas por segundo. Cada vez que llegábamos a ese número, se nos caía el diario” y comenzaron a funcionar por las redes sociales del diario.

Así como LVDM y El Mostrador, medios digitales consolidados y recientes, proyectos de fact-checking y medios comunitarios o locales experimentaron un relativo crecimiento de sus audiencias, conocimiento de sus marcas y, en algunos casos, aumentaron relativamente sus bases de apoyo financiero a consecuencia de su cobertura informativa de la revuelta social y la pandemia en Chile. El Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER, es un medio nativo digital creado en 2007 y su trabajo ha generado impacto en la agenda pública y ha sido premiado nacional e internacionalmente. Al igual que otros proyectos similares en el continente y en Chile, han navegado los desafíos de un modelo de negocios que no acaba de cuajar y que incluye donaciones de fundaciones internacionales y capitales semillas.

En sus intentos de diversificar sus fuentes de financiamiento, a mediados de 2019 reforzó su estrategia de captar socios que donen al Centro. De poco más de 100 socios cuando comenzaron la campaña, en febrero de 2020 ya tenían más de mil y, en octubre de 2020, 3.200 y sus aportes constituyen más de la mitad del financiamiento del Centro. Según Claudia Urquieta, editora de Comunidad +CIPER, el enfoque editorial del Centro en su cobertura a la revuelta social y luego a la pandemia ha tenido un impacto. Lo que reportean es más eficiente para atraer nuevos socios que cualquier campaña: “Cada vez que publicamos algo que remece, que nadie está cubriendo, llegan muchos socios”, dice Urquieta.

Por ejemplo, en medio de la revuelta, publicaron reportajes sobre manifestantes lesionados producto de la represión, el incremento de las atenciones de heridos graves en los hospitales y el incremento de las compras de armamento disuasivo. “Ahí —asegura Urquieta— hubo una explosión de nuevos socios”. Un enfoque editorial crítico y fiscalizador a las autoridades en el manejo de la pandemia durante 2020 también ha rendido frutos. Urquieta asegura que luego de publicar un reportaje denunciando que el gobierno chileno informaba a la Organización Mundial de la Salud un número de fallecidos por covid-19 distinto al que informaba públicamente, “en una semana recibimos 600 socios nuevos”.

Interferencia es otro medio nativo digital pero que lleva menos tiempo circulando en comparación con Ciper y El Mostrador. Ha desarrollado un modelo de negocios basado en paywall. Según Andrés Almeida, editor general y director de desarrollo, el medio ha crecido en circulación, seguidores y, en menor medida, en suscriptores debido a su cobertura de la revuelta social y la pandemia. Algunos golpes noticiosos contribuyeron a captar la atención de nuevas audiencias y posibles suscriptores, como la historia sobre la negativa de las Fuerzas Armadas al Gobierno de volver a las calles (“creo que es la más visitada en la historia de Interferencia”, asegura Almeida) y los seguimientos de la policía a dirigentes sociales, periodistas y fotógrafos. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, Almeida afirma que Interferencia duplicó sus suscriptores y, luego, han experimentado un nuevo boom a propósito de la pandemia, aunque no al ritmo post-revuelta.

El medio nativo digital La Pública es mucho más joven en comparación a los mencionados anteriormente (publicó su primer reportaje en agosto de 2020). Su estrategia de reporteo basada en un uso intensivo de la ley de acceso a la información pública ha rendido frutos en su cobertura a la revuelta social y a la pandemia en cuanto a aumentar su tráfico digital. En octubre de 2020, a un año del inicio de las movilizaciones, publicaron un reportaje que por primera vez mostraba las imágenes captadas por las cámaras GoPro de los policías. A los pocos días, una nota emitida por uno de los noticiarios centrales de la televisión abierta amplificó el impacto del material y contribuyó a que La Pública fuera más conocida. Según una de sus fundadoras, Catalina Gaete, “crecimos mucho en todas las redes”. En Instagram, dice, “el reportaje visual sobre las cámaras corporales y el trailer, sin promoción mediante, tuvo 20.000 reproducciones. Twitter creció explosivamente con la emisión del reportaje en Chilevisión. Partimos con 140 seguidores y llegamos hoy a más de 3 mil. Nos retuitearon twitteros influyentes y figuras públicas, y con eso también subimos”.

Marcela Yianatos Gómez, productora ejecutiva de la Asociación de Canales Regionales de Televisión (ARCATEL), que agrupa a 21 canales repartidos en todo Chile, reconoce que el impacto de la revuelta y la pandemia en sus asociados fue devastador, obligando a recortar costos y planilla. Sin embargo, advierten cierto crecimiento que se traduce en que once canales regionales están disponibles a través de la app de Movistar y algunos canales han incrementado sus audiencias, como ITV Patagonia de Punta Arenas, crecimiento que ocurrió a la par de la segunda ola de contagios en esa región. Y en redes sociales también registran más seguidores y más feedback de las audiencias locales.

Radio Juan Gómez Millas, en tanto, un medio multiplataforma de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, vio incrementado su tráfico y número de usuarios únicos que acceden a su página web. A septiembre de 2020, Radio JGM registraba casi tantos visitantes únicos como los que captó durante todo el 2019. Durante el mes que siguió al inicio de las movilizaciones sociales, registró un alza en el número de visitas con respecto a los meses anteriores. Desde el 18 de octubre, no sin dificultades dado el tamaño del medio y su función docente, dieron cobertura a la revuelta desde el corazón de ésta, trasladando su locutorio al centro de Santiago y dando micrófono a voces de distintos lugares del país.

Con varios altibajos y demostrando un campo en desarrollo, las iniciativas de fact-checking parecen haber experimentado una relativa explosión durante y después de la revuelta y durante la cobertura de la pandemia por el covid-19. Para diciembre de 2019, un reporte sobre el fenómeno en Chile registraba 17 centros o unidades de fact-checking con dependencia diversa (independientes, universitarias o de medios tradicionales). Sin embargo, para abril de 2020, solo siete continuaban activos pero para octubre de 2020, el académico de la Universidad Católica, Enrique Núñez-Mussa, registraba 19 centros o unidades fact-checking de sustentabilidad y regularidad variable. Algunos proyectos, incluso, cuentan con voluntarios y no con profesionales. En el caso de las iniciativas independientes, la escasez de financiamiento es aún un obstáculo crítico. Otras surgen en cursos de periodismo y se extinguen cuando finalizan. Aun así, la comunidad de verificadores mantiene sus esfuerzos por fortalecerse y a principios de 2021 fundaron la Asociación de Verificadores y Verificadoras de Chile.

Según Leon Willner, periodista alemán que dedicó su tesis de maestría a las experiencias de chequeos de datosen Chile, la revuelta de octubre de 2019 catalizó explosivamente la tendencia en nuestro país, un proceso que tomó varios años a nivel mundial, pero que su proyección y sustentabilidad es aún incierta. A eso, se suma el carácter de las iniciativas que, en general, se orientan a verificar contenidos que circulan y se viralizan en redes sociales en vez de confirmar si las afirmaciones de los personajes públicos son ciertas o no, que está en el corazón de esta práctica globalmente.

La revisión de las experiencias acá discutidas no es exhaustiva y representa apenas una fotografía del campo periodístico y mediático chileno que se encuentra en una reorganización radical. Sin embargo, ilustran la demanda de información de calidad o diversa o con la que las audiencias se sienten representadas. El aumento de tráfico en redes sociales y visitas a los sitios web de esta esfera digital alternativa no se traduce aún, macizamente, en incrementos sostenidos y sustantivos de socios, donaciones o inversiones a los medios acá presentados y habrá que ver si las tendencias registradas durante la revuelta y la pandemia se sostienen en el tiempo. “Las métricas aumentaron con lo del estallido y la pandemia, por la necesidad de información de la gente, pero eso no necesariamente significa que hayan crecido los medios. Ha sido bien complicado el financiamiento: el estallido y la pandemia produjeron una notoria baja en la publicidad comercial, la que no necesariamente pudo ser compensada por otras vías de financiamiento”, explica el director y fundador de El Mostrador, Federico Joannon. Para Felipe Heusser, de Súbela, entrevistado en Mediápolis, las estrategias colaborativas, los modelos de financiamiento y de relaciones con las audiencias están en exploración, incluyendo el rol del periodismo en estas interconexiones.

Mientras, las plataformas digitales de los medios tradicionales siguen siendo los más relevantes en el consumo de las audiencias locales: Biobiochile.cl, Emol.com, Lun.com y Latercera.com se encuentran entre los 50 top sites en Chile, según el reporte de Alexa. Sebastián Rivas, editor general de audiencias de Copesa, señala que “en marzo de 2020 se decidió liberar del muro de pago todos los temas vinculados a la cobertura del covid-19”. Era un riesgo, precisa, pues los temas relacionados al virus llegaron a copar entre el 80% y el 90% de lo publicado. Por el contrario, asegura Rivas, las suscripciones aumentaron y la invitación a suscribirse incluida en cada artículo sobre el virus se cuenta “entre los tres mayores derivadores de suscripción”. Andrés Benítez, gerente general de Copesa, en tanto, aseguró en una presentación en ICARE, que más del 70% de su tráfico es vía móvil. Por lo tanto, apuestan a repensar los géneros, las plataformas y la relación, en general, con las audiencias: “Cerca del 50% de nuestro tráfico —dice Benítez— llega de redes sociales, un 20% llega vía emails; newsletters. Uno usa distintos instrumentos para llegar a las distintas audiencias que buscan y se acomodan a distintas formas”. Radio Bío-Bío, en tanto, en el mismo panel de ICARE, reconoce un incremento en su tráfico post-revuelta, una caída por fatiga informativa en diciembre de 2019 y un repunte debido a la cobertura de la pandemia.

El carácter de esta esfera mediática es diverso y está en disputa. Juan Enrique Ortega, coordinador de la Radio JGM, tiene una trayectoria en las prácticas comunicacionales comunitarias, populares o alternativas. Advierte más tráfico, más visibilización y un incremento del número de medios alternativos en todo Chile pero, notablemente, asociados a estrategias comunicacionales de los movimientos sociales. “Se crean plataformas, aunque después no sobreviven”, dice. Algo similar ocurrió en 2011 a consecuencia de las masivas movilizaciones estudiantiles de ese año, afirma Ortega. Y agrega: “se mezclan discursividades políticas con lo comunicacional, hay redes, contrainformación”, aunque no necesariamente medios o periodismo. Habrá que ver cómo estos síntomas evolucionan, qué se consolida y qué resulta ser, más bien, efímero.