El periodista estadounidense, académico y excorresponsal en Chile durante la dictadura estuvo en Santiago en septiembre de este año para presentar el libro Chile en el corazón (Debate), una investigación sobre los secuestros y asesinatos de dos ciudadanos de Estados Unidos pocas semanas después del golpe militar.

Seguir leyendoEl imperio del Opus Dei en Chile: Obertura

Luego de la publicación original en 2003, y una primera reedición en 2016, la periodista María Olivia Mönckeberg presenta una nueva versión revisada del libro El imperio del Opus Dei en Chile, donde indaga en la sostenida influencia de la congregación religiosa en Chile.

Seguir leyendoPalabra de Estudiante. Comprender un mundo cambiante

«El periodismo es una profesión que se ha reinventado muchas veces (…) Pero el reto será siempre el mismo: intentar comprender y traducir la realidad de un mundo en constante metamorfosis», escribe Eduardo Molina, estudiante de Periodismo de la U. de Chile.

Seguir leyendoEl periodismo andariego de Alipio Vera

En los reportajes televisivos del periodista —uno de los fundadores de Informe Especial— se advertía una sensibilidad por la desigualdad y lo invisible a los ojos del debate público.

Seguir leyendoContra la espectacularización del desastre

Ante coberturas noticiosas de incendios y terremotos acusadas de sensacionalismo o de revictimización de las personas afectadas, […]

Seguir leyendo¿A quién le importa el periodismo cultural?

La pandemia acentuó el declive que hace más de una década vive la cultura en los medios con el cierre de revistas y secciones de diarios. La realidad en Chile es preocupante: cada vez existen menos proyectos digitales o impresos que sobrevivan, lo que a la larga afecta el ecosistema de la cultura. “Hoy no se están abordando las labores de difusión, de mediación cultural ni de formación de público”, advierte Alejandra Delgado, una de las periodistas, editoras y agentes culturales que dan cuenta de un panorama cada vez más hostil.

Por Denisse Espinoza y Evelyn Erlij

“Porteños ofrecen una nueva forma de pensar la cultura”, titulaba en 2013 El Mercurio de Valparaíso para anunciar el lanzamiento de La Juguera Magazine, revista cultural que debutó en la V Región con 7 mil ejemplares repartidos de forma gratuita en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El proyecto buscaba tanto descentralizar el acceso a la cultura, como profundizar en ella con artículos periodísticos y reflexivos. La revista alcanzó a circular tres años en papel, hasta que en 2016, sin poder adjudicarse un nuevo Fondart, el equipo decidió seguir solo en formato online. Tras nueve años de vida, que se cumplieron este 2022, su fundadora, la periodista Alejandra Delgado, reconoce lo difícil que ha sido mantener este espacio: “No podría decir que la pandemia nos afectó, porque nuestra condición siempre ha sido la de un medio autogestionado precario. Lamentablemente, hemos tenido que ir pidiendo colaboraciones de manera ad-honorem o con un pago simbólico, lo que por supuesto no es lo óptimo, porque además de precarizarnos nosotros, precarizamos a otros”, advierte.

El caso de La Juguera es un buen ejemplo del escenario complejo que viven los medios culturales escritos y autogestionados en el país, y desde hace una década, también la prensa tradicional, que ha reducido e incluso suprimido sus secciones culturales. Esto se explica, en parte, por las crisis económicas y los recortes presupuestarios causados por la caída dramática del consumo de medios escritos: según el último informe Digital News Report, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, en los últimos siete años el número de lectores de la prensa escrita en Chile se ha reducido a más de la mitad.

En un diálogo organizado por Palabra Pública en 2019 sobre periodismo cultural, la crítica literaria Patricia Espinosa advirtió esta situación: “Hay una pasividad de los lectores o destinatarios posibles del periodismo cultural. Aquí se realiza el crimen perfecto, porque por un lado los medios devastan la cultura, la sacan del espacio, y por otra parte están los destinatarios posibles guardando silencio. No hay un reclamo, no hay una manifestación del disenso ante esta ejecución del crimen”.

Una oferta en picada

En 2008, La Tercera cerró el suplemento “Cultura” —que alcanzó a vivir dos años—, y una década después, en 2018, el conglomerado Copesa también suprimió la revista Qué Pasa, que mantenía una importante sección cultural. Hoy, el diario solo se imprime los fines de semana y su sección de cultura, rebautizada como “Culto” —que funciona principalmente en formato digital— reemplazó las áreas de Cultura y Entretención del diario de papel, las que fueron eliminadas en 2020. La mayoría del personal de estos espacios culturales fue despedido.

A esto se suma la reducción de las páginas de “Artes y Letras”, el suplemento cultural de El Mercurio, mientras que La Segunda —que también pertenece al consorcio El Mercurio— sacó sus páginas culturales estables e hizo lo mismo con la revista Viernes, que alcanzó a vivir siete años, desde 2014. En 2019, en tanto, se editó el último número de Grado Cero, revista cultural que circulaba con El Ciudadano, y uno de los últimos medios en cerrar fue Caras, en 2019.

Hoy, el lugar que ocupa la cultura o el debate de ideas en la prensa es escaso, advirtió Nelly Richard en 2019: “Creo que es muy difícil entender procesos políticos complejos sin atender estos espacios de pensamiento crítico”, dijo la ensayista, quien estuvo detrás de la Revista de Crítica Cultural, que existió entre 1990 y 2008. De aquí que el periodismo cultural no esté solo limitado a cubrir disciplinas artísticas —literatura, cine, música, etcétera—, sino que sea más bien una forma de entender y abordar la realidad. En palabras del ensayista Chuck Klosterman: “El trabajo principal del periodismo cultural es llamar la atención sobre la forma en que ‘todo se encuentra completamente conectado’ y cómo ‘nada es nunca por sí solo’. Es decir, la función básica del periodismo cultural es buscar esas conexiones”. O, como dice el periodista argentino Jorge Fondebrider, el periodismo cultural sería un proveedor de “referencias, guías y formas de orientarse en un mundo que está lleno de libros y que necesita que haya mediadores para poder poner orden en toda esta cuestión”.

En papel, actualmente sobrevive un grupo reducido de revistas culturales en Chile, entre ellas, Santiago (de la Universidad Diego Portales, que también edita revista Dossier, de la Facultad de Comunicación y Letras), Palabra Pública (de la Universidad de Chile), La Panera (creada y financiada por la galerista Patricia Ready), Átomo (de la Fundación para el Progreso) y Punto y Coma (del Instituto de Estudios de la Sociedad).

La sostenibilidad del financiamiento es la gran piedra de tope de la prensa cultural, sobre todo en una época en que cuesta considerar un pago por lo que se consume en internet. Es por ello que resulta esencial la existencia de medios financiados por instituciones públicas como las universidades, opina Tomás Peters, sociólogo e investigador: “No es lo mismo contar con un medio editorial riguroso, complejo y con un respaldo institucional, que una plataforma editorial digital frágil, esporádica y dependiente de lógicas algorítmicas. No es lo mismo contar con un equipo profesional en condiciones laborales adecuadas, que un equipo rotativo, precarizado y sin una línea editorial fuerte. Tampoco es comparable un medio cultural que busca situar debates públicos de interés político-cultural, que uno que necesita de likes o retuits para sobrevivir. Considero que el rol de las instituciones públicas es mantener espacios editoriales críticos, sostenibles y con equipos de trabajo sólidos, que contribuyan a agregar complejidad discursiva en las sociedades”, afirma.

Santiago y Palabra Pública, ambas revistas universitarias, son dos de los escasos medios de comunicación en Chile que no dependen de la publicidad y, por lo mismo, ni su contenido ni su existencia están supeditados a los intereses del mercado. A pesar de lo complejo que es el escenario para las publicaciones en papel, en particular luego de la pandemia, ambas revistas no han dejado de llegar al público. Pero no son las únicas: a principios de 2021, el Instituto Profesional Arcos se aventuró con la revista Agua Derramada. Para su director, el filósofo Ignacio Aguirre, uno de los principales desafíos ha sido la complejidad de llegar a nuevas audiencias: “Lo más difícil es poder gatillar el interés del lector/a actual, retener su atención. Hay una cierta comodidad, comprensible quizás por la enorme cantidad de información que circula, de quedarse en titulares o en artefactos de rápida comprensión, entonces una revista con reportajes y entrevistas a fondo corre el riesgo de quedar en la indiferencia”, dice.

En esta misma línea, la editorial de la Universidad Católica del Maule rescatará Medio Rural, revista literaria fundada en 2015, dirigida por Cristián Rau y editada por José Tomás Labarthe, que dejó de publicarse en 2020 por falta de financiamiento. Con el apoyo de un fondo estatal y bajo el alero de la UCM, la revista volverá a circular, será semestral y tendrá más páginas. En paralelo, la revista argentina Anfibia, de la Universidad Nacional de San Martín —referente latinoamericano de periodismo narrativo—, prepara su aterrizaje en Chile este segundo semestre con la apertura de Anfibia CL.

Contra la precarización

En 2020, en plena pandemia, apareció La Palabra Quebrada, proyecto independiente de la V región que nació gracias a un Fondart, y que surgió como una reinvención de la desaparecida Grado Cero. Hoy, sin embargo, su subsistencia también pende de un hilo. “Nosotros nos financiamos a través de la concursabilidad estatal. Nos fue bien durante cinco años, pero este no. Tenemos recursos hasta el número 20. El futuro es complejo”, cuenta Cristóbal Gaete, editor de la revista.

Es un hecho que parte del declive de las revistas impresas tiene que ver con las nuevas lógicas de circulación que ha planteado internet, como explica Tomás Peters: “Lo que ha hecho la pandemia es acelerar dos procesos: por una parte, forzar el desplazamiento de la prensa cultural a plataformas virtuales alojadas en medios tradicionales y, por otro, la expansión de emergentes y, muchas veces, esporádicos esfuerzos por realizar medios alternativos en redes sociales. Da la impresión de que las páginas web de revistas culturales han dado paso a formatos más rápidos, directos y ‘de nicho’ vía Instagram, TikTok u otras redes. Es una forma novedosa, pero tiene el problema de la fluidez e instantaneidad, en contraposición a un formato permanente y de consulta histórica”, explica.

Muchos ven en este nuevo escenario de mayor virtualidad una oportunidad para replantear las estrategias de producción y circulación del contenido cultural. Es lo que plantea Ignacio Szmulewicz, historiador del arte y colaborador de la revista La Panera, que se regala en distintas librerías y espacios culturales: “Hoy no existe tanto el rol que jugaban antes los editores de revistas, los directores de medios, los críticos, los articulistas”, opina. “También ha desaparecido el rol articulador que tenían los medios, ahora son más bien pequeñas células con sus comunidades que pueden ser grandes o pequeñas y que generan un diálogo bastante atomizado”, agrega Szmulewicz.

Pero esta situación plantea otros problemas, como el hecho de que la mayoría de estos espacios no tienen financiamiento y, por lo mismo, no pagan a sus colaboradores. El resultado de esto es que no solo se fomenta la precarización del trabajo periodístico, sino que además se convierte a la escritura en prensa en un pasatiempo que pueden ejercer solo quienes se lo pueden permitir. O quienes son movidos, como dice la ensayista Remedios Zafra, por el entusiasmo, gran motor de la industria cultural actual, el que, sin embargo, no asegura a los trabajadores culturales ni dinero ni un buen vivir.

Hoy existen varios medios culturales en internet, como es el caso de la revista de cine laFuga, el portal POTQ, las revistas digitales Barbarie, Artishock, Culturizarte,Guión Bajo, Oropel y Origami; los sitios cinechile.cl o musicapopular.cl, entre otros. Sin embargo, una buena parte de estos espacios funcionan sin un financiamiento estable y en gran medida gracias a las ganas y voluntad de sus creadores y colaboradores.

Revista Hiedra, por ejemplo, sitio especializado en artes escénicas fundado en 2014, publicó en abril un texto en el que se advertía que de no mediar alguna política de financiamiento, el proyecto deberá cerrar: “Un medio de comunicación no puede funcionar con un presupuesto anual de seis millones de pesos. El único modo en que eso puede ocurrir es a condición de precarizar a sus trabajadores (…). Sencillamente da vergüenza lo que podríamos pagar luego de descontar los costos basales de operación: un sueldo mensual de 90 mil pesos, es decir, un cuarto del sueldo mínimo”, se leía. Por ahora, la revista no publicará textos y solo funcionará el podcast HiedraFM.

“Chile es un muy mal ejemplo de una sociedad que se hace llamar pluralista. Debería haber mayor cantidad de medios y formatos, más diversidad y con información de calidad. No se están abordando las labores de difusión ni de mediación cultural ni de formación de público”, opina Alejandra Delgado. Cristóbal Gaete, en tanto, es crítico de la manera en cómo funcionan hoy los medios de comunicación en un ecosistema cultural altamente permeado por las lógicas económicas. Pero, sobre todo, cree que hace falta una mayor descentralización. “Necesitamos medios que existan en todo Chile, no puede todo estar mediado por Santiago. En nuestras páginas mantenemos una relación equilibrada entre editoriales de Santiago y del resto de Chile”, comenta.

Un depósito de memoria

La crisis de la prensa cultural impresa trae aparejada la oportunidad de repensar el sentido de su existencia y la manera en que conecta con los lectores, lo que ha llevado a la exploración de nuevos formatos. La revista Arte Al Límite, fundada en 2001, se imprime mensualmente y se reparte a lo largo de Chile, pero complementa esa edición con material en el sitio web, donde cuentan con una galería virtual en la que incluso es posible comprar obras. Palabra Pública, en tanto, se ha convertido en un medio multiplataforma: a la revista impresa se suma un sitio web y un programa de radio y de televisión transmitido por Radio Uchile y por UChileTV.

La periodista Sofía Aldea trabaja hace un buen tiempo en la generación de estas nuevas lógicas en el área editorial de distintas revistas. Estuvo en los comienzos de Viernes, la revista de La Segunda, y luego, junto al fotógrafo Cristóbal Palma y el diseñador Rodrigo Bravo, fundaron la revista Mármol, publicación semestral centrada en las historias de personas y sus entornos creativos. “Lo complejo de participar en un medio cultural es encontrar una forma de narrar la época que sea interesante. Para eso, hay que pensar fuera de lo establecido y proponer formas creativas de generar temas que apunten a relacionarnos y a entregarles herramientas a las personas que nos leen”, sostiene la periodista. “La cultura abre nuestras cabezas, plantea nuevas miradas. Nos permite reflexionar, cambiar de opinión, enfrentarnos a nuevas ideas y cuestionarnos las cosas. Eso es clave para el desarrollo de las sociedades”.

Tomás Peters profundiza en este punto: “La prensa cultural contribuye a los procesos deliberativos de una sociedad. Esto significa dar cabida a voces críticas, así como también a aquellas que buscan pensar estética y simbólicamente un país”. Y agrega: “Las revistas de difusión cultural han servido históricamente como un depósito de memoria simbólica de una sociedad. En ellas la contingencia se entrelaza con discusiones de época: la oferta cultural de ese momento sirve como insumo para reflexionar sobre procesos sociales más amplios. Por ello, cuando los historiadores culturales quieren introducirse en un periodo del pasado, generalmente estudian las revistas culturales, porque en ellas se debaten los imaginarios de época”.

El incómodo silencio de quienes callan en una guerra

El pasado 5 de marzo, la agencia internacional de noticias Efe, único organismo informativo hispanohablante aún en Moscú, anunció la suspensión temporal de sus funciones en Rusia, en medio de una guerra cruzada por la desinformación. Aunque la agencia reculó en su decisión, la noticia causó sorpresa. La situación evidenció los riesgos que corren tanto periodistas como el derecho a la información en contextos bélicos. «Las guerras no solo empujan adelantos tecnológicos, sino también ponen a prueba la forma de comunicar; por lo tanto, de hacer periodismo, con los corresponsales y las agencias informativas, literalmente, en el frente», reflexionan Cristóbal Chávez y Claudia Lagos sobre los desafíos éticos y prácticos del periodismo en tiempos de guerra.

Por Cristóbal Chávez Bravo y Claudia Lagos Lira

“Desde el punto de vista ético, es muy válida esta afirmación: ‘Ningún reportaje, ni aunque fuera el mejor del mundo, vale tanto como la vida de un periodista’. Pero sólo en teoría. En la práctica, existen muchas profesiones de alto riesgo. El piloto de avión también se expone a morir, pero no por eso concebiríamos ahora un mundo sin el transporte aéreo. ‘No vale la pena arriesgar la vida’, es una opinión muy noble pero poco realista”.

—Ryzard Kapuscinski, “El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero”.

“Nunca, jamás, sentí que romper el silencio fuese tan importante”, afirma Mstyslav Chernov, camarógrafo y periodista de la agencia internacional estadounidense de noticias Associated Press (AP), quien junto al fotógrafo Evgeniy Maloletka fueron los últimos equipos de prensa en el bando ucraniano en evacuar Mariúpol, la ciudad sitiada por el Ejército de Rusia, y uno de los territorios más codiciados en este conflicto bélico. El lente de Maloletka capturó los macabros ataques a un hospital materno infantil en esta zona portuaria, material que los medios oficialistas rusos catalogaron como un montaje en Twitter y que le costó la censura, en esta red social, a un funcionario de Putin tras afirmar que el hospital bombardeado era la base de un supuesto batallón ucraniano neonazi. Sin embargo, una crónica de Chernov aportó más detalles de los crímenes de guerra que estaría perpetrando el país euroasiático. “La falta de información en medio de un bloqueo logra dos objetivos. El primero, generar un caos. La gente no sabe qué está pasando y cae presa del pánico. Al principio, no entendíamos por qué Mariúpol cayó tan rápido. Ahora sé que ello se debió a la falta de comunicaciones. El segundo objetivo es la impunidad. Al no haber información, no se ven fotos de edificios derrumbados ni de niños muertos y los rusos pueden hacer lo que les venga en gana. De no ser por nosotros, no se sabría nada. Es por ello que corrimos tantos riesgos, para que el mundo viese lo que vimos nosotros”, agrega.

Las guerras del siglo XX acorralaron las técnicas periodísticas decimonónicas, cuando los relatos cronológicos perjudicaban la cada vez más exigida premura periodística e iban en detrimento de la jerarquización de la información. Los conflictos bélicos demandaban a los corresponsales informar con celeridad los avances y progresos de las contiendas y, en los años de los telégrafos y los cables informativos, si la información se interrumpía, la pirámide invertida aseguraba, al medio que recibía el despacho, obtener la información más relevante. Las agencias informativas desarrollaron, perfeccionaron y consolidaron este método inductivo, es decir, de lo general a lo particular en una noticia. Y la agencia AP, la misma de Chernov y Maloletka, fue la primera en incorporar la técnica en sus primigenios manuales de estilos, lo que impulsó su expansión. Las guerras no solo empujan adelantos tecnológicos, sino también ponen a prueba la forma de comunicar; por lo tanto, de hacer periodismo, con los corresponsales y las agencias informativas, literalmente, en el frente.

En Chile, los años marciales de la dictadura de Pinochet también pusieron a prueba a los periodistas y, tal como en Ucrania, los corresponsales debieron torear los vaivenes de la censura. Los corresponsales de la agencia internacional de noticias española Efe recuperaban en basureros públicos y en estanques de agua de baños de restaurantes microfilms meticulosamente guardados por opositores al régimen que informaban sobre las protestas masivas contra la dictadura o sobre los detenidos por la policía secreta del régimen. Ser descubierto en ese acto podía costarle la vida al periodista, quien solo por informar ya era considerado un enemigo. También temieron en varias ocasiones que las pistas fueran una trampa de los mismos agentes de Pinochet y, en vez de una cinta, apareciera una bomba. Todos los cables informativos de las agencias internacionales eran revisados por los funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) y desde las lúgubres salas de esta división telefoneaban a los corresponsales y delegaciones residentes que la dictadura consideraba “comunista”, en una lista que encabezaba Efe. Con botas y fusil en mano, los corresponsales en Chile (sobre)vivieron arrestos arbitrarios, expulsiones, hostigamientos, censuras, ataques físicos y amedrentamientos, así como allanamientos y cierres de oficinas. Algunas de esas historias pueden revisarse en el libro editado por Orlando Milesi, quien fue corresponsal de ANSA; en el de Carlos Dorat y Mauricio Weibel y en los informes anuales del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que las documentó detalladamente en esos años de plomo.

La memoria periodística no debe olvidar el asesinato del camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, ejecutado en pleno centro de Santiago el 29 de junio de 1973 mientras filmaba el primer intento de golpe contra Allende, recordado como «tanquetazo». El corresponsal filmó su muerte, porque el lente de su cámara apuntaba directamente a su verdugo. La cinta sobrevivió a la censura y registró el asesinato a mansalva. Los corresponsales de las agencias internacionales suelen ser periodistas sagaces con reporteros gráficos o camarógrafos ubicuos que capturan el instante preciso y así, a veces, cambian el rumbo de las historias. En equipo, suelen eludir las censuras y desplegar diversos subterfugios para comunicarle al mundo lo que está ocurriendo durante un conflicto bélico o en medio de una crisis social. En ocasiones, son los únicos presentes en terreno y contribuyen a sostener el derecho a la información por sobre los discursos oficiales.

El 5 de marzo de 2022, y por primera vez en medio siglo de funcionamiento en Rusia, la agencia Efe anunció que suspendía temporalmente su actividad informativa en ese país “como consecuencia de la aprobación de una nueva ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar lo que las autoridades puedan considerar información falsa en relación con la guerra en Ucrania”. Hasta entonces, Efe era la única agencia noticiosa internacional en español reporteando desde Moscú. 11 días más tarde, la agencia hispanohablante más grande del mundo reculó y reanudó su actividad informativa en Rusia después de analizar el contenido y las consecuencias para el trabajo periodístico de la nueva ley rusa. La suspensión parcial de Efe en Rusia provocó un incómodo silencio en una agencia informativa que, por definición, callar no está entre sus opciones.

El premio Nacional de Periodismo chileno Abraham Santibáñez advirtió en un lúcido texto en 1974, apenas un año después del golpe de Estado, que no importa cuál sea el medio utilizado para ponerse en contacto con él, el ser humano seguirá necesitando la ayuda del profesional que lo sitúa en un contexto, que le explica las grandes corrientes ocultas en la avalancha noticiosa. A casi medio siglo, esa avalancha noticiosa es inconmensurable y oculta la veracidad de la información en infinitas formas entre las redes sociales digitales y aplicaciones de mensajería. Nunca se necesitó con más urgencia el contexto. Sea en el campo de batalla en Ucrania o en su frontera con Polonia; sea en los centros cívicos de Moscú o prestando atención a las comparecencias de las autoridades rusas. Y, en ambos casos, la muerte acecha al corresponsal. Pero la labor del corresponsal puede, también, contribuir a torcer el rumbo de los eventos, como la fotografía de la mujer embarazada en Mariúpol; la de Thi Kim Phuc, la niña quemada con napalm en Vietnam, foto de Nick Ut (también de AP) o el trabajo de la fotorreportera Dickey Chapelle, cuyo lente fijó en la memoria colectiva varias imágenes de Vietnam para National Geographic y, otra vez, para AP. El reportero chileno, Héctor Retamal, de AFP, entraba mientras todos salían de la ciudad china de Wuhan, ad portas de la pandemia y sin esas fotos hoy, también, sabríamos menos de esos primeros días virales. No obstante, entre los bailes de los soldados en el campo de batalla en Tik Tok y escrupulosos mensajes en Twitter sobre la guerra, usuarios en diferentes redes sociales digitales insisten en que la foto de la embarazada en Ucrania es un montaje. Parece que el contexto no es suficiente, pero replegarse y contribuir a zonas de silencio informativo tiene resultados similares a la ejecución de un fotoperiodista ejecutado mientras captura en imágenes a su verdugo.

Agencias y (des)orden mundial de la información

«Yo escribo, anoto la historia del momento, la historia en el transcurso del tiempo. Las voces vivas, las vidas. Antes de pasar a ser historia, todavía son el dolor de alguien, el grito, el sacrificio o el crimen«

—Svetlana Alexievich, «Los muchachos de zinc».

“Cuando uno está metido en medio de una guerra, la propia situación hace que se sienta tan compenetrado, tan emocionalmente ligado a sus compañeros de fatigas, que acaba por identificarse con el bando al cual ha acompañado desde el principio. Por eso toda crónica de guerra está condenada a contener ciertas dosis de subjetividad, fruto de la implicación personal del cronista. Lo que sí se debe tratar de evitar es el peligro de caer en la ceguera y el fanatismo”, señalaba Kapuscinski. La deontología de la profesión se empantana aún más durante la cobertura de conflictos bélicos. Las audiencias acusan que los enfoques son sesgados, europeístas y exiguos. Y, como desde los albores del periodismo, no existe una fórmula taxativa y definitiva para orientar la información, y menos en una guerra, más allá de informar sobre los avances de las tropas y las ciudades tomadas.

El curtido reportero chileno Santiago Pavlovic apunta, al igual que Kapuscinski, que la mirada de un enviado especial a un conflicto está cruzada por sus ideas, creencias y lo que considera ético y moral. En la búsqueda de esa veracidad los pilares suelen ser la protección a la vida y los derechos humanos y el mismo derecho a informar, como narrar sobre un hospital bombardeado y agotar todas las instancias para conseguir que el mundo lo sepa. Incluso, la imagen por sí sola no es suficiente con la contumaz masa de internautas. El contexto es perentorio y solo lo puede entregar, con la inmediatez que necesita un medio, el corresponsal en terreno, quien permanece en el anonimato, por sobre los rostros de una cadena televisiva o el cronista estrella de una revista, pero que rompen el primer cerco informativo. Como señaló Chernov, romper el silencio nunca fue tan importante como ahora.

La imagen mítica del corresponsal extranjero ha sido romantizada y reforzada por la literatura, académica biográfica o testimonial, y por los medios en general. El ya fallecido Walter Cronkite, hombre ancla de la cadena estadounidense CBS por casi dos décadas, decía que no hay nada más glamoroso en el campo periodístico que ser corresponsal de guerra. En el caso chileno, el material promocional histórico del programa de reportajes de TVN, Informe Especial, ha retratado a sus enviados especiales al centro de su propuesta informativa y de marketing. En 2003, por ejemplo, el equipo de Pavlovic, Rafael Cavada y el camarógrafo Alejandro Leal fue protagonista del material promocional debido a su cobertura en terreno en Irak como el único equipo periodístico chileno en la zona. Los afiches y videos promocionales del programa los retratan como héroes, encarnando un periodismo de alto riesgo y 24/7.

Sin embargo, las características de la producción noticiosa internacional están mucho más alejadas de los estereotipos del corresponsal tipo Hemingway y se concentran, más bien, en el carácter colectivo y las barreras obvias de reportear en países con otras costumbres, otros idiomas, otras redes de poder distintas a las que un periodista puede acceder en su contexto nacional.

Pero, sobre todo, la cobertura informativa internacional es un esfuerzo colectivo. Colleen Murrell, por ejemplo, ha demostrado el rol fundamental que los equipos y personal locales –fixers– tienen para la producción de información noticiosa internacional en términos editoriales y no solo prácticos (traductores o productores en terreno, por ejemplo). Hoy, solo un puñado de agencias a nivel global -la estadounidense AP, la británica Reuters y la francesa AFP- tienen los recursos financieros para mantener equipos con experiencia en todas las regiones del mundo con el objetivo de asegurar instalaciones y conexiones bien organizadas para informar o, bien, para enviar a sus equipos donde sea necesario. Estas agencias son capaces, también, de transmitir sus cables casi instantáneamente.

El valor de mantener una infraestructura y equipos profesionales de esta naturaleza se hace más evidente si atendemos a la creciente disminución de equipos enviados en coberturas internacionales por medios internacionales o regionales. Desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, el rol de los equipos periodísticos asignados permanentemente a una región o país se precarizó debido a los recortes presupuestarios de sus compañías (como fue el caso del cierre o reducción de las oficinas de medios estadounidenses en América Latina, por ejemplo). Se cerraron delegaciones completas, se concentraron en pocas oficinas repartidas a lo largo y ancho del mundo y se recortaron también las prestaciones ofrecidas a los corresponsales, como los costosos seguros de vida o de salud. Se apostó por personal freelance que debe asumir entonces los altos costos que implica ingresar o moverse en regiones o países muchas veces en conflicto. Se ha tendido, también, a descansar en la labor de corresponsales “paracaídistas”, como los enviados por los canales de televisión chilenos a Ucrania o a la frontera polaca. El ciclo noticioso 24/7, la competencia de los usuarios de redes sociales digitales que publican primero, los cambios tecnológicos que facilitan y abaratan los costos de producir contenidos y periodistas polifuncionales (content packagers o empaquetadores de contenidos) han contribuido a horadar la cobertura noticiosa internacional.

De allí la relevancia de las agencias noticiosas internacionales, oficinas y profesionales y soporte técnico en terreno, permanente, con lazos en las comunidades, con una comprensión más afinada y situada del contexto local que la de enviados especiales por pocos días y con redes con fixers y otros colaboradores más o menos permanentes. Como concluye un informe del Reuters Institute sobre el estatus de las corresponsalías, “las agencias de noticias son una de las principales fuentes de noticias en el mundo hoy” y operan como motores de la cobertura noticiosa internacional. Por lo tanto, dice Murrell, las decisiones de las agencias informativas internacionales -qué cubren, cómo, cuánto y desde dónde y con quiénes- impactan en la ecología mediática tanto de medios alternativos como tradicionales; locales y globales. Reportes recientes sobre el estado del periodismo en Siria -sí, el conflicto sigue ahí y es un hoyo negro para el trabajo informativo-, destacan el rol de los videos generados por usuarios, el reporteo en terreno muy restringido a ciertas regiones y acompañadas por voceros oficiales y el repliegue de equipos internacionales e, incluso, locales debido a los riesgos son fenómenos que han contribuido a que sea una zona de silencio informativo. Como dice Alexievich sobre su reporteo en Afganistán: «No quiero volver a escribir sobre la guerra… Y de pronto… Si es que se puede decir de pronto. Estamos en el séptimo año de guerra».

Comunicación de calidad en tiempos de pandemia

La libertad del actuar periodístico y de los medios de comunicación es extremadamente relevante en el contexto de la pandemia de covid-19, y la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y a un liderazgo político y mediático ético es evidente. Para las y los profesionales periodistas no solo se trata de un asunto de curatoría, verificación y chequeo de información, sino también de la posibilidad de ejercer libremente y de forma segura la tarea informativa.

Por Lionel Brossi y Ana María Castillo*

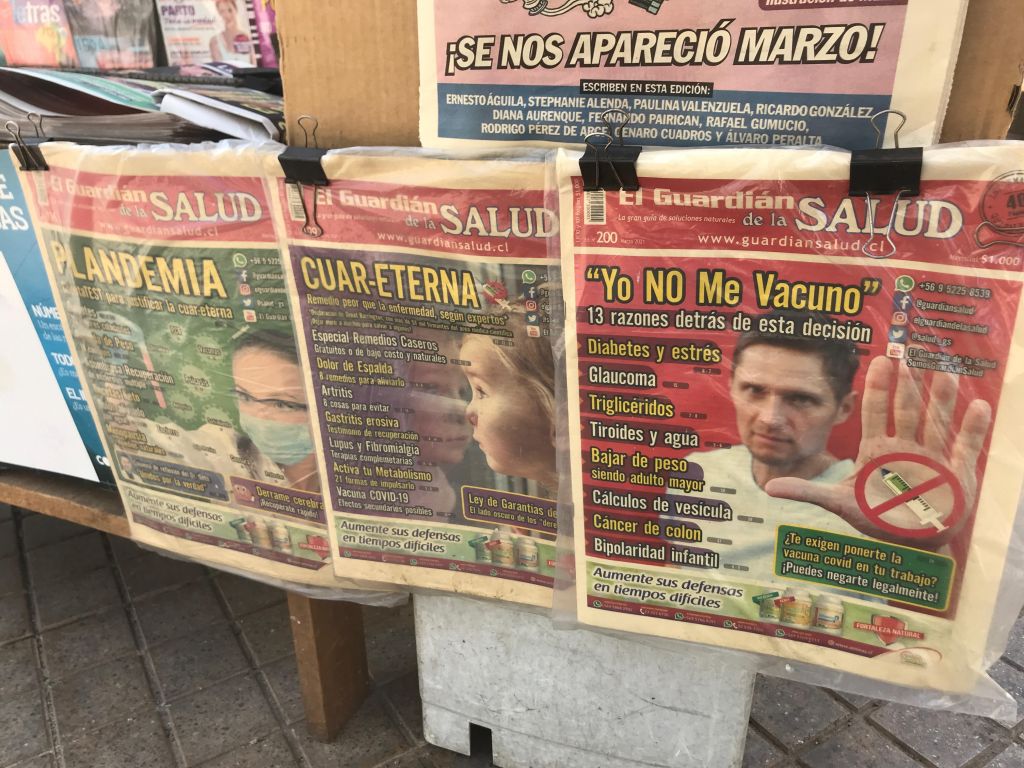

El año pasado, varias académicas y académicos de la Universidad de Chile publicaron el documento “Bases para una comunicación de calidad en tiempos de pandemia”, en el que se abordaron diversas temáticas relacionadas en torno a dos ejes. Por un lado, se desarrollaron orientaciones respecto a los criterios para una comunicación efectiva frente a una crisis sanitaria, económica y social, y por otro, se abordó la responsabilidad editorial en la cobertura de la pandemia. En este último apartado se menciona, entre otras advertencias, que con el aumento de la desinformación que circula en contexto de pandemia hay más propensión a tomar decisiones de riesgo o a dejar de cumplir con lo que las autoridades sanitarias recomiendan. En el documento se sostiene que lo anterior, sumado a una creciente desconfianza en las instituciones por parte de la población, al agotamiento físico y psicológico, y al agravamiento de los problemas económicos, termina por generar condiciones poco propicias o incluso contraproducentes para afrontar la pandemia.

En ese sentido, la labor ética de los medios, entendidos como líderes de opinión organizacionales, es crucial. La campaña de vacunación es un hito de esta nueva etapa de la pandemia en el país, que ha sido manejada con éxito en términos de velocidad y de adquisición y distribución de dosis en la población. Sin embargo, al estar acompañada de declaraciones que por momentos aluden a exitismos parciales por parte de un sector de la clase política y que son ampliamente difundidas por los medios, se ha creado una sensación de seguridad ficticia que tiene el potencial de promover el agravamiento de los contagios y muertes en el país, en un momento en que los índices siguen siendo mayores que en la llamada primera ola.

Es en este contexto que el acceso a información de calidad se constituye como un derecho vital. Por un lado, está la desinformación intencional propagada por los líderes de opinión, ya sea por falta de transparencia, por aprovechamiento político o intereses económicos, entre otros, y por otro, aquel tipo de desinformación que se genera a partir de sesgos cognitivos, que terminan por distorsionar los hechos con el potencial de causar enormes daños, especialmente al tratarse de temas relacionados con la salud pública.

Desde que el líder de la Organización Mundial de la Salud acuñó el término infodemia para referirse a los enormes volúmenes de desinformación que circulan más rápido que un virus, seguimos viendo muchos titulares y contenidos que desinforman, que espectacularizan la desgracia, que estigmatizan, que continúan utilizando un vocabulario de guerra y que, en definitiva, no cumplen o ignoran las bases mínimas para una comunicación de riesgo efectiva.

En una situación de crisis sanitaria y de desconfianza en los medios de comunicación, las redes sociales y los sistemas de mensajería han tomado una mayor relevancia en el contexto de confinamiento. Los medios tradicionales de comunicación se mantienen como una fuente relevante, pero se suma la influencia de las redes sociales y otros sistemas que pueblan y diversifican el ecosistema informativo. Es así como las piezas de información ya no solo provienen de fuentes periodísticas, sino también de los contactos y el entorno cotidiano de las personas. Esto genera una tensión entre la calidad de la información y la confiabilidad de la fuente. Un ejemplo es que existe una tendencia a confiar en quien envía la información —especialmente si proviene de círculos cercanos— y a no verificar la misma, aumentando el alcance del problema.

Libertad de expresión y de prensa

Satisfacer el mandato de la salud pública es un enorme desafío en momentos en los que el escepticismo o el cuestionamiento sobre las vacunas se mantiene vigente en parte de la población.

La libertad del actuar periodístico y de los medios de comunicación es extremadamente relevante en el contexto de la pandemia de covid-19, y la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y a un liderazgo político y mediático ético es evidente. Para las y los profesionales periodistas no solo se trata de un asunto de curatoría, verificación y chequeo de información, sino también de la posibilidad de ejercer libremente y de forma segura la tarea informativa.

Desde octubre de 2019 y actualmente en el contexto de pandemia, hemos visto en el país los inaceptables casos de ataques, amedrentamiento y espionaje a periodistas. El derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y el derecho a la comunicación deben ser protegidos en tanto son derechos fundamentales para la vida en sociedad, promoviendo la comunicación abierta y transparente por parte de las autoridades, los medios de comunicación independientes y la alfabetización mediática.

Redes sociales y sistemas de mensajería

Las redes sociales organizan la información de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, ya que constantemente monitorean nuestras acciones, preferencias, deseos y monetizan nuestra atención, personalizando los contenidos a los que accedemos. En este sentido, interactuamos con algoritmos cuya tarea es mantenernos constantemente conectados a las plataformas y, por ende, a contenidos publicitarios. Estos algoritmos alimentan y refuerzan los sesgos cognitivos y también tienen el poder de amplificar las posiciones extremas, alimentando así la circulación de desinformación, de teorías conspirativas y de contenidos contrarios a la promoción de la salud pública.

Comprometerse con el propósito de diseminar información de calidad requiere equilibrar la intersección entre el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información con la necesidad de evitar la propagación indiscriminada de desinformación o información de baja calidad. Para ello, deben existir medidas y acciones, tanto por parte de las empresas de redes sociales como emanadas de mecanismos regulatorios, que contribuyan a reducir considerablemente la circulación de la desinformación y la incitación al odio. Deben promoverse la diseminación y acceso a información de calidad (verificada, transparente, independiente y plural), así como estrategias comunicacionales y educativas para que la ciudadanía adquiera las herramientas críticas, analíticas y de manejo de información adecuadas, especialmente en relación a los entornos digitales como redes sociales y sistemas de mensajería.

Responsabilidad comunicativa

Decíamos en los párrafos iniciales que desde el comienzo de la pandemia por covid-19 la desinformación ha impactado áreas enormemente relevantes para la toma de decisiones relacionadas a la salud de las personas. El mal tratamiento de las fuentes de información y la propagación de información falsa o no verificada, provoca la implementación de medidas y toma de decisiones erradas o inefectivas para enfrentar a la pandemia y promover la salud pública. En ocasiones, este tipo de información de mala calidad se puede considerar como válida por gran parte de la población cuando es discutida y recomendada públicamente por autoridades y líderes de opinión pública que niegan el alcance de la pandemia y que, en definitiva, ponen en riesgo a la población. Lo mismo ocurre en el caso de la desinformación sobre la vacunación. Cuando a través de los medios de comunicación y plataformas digitales no se promueve información clara y de calidad sobre la vacunación, se da espacio para versiones alternativas que pueden confundir y obstaculizar la salud pública, pese a lograr cifras alentadoras de alcance y despliegue de recursos.

Asimismo, deben establecerse los mecanismos de protección en relación al uso de información sensible de las personas, que de hacerse pública pueda afectar sus derechos u oportunidades. El incremento de sistemas de rastreo y vigilancia pueden constituirse en una amenaza a la privacidad de las personas y al derecho de protección de datos personales.

En el contexto de los grandes desafíos económicos que viven los medios de comunicación en el país, se han adoptado nuevos modelos de negocio, por ejemplo, de acceso a contenidos mediante pago por suscripción. En ese sentido, es importante velar por que aquella información que sea relevante para la salud pública, como en el caso de la pandemia de covid-19, sea de acceso gratuito y abierto.

Por el momento, y dadas las experiencias que se han vivido en el país desde que comenzó la pandemia, una de las principales prioridades para enfrentarla debe ser determinar qué implica una respuesta eficaz a la misma y en qué ámbitos. Atención sanitaria universal, mayores esfuerzos para enfrentar las persistentes desigualdades estructurales, transparencia en las políticas públicas y toma de decisiones, colaboración multisectorial, una comunicación de riesgo efectiva y con foco en la ciudadanía, son algunos de los desafíos que deben abordarse en el contexto actual y con miras a futuro. Asimismo, urge fomentar una distribución de recursos equitativa, incentivar las inversiones para reforzar la resiliencia de los servicios de salud y atender a los diversos contextos situados, con perspectiva de género y de derechos humanos.

La comunicación de calidad, entendida como un bien público, cumple un rol central y de suma relevancia para enfrentar nuestra situación actual de pandemia, para abordar de forma efectiva la campaña de vacunación y lograr promover un compromiso de responsabilidad colectiva con los desafíos por venir.

* Directores del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), Universidad de Chile.

Telefonazos, espionajes y libertad de expresión: El otro estallido

Por Faride Zerán

1.

¿Cómo salgo de aquí?, pensé, mientras observaba las puertas del gran salón ubicado en el segundo piso de un palacio de gobierno recién remodelado tal vez para que los nuevos aires democráticos pudieran circular libremente luego de la larga noche dictatorial.

Eran los inicios de los años 90, y el ministro a cargo de las comunicaciones, enfurecido ante la pregunta de si estaba comprando medios que habían sobrevivido a la dictadura para luego cerrarlos porque ese periodismo molestaba a la incipiente democracia, se paró abruptamente dando por concluida una entrevista que aún no llegaba a su fin.

Recuerdo la figura baja, más bien obesa del ministro, escabulléndose por una de las tantas puertas de ese salón del Palacio de La Moneda, y me veo buscando la salida, así como el título que tendría la acontecida entrevista en la que el vocero repetía como mantra que la libertad de expresión era la madre de todas las libertades. Una madre esquiva y ausente con el periodismo que había resistido a la dictadura, pero protectora y complaciente con los grandes medios que configuraban el poderoso duopolio de la prensa de nuestro país.

Al igual que hoy con la presión de La Moneda hacia La Red, el telefonazo que siguió al episodio —contrariando los resultados habituales— no surtió el efecto que pretendía, y el título de la entrevista que daba cuenta de la pataleta del personero público fue elocuente: “El ministro y la madre de todas las libertades”.

Eran los años en que paulatinamente fueron cerrando los medios que escribieron las páginas más valientes del periodismo chileno, en contrapunto con el florecimiento de aquellos que, en alianza con los aparatos de seguridad, habían sido cómplices de los montajes más brutales de la dictadura militar.

Vivíamos los tiempos en que el eufemismo, las verdades a medias, la censura y las autocensuras desterraban palabras como dictadura o golpe de estado para denominarlas “régimen militar” o “pronunciamiento militar”.

Porque los 90 en Chile se iniciaban con un periodista exiliado, Francisco Martorell, autor del libro Impunidad diplomática (1993), y culminaban con una periodista asilada en Estados Unidos, Alejandra Matus, autora de El libro negro de la justicia chilena (1999).

Entre medio, la censura cinematográfica, las leyes de desacato —como el artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, que sancionaba con cárcel la necesaria fiscalización que debía tener el periodismo sobre todos los poderes y sus autoridades— y la ausencia de voluntad política de quienes encabezaban la transición bajo la premisa de que el mercado lo regulaba todo, incluido el derecho a la información.

2.

Cuando analizamos el escenario actual en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la pregunta que surge es por qué Chile a lo largo de estas décadas siguió siendo uno de los países que aparecían en los informes internacionales con escandalosos índices de concentración de los medios y un consiguiente déficit de pluralismo y diversidad.

Quizás una respuesta apuntaba a las características de la transición, que si bien abría importantes compuertas democráticas luego de 17 años de dictadura, en materia de medios requería de aliados afines a la lógica de mantener ciertos enclaves autoritarios y un modelo económico que, por su agresividad y naturaleza, trasuntaba el campo de la economía para instalarse como un depredador de la propia democracia.

Porque la privatización a ultranza, que no solo afectó a empresas públicas, recursos naturales y servicios básicos (hasta el agua), sino también a derechos como salud, educación o pensiones —por citar las demandas de un estallido social que a estas alturas amenaza con repetirse—, sin duda requería de una narrativa homogénea y acrítica que un periodismo independiente y fiscalizador no les garantizaba.

Pero Chile cambió, y ese cambio no es ajeno al periodismo.

Hoy se han documentado más de 300 ataques a la prensa entre agresiones y detenciones a reporteros y medios independientes efectuados desde octubre de 2019; han sido ampliamente denunciados los seguimientos y espionajes por parte de Carabineros y Ejército a periodistas de investigación; las declaraciones públicas de las tres ramas de las FFAA pronunciándose sobre una rutina humorística emitida en La Red en un acto deliberativo y respaldado por el Ministro de Defensa, siguen causando escándalo; las presiones y telefonazos desde la Presidencia de la República a los dueños de dicho canal han sido condenadas por un sector amplio de la opinión pública; etcétera.

Claramente, para una parte importante del periodismo, las prácticas y rutinas profesionales propias de los años 90 quedaron atrás, y al igual que octubre de 2019, el ejercicio del periodismo en distintas escalas ha protagonizado su propio estallido, enfrentándose a las élites, fiscalizándolas sin condescendencia y ejerciendo el derecho a la información, incluso a través de Twitter y otras redes sociales.

Sin embargo, no estamos ante un proceso fácil. Si atendemos a las palabras de la filósofa estadounidense Wendy Brown, expresadas en estas mismas páginas, “el neoliberalismo ha separado la libertad de la democracia para convertirla en antidemocrática, para hacerla compatible con el autoritarismo, y eso es lo que vemos hoy en la derecha”. De allí que no sea casual que estemos transitando un momento político marcado por una regresión autoritaria como respuesta gubernamental a la peor crisis institucional desde el retorno a la democracia, con un claro retroceso en los ámbitos de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Retroceso que hoy ese periodismo que protagonizó su propio estallido resiste con la convicción de quienes también recuperaron el sentido del concepto dignidad para el mejor oficio del mundo, como alguna vez lo describió García Márquez.

El poder contra los periodistas: un cortocircuito en la máquina de la democracia

Destempladas declaraciones contra periodistas desde los pináculos del poder. Telefonazos presidenciales a medios de comunicación que osan hacer su trabajo. Acoso a periodistas en las calles y las redes sociales. Las relaciones entre poder y periodismo están al rojo vivo en Chile, pero también en el mundo. Aquí, periodistas que ejercen y piensan su profesión analizan lo que consideran un revoltijo de autoridades desesperadas por la pérdida de control, un campo mediático quebrado y periodistas en busca del norte perdido.

Seguir leyendo