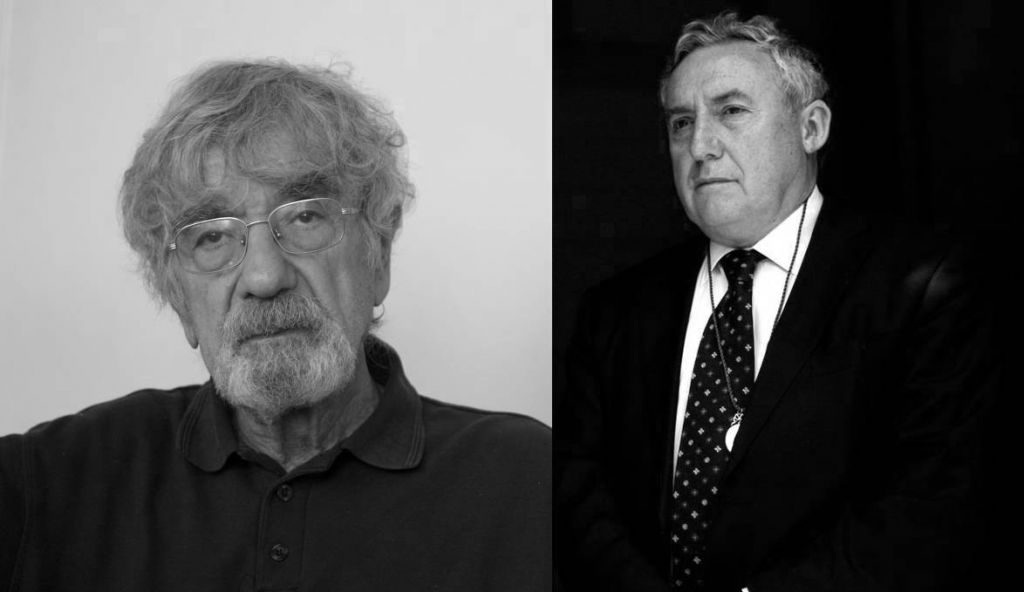

En 1969, los artistas Luis Camnitzer y Liliana Porter, referentes del conceptualismo latinoamericano, expusieron por primera vez en Chile invitados por Nemesio Antúnez. Medio siglo más tarde, la muestra vuelve a montarse en el Museo Nacional de Bellas Artes, una buena razón para hablar con el artista uruguayo, uno de los pensadores más agudos del arte contemporáneo.

Por Gabriel Godoi | Foto principal: La Escuela/laescuela.art

Los años 60 fueron una década de conflictos: las movilizaciones estudiantiles del mayo francés, la contracultura hippie en Estados Unidos o las luchas por los derechos civiles marcaban una segunda mitad del siglo XX cargada de revueltas contra los valores establecidos. En las artes visuales, las posvanguardias revolucionaban los límites disciplinarios con performances, esculturas minimalistas y obras conceptuales. Fue en este contexto que el artista uruguayo Luis Camnitzer (Lübeck, 1937) llegó a Nueva York, en 1961, gracias a una beca Guggenheim y tras estudiar Bellas Artes en su país. Ahí se integró en la escena de artistas latinoamericanos y conformó, junto a la argentina Liliana Porter y el venezolano José Guillermo Castillo, el New York Graphic Workshop (NYGW), un colectivo que tenía como objetivo desafiar las tradiciones conservadoras de la gráfica. Su trabajo es considerado hoy un emblema del conceptualismo latinoamericano.

En su calidad de agregado cultural para las Naciones Unidas, Nemesio Antúnez también recorría por aquellos años las calles de Nueva York, y al adentrarse en los círculos de artistas latinoamericanos, se hizo amigo de los integrantes del NYGW. Poco después, convertido en el director del Museo de Bellas Artes de Santiago, el creador del histórico Taller 99 de grabado, los invitó a realizar una exposición vanguardista en un Chile donde Juan Pablo Langlois, con Cuerpo blandos (1969), recién asomaba el advenimiento del arte contemporáneo. En la exhibición, obras como Wrinkle (1968), de Liliana Porter, invitaban al espectador a arrugar una hoja y arrojarla contra la pared; sombras pintadas en los muros se confundían con los visitantes en Sombras (1969), y la violencia política llenaba una sala con la histórica obra Masacre de Puerto Montt (1969), de Camnitzer, basada en el asesinato de campesinos perpetrada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1969 en el sur de Chile. Las innovaciones estéticas del conceptualismo, sin embargo, no fueron bien recibidas en la época.

—Los periódicos de derecha tendieron a ignorar [la exposición] por su ideología izquierdista; y los periódicos de izquierda pensaban que no era arte, que si no había sangre no era arte político —recuerda hoy el artista desde Nueva York.

Medio siglo más tarde, la exposición Porter-Camnitzer: El New York Graphic Workshop en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, 1969-2024, abierta hasta el 23 de febrero, revive las obras del colectivo, cuyos artistas hoy son parte fundamental de la historia del arte latinoamericano. Los años en el rubro han llevado las obras de Camnitzer a las colecciones de los principales museos de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, a la vez que ha publicado influyentes libros como De la Coca-Cola al arte boludo (2009), Arte y deshonra (2013) o In-utilidad: el arte como educación (2024), introduciendo nuevas perspectivas al agotado arte contemporáneo: “Sería tonto negar el hecho de que como artistas somos bufones de la corte. Con ese dato aclarado y subrayado, o tenemos que abandonar el quehacer artístico o administrar las risas lo mejor que podemos para que sirvan al bien común”, escribió en el artículo “Mercado, política y expresión”.

—En el NYGW había dos conflictos: el más inmediato era que los tres como grabadores veníamos de una tradición artesanal muy cerrada, dogmática y tradicional, sin evoluciones en 400 años; un resabio fósil frente a la evolución industrial. Como grupo empezamos a cuestionar esos límites: por qué hay que imprimir el papel, por qué hay que usar tinta, etcétera. En ese conflicto con la tradición histórica de la artesanía, empezamos a explorar otras dimensiones y materiales para poner el acento en la multiplicidad del producto y no en la manufactura misma. El segundo conflicto era el de ser latinoamericanos viviendo en Nueva York. En Estados Unidos teníamos a tres artistas latinoamericanos que querían, en términos muy tradicionales, entrar a una galería y conquistar el mercado. En general, el segmento del arte latinoamericano que estaba en Nueva York era bastante conservador o apolítico, no venían a armar la revolución, querían entrar al mercado internacional o a la cultura hegemónica. El conflicto era más bien quebrar el muro para entrar —cuenta. Y agrega:

—Una vez adentro, había posiciones distintas. Algunos querían ser parte integrada, otros querían desafiar los límites, otros buscaban afirmación. El artista que quiere ser original no trata de romper con la tradición, sino de encontrar un estante o un cajoncito no ocupado todavía por otros artistas. El conflicto te permite romper y encontrar el cajón que te conviene. Ahí, por más lucidez política que tuviéramos, todavía estábamos interesados en ser artistas del mainstream.

La obra del NYGW que mejor encarnaba ese espíritu fue quizás la de Juan Trepadori, un artista paraguayo, virtuoso del piano, huérfano a temprana edad, que había quedado en silla de ruedas tras un accidente y vivía en Lisboa. Desde allá enviaba sus obras marcadas por los imaginarios indígenas que, en consonancia con los estereotipos que se esperaban del arte latinoamericano, eran vendidas sin problemas en Nueva York:

—A Juan se le dio muy bien económicamente hablando, mucho mejor que a nosotros —cuenta Camnitzer. En secreto, Trepadori era en realidad un personaje ficticio, un nombre bajo el cual el NYGW se permitía crear obras libres de las exigencias intelectuales y políticas del arte conceptual y aprovechar sus ventas para ayudar a amigos en apuros económicos. Su figura permitía experimentaciones estilísticas complacientes e inofensivas con el establishment, aunque manteniendo siempre una resistencia irónica. Algo así como un caballo de Troya artístico, un espacio en donde mainstream y vanguardia se conciliaban al mismo tiempo que profundizaban sus diferencias.

—Lo que pasa es que el artista dentro del sistema capitalista es una mezcla de empresario y obrero. De lo que realmente se trata el arte es de afectar el consenso colectivo y cambiar la sociedad, no en términos ampulosos, sino de poner semillas que se vayan reproduciendo. Y, en ese proceso, la autoridad individual no es importante. Al contrario, hoy pienso que la autoridad personal es una forma de enlentecer el proceso. Un Picasso alcanza el éxito el día en que el nombre de Picasso no se asocia con la obra, sino cuando lo que él contribuye, si es que contribuyó a algo, entra en el consenso colectivo al punto de convertirse en un estereotipo. Este, a su vez, va a crear otro conflicto con la generación siguiente que va a tratar de desmontarlo y sustituirlo con otra cosa. Y es en ese proceso de sustitución continuo que el colectivo va creciendo, con suerte mejorando y afirmando la cultura. Pero mientras seamos una colección de nombres, que es lo que el museo en general presenta, estamos enajenándonos de lo que está pasando realmente. Estamos yendo a mirar objetos, íconos. El poder de la obra queda en la obra, en lugar de pasar al público.

Las reflexiones de Camnitzer, al igual que sus obras, utilizan el lenguaje para tensionar los sistemas de poder y estructuras de sentido del arte. Suya, por ejemplo, es la idea del art thinking —piedra angular de las teorías de pedagogía artística y mediación cultural— y la frase “el museo es una escuela: el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones”, la que ha sido instalada en el frontis de museos como el Guggenheim de Nueva York o el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, entre otros, como símbolo del deber de vinculación social que han asumido las instituciones culturales. A la par, ha publicado en revistas como ArtNexus o Art in America, ahondando en las contradicciones de su práctica artística y en las crisis del mundo del arte.

“Mi biografía, como todas las biografías honestas de mis colegas, no es una historia de logros sino una de contradicciones y metidas de pata (…). Cada paso que di en mi biografía vino torturado con dudas tales como: ‘Con esta venta llené una cuota étnica y no una de calidad’. ‘Con esta otra venta inflé el ego fanfarrón de alguien y mi obra no importa’. ‘Con esta clase formé a un alumno que cuando se gradúe va a embromar al prójimo’. ‘Con esta charla le presté un viso intelectual a una empresa comercial ignorante y explotadora’. ‘Con esta participación le presté un lustre progresista a un reaccionario enemigo, o permití que una organización dogmática y cerrada se presente como tolerante’. ‘Con esta invitación de una universidad privada traicioné mi fe en la educación pública gratuita’. ‘Al exponer en un espacio que cobra por la entrada negué mi creencia en que el arte es un bien común’”, apunta en “Mercado, política y expresión”.

Habría que sumar otro conflicto a los ya mencionados por Camnitzer: el del artista consigo mismo. Aquel que emerge cuando este se enfrenta a su pasado y a sus propias paradojas.

—Varias personas me preguntaron cómo me sentía viendo las obras expuestas ahora [en el MNBA]. Y mi respuesta fue que las veo muy bien para la época en que fueron hechas, pero que hoy la misma ideología tiene otros resultados. Hoy veo que Trepadori, por ejemplo, fue un proyecto potencialmente muy importante, pero que no explotamos de la forma que podíamos haberlo hecho, y eso es una lástima, porque hay muchos temas en esa construcción que todavía son válidos. Llenar un espacio con palabras hoy no me parece válido. Siento que con la llegada de la inteligencia artificial hay una gran cantidad de cosas que quedaron ubicadas históricamente, pero que ya no tienen sentido. Mi generación en los años 60, de cierto modo, ayudó a preparar la algoritmización. Mientras el arte se enfoque en la producción, no hay manera de que el sistema no te absorba y te lleve al plano financiero. Y lo que no hicimos conscientemente como artistas, fue entender que la importancia del arte no está en esos objetos o situaciones capaces de ser traducidas a las finanzas, sino que en el campo del conocimiento. Lo que tenemos que hacer es alterar la forma de conocer para mejorar a la sociedad. Una vez que te pones en ese campo, ya no importa si estás haciendo arte o qué, ahí la palabra arte incluso empieza a ser un obstáculo.

Y es ahí donde el arte opera como dispositivo de conocimiento, que es la idea del art thinking, ¿no?

—Es más que el art thinking. Ahora me arrepiento de haber creado esa frase, porque es muy limitadora. No es solo thinking, pensás con el tacto, con otras cosas, no solo con la cabeza. Fue un acto de envidia al pensamiento científico para darle credibilidad al arte, que es una forma de conocimiento errática y no controlada. En cierto modo, el artista es un mediador entre el universo y el público, y tiene que tomar responsabilidad sobre cómo está mediando. Y no solo está mediando con el razonamiento, para eso está la inteligencia artificial. Lo que no quiere decir que el artista tiene que ser romántico, emocional, neurótico, chamanístico o religioso. Tiene que reconstruirse para tratar con el misterio de una forma secular, constructiva y no dogmática. Respetar la ignorancia cuando no puede cambiarla en lugar de insultarla.

Porque es también en ese espacio abstracto donde está el gusto por el arte. Su capacidad de afectar tiene que ver con cierto misterio que se escapa a procesos racionales.

—Y en el conceptualismo, en realidad, no enfrentamos el misterio. Yo lo llamo operación limpieza. En su momento fue importante para barrer una cantidad de porquerías que estaban interfiriendo y aclarar el panorama, pero no era el resultado final que pensábamos que era. Hoy el conceptualismo está pasado de moda, aunque en su momento pensáramos que nunca iba a ocurrir. Es como el Museo de Arte Moderno de Nueva York cuando se puso la palabra “moderno” en el título: pensó “con esto estamos para siempre”. Nunca pensaron que habría una fecha precisa que permitiría el uso de la palabra, y que después se tendría que solucionar poniendo “contemporáneo” en lugar de “moderno”. Al final, contemporáneo quiere decir Museo de Arte, todo arte fue contemporáneo en algún momento. Tal como la palabra siempre está obstaculizando el pensamiento en lugar de ayudarla.