El periodista y traductor chileno Antonio de la Fuente publicó a fines de 2024 Camino de Santiago (Laurel), un libro que reúne apuntes, anécdotas, notas de lecturas y crónica de viajes. Una suerte de autobiografía involuntaria, donde mezcla lo que ha leído, visto y escuchado con recuerdos de su época como editor de La Bicicleta y de su amistad con el poeta Rodrigo Lira.

Por José Núñez | Foto principal: Diego Gengoux

¿Qué podrían tener en común ciudades como Lima, Luanda, París, Rabat o Marburgo? ¿Regiones como el Magreb, al norte de África, con Valonia, la parte francófona de Bélgica y La Rioja, una comunidad autónoma de España? ¿Qué es lo que une a escritores como Maeterlinck, J.M. Coetzee, Umberto Eco, Herman Hesse y Orham Pamuk con los cineastas Raúl Ruiz, Ingmar Bergman y Marion Hänsel? ¿A los artistas Antonio Allegri da Correggio y Brueghel el Viejo con Hergé, el dibujante de Tintín, y a este último con músicos como Mussorgsky, Jacques Brel y Chico Buarque? Probablemente no mucho, pero todos ellos son convocados con gracia en las páginas de Camino de Santiago, una suerte de “enciclopedia desordenada”, como la llamó el escritor Beltrán Mena en la presentación del libro.

Para su autor, Antonio de la Fuente —chileno y asturiano, periodista y traductor, quien fuera editor de la revista cultural La Bicicleta y compañero de juventud de los escritores Rodrigo Lira y Roberto Merino—, el título alude literalmente a la extensa red de rutas de origen medieval que conduce a la catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, al noroeste de España, donde, según la tradición cristiana, se encuentra la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Pero al mismo tiempo es también una metáfora de los múltiples caminos, tanto reales como imaginarios, que convergen en Santiago, la capital de Chile, desde donde emigró en 1986 para radicarse en Lovaina, Bélgica, y a la que vuelve con regularidad.

El libro, que acaba de publicar bajo la editorial Laurel, es también un diario, una bitácora de viaje y un cuaderno de lecturas en el que reúne su historia familiar, sus intereses culturales y sus viajes por el mundo a través de breves textos escritos a lo largo de varios años, ya que partió siendo un blog con el mismo nombre —cuando tener un blog aún “parecía una cosa moderna”, dice— y, antes, una columna en el diario La Nación. “Como dijo [el periodista] Roberto Careaga, es un libro potencialmente infinito. Mientras viva probablemente lo seguiré escribiendo, es lo que hago en el día a día”, comenta.

¿Cómo llegaste a ese título?

—Hace 20 años, cuando empecé a publicar la columna en La Nación, mi editor, Jorge Olave, en un principio le puso “Diario de un patiperro”. Me gustó, pero sentí que ese título me iba a obligar a ser un patiperro profesional, y francamente eso no me interesaba. Entonces le propuse “Camino de Santiago”, porque es un lugar importante para mí. La idea del peregrinaje, por lo demás, siempre me ha interesado mucho. Yo no nací en Santiago, sino en San Vicente de Tagua Tagua. Llegué a la ciudad a los 9 o 10 años y los provincianos, como decía Nicanor Parra, no terminamos nunca de llegar a Santiago. Hay un verso de Gonzalo Millán que me gusta mucho también: “No sé si voy o vuelvo de Santiago”. Siempre hay una dimensión laberíntica en el camino, en el peregrinaje. En cierto momento ya no sabes si vas o vienes, y me pasa mucho en este caso. Por ejemplo, durante años trabajé en Bruselas, y en mi cabeza muchas veces lo dije como lapsus: voy a Santiago. Trabajaba en una revista que se llamaba Antipodes y decía “voy a La Bicicleta”. Sin negar el hecho de que estoy lejos, en el fondo, en una especie de intimidad o de reducto personal, sigo estando, yendo y viniendo a Santiago, y por eso era el nombre que me parecía mejor para la columna, que luego pasó a ser el del blog, y cuando esos textos más otras cosas se transformaron en este libro, era evidente que el título tenía que ser ese.

***

Camino de Santiago es un amplio catálogo de referencias culturales reunidas bajo la sensibilidad particular de Antonio de la Fuente, quien salta de un tema al otro, de una observación aguda a un chiste provocado por un equívoco lingüístico, de una historia persa o india a una anécdota de sus años de juventud en el Chile de la dictadura. Como en una conversación —fugaz y digresiva, llena de asociaciones imprevistas—, las notas, crónicas y ensayos aquí reunidos producen una sensación de descubrimiento, no solo porque obligan al lector a reparar en datos que probablemente antes ignoraba, sino también porque transmiten una curiosidad inagotable, una forma de mirar el mundo. El libro es también el de alguien que se deja fascinar por los lugares que visita, por las personas e historias que allí encuentra, componiendo, de paso, un retrato de su propia experiencia, una especie de autobiografía involuntaria.

El libro combina observación, erudición, humor y memoria. Tiene cierto carácter enciclopédico, pero en ningún momento el tono es pedagogizante. Se siente más bien como si alguien te recomendara algo que cree valioso. Probablemente tenga que ver con el estilo, que apuesta sobre todo por la levedad.

—No lo digo expresamente en el libro, pero te lo puedo decir ahora: soy muy parriano. La influencia de Nicanor en mí es muy grande. Cuando era joven me acerqué a él y aprendí mucho. Yo era periodista, iba buscando entrevistas y Nicanor detestaba darlas. Era un gran conversador, pero no le acomodaba lo que otra gente escribía como si fuese él el que lo hubiese dicho. Era muy puntilloso con respecto a su expresión. Yo llegué pidiéndole una entrevista, él me acogió y de a poco fui entendiendo eso. Lo acepté y simplemente iba a verlo, pasaba los días con él en La Reina o Isla Negra. Fue un aprendizaje, no solo de literatura, sino de vida. El humor se pega. Parra era un tipo divertidísimo, no solo en el sentido de ser chistoso, sino de estar en una postura que conlleva humor. Vivir de esa manera el mundo. La ligereza, como dices tú. Por otro lado, el relato es mi veta. Más que hablar de la educación como algo importante, me sale naturalmente contar situaciones en las que se trasunta que si no te educas, te pierdes de algo. Prefiero hablar a través de relatos, de cosas que he vivido, cuestiones que me han interesado. No niego el interés, pero me dan bastante lata las discusiones sobre conceptos abstractos. En la pega muchas veces tenía que participar en discusiones donde se hablaba de los grandes principios y a mí me lateaba profundamente. Quizás es una limitación, pero yo llego a la realidad a través del relato: lo que le pasó a los otros, lo que me pasó a mí, lo que supe que había pasado, y eso nos puede ir llevando de a poco hacia formas de generalización interesantes. Creo también que funcionamos sobre una base mimética: nos fijamos en los demás, reproducimos lo que hacen, lo que dicen. Esa es la vía de acceso al conocimiento, a la realidad o al mundo que me parece más valiosa de privilegiar.

El libro fue calificado en la prensa como el “dietario perfecto”, y comparado con obras como los Diarios, de Iñaki Uriarte. Si tuvieras que buscarle una familia literaria, ¿con qué otros títulos lo pondrías?

Antonio de la Fuente

Laurel, 2024

336 páginas

—Como te decía, somos seres miméticos. Las personas nos imitamos unas a otras, imitamos incluso a los animales y ellos a nosotros. Es el principio básico de la vida, la mímesis. El cuento es a quién imitas. Más vale arrimarse a la sombra de alguien que vale la pena. La referencia a Iñaki Uriarte es significativa, porque es un amigo, he leído su diario, me gusta mucho y me ha influido. Tengo una debilidad por los diarios, gente que va contando su día a día, y a través de su historia personal acceder a una forma de relación con la realidad que me parece genuina. En todo caso, es con la que me siento próximo. Ahora, yo no escribo solo diarios, también escribo relatos que son relativamente ficcionalizados, pero siempre parten de la realidad; son cosas que he visto y vivido, las puedo transformar, adaptar, pero no son una ficción abstracta o un mundo imaginario. No tengo dedos para ese piano. Las referencias son múltiples. Por ejemplo, Raúl Ruiz. Los Diarios de Ruiz son estupendos, y tienen una gracia particular: la manera en que está tratado el lector. Ruiz te da suficiente libertad para que te sientas cómodo dentro de su texto. Un par de personas lo han dicho del mío y me ha parecido un estupendo cumplido, el hecho de que sea un libro hospitalario. No se trata de darle una lección a nadie, sino de hacerle sitio al otro. Basta de explicaciones redundantes y de que traten de tomarte la mano y llevarte adonde no necesariamente quieres ir. Los buenos diaristas hacen una invitación al diálogo.

A propósito de eso, en alguna parte del libro señalas que la lectura de novelas sirve “para desplazar la atención de sí mismo a los demás, para quitarse el peso de encima, para ‘desensimismarse’”.

—La historia del otro te saca un poco de ti mismo y, al mismo tiempo, es otra manera de profundizar dentro de ti, porque uno no puede dejar de proyectarse. Inmediatamente la historia del otro pasa a ser tuya, aunque sea por oposición, al pensar: yo no haría esto, yo no sería así. Es una forma de desensismarse y al hacerlo —es una paradoja, pero una bonita paradoja— estamos siendo cada vez más nosotros mismos. Ese ida y vuelta con la realidad, con el otro y los demás, está todo el tiempo dándose. En el mundo hay una especie de sobrepoblación de relatos —las series son una expresión de eso— y, en cierta medida, tanto relato mata el relato, mata la imagen. Se produce una especie de uniformidad en que las personas ya ni siquiera se acuerdan de lo que acaban de ver. De repente hay que hacerse a un lado y airearse o, como dice el refrán chileno, comprarse un bosque y perderse, para que los relatos y las imágenes vuelvan a ser significativas, para que te vuelvan a interesar de verdad y no solo de manera superficial.

El libro también fue definido como una bitácora de viaje. En algún momento, el escritor Paul Bowles instaló esta distinción entre el turista y el viajero, que luego fue tan usada para promocionar paquetes turísticos. ¿Qué opinas de esta distinción y cómo lo aplicas en tu caso?

—Según esta distinción, los viajeros seríamos los choros y los turistas el rebaño. Ese es otro mecanismo que está siempre funcionando. Siempre estamos tratando de distinguirnos de los demás, de estar en el club de los buenos, los mejores. Incluso cuando somos rebañistas o colectivistas, inevitablemente queremos ser de los buenos colectivistas. Cuando el turismo se masificó, todos quisimos ser viajeros. Nos apoyamos en la fórmula de Bowles para distinguirnos de los demás, es decir, “yo elijo dónde voy, tengo mis propios intereses”. No voy siguiendo al influencer, como se dice hoy en día. En las redes sociales, la gente viaja siguiendo a unos pericos que han hecho el recorrido antes y simplemente van poniendo sus pasos en los pasos del otro. Como te decía, somos miméticos, y esa es una copia fácil. A mí me da un poco lo mismo, soy tanto turista como viajero. Lo importante es lo que vas a vivir en la experiencia, pero claro, para vivirlo como tú quieres tienes que muchas veces apartarte de los demás y buscarlas por ti mismo. Yo he viajado de todas las maneras y me parece que todas las fórmulas valen.

***

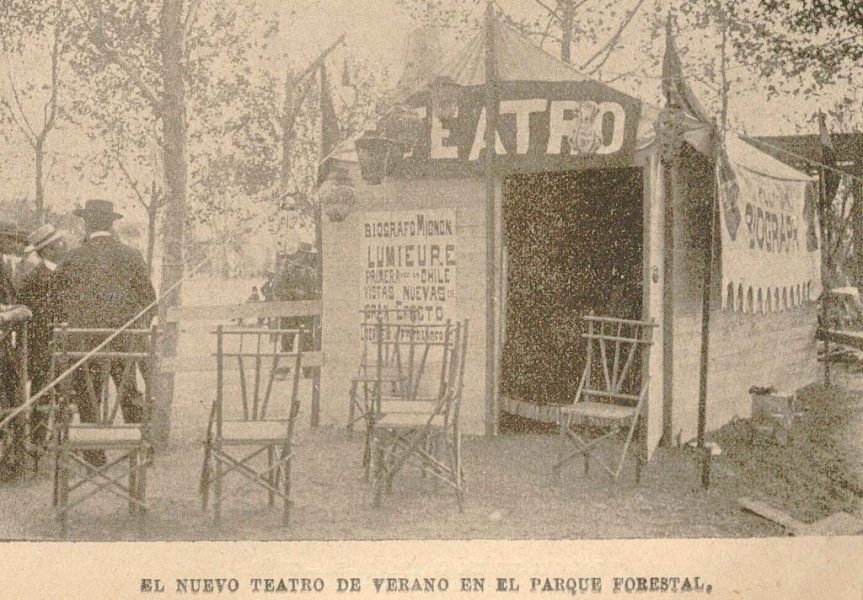

Era el año 1973 cuando Antonio de la Fuente, junto con sus amigos y compañeros de colegio Alejandro Escobar y Marcelo Castillo, crearon el programa de rock “La casa roja”, en referencia a una canción de Jimi Hendrix. Tras el golpe de Estado, este pasó a llamarse “Salón púrpura” y a emitirse en la Radio Del Pacífico. De la Fuente hacía los libretos, era su primer trabajo como periodista. Al estudio llegaba gente que seguía el programa, entre los que se encontraba Rodrigo Lira, un rara avis que irrumpió brevemente en la segunda mitad de los setenta en la poesía chilena, extremando los recursos que antes habían desarrollado Nicanor Parra y Enrique Lihn.

En 1979, Lira consiguió quizás el mayor espaldarazo en su carrera como poeta, cuando ganó el primer concurso literario de La Bicicleta. El jurado estaba integrado, entre otros, por Luis Sánchez Latorre —también conocido como “Filebo”, su seudónimo de crítico literario—, quien presidía la Sociedad de Escritores de Chile, además de Raúl Zurita y Enrique Lihn. La Bicicleta era una de las pocas revistas culturales que circulaban por entonces. Había surgido un año antes y estaba dirigida sobre todo a un público interesado por la música que no tenía cabida en los grandes medios. En ella trabajaba, como parte del equipo de prensa, Antonio de la Fuente, quien a esas alturas era uno de sus mejores amigos.

El 26 de diciembre de 1981, Lira iba a cumplir 32 años. Ese mismo día, sin embargo, decidió quitarse la vida en su departamento. En los días previos se le había encargado una traducción para La Bicicleta. “Me dijo que esperaba que esa pega lo sacara del pozo en el que se sentía”, relata De la Fuente en Camino de Santiago, donde además cuenta que ese mismo día lo visitó a media tarde con una docena de dulces chilenitos en la mano para saludarlo, sin que lo recibiera nadie. Al poco rato, su amigo Roberto Merino le anunció por un teléfono público la noticia.

¿Cómo fue tu amistad con él? ¿Qué opinas de la imagen y estatura que fue adquiriendo Lira con los años?

—Rodrigo era un tipo muy inteligente, con una gran capacidad con el lenguaje. Hay gente que es hábil con la palabra, pero que está metida en un mundo de palabrería. Lira era capaz de comunicar y al mismo tiempo recluirse, y cuando se recluía trabajaba el lenguaje como un verdadero artesano. Al mismo tiempo, era un tipo muy triste, muy complicado. Tenía una vida muy dura, en el sentido de que tenía un desfase con relación a los demás: con su familia, principalmente. Era muy enamorado, pero tenía una relación difícil con las mujeres, entonces se sentía muy solo. “Angustioso caso de soltería”, se llama uno de sus textos. Muchas veces yo escribía un texto, Lira lo retomaba y lo reescribía, era su manera de trabajar. Supongo que aprendimos mutuamente, pero llegó un momento en que Rodrigo sufría mucho. Había tenido una experiencia psiquiátrica fuerte. Chile entonces era un país muy jodido, muy triste. Nosotros éramos jóvenes, teníamos energía, pero igual el ánimo no era fácil. Todo eso a Lira lo fue desgastando hasta que decidió borrarse. Es una referencia de vida para mí y me cambió profundamente. No era una persona fácil, pero la facilidad no siempre es la mejor escuela. Tenía además una relación de tira y afloja con el medio literario, porque sentía que no le daba el reconocimiento que se merecía. Quizás pensó que quitándose del camino se iba a producir un cambio. Y así fue, el mismo día de su funeral estaba ahí la plana mayor de la literatura chilena. Nicanor, Enrique Lihn, Claudio Bertoni. Su madre se llevó la sorpresa de su vida. A partir de ahí se produjo mucho interés por su escritura. Lira era un poeta muy trabajado en sus textos, pero muchos de ellos son difícilmente legibles. El “Poema -u oratorio- fluvial y reaccionario”, por dar un ejemplo, es un texto extraordinario, pero sobre todo cuando se lo escucha. Leerlo es arduo, porque está lleno de exigencias desde el punto de vista de la escritura.

¿Cómo fue tu experiencia en La Bicicleta? ¿Qué recuerdas de trabajar en ese medio?

—Vivía en esa época con Miguel Ángel Larrea y Paula Edwards, parte de su núcleo fundador. La crearon con Eduardo Yentzen, que también era mi amigo. Un día me lo encontré en la Iglesia de Los Dominicos, en un encuentro de payadores. Él me dijo “escribe algo sobre lo que viste hoy aquí”. Lo hice, lo publicaron, y se abrió un espacio en la revista. Necesitaban un redactor y acepté. A los dos o tres números necesitaban un jefe de redacción y me propusieron esa pega, entonces comencé a editar textos. Al principio la revista se dirigía al medio artístico, pero luego nos dimos cuenta que sobre todo enganchaban los jóvenes. Empezamos a publicar pensando más en ellos, porque también lo éramos. En 1984 se produjo un reordenamiento, me propusieron ser director y lo fui un par de años hasta que me vine a Bélgica. Fue una experiencia total, magnífica. Me permitió viajar, conocer gente, entrevistar y compartir con Mercedes Sosa, Charly García, Silvio Rodríguez, Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro, Nicanor Parra, Enrique Lihn. En el 86, tras el atentado a Pinochet, los militares se llevaron todo, quedó el espanto, y a la revista le costó mucho retomar. Sacó un par de números, pero después fue decayendo hasta que desapareció. Ahora en internet creo que están todos los números. Yo hacía con mucho gusto la sección de correo de los lectores. “Conversa”, se llamaba. Releyendo esa sección me doy cuenta que era una especie de prefiguración de lo que han llegado a ser las redes sociales, porque había un diálogo muy horizontal con los jóvenes. La revista fue una escuela de vida. Hubo momentos malos, pasamos miedo, pero a lo largo de los años también me ha traído bonitas sorpresas. De esa experiencia no me arrepiento en absoluto.