«Con sutileza, sin análisis ni comentarios explícitos, la novela muestra de modo magistral las complejidades de las relaciones madre-hija y el peso inmenso del amor por una madre con problemas de salud mental», escribe Lucía Stecher sobre Debimos ser felices, de la uruguaya Rafaela Lahore.

Por Lucía Stecher

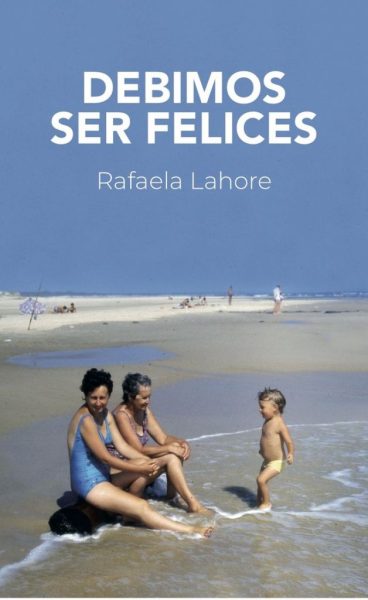

¿Cómo recordamos, qué recordamos, cuándo y por qué recordamos? ¿Me acuerdo realmente de lo que viví o más bien de lo que me contaron? ¿Dónde empieza mi historia, cómo se entrelaza con la de mi familia, cómo se trenzan las memorias compartidas? ¿Qué mundo reconstruyen las fotografías, los olores, las palabras, las imágenes? ¿Cuánto del pasado sigue vivo en el presente, de cuántas formas es posible releer el pasado? Debimos ser felices (Montacerdos), de la escritora uruguaya Rafaela Lahore, se articula en torno a una serie de recuerdos personales y familiares de la protagonista, que muestran el carácter construido, frágil, personal y colectivo de los esfuerzos por reconstruir nuestras memorias. Ya en la portada aparece uno de los soportes fundamentales para los procesos de evocación: la mirada detenida en fotografías del pasado. La foto de la portada es comentada por la joven narradora de la novela en dos de las viñetas que componen el libro.

Rafaela Lahore

Montacerdos, 2020

154 páginas

O más bien: lo que comenta es la escena en que su madre mira la fotografía y pronuncia con tristeza la frase que da título al libro: “Debimos ser felices”. En esa foto aparecen los tres personajes principales de la historia que leemos, la narradora cuando niña, su madre y su abuela. El ambiente playero que las rodea y las miradas risueñas de las tres contrastan con la cita de la madre, que tiñe la escena con un sentimiento totalmente distinto al que insinúa la imagen. De la interpretación de esa foto y la nota suicida de su madre que la protagonista encuentra entre sus papeles —“Antes de que yo naciera, mi madre ya había escrito una nota de suicidio”, es la oración que abre la novela— parten en gran medida los esfuerzos de reconstrucción del pasado que despliega la narradora de este libro.

En Debimos ser felices un conjunto de viñetas de extensión relativamente corta presentan los recuerdos y reflexiones de la protagonista, quien con un tono contenido y un lenguaje pulido evoca su pasado, el de su madre y el de su familia materna. Al leer esta novela me acordé de Camanchaca, de Diego Zúñiga, en el que un narrador también joven emprende un viaje con su padre, a lo largo del cual va enhebrando memorias, relatos e historias que en forma fragmentaria le permiten reconstruir su vida. En ambos libros destacan la mirada y el lenguaje despojado con que se reconstruye un pasado personal y familiar que en muchos momentos parece pesar demasiado sobre el presente de sus protagonistas.

En la novela de Lahore se yuxtaponen fragmentos de diversos orígenes temporales y espaciales; el pasado y el presente se confunden y conjugan, se muestran transitorios, inconclusos, susceptibles de ser transformados por nuevas memorias y relatos. Los tiempos verbales dan cuenta de esa inestabilidad: a veces se cuenta en presente una escena de la infancia, mientras un recuerdo más cercano es narrado en pretérito; la protagonista cuenta, como si las hubiera presenciado, historias que ha ido recogiendo de otros familiares. Escenas mínimas, memorias cotidianas que por algún motivo logran escapar del olvido, se entretejen con el recuerdo de momentos decisivos: la muerte del abuelo, de cada uno de los tíos, mudanzas importantes. Entre medio, encontramos las escenas en que la narradora se dirige, siempre susurrando, a su madre, quien pasa periodos tirada en la cama sin fuerzas para hacer nada: “Mamá, susurro, pero ella no responde. Las celosías están cerradas, blindando el día y ella está acostada dándome la espalda, tapada con una frazada de lana (…). Mamá, susurro de nuevo. No contesta, pero no insisto. Ya me acostumbré a que se quede así, sin hablar, como si el silencio fuera otra forma del cansancio”.

La protagonista busca en la historia de su familia materna señales que le permitan comprender la depresión de su progenitora. En el origen podría estar, por lo menos en parte, la figura de Amantino, el padre violento que también tenía ideaciones suicidas, que llamaba a sus hijos por apodos —a la madre de la narradora le decía “la loca”—, que no reconocía a sus otros hijos porque creía “que un hombre no debía andar desparramando el apellido”. Esa frase la repite más adelante un tío de la protagonista en relación con sus propios hijos, lo que muestra la reproducción de una cultura de abandono paterno. En cambio, entre la abuela, la madre y la hija se establece una relación de protección y cuidado, la que sin estar exenta de conflictos ni ambigüedades constituye el principal sostén afectivo de las tres. Son los recuerdos de distintas visitas, de viajes, de miradas, regalos y cariños los que a lo largo de distintas viñetas dan cuenta de este tejido afectivo fundamental. En muchas de ellas el mundo nos es presentado desde la perspectiva de una niña que vive entre Montevideo y el campo uruguayo, que observa el modo en que sus parientes se relacionan con la naturaleza y los animales y que establece, como se suele hacer en la infancia, asociaciones curiosas, que llevan en sí una fuerza particular. Quizás la más llamativa es la asociación entre las moscas, la vejez y la muerte. En una escena de su infancia, en que sus tías conversan, la niña fija su atención en las moscas pegadas a sus cuerpos: “no entiendo por qué no las espantan, por qué las dejan quedarse sobre sus pantorrillas limpiándose las patas. Callada, mientras me como las uñas, siento que la vejez es eso y me da un poco de vergüenza”. Más adelante, cuando ve a su tío Braulio muerto y con la cara rodeada de moscas, concluye que “la muerte es tener moscas sobre la cara”.

Ese mundo que se recuerda y reconstruye es también un lugar que la protagonista de algún modo necesita dejar. Para crecer tiene que diferenciarse de su madre depresiva, mudarse a vivir sola aunque su abuela se lo reproche. Con sutileza, sin análisis ni comentarios explícitos, la novela muestra de modo magistral las complejidades de las relaciones madre-hija y el peso inmenso del amor por una madre con problemas de salud mental. La culpa se cuela entre los deseos y la necesidad de autonomía. Por momentos, la distancia parece ser la única salida; en otros, aparecen los acercamientos susurrados, la preocupación y la ternura. En un tono totalmente carente de sentimentalismo y melancolía, la protagonista al final parece aceptar la dificultad de su madre para ser feliz, y en la carta que cierra el libro da cuenta de la importancia del trabajo de escritura para comprender la historia que las une y al mismo tiempo encontrar caminos para construir otro relato de su propia vida.