Uno de los grandes peligros de un historiador es confundir historia y memoria, ha advertido el francés Pierre Nora, quien en los años 80 abrió el debate en torno a la relación entre ambos conceptos. Distinguirlos es fundamental, sobre todo en un país como Chile, donde la fractura del golpe de Estado sigue sin sanar, en parte, por las deudas de verdad, justicia y reparación.

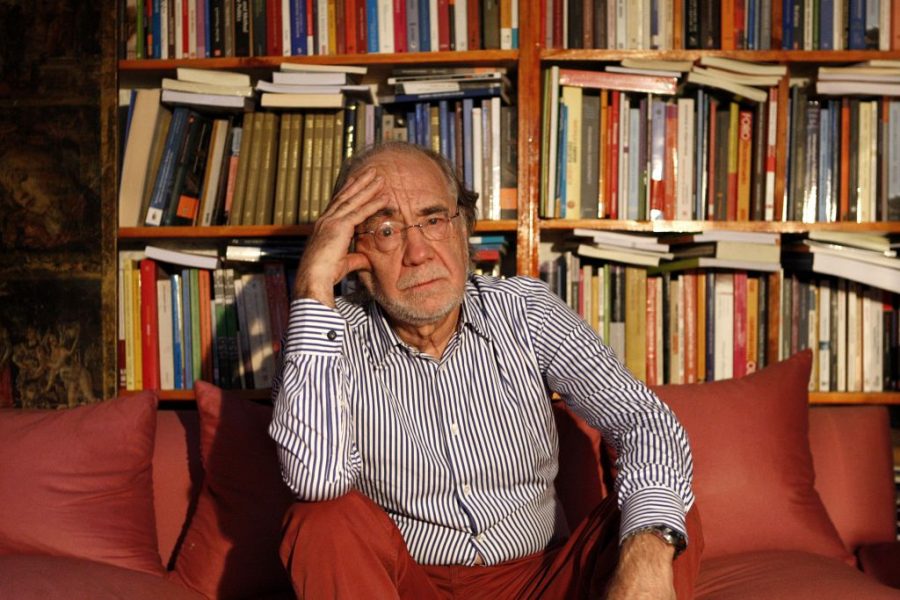

Crédito: Martin Bernetti /AFP

La tensión entre la historia y la memoria configuran la manera como nuestras sociedades evalúan su pasado, piensan su presente y proyectan el porvenir. Esta relación ha sido siempre problemática y, en términos generacionales, cambiante: aquello que en una determinada época histórica constituye un elemento de consenso respecto a la ética, la verdad y la justicia, no necesariamente lo es para otras generaciones. El principal atributo diferenciador del campo de la memoria es que esta no opera por fidelidad a los hechos que referencia, sino sobre todo a los sentidos que estos acontecimientos y procesos evocan en los actores del presente, motivo por el que existen tantas memorias como comunidades de sentido.

Constatar que existen múltiples memorias lleva también a plantear que hay diversas interpretaciones del pasado, sobre la base de que la escritura de la historia se sostiene en un pacto ético (decir la verdad) y metodológico (documentarla y verificarla). En ese sentido, si bien existen diferentes aproximaciones a los hechos, hay premisas de la escritura de la historia que difieren radicalmente del régimen de la memoria: la constatación de una “prueba”, la diferenciación de esta con una “presunción”, la “triangulación” y “verificación” de las pruebas a la luz de otras.

Se sostiene, además, que la diferencia entre ambos conceptos es una cuestión de objetividad: mientras la memoria sería el terreno de la subjetividad, la historia sería el de la objetividad. No obstante, desde hace décadas la reflexión epistemológica ha demostrado que los procesos de construcción de conocimiento están estrechamente anclados en la subjetividad, por lo cual la principal distinción entre la memoria y la historia es respecto a la manera en cómo se reconstruye el pasado. La historia, si bien puede utilizar a las memorias como un insumo, entra necesariamente en tensión con ellas por cuanto las escruta y somete a revisión crítica.

Los procesos de memoria operan por olvido y por jerarquización de su contenido. No se recuerda todo, sino que de manera selectiva. La distinción y asignación de roles y posiciones sociales; su valoración, la crítica o la legitimación de estos son el terreno de la actividad política. Reconocer que la memoria y la historia están vinculadas a través de la política permite entender que en torno a ellas se juegan relaciones de poder tanto simbólicas como físicas, es decir, relativas a cómo se concibe la vida en común y se representan las formas de vida.

En Chile, la violencia fundacional del golpe de Estado vino acompañada por una violencia física sobre miles de personas (es decir, violaciones a los derechos humanos) y por discursos que la justificaron. Las consecuencias, como ha quedado registrado en los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación (de 1991, 1996, 2004 y 2011), son un total de 3.227 personas ejecutadas y/o desaparecidas, 38.254 víctimas de prisión política y tortura y 250 mil chilenos y chilenas exiliados. Se vulneraron los derechos fundamentales de 41.730 personas, para lo cual se utilizaron al menos 1.132 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

Como bien se sabe, la salida de la dictadura militar se efectuó en los términos y en el itinerario que esta misma trazó en la Constitución de 1980. Políticamente, fue un proceso ordenado, con amplios espacios de poder, fuerza y veto al interior del Estado, y con corrientes de opinión organizadas en partidos políticos a nivel de la sociedad civil. Una salida en la que las memorias y los discursos históricos que legitimaron y validaron el golpe de Estado se anclaron en amplios sectores de la sociedad civil y el sistema político. Esto repercutió en que la fractura del golpe nunca sanó del todo, ya que las medidas de verdad, justicia y reparación recayeron fundamentalmente en iniciativas del Poder Ejecutivo y en iniciativas legislativas presas de las mayorías circunstanciales de turno. En otras palabras, las memorias sobre la crisis de la Unidad Popular y la justificación del golpe de Estado quedaron enfrentadas a nivel sociopolítico y en términos excluyentes.

El Estado, desde el Poder Ejecutivo, desarrolló de manera sistemática desde comienzos de la década de 1990 diversas políticas de esclarecimiento del pasado, vinculadas con las violaciones a los derechos humanos y las condiciones que posibilitaron la instalación y desarrollo de la dictadura militar apoyada por civiles. En materia de justicia, la solución a la que el sistema político llegó, en base a la premisa del derecho liberal, fue entregar autonomía al Poder Judicial para revisar causas interpuestas por particulares en contra de los responsables de los delitos cometidos por la dictadura, con asistencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en la mayoría de los casos. Esta solución político-jurídica repercutió en un progresivo crecimiento de las causas a revisión del Poder Judicial y generó críticas desde la sociedad civil por la tardanza en las respuestas judiciales y por la “impunidad”. Como contraparte, desde algunos sectores que apoyaron la dictadura militar se acusó una “politización” y una “persecución” hacia los criminales de lesa humanidad.

Al quedar ancladas las políticas de verdad, justicia y reparación al Poder Ejecutivo, en desmedro de la creación de iniciativas legislativas y reformas constitucionales que dieran garantías de no repetición, se tendió a permitir el crecimiento de las memorias que legitiman la violencia dictatorial. Memorias que crecen de la mano de expresiones político-partidarias que las defienden ante nuevas generaciones que, al carecer de programas educativos que afronten sin ambages la condena al golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, perciben este hito como algo lejano e, incluso a veces, como un mal necesario.

La pervivencia de memorias que justifican la muerte, el asesinato, la desaparición y el robo de bienes públicos constituye una rémora que, a 50 años del golpe de Estado, expresa los desafíos en términos de la institucionalización de la justicia transicional en Chile. Pero también prueba la consistencia política de la memoria de los cómplices civiles de la dictadura y que, en el contexto político actual, no tienen reparos en justificar lo injustificable.

Las complejas relaciones entre la historia, la memoria, la verdad y la justicia no pueden quedar solo al amparo de la opinión de la sociedad civil. Deben ser desarrolladas también por el Estado, pero en consideración de los límites claros que le corresponden en esta materia. La obligación de verdad es su tarea; es decir, a él le atañe documentar la historia sobre las violaciones a los derechos humanos y la identificación de sus responsables, ya sean individuales, colectivos o institucionales. En paralelo, el derecho a la memoria es una garantía de la sociedad civil que el Estado debe asegurar, pero que tiene como límite el reconocimiento de la verdad de las vulneraciones cometidas. La historia, en este punto, necesariamente entra en tensión con la memoria.

Avanzar en la institucionalización de sentidos comunes y principios éticos sobre la verdad y la justicia sigue siendo un desafío para la sociedad chilena. Para ello, es necesario que la historia y las memorias se encuentren en la política, aquella actividad que reflexiona en torno a los fundamentos y límites de la comunidad en la que queremos vivir.