El trabajo de memoria que realizan Ernesto Orellana y Teatro Sur en Yeguas sueltas «no solo devela otra dimensión temática [en torno a los 50 años del golpe de Estado], sino que obliga al discurso tradicional de la memoria a desplazar sus lugares de enunciación».

Por Mauricio Barría

Como era de esperar, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado convocó al mundo artístico-escénico. Aunque la cantidad de montajes fue menor que para los 40 años, sí podemos constatar que algunas de estas nuevas propuestas lograron desplazar los relatos de la memoria hacia asuntos antes desestimados. Es el caso de Yeguas sueltas, de la compañía Teatro Sur, obra escrita y dirigida por Ernesto Orellana, quien previamente había realizado importantes montajes en torno a la problemática de género. Acaso como ningún otro director, Orellana ha sido capaz de politizar y tensionar los discursos de reivindicación y afirmación de las disidencias sexuales fuera de todo lugar común, al punto de generar incomodidad dentro y fuera del ámbito del teatro. Su trabajo escénico ha oscilado desde lo más reconociblemente teatral (Los justos, de 2014; Inútiles, de 2016; Invasión, de 2021) hasta lo performativo (Actos impuros, de 2022; Demasiada libertad sexual les convertirá en terroristas, 2019) y la danza (Orgiología, de 2018).

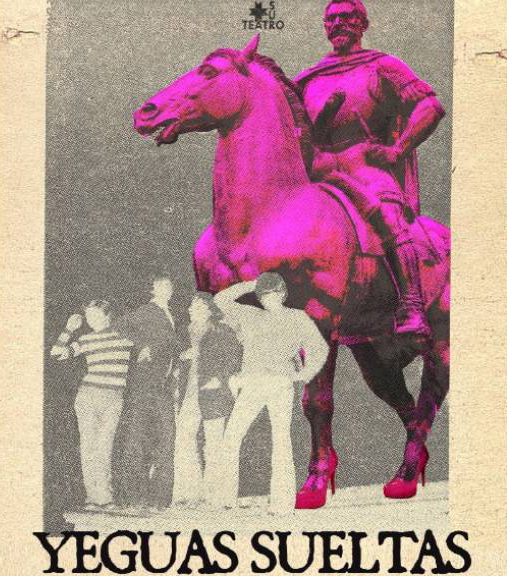

Estrenada en junio en la sala principal de Matucana 100, Yeguas sueltas mezcla materiales documentales con ficción, para contar la historia de la primera protesta homosexual realizada en Chile, en abril de 1973, en pleno gobierno de la Unidad Popular, y con ello denunciar la violencia policíaca y la discriminación cotidiana de las que eran (y son) objeto estas disidencias. El montaje surge de una investigación que toma como fuente principal los testimonios de Marcela Di Monti, Raquel Troncoso y Jorge Droguett, más conocido como “Eva, la medallita de la suerte”, las únicas tres sobrevivientes. A esto se agrega un levantamiento de archivos de prensa y otros materiales. De hecho, el nombre de la obra alude irónicamente al titular con el que el recordado diario izquierdista El Clarín informó sobre la protesta, mostrando con ello la homofobia incrustada en el imaginario revolucionario de ese entonces.

Yeguas sueltas es un montaje que se instala en un doble borde. El primero, marcado por la frontera entre realidad y ficción. En efecto, a la comparecencia de cuerpos reales —como el de Marcela Di Monti, quien abre la obra con un número de baile inolvidable—, se le suman los cuerpos de las actrices trans no binarias, algunas de las que ya han iniciado su proceso de cambio. Ellas son invitadas a decir un texto ficcional con pasajes autobiográficos que va tramando, de forma contundente, la complejidad de una historia en que la protesta no es sino su punto culminante. El relato de estas travestis es también el de la marginación social de una época y de cómo esta se amplifica con la condición de ser disidentes sexuales por opción. Tomando como hito conductor la fiesta de año nuevo de 1973, Orellana construye una dramaturgia de capas históricas, pues junto con ir relatando aspectos de la vida cotidiana de estos cuerpos atravesados por el deseo de vivir su vida y por la constante persecución, superpone el contexto político de los años más complejos de la UP, en los que la confrontación política se acrecienta. Lo que nos viene a advertir el autor es cómo determinadas violencias paradójicamente se convierten en relatos hegemónicos frente a otras que no. Hay una sugerente transvaloración de los puntos de vista que logra mostrar la forma en que estas travestis viven una triple violencia: una directa, realizada por la policía; una indirecta, producto de los acontecimientos políticos; y una tercera, que es el olvido mismo de sus historias. Estas capas son además tensionadas por el recurso al real. Pues estos cuerpos “colas” no actúan simplemente, sino que ponen en presencia el relato de sus violencias; se trata de cuerpos que cargan efectivamente esa violencia y, al mismo tiempo, la presentan montando una escena que, por momentos, parece un sketch de revista. Esta decisión es consistente con el fondo y sentido del relato, y se trenza de manera inquietante con la fidelidad documental de los hechos referidos. Un acierto son las escenas finales en las que, de forma desgarradora, se cuenta la salvaje represión a las y los homosexuales en dictadura, rematando con la proyección de los rostros de las testigos reales sobre el fondo del escenario; cabezas parlantes que nos hacen presente que la historia antes vista fue un trozo de vida y no un simple cuento.

Yeguas sueltas

Dramaturgia y dirección: Ernesto Orellana

Elenco: Lorenza Quezada, Sebastián Ayala, Ymar Fuentes, Mala Reyes y Bruna Ramírez

El segundo borde en el que el montaje opera refiere a la teatralidad excesiva. En efecto, la estética travesti es de por sí exuberantemente escénica. Como en una encantadora aura de seducción, ellas están siempre en el borde de una vida arrasada por la crudeza de la carne golpeada y por la meticulosa factura de sus personajes sociales: la prostituta o la bailarina drag queen. La pluridimensionalidad de la travesti se amplifica cuando es puesta en escena, cuando no sabemos qué representan esos cuerpos reales, si a la investidura del personaje o a la historia de esos cuerpos marcados que hacen, a la vez, de otros cuerpos marcados. Este juego de hiperteatralidad especular se evidencia ya desde el espacio escénico del montaje: una pequeña tarima, una especie de teatrito dentro de la gran boca escénica de la sala principal de Matucana 100. Un teatro en el teatro, en el que se despliega esa encantadora confusión, pero también la ética de afectos que este grupo de marginadas construye para sobrevivir. Un mundo paralelo en que lo sagrado y lo profano, lo real y lo fantasioso —al ser activistas, artistas y prostitutas— se intersecta con naturalidad, confundiéndose y confabulándose para armar la subjetividad compleja de estas mujeres trans.

Esta teatralidad que desborda en todo momento no es una impostura o un simple juego de máscaras. Constituye la verdad misma de estos cuerpos, su forma de vivir, de emplazarse en la Historia. En las protagonistas, el simulacro cobra densidad real; aquí el teatro no esconde un fingimiento como si hubiese una autenticidad extraviada. Ellas son el teatro, y el teatro, en su radicalidad, es una ética.

El trabajo de memoria que realiza Orellana no solo devela otra dimensión temática, sino que obliga al discurso tradicional de la memoria a desplazar sus lugares de enunciación. La obra construye algo que podríamos denominar una “memoria intranquila” frente a formas pacificadoras de la memoria, de las que la escena teatral no está exenta.

Hay obras impactantes, otras experimentales o de gran belleza, pero hay algunas que son por sobre todo necesarias, más allá de cualquier resultado estético. Porque aquí se juega un asunto ético: la urgencia de traer al presente la historia de estos cuerpos que aun hoy siguen siendo golpeados, quemados y escupidos en la calle. A 50 años, todavía en nuestro país una trans no puede aparecer a pleno día mostrando la exuberante teatralidad que la define. Ni siquiera a estas Yeguas sueltas les hemos permitido todavía ser absolutas.