En los últimos meses se ha reiterado que la del Covid-19 es la peor pandemia de todos los tiempos. Si bien es la de mayor alcance global y ha obligado en pocos meses a cambiar la cotidianidad de millones de personas, lo cierto es que la humanidad ya había pasado por tragedias similares. En Chile, desde el siglo XIX, enfermedades como el cólera, la gripe española o el tifus exantemático han costado la vida de miles de personas y, al mismo tiempo, impulsado importantes reformas en salud. ¿Cómo han terminado estas pandemias y por qué no las recordamos tanto? Expertos entran en ese debate.

Por Denisse Espinoza A.

Creyeron que era la pandemia que por largo tiempo habían estado esperando, pero ¿realmente lo era?

El 16 de mayo de 2009 el entonces ministro de Salud, Álvaro Erazo, confirmaba lo inevitable: la gripe A(H1N1) había llegado a Chile con la detección de los primeros casos: dos mujeres que pasaron sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, contrajeron el virus que a mediados de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó como una nueva cepa de la gripe porcina. Durante años, el organismo incentivó a los países a que trabajaran en un plan de contingencia para una posible pandemia y Chile no fue la excepción. Eso sí, desde 2005, la preparación giró en torno a un posible brote de influenza, pero de tipo aviar y proveniente de Asia, por lo que el nuevo virus se instaló en el país con una rapidez que encendió las alarmas.

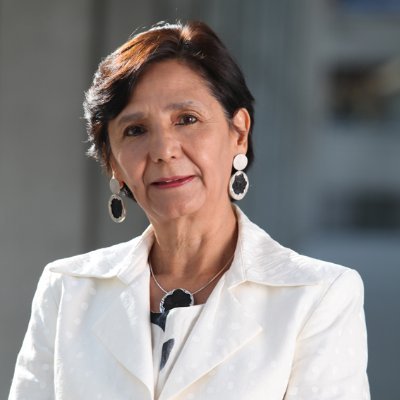

Sin embargo, la reacción de las autoridades locales fue oportuna. Se dispuso de inmediato una barrera sanitaria de ingreso al país y se hicieron exhaustivos controles en el aeropuerto de vuelos provenientes de Canadá, EE.UU. y México. No fue necesario suspender clases ni tampoco decretar cuarentenas: la epidemia concluyó en marzo de 2010 con un total de casos que se alzaron por sobre los 300 mil y con sólo 155 fallecidos confirmados por el virus. “En el papel habíamos previsto millones de casos e incluso teníamos negociada con dos años de anticipación la compra de antivirales, autorizada por el presidente Lagos, por lo que fuimos el único país del Cono Sur que contó con medicamentos en cápsulas que redujo mucho la tasa de complicaciones y, por consecuencia, la demanda de camas hospitalarias. El problema fue que después se cuestionó haber comprado demasiados antivirales”, recuerda la epidemióloga Ximena Aguilera, quien fuera una de las principales responsables del plan de preparación para la pandemia de influenza y que hoy integra el consejo asesor del Covid-19.

“Aunque no fue exactamente el virus que estábamos esperando, había un plan pensado, sabíamos cuáles eran los comités que se debían armar, las autoridades que iban a participar más fuertemente. Era tanto así que la estrategia comunicacional estuvo a cargo de una empresa que diseñó logos, avisos, spots de radio y TV, incluso estaba escrito el discurso de la presidenta cuando llegara el primer caso y se produjera la primera muerte”, cuenta la también académica de la Universidad del Desarrollo. Diez años después de esa epidemia, está claro que el trabajo previsor se ha perdido, luego de que el mismo presidente Piñera declarara el 17 de mayo, por cadena nacional, que “ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la pandemia del Coronavirus, como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado”.

¿Es posible que la memoria pandémica se pierda en una sola década? ¿Qué pasó entonces? “Yo diría que tras la epidemia de influenza se abandonó el tema en las Américas. La misma OPS (Organización Panamericana de la Salud) que empujaba el tema lo sacó de sus prioridades y se abocó al reglamento sanitario internacional. Sin embargo, otros países que participan con Chile en la APEC han reaccionado bien a esta pandemia. Los australianos y oceánicos nunca descuidaron el trabajo preventivo, de hecho, cuando empezó, vi por televisión cómo en Australia se anunció que se iba a poner operativo el plan pandémico, es decir, que lo tenían y bien actualizado”, explica Ximena Aguilera.

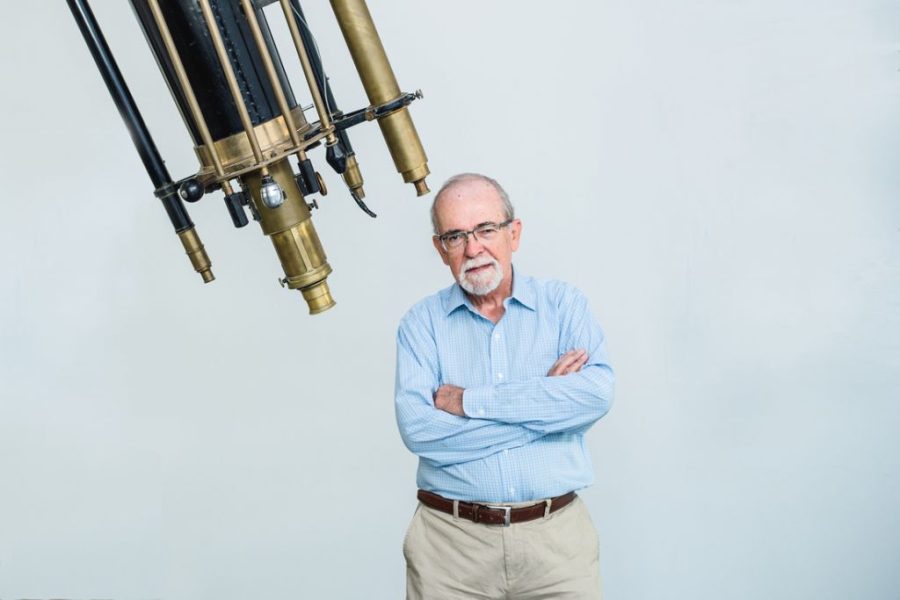

Así, en esta pandemia, hemos visto cómo frente al poco ojo avizor que han tenido las autoridades para controlar el avance incesante del virus se ha optado por una estrategia que pretende alzar al Covid-19 como la mayor amenaza que ha enfrentado el ser humano en su historia, pero ¿qué tan cierta es esa afirmación? Para el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y especialista en historia de la salud, Marcelo Sánchez, comparar los contextos históricos es complejo, pero “en ningún caso esta es la peor epidemia de la humanidad”. Y ejemplifica: “las enfermedades que se dieron por el contacto entre conquistadores europeos y población aborigen se alzan por sobre los 25 millones de personas y en el contexto nacional republicano, las estimaciones más bajas de la epidemia de cólera de 1886-1888 están en torno a 25 mil fallecidos y las altas en torno a 30 mil, y eso habría que verlo en la proporción de población total del país que rondaba a los dos millones, entonces esa fue mucho peor. Creo que, más bien, lo del Covid-19, es un relato de la catástrofe que busca provocar unidad política, llevar a la gente a seguir instrucciones, pero es una retórica que sinceramente esconde falta de responsabilidad y creatividad política”, dice, tajante, el historiador.

Más que coincidencias

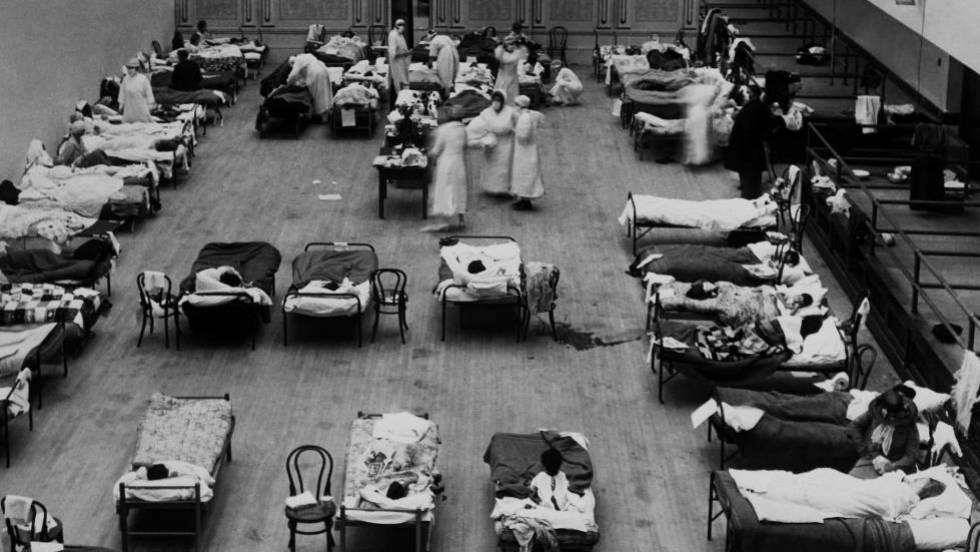

Lo que sí ha complejizado el manejo de esta pandemia en el territorio local es la falta de credibilidad política que sufre el gobierno y la élite debido al estallido social del 18 de octubre. Sin embargo, los historiadores se apuran en aclarar que esta característica tampoco es excepcional. “Ha sucedido que las pandemias en el país han coincidido con crisis de legitimidad, donde la población ha mantenido cierta distancia frente a las decisiones gubernamentales. En la gripe española de 1918 que afectó a Chile, por ejemplo, también hubo una coyuntura social y política, la república parlamentaria hacía agua por varios lados, hubo grandes manifestaciones sociales y se sumaba a la arena política Alessandri, como el gran reformista, el tribuno del pueblo que iba a resolver todos los problemas”, cuenta el historiador Marcelo López Campillay, investigador del Programa de Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Así también se vivió una crisis política durante el cólera, la primera epidemia que afectó a Chile y que llegó desde Argentina en diciembre de 1886 con casos en Santa María, San Felipe y La Calera, y que se extendió hasta abril de 1888 con un carácter estacional.

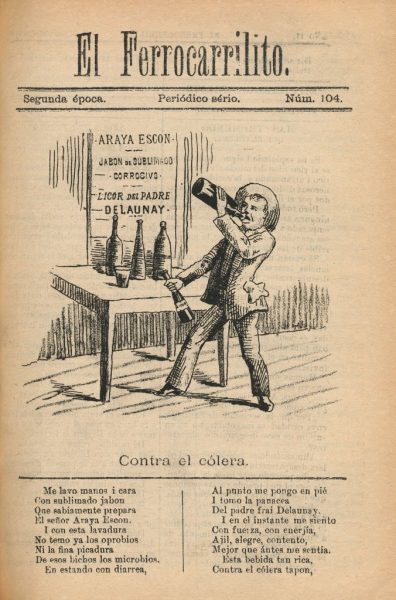

El presidente era José Manuel Balmaceda, quien promovió un rol más activo del Estado y que era resistido por las élites debido a su insistencia por arrogarse más atribuciones como presidente. Los debates en torno al manejo de la pandemia se vertían en la prensa, en periódicos como El Ferrocarril, El Mercurio de Valparaíso y El Estandarte Católico. Sin embargo, las clases bajas quedaban fuera y más bien se informaban de forma básica y a veces errónea, a través de los versos de la Lira Popular y de la sátira política del Padre Padilla, pasquín donde se educaba a la población y que es detallado por la historiadora Josefina Carrera en su artículo El cólera en Chile (1886-1888): conflicto político y reacción popular, donde concluye: “una de las comprobaciones más interesantes fue captar el abismo que separa al mundo popular de la elite. Así observamos a un pueblo lleno de temor, desconfianza y disconformidad ante las autoridades, especialmente las médicas”.

Otro evento epidémico que fue consecuencia directa de una crisis económica y social fue el tifus exantemático de 1931, enfermedad transmitida por el piojo del cuerpo humano y que surgió a partir del quiebre de las salitreras del norte del país en 1929. Los mineros y sus familias fueron confinados en pésimas condiciones de higiene y luego trasladados a labores de cosecha en Valparaíso y Santiago, lo que propagó el virus hasta 1935. “En la capital se dieron restricciones en los tranvías, cierres de teatros, de las actividades docentes, hubo desinfección en conventillos y recintos públicos y muchas restricciones a la libertad individual”, comenta el historiador Marcelo Sánchez, quien ha estudiado a fondo el tema.

Claro que quizás el contexto epidémico más curioso, por las coincidencias que guarda con el momento actual, es el brote de influenza de 1957, que vino justo luego de la llamada “batalla de Santiago”. Las protestas masivas del 2 y 3 de abril de ese año fueron detonadas por el alza en el transporte público y tuvieron como protagonistas a las organizaciones sindicales lideradas por la CUT. La policía intervino con un saldo de una veintena de civiles muertos y la declaración de Estado de Sitio. Bajo ese clima, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo enfrentó en agosto el arribo de la influenza asiática, proveniente de un barco estadounidense que atracó en Valparaíso. La pandemia ubicó a Chile entre los países con índices más altos de mortalidad, con al menos 20 mil muertos, y parte de las razones fue el tenso ambiente político de un gobierno asediado por huelgas populares.

“Hay ciertos comportamientos que se repiten en las crisis sanitarias. El miedo, la huida y sobre todo, la desconfianza hacia la autoridad es algo que repercute en el combate de la enfermedad”, explica Marcelo Sánchez. Según la epidemióloga Ximena Aguilera, la desconfianza social en la actual pandemia se enraíza en “el factor de la desigualdad. Si has tenido toda la vida la experiencia de que algunos tienen privilegios y muchos, y que tú no, es difícil creer que vaya a haber igualdad de trato y de derechos para todos”.

El peso de la historia

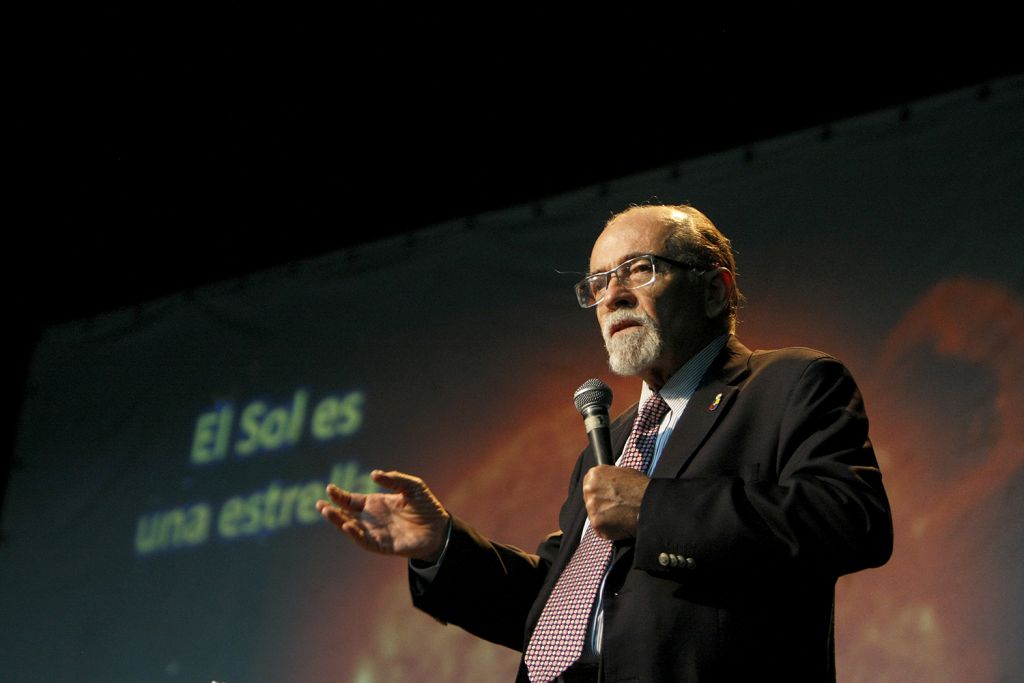

Cien años después, un nuevo brote de cólera se detectó en Chile: llegó desde Perú a fines de 1991 pero a diferencia de otras pandemias, tuvo a favor el clima político. “El gobierno estaba compuesto por una alianza de partidos mucho más estable que ahora. Hubo presiones de empresarios que decían que para qué íbamos a comunicar la pandemia, que mejor lo hiciéramos para callado, pero yo me negué porque sabía que la transparencia era la única forma para que la gente siguiera las instrucciones y así fue”, cuenta el médico y ex ministro de Salud de la época, Jorge Jiménez de la Jara, quien lideró la coordinación con los ministerios del Interior, Obras Públicas y las FF.AA. “Era mal visto el contacto con los militares, pero decidí jugármela y ayudaron mucho en el control de las barreras sanitarias”.

Jiménez de la Jara cuenta que justo en ese momento había expertos de la U. de Maryland (EE.UU.) y de la U. de Chile investigando en el país la fiebre tifoidea –que tiene un ciclo similar al del cólera– e hicieron un mapeo de la ciudad, indicando cuáles zonas de Santiago eran las de mayor peligro. Así, en lugares como Rinconada de Maipú, chacras regadas con aguas contaminadas fueron clausuradas por orden directa de la Seremi de Salud del sector poniente, la doctora Michelle Bachelet.

Los resultados del manejo del cólera fueron exitosos: se notificaron sólo 146 contagiados, tres fallecidos y la población cambió para siempre sus hábitos higiénicos: lavarse las manos se volvió natural, al igual que desinfectar las verduras y no consumir mariscos crudos. “En ocho años se logró que el tratamiento de las aguas servidas fuera una realidad en todo Chile, del 5% subió al 95% con la implementación de plantas en varias ciudades y una inversión de varios miles de millones de dólares”, agrega Jiménez de la Jara.

Sin duda, tras las pandemias se han mejorado los aparatos institucionales. La epidemia de cólera de 1888, por ejemplo, impulsó la creación en 1892 del Consejo Superior de Higiene y el Instituto de Higiene, dependientes del Ministerio del Interior. Estos dieron paso en 1929 al Instituto Bacteriológico y luego al Instituto de Salud Pública en 1979, que incluso supervisó la manufactura nacional de medicamentos y vacunas hasta fines de los años 90. “Desde 1892 Chile construyó un sistema público de salud bastante robusto, pero todo eso se destruyó entre 1979 y 1981”, afirma el historiador Marcelo Sánchez, pero aclara: “por supuesto que el sistema antiguo tenía defectos, era lento, burocrático, muchas veces no tenía recursos y siempre se le acusaba de practicar una medicina deshumanizada, pero como ideal quería atender la salud de todas y todos los chilenos y no había ninguna exigencia de pago para la atención primaria y de urgencia”.

Además, sucede que una vez aprendidas las lecciones, los recuerdos más duros de las crisis se terminan enterrando. ¿A qué se debe esta mala memoria de los detalles de la tragedia? “Son traumas colectivos y buena parte de la población lo único que quiere es olvidar”, dice el historiador de la UC, Marcelo López. “Es parte de la psicología humana dar vuelta la página, pero hay sociedades que deciden recordar e incluso hacer memoriales. Esa es una discusión que hace falta en nuestro país, porque no tenemos una buena memoria sanitaria”, agrega.

Por ejemplo, en 2003, durante las excavaciones para la construcción de la Costanera Norte, se descubrieron restos óseos humanos dentro de fosas comunes que, luego se comprobó, correspondían a un antiguo cementerio de coléricos de 1888, ubicado al lado de uno de los lazaretos de la época; residencias sanitarias donde los enfermos eran aislados. “Se construían en las periferias de las ciudades, eran muy precarios y allí básicamente se iba a morir. Eso da cuenta de la magnitud de este tipo de tragedias y la respuesta común que se les dio durante el siglo XIX”, dice el historiador de la U. de Chile, Marcelo Sánchez. De hecho, al igual que el del 2003, hay una serie de otros sitios de entierro de cadáveres en distintas zonas de Chile que quedaron inscritos en la memoria popular como las “lomas de los apestados”, pero que nadie sabe exactamente dónde están.

Pareciera que uno de los errores más recurrentes es reducir la respuesta de una crisis de salud al ámbito de la ciencia, cuando en realidad el elemento social es decisivo y por eso urge cruzar disciplinas. “Mientras no haya una vacuna o un tratamiento, dependemos más que nada del comportamiento humano. Hoy sabemos que los niveles de confianza y la credibilidad en las instituciones es importante para manejar una crisis como esta y lo sabemos porque justamente no se está dando”, dice la historiadora de la ciencia y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Bárbara Silva. “Lo de la memoria y la conciencia histórica es un tema sensible, o sea, en los últimos años hemos visto las intenciones de reducir la relevancia de la historia y de las ciencias sociales en el currículum escolar y eso tendrá consecuencias ahora y a largo plazo”, agrega Silva. Mientras, López da un dato relevante. “La historia de la salud se desterró de la mayoría de las Escuelas de Medicina y eso es paradójico. Es decir, ni siquiera los médicos conocen la historia de su disciplina. Al parecer, lo que ocurrió fue que en el siglo XX la medicina se enamoró tanto de sí misma que ya no necesitó ninguna otra disciplina para explicarse los problemas”.