«Contar experiencias de género y clase en espera de que se hagan reconocibles e impacten a otres a través de una prosa transparente, de frases cortas, claras, de episodios cerrados y perfectos y un desarrollo literario lineal y previsible, ¿no es finalmente un servicio menor al discurso que se desea romper?», escribe Lorena Amaro en esta crítica a Los hombres que no fui, la última novela de Pablo Simonetti, editada por Alfaguara.

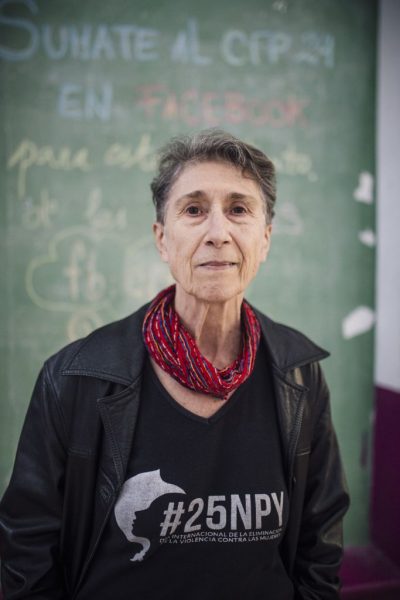

Por Lorena Amaro

Los hombres que no fui se titula la última entrega del novelista Pablo Simonetti. Su protagonista, Guillermo Sivori, es un escritor e ingeniero de familia acomodada, quien cuenta en primera persona su recorrido por el que fuera su antiguo departamento en el barrio Lastarria, en el lapso de una subasta de antigüedades. En esta escena aparentemente nostálgica –que se desarrolla ni más ni menos que el viernes del estallido social, 18 de octubre de 2019— se va encontrando con distintos personajes de su pasado, que también han asistido a la subasta, o que aparecen en el recuerdo, rememorados a través de objetos y espacios. Cada capítulo lleva por título un nombre y es en sí una evocación: “Carmen”, “Cristóbal”, “Julián”, “Luisa”, entre otros, una forma de organizar el texto bastante calculada, esquemática. También lo es el modo en que se presenta el tema de la revuelta: las pistas sobre aquel día se encuentran desde la primera página y se van completando gradual (y previsiblemente) hasta un desenlace final –único momento en que se desmarca del registro realista— en que el fragor del levantamiento acaba impactando y, a ojos del narrador, destruyendo, ese “mundo de bellas formas, tiránicas e infructuosas, de reglas inculcadas que podían llegar a ser mortales” de la élite chilena, que se ha encargado de presentarnos con todas sus mañas, rigidez e hipocresía.

El retrato de este grupo de privilegio —al que Simonetti le ha consagrado ya varios libros— busca ser balzaciano. En un par de oportunidades, su personaje reflexiona, de hecho, sobre el realismo como matriz estética e ideológica; en dos de estos pasajes metanarrativos, Simonetti caracteriza a Sivori como tallerista de Gonzalo Contreras y el vínculo se remarca en una escena en que el narrador recuerda a Contreras y Bolaño discutiendo sobre el realismo de Stendhal; el autor de Los detectives salvajes “defendía la idea de que ese estilo que tantos escritores de los noventa reclamaban como suyo no era el de Stendhal. El del francés era más sucio, menos apasionado por la verosimilitud, incluso más melodramático que cualquiera de los cultores del realismo en boga”. Sivori no plantea su posición sobre esta breve polémica (en que Bolaño parece estar poniendo toda la distancia posible, él mismo, con la “nueva narrativa” de sus coetáneos), pero, finalmente, es discípulo de Contreras. Bajo el título “Yael”, Sivori repasa su relación con esta amiga y escritora que, como él, debió vivir las humillaciones del maestro (“Contreras no la valoraba cuando comentaba sus textos”). Es interesante que, pese a que los dos advierten la homofobia, misoginia e incluso la misantropía de este autor (“Yo creo que no le gusta ningún escritor vivo. Chileno, ninguno”), recorren de su mano el camino del debut literario e incluso lo admiran. Sivori profesa la conservadora, aristocrática idea de que “el bridge, como la literatura, se aprende sobre todo a través de linajes de maestros” y Yael reconoce que Contreras es “súper buen profesor y escribe precioso”. El tiempo les permitirá profundizar en esta experiencia de discriminación sufrida por ambos, él como homosexual y ella como mujer: “Según [Contreras], al escribir sobre una minoría tan pequeña, me estaba restando de la necesaria universalidad del arte. Pero resultaba ser un argumento tramposo, porque sus historias, que yo leía con placer y que trataban principalmente de hombres heterosexuales, profesionales, escépticos, de mediana edad, de clase alta, entregados al análisis intelectual de las inclemencias de sus relaciones amorosas, no eran, en ese sentido, precisamente universales”. Lo que no considera Sivori es que la literatura es algo más que sus temas, y en su discurso siguen estando impresas las huellas del taller: Yael lo lee y ayuda con sus comentarios y él cree “hacer lo mismo por ella, y tal como ella dice, soy un astro de la verosimilitud”.

Audre Lorde planteaba, a fines de los 70, que “las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo”. Sivori se encuentra atrapado en el realismo, las prácticas y los enfoques sociales de la clase a la que pertenece. Y eso hace de su crítica a Contreras y la casta un alegato ingenuo. Sivori (¿Simonetti?) cree que él y su amiga han sido perseguidos como escritores por causa del “desprecio que sienten las élites literarias por lo femenino y lo popular, para qué decir por una forma gay de ver el mundo. Es fácil tildarnos de cursis, de siúticos, de melodramáticos, calificativos con ese resabio machista que no comprende una estética que no nazca de su forma de ver el mundo ni de su sentido del poder”. Aquí no solo la victimización —recurrente en la novela— parece desmesurada; también lo es confundir lo “popular” con lo masivo, sobre todo porque el narrador se regodea, en su registro pretendidamente crítico, en describir opalinas, muebles Napoleón III y biombos de Coromandel que no parecen nada populares. El argumento sobre el melodrama y la cursilería resulta también bastante pobre: escrituras como las de Pedro Lemebel o Manuel Puig, realmente exageradas en el uso de estos recursos, han sido muy reconocidas por esa “élite literaria” que rechaza (y probablemente siga rechazando) a Sivori, que confunde la literatura con la narración transparente e identificatoria de una experiencia, sin ver que las disidencias sexuales han urdido, a lo largo de décadas, sus propias e interesantes estéticas, lenguajes y aproximaciones a lo que llamamos con demasiada ligereza la “realidad”. Tal vez a Simonetti le ocurre lo mismo que a Sivori y cree que está proponiendo algo nuevo cuando se trata solo del realismo aprendido de su maestro heterosexual y retrógrado.

Contar experiencias de género y clase en espera de que se hagan reconocibles e impacten a otres a través de una prosa transparente, de frases cortas, claras, de episodios cerrados y perfectos y un desarrollo literario lineal y previsible, ¿no es finalmente un servicio menor al discurso que se desea romper? ¿Dónde aloja allí el riesgo, la búsqueda, la crítica del canon literario? Es interesante pensar que la “nueva narrativa” de los 90, de la que formó parte la literatura mediocre de Contreras, tenga por vástagos no a Guillermo Sivori y Yael, sino a dos súper ventas de la vida real: Simonetti y Carla Guelfenbein, quienes fueron sus alumnos. Esto no habla tanto del proyecto de Simonetti como del sobrevalorado ejercicio literario que hizo el propio Contreras, avalado, entre otros, por el diario El Mercurio. Y explica, en parte, lo que Sivori tal vez intuya, cuando recuerda la discusión de Bolaño y su maestro. El problema no es que su escritura venda mucho o sea “sentimental”, sino que su propuesta estética —su sintaxis— es anémica, modesta, precaria, porque antes de él hubo otros, como José Donoso, Cristián Huneeus o Mauricio Wacquez, que exploraron el mundo de la oligarquía con lenguajes, excesos, imágenes que se desmarcaban del repertorio habitual de la novela elitista, además de explorar desde ahí las disidencias sexuales y la “traición a la clase”, con la que fueron mucho más duros que Sivori.

Las últimas páginas de la novela lo muestran frente a la desaparición del mundo que lo despreció y lo hizo sufrir; él celebra lo que cree es el fin de ese mundo por causa del estallido y su propia revancha: “En una esquina de mi corazón, un instinto vengativo se dio por satisfecho”. La “venganza” que describe, sin embargo, es tan ingenua como su crítica social. Primero, porque ese mundo que aparentemente se desmorona ante sus ojos sigue estando allí: en Chile, desde 2019 a la fecha, no se ha tocado materialmente, aún, la estructura de privilegios de una élite. Luego, también, porque el estallido que describe Sivori es visto con los ojos de alguien muy encerrado en su propia historia y poco tiene que ver con el mundo. Poco tiene que ver con el estallido mismo, que está puesto allí a modo de metáfora, como ese departamento en el corazón de Santiago, en uno de los edificios más lujosos del barrio Lastarria.

Pablo Simonetti

Alfaguara

196 páginas

Sivori no intenta comprender, porque está demasiado ocupado en felicitarse, en contar su sobrevivencia de expulsado del paraíso, en preguntarse “qué forma habría adquirido mi vida de haber sido heterosexual. ¿Habría sido un hombre conservador como la mayoría de mis compañeros de universidad y mis hermanos? Lo creía difícil”. Y no para de maravillarse al tiempo que victimizarse: “Voté por el No en el plebiscito de los ochenta, cuando aún no tenía conciencia política de mi homosexualidad. (…) De haber respetado las reglas, sin duda habría ascendido más rápido en mi trabajo como ingeniero y también habría entrado en el radar de la política. Pero cuando salí del clóset, todas esas formas de poder me fueron vedadas”. ¿Fue votar por el No en 1988 un acto de radicalismo político, cuando hasta Sebastián Piñera se jacta de lo mismo? La verdad es que cuesta leer estos mundos narcisistas de la literatura chilena actual, en que los protagonistas, por alguna razón que tal vez pudiéramos achacarle al salvaje experimento neoliberal en que hemos vivido, disimulan mal su canto a sí mismos: “¿Cómo te salvaste?”, le pregunta Yael a Sivori, admirada de la resistencia de su amigo al conservadurismo. “No sé, ¿con terapia?”, le responde él, para recibir esta frase de vuelta: “Yo creo que te salvaste porque eres un huevón muy potente (…) Harto tuviste que superar y harto que has logrado”.

¿Por qué esta dificultad para salir del yo y de la autocomplacencia? ¿Qué hay, por ejemplo, de los anhelos colectivos que ese mismo día en que transcurre la novela comenzaban a manifestarse en las calles, cerca, pero a mucha distancia del narrador, lejos del mundo oligárquico y encorsetado que él describe con más fruición y nostalgia que dureza? En esta misma línea, que el narrador se presente a sí mismo y su expareja como “dos hombres malcriados” y consentidos por Luisa, la empleada puertas adentro, revela las limitaciones ya no de Sivori, sino de Simonetti, experimentado escritor de novelas que parece no ver que su lenguaje —“malcriados”, o sea niños traviesos, y no “privilegiados”— reproduce las formas elitistas de comprender el mundo de las que pretende distanciarse.

***