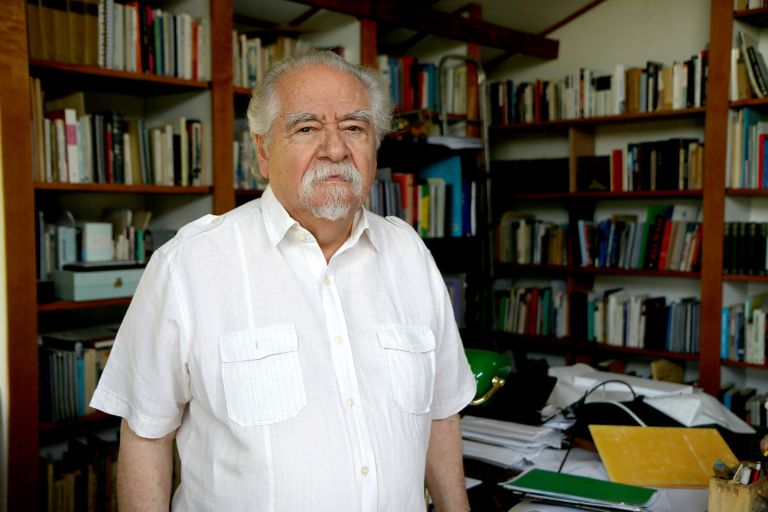

Desde Estados Unidos, pero muy anclado a Chile, el artista visual, arquitecto y Premio Nacional de Artes Plásticas reflexiona sobre el proceso constituyente y sobre su trayectoria. Como si camináramos por las calles de un país y de un mundo trizado, conversamos a distancia. Y Jaar, con la razón poética, se reconoce en esos espejos para detenerse y decir, como un “arquitecto que hace arte”, que si históricamente los movimientos utópicos no lograron construir una sociedad justa es porque el entorno urbano era el gran enemigo. «Sólo la imaginación utópica —afirma— es capaz de transformar los espacios de libertad en espacios de esperanza. Y a mi juicio, es precisamente eso lo que ha ocurrido en Plaza Baquedano».

Por Ximena Póo F.

“Los espacios de la cultura han sido por años los últimos espacios de libertad que nos quedan, y eso lo entendieron claramente los movimientos de resistencia”, dice Alfredo Jaar, desde Estados Unidos. Y lo dice a través de un diálogo epistolar-digital que duró varios días, como era antes, a la antigua, cuando las cartas iban y venían en papel, cuando abrirlas constituía un rito, una suerte de mezcla de felicidad, incertidumbre y ansiedad que se daba justo antes de abrir el sobre. Ahora, abrir el correo/mail se convirtió en eso mismo. Ya nos conocíamos, cuando en 2016 viajó a Chile para participar de una de las versiones de Hemisférico. Pero a Jaar se le conoce desde mucho antes, cuando en dictadura cruzaba la línea para preguntar «¿Es usted feliz?», «¿Cuánta gente en Chile estima usted que es feliz hoy?», «¿Y en el mundo?». Su obra, siempre situada, involucra siempre una construcción colectiva, y presupone —para quien asiste a esos relatos visuales— sucesivos procesos desconstituyentes y constituyentes, conceptos clave para comprender el presente y seguir avanzando en las narraciones que serán noticia en el futuro.

—Alfredo, cuando se piensa la memoria y la defensa de los derechos humanos no se puede desconocer La Geometría de la Conciencia, tu obra-memorial en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Cómo podrías reflexionar sobre la conciencia hoy, cuando la dictadura sigue abierta, cuando la revuelta social pone en crisis la transición y el tipo de democracia que nos hemos dado en estos 30 años?

Según Sigmund Freud, toda creación artística o literaria es fruto del inconsciente. La Geometría de la Conciencia fue mi intento, fallido, de crear una obra antifreudiana, lúcida, autoconsciente de una realidad dolorosa, infinita y, sobre todo, no resuelta. Pero la calle se pronunció en el 2019, y de nuevo este año 2020 a través del plebiscito y un resultado que sugiere que tal vez nuestro país logre, finalmente, una verdadera democracia. ¿Habremos llegado en definitiva al fin de la dictadura? Espero que sí, y esto sería el logro de la calle, de las nuevas generaciones que convocaron al país como ninguna generación anterior lo supo hacer.

—La calle ha sido un espacio de disputa en todo sentido, donde el arte ha estado presente en cada ciudad de Chile. En algunas de las intervenciones (como las lumínicas de Delight Lab, por ejemplo) hay incluso guiños a tu obra y a la tradición de intervenciones en la que el contexto es fundamental porque se trata de una co-construcción con el pueblo. ¿Cómo has visto este movimiento social diverso y creativo donde los monumentos coloniales y bélicos son destruidos, resignificados, donde los muros son el gran diario de un Chile que le grita a una elite, al autoritarismo, a la injusticia?

Lo que más me impresionó fue el despliegue de una creatividad absolutamente brillante, iluminadora. Esta nueva generación entiende muy bien que la política ha fallado miserablemente, estrepitosamente, y que sólo la creatividad nos puede salvar. Los espacios de la cultura han sido por años los últimos espacios de libertad que nos quedan, y eso lo entendieron claramente los movimientos de resistencia. Es así como el arte y la creatividad salieron a la calle a expresar su deseo por un Chile mejor. Quedó finalmente en evidencia que una performance de LasTesis tiene un efecto mayor, un impacto mediático y político muy superior a cualquier discurso vacío en el Congreso.

—Esos espacios de libertad requieren ser habitados desde la experiencia, que también es simbólica y metafórica. Recuerdo 2016, cuando estuviste en el Teatro de la Universidad de Chile, invitado por su Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Universidad de Nueva York para asistir a Hemisférico. Pues el Teatro ha sido testigo del giro de Plaza Baquedano a Plaza Dignidad. ¿Cómo imaginas un espacio así en el futuro? ¿Debe llevar el nombre de Plaza Dignidad? ¿Cómo se debería habitar para que nunca se olvide, como un espacio de memoria y de creación, de encuentro?

Que Plaza Baquedano se haya transformado en el punto cero del estallido social no es casualidad. La estructura urbana de Santiago, en su linealidad brutal desde Pudahuel a La Dehesa, es una fotografía perfecta de la división de clases que es la base de la sociedad chilena. Plaza Baquedano es nuestro Checkpoint Charlie, por allí pasa nuestro invisible Muro de Berlín. Si históricamente todos los movimientos utópicos no lograron construir una sociedad justa es porque el entorno urbano era el gran enemigo, entre otros. Sólo la imaginación utópica, la que David Harvey llama utopía dialéctica, es capaz de transformar los espacios de libertad en espacios de esperanza. Y a mi juicio, es precisamente eso lo que ha ocurrido en Plaza Baquedano: la resistencia lo ha transformado primero en un espacio de libertad y luego en un espacio de esperanza. Llamarlo dignidad es sólo un signo de la precariedad, de la humillación, finalmente de la falta de dignidad que sufre una inmensa parte de Chile. Como arquitecto yo quisiera que la ciudad convoque a un concurso de arquitectura para rediseñar la Plaza Baquedano para intentar colapsar ese muro invisible, enterrar definitivamente el checkpoint, e intentar ofrecer un modelo de cómo vivir juntos. Pero me temo que aún no existe la voluntad política para esto.

—Has sido clave en visibilizar esos muros en diversas partes del mundo. Pienso ahora en tu mirada respecto de todos los y las excluidas, “desterrados” de la tierra actuales, encarcelados/as (El Jardín del Bien y el Mal, Yorkshire, Inglaterra); en Ohio (And Yet, gigantografía con un relato sobre el horror y en el contexto de las elecciones en Estados Unidos); en Montreal, Canadá (Luces en la ciudad, sobre los sin casa, que no son pocos viviendo en la calle). ¿Cuáles son las motivaciones que hoy agudizan esa mirada sobre el poder/exclusión hoy?

Desde siempre me he definido como un arquitecto que hace arte. El contexto lo es todo. No he sido capaz de crear una sola obra que fuera el producto puro de mi imaginación. Cada una de mis obras responde a un contexto específico en el cual me ha tocado actuar. Mi modus operandi ha sido siempre el mismo: antes de actuar en el mundo necesito entender el mundo. Ese proceso de intentar entender el mundo es lo que me mueve y que desencadena el proyecto final. Ese es el guion que repito siempre para cada proyecto. Las obras que mencionas tienen otra cosa en común: la violencia de nuestra condición actual. Estoy trabajando en cuatro obras nuevas para Hiroshima, la primera ciudad del mundo en sufrir una bomba nuclear. Es un contexto brutal pero no solo histórico, sino que más actual que nunca si observamos el estado del planeta. Estoy diseñando también una muestra sobre lo que se llamó la Viena Roja, un momento alucinante en la historia de esa magnífica ciudad cuando la arquitectura estaba al servicio de los trabajadores. En esa época se hicieron grandes reformas políticas, sobre todo en la vivienda social, lográndose una democratización de la sociedad y una substancial mejora de vida de la clase trabajadora. También preparo una gran retrospectiva en São Paulo que tendrá lugar en cuatro instituciones simultáneamente. Es un ejercicio atormentado, ya que me es siempre muy doloroso mirar hacia atrás y descubrir tantas obras fallidas.

—¿Cómo imaginas una obra para Chile en estos tiempos; que debería considerar?

He sido invitado a participar en la próxima Bienal de Artes Mediales que tendrá lugar en octubre de 2021, si lo permite la pandemia. Participaré con una obra titulada Música (todo lo que sé lo aprendí el día en que nació mi hijo.) Voy a diseñar un pabellón para el hall central del Museo de Bellas Artes, donde se podrán oír los primeros gritos de recién nacidos en Chile. Después de estos meses infinitos de duelo, quisiera celebrar el extraordinario milagro de la vida.

—¿Cómo ves el panorama actual en el Estados Unidos que habitas, que reconoces, que te reconoce? ¿Ves que desde el ámbito de los y las creadores/as culturales se puede trabajar a la par con organizaciones sociales para revertir el giro cultural neoliberal, racista y patriarcal que se agudizó con la era de Trump?

Estados Unidos vive al menos tres crisis simultaneas: de salud, financiera y democrática. La crisis de salud provocada por el Covid permitió visibilizar la extraordinaria precariedad de los servicios públicos que han visto sus presupuestos disminuir en un 18% en los últimos 10 años. Es un escándalo sin precedentes en el mundo, pero esta es la cruda realidad de este país. Estas reducciones han limitado al punto de quiebre programas cruciales como clínicas de inmunización y programas de nutrición para adultos mayores. Son estos recortes, más la ignorancia e ineptitud criminal de la administración de Trump, los que explican por qué Estados Unidos, a pesar de representar el 4% de la población mundial, tiene más del 20% de los casos de Covid. La crisis financiera tampoco es nueva, sólo ha sido exacerbada por la crisis de salud. La inequidad social y económica que existe en este país es el resultado de la altísima concentración de ingresos en la élite, razón clave por la que Estados Unidos, a pesar de todos sus logros económicos, tiene más pobreza y menor esperanza de vida que cualquier otra nación avanzada en el mundo. Y la única sin un sistema de salud público universal. Es realmente difícil, casi surreal, conciliar la existencia de un régimen supuestamente democrático con los altos niveles de desigualdad que Estados Unidos ostenta actualmente. Finalmente, la crisis democrática que vive este país ha sido ampliamente documentada durante estos cuatro años de Trump, un verdadero fascista que debería terminar pronto en la cárcel. La cultura en Estados Unidos ha resistido valientemente a los vientos autoritarios y se prepara para renacer post-Trump y post-Covid. Pero el hecho de que más de 70 millones de ciudadanos de este país votaron por Trump es el elefante que nadie podrá ignorar. He aquí el dilema cultural de los próximos años: ¿cómo hacer cultura hoy cuando la audiencia está brutalmente fraccionada de esta manera?