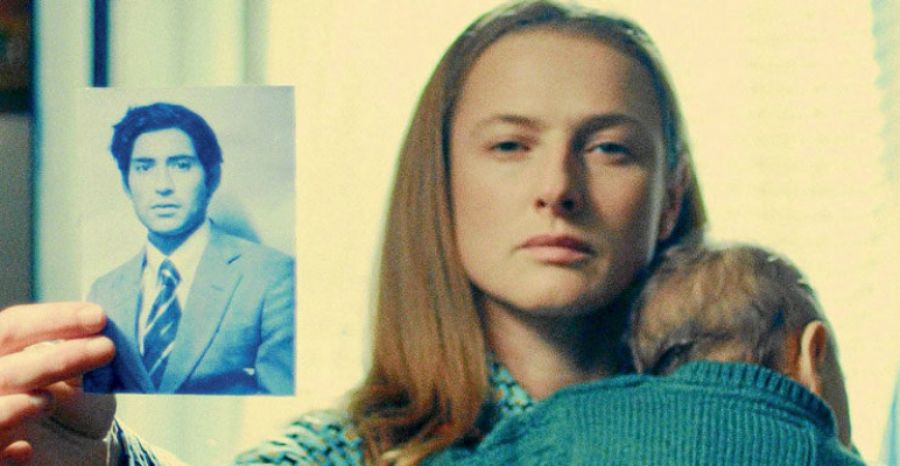

El cineasta, director de la serie Una historia necesaria, que retrata la historia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura, ganadora del Emmy Internacional 2018, habla sobre sus nuevos proyectos en los que seguirá abordando temáticas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, pero esta vez en la época actual, recogiendo los testimonios de algunas de las víctimas que perdieron sus ojos tras recibir perdigones disparados por carabineros durante el estallido social.

Por Jennifer Abate

Formado como publicista en la U. de Santiago y con un postítulo en la U. de Chile, Hernán Caffiero ha trabajado como director, guionista, montajista y productor de películas y series de ficción, que incluyen el largometraje documental El sueño de todos (2014), sobre la selección chilena de fútbol, y Raza brava (2008), una mirada ociológica al tema de las barras de hinchas. Caffiero, además, recibió el premio a mejor director 2019 de la NACCC en Nueva York, y se ha adjudicado dos fondos del Consejo Nacional de Televisión.

—En los últimos días se anunció que serías el representante en Chile de BTF Media, una gran productora mexicana que decide instalarse con una oficina en Chile. ¿Cómo recibes esta noticia? ¿Puedes contarnos un poco del enfoque que va a tener la filial en Chile y si ya hay algunos proyectos pensados?

Sí, la verdad es que fue una situación bien compleja, pensando en que esto no es una cosa que sucedió de un día para otro, sino que viene gestándose hace meses, por lo que tanto el tema del estallido, el despertar social, y ahora la pandemia y el confinamiento, para nosotros ha sido súper complejo, entendiendo que estábamos haciendo un acuerdo de esta magnitud. En muchos momentos pensamos que se nos estaba cayendo, pero finalmente pudimos sobreponernos. Creo que una de las fortalezas que tiene esta alianza es que nosotros vamos a trabajar principalmente en la vinculación y generación de contenidos de plataforma y canales de TV, no para el mercado nacional, sino que para el extranjero. Si uno revisa un poco la producción de industria a nivel local y regional, te das cuenta de que probablemente se demore harto en recuperarse, por lo tanto, el contenido para películas de cine va a ser difícil de levantar en los próximos años, va a ser muy difícil que la gente quiera, por un buen tiempo, meterse en una sala cerrada con 200 personas y potenciales focos de contagio. Por otro lado, todo el tema de ventas, mercados y festivales, también va a verse mermado. Es cosa de ver los números: por ejemplo, plataformas como Netflix han tenido un alza en la cantidad de suscriptores, en marzo solamente sumaron más de 16 millones de nuevos suscriptores, Amazon otro tanto, Disney otro tanto, la gente se volcó en sus casas a ver películas, series.

Entonces, el diagnóstico que hizo BTF a nivel internacional -su casa está en Miami- es que justamente, sobreviviendo a este periodo, lo que viene a continuación probablemente sea una demanda alta en la generación de contenidos de plataforma, que no sólo tiene que ver con la cantidad de suscriptores, sino que también con que todos nosotros nos hemos volcado a ver series. Gran parte de los que ya estábamos suscritos a estas plataformas estamos agotando la parrilla, entonces, efectivamente, las productoras y realizadores que se vuelquen a la generación de contenidos de películas y de series, de alguna forma van a sobrevivir en esta crisis mundial. Creo que gran parte de la industria audiovisual, no sólo en Chile, sino que en el mundo, va a sostenerse por esta ventana.

—¿Han desarrollado alguno de los proyectos o todavía están en la fase creativa?

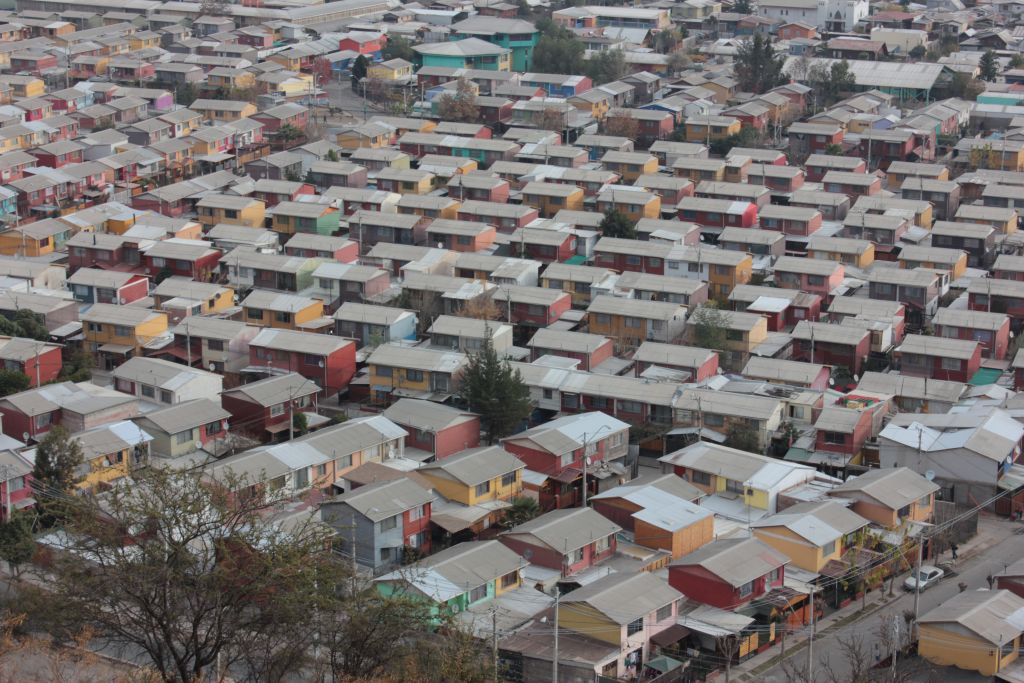

Sí, estamos ya desarrollando dos proyectos que fueron beneficiados el año pasado por el Consejo Nacional de Televisión, dos series. Una de ellas es Raza brava, que es una serie que ganó la categoría histórica dentro del fondo. Es una historia popular, una historia real, que narra el surgimiento de los movimientos sociales, juveniles, ligados al fútbol, que es el despertar de los jóvenes, principalmente en la marginalidad posdictadura, que es cuando volvemos a esta democracia pactada, donde se cierran muchos espacios de representatividad, de pertenencia; muchos cabros de la pobla que deciden volcarse al estadio y a la galería para encontrar una instancia de triunfo. La serie narra justamente eso, la historia de dos cabros que se vuelcan a esto o son parte de una barra brava en Chile.

El otro proyecto es diametralmente distinto. Son 16 historias, un formato muy parecido a Una historia necesaria, que es la serie que hicimos antes sobre casos de detenidos desaparecidos. Ahora vamos a hablar sobre 16 casos de violencia machista, es un proyecto principalmente construido por mujeres; yo estoy viendo la parte de fiscalización y análisis de los procesos cinematográficos y todo el cuento, pero más del 65% del equipo que va a realizarlo, desde el guión hasta la entrega final, van a ser principalmente mujeres.

Si hay una cosa que hasta el día de hoy se sigue presentando es este desequilibrio entre las pegas, sobre todo entre las más relevantes dentro del rubro, sin desmerecer la pega de arte, vestuario, maquillaje, peluquería, donde predomina la presencia de mujeres. Nosotros queremos que la dirección de fotografía, la dirección misma de los capítulos, sea manejada y liderada por mujeres.

—Desde hace mucho, pero con fuerza desde 2018, ha habido una fuerte discusión feminista sobre la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles han sido para ustedes los principales desafíos a la hora de abordar la violencia machista en un contexto como el del Chile actual?

Partiendo desde lo más cercano, el trabajo con tus pares, la elección del equipo, tener que generar protocolos, por ejemplo, organizaciones de mujeres en el audiovisual, para evitar o prever cualquier tipo de vinculación con hechos o personajes que estén involucrados en alguna situación compleja. No sólo en este proyecto, que trata de 16 casos de violencia, sino que en todos: una persona vinculada a cualquier tipo de acoso está absolutamente descartada de los proyectos que estamos realizando.

Gran parte del gremio y de la industria lo está haciendo también. A lo mejor son ejercicios que no se ven cuando prendes la televisión o ves una película, pero se están haciendo cada vez más presentes. Esto también ocurre en la búsqueda de contenidos, de narrarlos, la impronta y la sensibilidad asociada a eso tiene que ser mandatada por una visión que ha estado permanentemente apartada de los procesos más relevantes de la narración, que son la escritura, el montaje, la dirección.

—¿Hay alguna fecha tentativa de estreno de este proyecto?

Sí, este proyecto está pensado para estrenarlo en diciembre. Ahora, con todo este tema del Covid-19, hay un montón de protocolos que tienen que estar validados por el Ministerio de Salud, estamos viendo cuándo podemos volver a filmar. Si podemos filmar en agosto sería posible estrenar en diciembre la serie. Yo y gran parte del equipo con el cual trabajo, además estamos súper vinculados a la franja de la campaña del Apruebo. Me invitaron a participar como director de la franja, a través del comando Por un Chile Digno, que tenía en un principio 30% del espacio destinado a las organizaciones sociales, pero nosotros aceptamos asumir la dirección de esto siempre y cuando el 100% fuera protagonizado por las organizaciones sociales. Fue una petición explícita que hicimos a los partidos que conforman este comando, que son el Partido Comunista, el PRO, Franja Regionalista Verde, Igualdad, Izquierda Libertaria y otros más, y aceptaron hacerlo. Vamos a tener que saber encontrar las formas de equilibrar los proyectos y hacerlo de manera orgánica con los procesos para la realización de la serie.

—La serie de cortometrajes Una historia necesaria, por la que ganaste el premio Emmy, retrata diversos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura. ¿Cómo ves hacia atrás el impacto de esa serie, pensando en el Chile post estallido social, donde nuevamente emergieron voces críticas de las violaciones a los DD.HH. cometidas por el Estado durante ese periodo?

Con el equipo con el que ganamos el Emmy nos dimos cuenta, cuando partimos con Una historia necesaria, de que había una serie de elementos que nos obligaban a asumir esta necesidad de contar, relatar y rescatar la memoria de la gente que había sido desaparecida. Principalmente, la historia de familiares y sobrevivientes que con el tiempo, han pasado ya cuarenta y tantos años, se estaban muriendo, y con ellos también se estaba muriendo la historia de los detenidos desaparecidos. Partiendo de esa base y entendiendo también la lógica sistematizada de la negación, que va generando impunidad no solamente en el tema de las violaciones a los derechos humanos, sino que en términos de corrupción, en términos de los que se hicieron ricos en ese periodo, de quiénes fueron los civiles que propiciaron esto y que fueron bien responsables y que salieron sin polvo ni paja, creíamos que había un acto de justicia en el relato de estas historias.

Mucha gente nos dijo “hasta cuándo siguen con el tema de la dictadura, con el tema de los derechos humanos, abúrranse, qué onda”. No, po’, viejo, porque si esto sigue pasando, si los problemas de esta sociedad, en la pega, en la casa, con tu pareja, no se enfrentan, si no te miras a la cara, no buscas la verdad para solucionarlos, siempre se van a volver a presentar y por eso es que nosotros fuimos tan inquisidores también en plantearlo, en buscarlo, en hacerlo, a pesar de que no tuvimos apoyo de los canales, a pesar de que en primera instancia no querían que pusiéramos los rostros de los culpables, a pesar de que tuvimos que ganarnos un Emmy, que es como el Oscar de la televisión, para que recién nos pescaran.

Y lo que sucede a continuación del estallido, todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha ejercido el gobierno de Piñera, encarnada en los ministros del Interior, en las fuerzas de orden, principalmente en Carabineros, no hacen más que justificar nuestra búsqueda de rescate de la memoria de los años anteriores y no solamente de nosotros, sino que de miles de chilenos que también siguen en la misma. Creo que se hace necesario no solamente refrescar la memoria en términos de la entrega de la información, sino que también buscar los elementos que nos permitan abrir puertas emocionales en las nuevas generaciones que están viviendo esto; ya nadie puede decir “tú no puedes hablar de esto porque no viviste la dictadura”. O sea, a muchos les sacaron los ojos, hubo mutilaciones múltiples, vejaciones sexuales, abusos.

Creo que la forma de hacer entender y de perpetuar esta necesidad de generar conciencia de lo ocurrido en dictadura, de las violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo hasta el día de hoy, es generar ese vínculo, por lo menos desde mi frente, que es el audiovisual, creo que es vital generar contenidos que nos permitan entregar información, abrir emociones, porque cuando la gente logra ponerse en el lugar de otro, empatizar y tener vínculos solidarios, se da cuenta de lo que está sucediendo.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido súper enfáticos en aclarar lo que ha estado sucediendo. Es más, hay cosas que me parecen brutales que han seguido pasando, como la balacera en el Día del Carabinero del 27 de abril. Viene un tipo, agente del Estado, para disparar a mansalva, herir a diez personas. Por suerte no asesinó a ninguna, pero se cuenta como un anecdotario, o sea, al tipo le dieron reclusión en su casa.

—Te referías a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social en nuestro país. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el proyecto en el que estás trabajando a partir de esos casos?

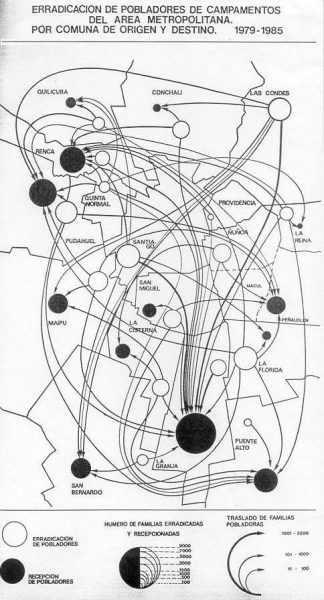

Estamos trabajando en dos proyectos relativos a eso. Uno es la segunda temporada de Una historia necesaria, que narra los casos ocurridos desde el estallido del 18 de octubre, pero que busca hacer el vínculo entre la primera temporada, con lo que ocurrió en dictadura, y cómo el salto del torniquete revela un adormecimiento por 30 años de transición a la democracia pactada. Expone toda la imposición de este negacionismo y de esta impunidad, no sólo en derechos humanos, sino que en otros temas como corrupción, todos los crímenes que no sólo cometen los políticos asociados a la dictadura, sino que muchos empresarios, muchos civiles involucrados.

Entonces, lo que hace Una historia necesaria es generar un gran puente entre el año 86 -esto no se lo he contado a nadie- y hoy. Queremos encarnarlo en Pepe Carrasco, a partir de lo que él vivió junto a su compañera, de la que poco se sabe. Entonces, desde la lucha que encarna José Carrasco, nosotros armamos un puente en función de la lucha, no por la vía armada, sino que por la vía democrática, desde el año 86, el año decisivo del atentado a Pinochet, cuando sucede el asesinato de Pepe y se realizan las primeras manifestaciones realmente masivas y a nivel nacional. En el paro nacional de junio se empieza a construir y develar lo que iba a ser a continuación la salida del dictador, esta democracia pactada.

Hemos estado trabajando con la familia Gatica, con Enrique y Gustavo, viendo también el caso de Fabiola Campillay, hemos trabajado con la familia de Abel Núñez, etc. También estamos desarrollando historias que tienen que ver con la primera línea, hemos estado trabajando con la Brigada Sanitaria de la USACH. Se trata de cabros de 18 años que de un día para otro tuvieron que enfrentar la muerte de su hermano, tuvieron que rescatar a Mauricio Fredes del hoyo donde se cayó; a los 18 años tienen que enfrentar la muerte cara a cara. Cabros que se convirtieron en adultos de un día para otro y que encarnaron la lucha de todos los que por años hemos estado dormidos. Eso es brutal.

«Desde mi frente, que es el audiovisual, creo que es vital generar contenidos que nos permitan entregar información, abrir emociones, porque cuando la gente logra ponerse en el lugar de otro, empatizar y tener vínculos solidarios, se da cuenta de lo que está sucediendo».

—Mencionas los casos emblemáticos, como el de Fabiola Campillay o Gustavo Gatica, pero también un sinfín de otras historias, sobre todo de jóvenes que han estado vinculados a ese proceso y que pagaron costos muy altos.

Sí, absolutamente. Uno, en función de este ejercicio del negacionismo y la impunidad, sabe que después de estos meses, sobre todo después de que gane el Apruebo y la Convención Constitucional, los casos de violaciones a los derechos humanos van a pasar al olvido mediáticamente, judicialmente y de todas las formas posibles. Entonces nosotros, los audiovisualistas, que buscamos inmortalizar las historias, estamos obligados a asumir esta responsabilidad que nadie va a asumir. Vamos a ser la principal herramienta de estas personas para buscar y obtener justicia. La idea es plasmar historias que se sostengan en hechos irrefutables, donde los derechos humanos sean violados flagrantemente, donde exista argumentación jurídica que los exponga.

Junto con esto, estamos desarrollando una serie documental, que narra desde la academia, desde la investigación más purista, por así decirlo, el tema de los protocolos, del uso de la fuerza desmedida y cómo finalmente carabineros y los agentes de orden del gobierno han ejercido su labor en este periodo. Estamos trabajando con grandes figuras del mundo de los derechos humanos, como Claudio Nash, hemos tenido colaboración y apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y tuvimos que hacer un gran giro, porque con esto de la pandemia se nos sumó un actor nuevo al relato, pero que de una u otra forma le da más épica al triunfo final del 25 de octubre, cuando podamos terminar con este legado pinochetista que hasta el día de hoy nos tiene sumidos en la más absoluta desigualdad.

—¿Qué opinas sobre el rol del Estado y los privados en el financiamiento de la cultura y la realización en nuestro país?

En Chile todo está súper pactado, partiendo por el hecho de que los grandes medios son las principales ventanas para generar contenidos y siempre chocan con las historias y necesidades no sólo de quienes lideran estos conglomerados de medios, sino de quienes los auspician. Hay una suerte de negación de los hechos que han ocurrido en este país y hay una identidad súper marcada, histórica, que es difícil que pueda ser asumida, encarnada, por los medios locales. En ese sentido, creemos y tenemos la certeza de que Chile sigue siendo un atractivo no solamente por la factura, capacidad técnica, sino que por las temáticas que estamos desarrollando. Históricamente, fuimos un experimento del neoliberalismo, lo cual fue, en términos cinematográficos, algo súper atractivo de retratar, y por otro lado, ahora estamos siendo observados por gran parte del mundo para ver cómo va a resolverse este proceso político-social que estamos viviendo. Efectivamente, en el extranjero y en las cadenas internacionales existe una apertura mucho mayor a desarrollar contenidos que vayan en búsqueda de la verdad histórica. Cuando tienes la posibilidad de plasmar esa obra, pero sin depender de quienes han propiciado estas mismas condiciones políticas y sociales que estamos viviendo hoy en día, tienes mayor libertad para tener una opinión.

Es más atractivo contar con aportes y financiamiento extranjero para contar las historias que queremos contar. Ahora, efectivamente, nosotros tuvimos un gran reconocimiento a través del premio Emmy, que nos entregó una credibilidad que hizo que la inversión extranjera se sintiera atraída a gente como nosotros; les podemos dar certezas de que las producciones que vamos a hacer son de alto nivel y con un contenido súper cercano a la realidad que vive la mayoría de la gente. No es que nosotros estemos haciendo algo que la gente no ve, no, la gran parte de la población se interesa en estos temas.

—Sin embargo, es difícil acceder a esos productos. Cuando hay trabajos interesantes financiados por el Consejo Nacional de Televisión, muchas veces los canales los transmiten en horarios irrisorios.

Hemos tenido la astucia de navegar en estas aguas distintas a nosotros en el sentido de lo social, de generar contenidos que no sean pasajeros, que aporten en algo y que se transformen en elementos que trasciendan a las generaciones y que puedan servir no solamente para los que ven televisión, sino también para los profesores. Nosotros regalamos la serie Una historia necesaria para todos quienes quisieran verla, nos llamaron del Liceo 1, de escuelas rurales. Se necesitan más contenidos, pero que hablen de la verdad, porque existe una corriente, que ha sido catalogada de revisionismo cinematográfico, que finalmente condiciona el trabajo a un punto de vista súper oficialista en cuanto a la escritura histórica del país, lo cual es grave, porque desde lo audiovisual se construye realidad.

Extracto de la entrevista realizada el 8 de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.