La consagración de derechos como salud, vivienda y educación, entre otros, está entre los pilares de la propuesta de nueva Constitución que los chilenos votaremos el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, la factibilidad de su implementación y financiamiento ha sido uno de los grandes cuestionamientos del texto constitucional.

Seguir leyendo100 años de radio en Chile: Recuperar la vocación pública

“La independencia comercial es una enorme oportunidad para desarrollar proyectos donde la creatividad, el pluralismo y, muy en particular, […]

Seguir leyendoUna constitución que podrá ser “de todos”

En vistas del plebiscito de salida, Fernando Atria cree que es fundamental entender la crisis que nos trajo a este momento y, de paso, dejar de lado toda idealización: la expectativa de que el texto sería una “solución de paz y concordia” era irreal, advierte, porque “ignoraba la crisis que el proceso enfrentaba y las circunstancias que lo vieron surgir”.

Seguir leyendoNo más, porque somos más

La cátedra de Pensamiento Situado es una iniciativa nómade que entrelaza experiencias y modos de hacer del activismo, las prácticas artísticas y el pensamiento crítico desde América Latina. El encuentro, que impulsan las investigadoras Ileana Dieguez y Ana Longoni con el apoyo de la UAM-Cuajimalpa (México) y el Museo Reina Sofía (España), llegó a la Universidad de Chile entre el 30 de junio y el 2 de julio, en medio de las discusiones en torno a la nueva Constitución, bajo el título “Des/constituyentes. Prácticas e imaginarios por-venir”. En la primera jornada, tuvo lugar una conversación entre la teórica Nelly Richard y la exconstituyente Elisa Loncon, acompañadas por la investigadora Javiera Manzi. Aquí compartimos las palabras de Richard, quien reflexionó a partir de los saberes sobre la(s) lengua(s) que pone en práctica Loncon.

Por Nelly Richard

Quisiera entrelazar esta breve reflexión con algunas de las intervenciones que hemos conocido de Elisa Loncon en entrevistas o debates públicos desde que ella asumió la presidencia de la Convención Constitucional y luego se desempeñó como constituyente, para subrayar la importancia de la cuestión del lenguaje, del discurso y sus recursos enunciativos en la formación de las identidades y las relaciones entre culturas y géneros. Decimos “lenguaje” en una doble dimensión: primero, usar la lengua para nombrar lo que se nombra (sabiendo que la palabra recorta, clasifica, estereotipa o, al revés, descubre, revela, transfigura), y segundo, saber que el habla intercomunica cuerpos e instituciones mediante actuaciones discursivas que pueden funcionar como dispositivos autoritarios o, por el contrario, tener un alcance emancipador.

Elisa le ha prestado especial atención a cómo funciona el lenguaje en los procesos de subjetividad y cultura, de constitución de identidades desde una perspectiva tanto feminista como decolonial. Nos hace falta esta reflexión sobre lenguaje, subjetividad y cultura en la encrucijada en la que nos encontramos. Por un lado, está la apuesta a que una nueva Constitución reoriente un diseño de país y sociedad motivando un pacto de entendimiento colectivo que amplíe sus fronteras para renovar la democracia. Y, por otro lado, está la constatación de que nuestra convivencia social está siendo afectada por un grado de conflictividad casi salvaje, de proliferación de múltiples violencias que atentan contra la posibilidad de fortalecer dinámicas intersubjetivas que favorezcan el relacionarse unas con otros desde lo que podríamos llamar, en términos feministas, el “cuidado”. Aplicado al lenguaje, podríamos interpretar el “cuidado” como la delicadeza de un trato con las palabras que las salve de la rudeza y sequedad de los lenguajes utilitarios (los del mercado, de la administración política) que están hechos para despojar al nombrar de toda potencia creativa y reflexiva. “Cuidado” sería también evitar las furias destructoras, las incitaciones al odio o las declaraciones de guerra que matan al lenguaje, condenándonos a la impotencia (el cuerpo primario como un cuerpo cortado de toda ligazón con el sentido que nos vincula a los demás) o bien a la prepotencia (sentirse dueños absolutos de una verdad incontrovertible). El “cuidado” en el lenguaje se refiere, además, a habilitar ciertas condiciones de reciprocidad en el intercambio entre hablantes que, pese a lo conflictual de las disputas de sentido, acojan la otredad en lugar de querer exterminarla.

¿Cómo interviene la dimensión simbólico-cultural de las prácticas discursivas en las visiones de sociedad que comunican entre sí a sujetos, grupos y comunidades? La respuesta atañe a la política en la medida en que supone un nuevo reparto igualitario de poder de intervenir en lo común entre quienes se sienten insatisfechos con la democracia representativa. Pero también concierne al lenguaje en tanto hace de mediador entre el cuerpo y la significación, la experiencia y la representación, la pulsión y el deseo y que, por lo mismo, los actos de habla pueden inhibir o bien estimular nuevas formas de conciencia y de sensibilidad.

***

El 4 de julio de 2021, se inauguró —en una sesión memorable— la Convención Constitucional bajo la presidencia de Elisa Loncon. Se relevó públicamente el máximo simbolismo de su condición de representante de los pueblos originarios como un gesto reparatorio, ya que Elisa proviene de una nación que, desde siglos de siglos, se encuentra condenada por el dominio estatal al olvido, a la negación de su etnia, a la supresión de su lengua, a la desposesión de sus tierras y a la persecución de sus derechos.

Cuando hizo uso de la palabra en el marco solemne de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, Elisa realizó un ejercicio que no debemos olvidar, porque trajo una enseñanza para valorar los recursos enunciativos que facultan el pensar y decir en plural. Si bien tomó la palabra como mapuche al decir “yo-mujer indígena”, Elisa supo trasladarse de este “yo-representante de un pueblo originario” a un “nosotras-nosotros-nosotres” que abarcaba una diversidad hasta entonces no reunida de voces y expresiones. Elisa se trasladó de la primera persona del singular a una primera persona en plural hecha de una mixtura de identidades castigadas por el orden dominante: las de la explotación económica, del maltrato racial, de la opresión sexual, de la represión policial, de la segregación étnica, de la precarización social, de la violencia de género, del abandono de la niñez, del olvido de las regiones, etcétera. Elisa hizo comparecer lo mapuche como sinónimo histórico de despojo civilizatorio, pero junto con exhibir esta carga ancestral, lo mapuche irradió su poder como un “significante flotante” que le dio cabida a múltiples otras identidades rezagadas que se beneficiaron así de la cadena de asociaciones metafóricas tejida por el yo-nosotras-nosotros-nosotres.

Lo mapuche, en la voz de Elisa, hizo girar una constelación de imaginarios suficientemente amplia y diversa como para englobar a los distintos sujetos y a las distintas comunidades marcadas por el descarte, la omisión y la marginación. Sin renunciar al legado de su memoria oral ni a la materialidad de sus prácticas comunales, Elisa desencializó su identidad mapuche para que se entrecruzaran en ella distintas marcas fluctuantes de opresión racial, de precarización económica, de persecución política, de discriminación sexual, etcétera. Elisa reivindicó la categoría de lo mapuche no como un reducto identitario de exclusiva propiedad de quién lo encarna. Ocupó dicha categoría para formular una invitación —generosa, hospitalaria— a que otras identidades se reconocieran en ella en tanto identidades también “otras” que migraron así entre lo no-idéntico y lo parecido, entre lo diferencial y lo equivalente, entre lo equivalente y lo ambivalente. Lo “otro” se volvió política y poética en esta “otra forma de ser plural” —en sus propias palabras—, que supone pensar las identidades no en términos de propiedades-esencias que se autorepresentan excluyentemente a sí mismas, sino como redes variadas de identificación y pertenencia que, entrecortándose unas a otras, pueden formar conexiones inesperadas mediante la juntura de sus bordes.

***

Que Elisa presidiera la Convención ofició como un símbolo de reparación histórica que dignificó a lo mapuche. Así se entendió y se valoró públicamente. Pero, además, Elisa es una profesora de lenguas que sabe de interculturalidad y, por lo tanto, de “traducción”. Se suele hablar de la traducción en términos específicamente lingüísticos para designar el proceso que lleva las palabras a trasladarse de idioma para habilitar su comprensión de una cultura a otra. Pero la “traducción” se aplica a cualquier tipo de enunciado que se desplaza de estructura de referencia, intermediando realidades distintas y distantes. Evoco lo de la “traducción” para nombrar una de las habilidades desplegadas por Elisa en su desempeño como presidenta de la Convención: la de esforzarse en fabricar un vocabulario común entre grupos diferentes e incluso opuestos que, sin excluir el desacuerdo, ofrezca modos de procesar este desacuerdo argumentando y deliberando sobre la tensión entre lo particular y lo universal.

Bien sabemos que cualquier universalismo es desconfiable, porque en su manera de apropiarse de la lengua de lo abstracto-universal, de lo general-trascendente, lo universal tiende a ocultar las luchas hegemónicas mediante las cuales, en el interior de los sistemas de representación, lo dominante termina controlando el sentido. Desde ya, lo “universal” responde al dominio de representación de lo masculino-occidental por mucho que lo masculino-occidental busque invisibilizar las huellas de cómo impone su superioridad epistemológica a costa de reprimir o suprimir lo particular-subordinado (mujer, etnia). Sin embargo, no puede existir texto constitucional sin recurrir a una “traducción” que combine particularismos y universalismos, en la búsqueda conjunta de algún sistema de inteligibilidad compartida que le hable a todas-todos. Se trata, por un lado, de reafirmar las particularidades (étnicas, sexuales o culturales) de cada grupo e identidad que fueron ignoradas por la lengua jurídico-normativa del Estado. Y, por otro, de conectar lo particular con lo universal, evitando el encierro de cada diferencia en el bastión separatista de una sobre-afirmación de lo propio.

La “traducción”, basada en mecanismos de relevo y transferencia del sentido, impide que las palabras se sientan exclusivas depositarias de una verdad originaria. Es, por lo mismo, el único recurso capaz de evitar los sustancialismos y fundamentalismos de la identidad y de la comunidad. La traducción —cuyos mecanismos interculturales Elisa maneja mejor que nadie— sirve para ayudar a las identidades a deconstruirse unas a otras, a saberse parciales y contingentes, a no quedar atrapadas en la clausura de una representación finita y definitiva, invariable.

De ahí la importancia estratégica del concepto de “dialogismo” que Elisa emplea a menudo. Un concepto que, imagino, deriva de su formación de lingüista, ya que se le debe al teórico literario ruso Mijail Bajtin el haberlo formulado. Bajtin quiso criticar al monologismo cultural, entendido este como una forma de discurso regido por la lógica del Uno-de lo Uno, que es siempre una lógica de la centralidad y la totalidad: de la superioridad, del monopolio, de la jerarquía, del dominio, del canon, de la autoridad. Una lógica del Uno-de lo Uno que nosotras podemos caracterizar, obviamente, como masculina-patriarcal y también colonial, es una lógica que busca imponerse, verticalmente, por sobre la multiplicidad divergente de aquello que prolifera horizontalmente en los márgenes y las periferias.

El “dialogismo” incorpora como subtexto las diversas posturas de habla que emergen de una comunidad diferenciada y conflictiva, prestándose a la alternancia de posiciones y argumentos que se mueven de borde a borde. El “dialogismo” (referido a las prácticas significantes, al discurso social, a las formaciones culturales, a las políticas del discurso) nos habla de la identidad no como algo que refleja un conjunto sustancial de atributos dados, preexistentes a la representación que les da forma, sino como algo en proceso que renueva sus significados contextualmente. Hemos aprendido del psicoanálisis, de la lingüística, de las teorías del discurso, de la deconstrucción y del feminismo que las identidades (culturales, políticas, sociales) son construcciones abiertas, no terminadas: son construcciones que se van remodulando al oscilar entre la identidad y la diferencia como tensión productiva de sujetos no unificados, llenos de fisuras y recovecos, de brechas sin rellenar.

Para entrar en el juego de lo múltiple (de lo no Uno), los procesos de identidad y lenguaje deben ser porosos y flexibles, híbridos. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con el discurso de los líderes mapuche que defienden el conflicto armado, prevalece (al menos, para mí) el tono autoritario, patriarcal, de un discurso que se apropia de la representación para conducir intransigentemente las identidades hacia un desenlace prefigurado. Lo mapuche opera ahí como fundamento absoluto de una identidad cuyo destino histórico (revolucionario) se encontraría trazado de modo rectilíneo (de la resistencia al levantamiento; del levantamiento armado a la liberación nacional), sin intersecciones ni giros de por medio, sin oportunidades para que lo múltiple desvíe el curso de lo Uno que captura el discurso del amo (de la verdad, de la razón, del poder). Me parece que el tipo de discurso fundamentalista-radicalista, de una verdad iluminada sobre el desenlace de la lucha mapuche en su versión armada, no ofrece chance para que las identidades (mapuche y no mapuche) se beneficien de los efectos de frontera que bordean, en cada cultura, la identidad y la diferencia que se encuentran siempre en tránsito. Cuando Elisa defiende la plurinacionalidad (un término clave en la redefinición del Estado que establece la propuesta de nueva Constitución), lo hace evocando lo que ella llama “un punto intermedio” para que lo indígena dialogue con lo no indígena: un “punto intermedio” que señala una vía hacia la “autodeterminación”, para que determinados sujetos y territorios deliberen y consensuen su estatuto político no como algo pretrazado, sino como algo móvil y en construcción, abierto a las coyunturas que modifican los campos de fuerza, liberando puntos y líneas que pueden interrumpir o hacer bifurcar los diagramas del poder. El “dialogismo” que reivindica Elisa se opone al esquema maniqueo del enfrentamiento absoluto: ella no busca expulsar a la Otredad hacia un afuera donde no le quede otra que ser vivida como un bastión infranqueable según una lógica dual y separatista. El “dialogismo” del lenguaje y las identidades elude la representación binaria del antagonismo para forjar estrategias del entre-medio que son la condición de una política de la multiplicidad.

Elisa ha hablado de “arremetida femenina” como una fuerza orientada a “cambiar las reglas del juego” que dominan los escenarios del poder. Ella ha usado lo mapuche y lo femenino-feminista como formas resistentes (pero no por ello endurecidas) de plantear identidades dialógicas. Ha usado el lenguaje para invitar a formular identidades que se muestren sensibles a las expresiones de lo no homogéneo, de lo plural-contradictorio, de lo disímil, de lo ambivalente, de todo lo que se resiste al encuadramiento autoritario de verdades y fundamentos irreductibles que adscriben la lógica del Uno-de lo Uno. El feminismo, en tanto vector de una nueva subjetividad política y crítica, no podría sino estar del lado de la multiplicidad como una suma hecha de cruces y travesías. Cuando a Elisa le preguntaron recientemente por el destino del plebiscito sobre la nueva Constitución, ella dijo: “Sí, el pueblo va a acompañar, los territorios van a acompañar, los jóvenes van a acompañar, las mujeres van a acompañar, porque estamos incorporando los derechos de las mujeres, estamos incorporando los derechos de los jóvenes, estamos incorporando los derechos de las regiones. Y somos más”. Así lo había ya planteado la agrupación Mujeres por la vida en los ochenta, bajo la dictadura militar: “No más porque ‘somos más’”. En el caso de nuestra actualidad, de nuestro futuro próximo, tendríamos que insistir: “No +” (No + al bloqueo neoliberal de las transformaciones democratizadoras), porque “somos más”. Y “somos más” no sólo numéricamente, sino porque desplegamos, desde la articulación feminista, una potencia de multiplicidad expresiva que desborda cualquier contenido prefijado (incluso el que le quieren dar los partidos políticos al “Apruebo”), haciendo proliferar horizontalmente las diferencias.

La desinformación nos supone débiles

La intención de desinformar se manifiesta ante el miedo a perder poder, lo que ha quedado demostrado en las campañas del […]

Seguir leyendoNueva Constitución y el derecho a la salud: ¿el fin de la segregación?

En el balance, la propuesta de nueva Constitución, respecto del derecho a la salud, nos abre la oportunidad para avanzar en la construcción de un sistema de salud que contribuya a la cohesión social en Chile.

Seguir leyendoUn nuevo contrato social para niñas, niños y adolescentes

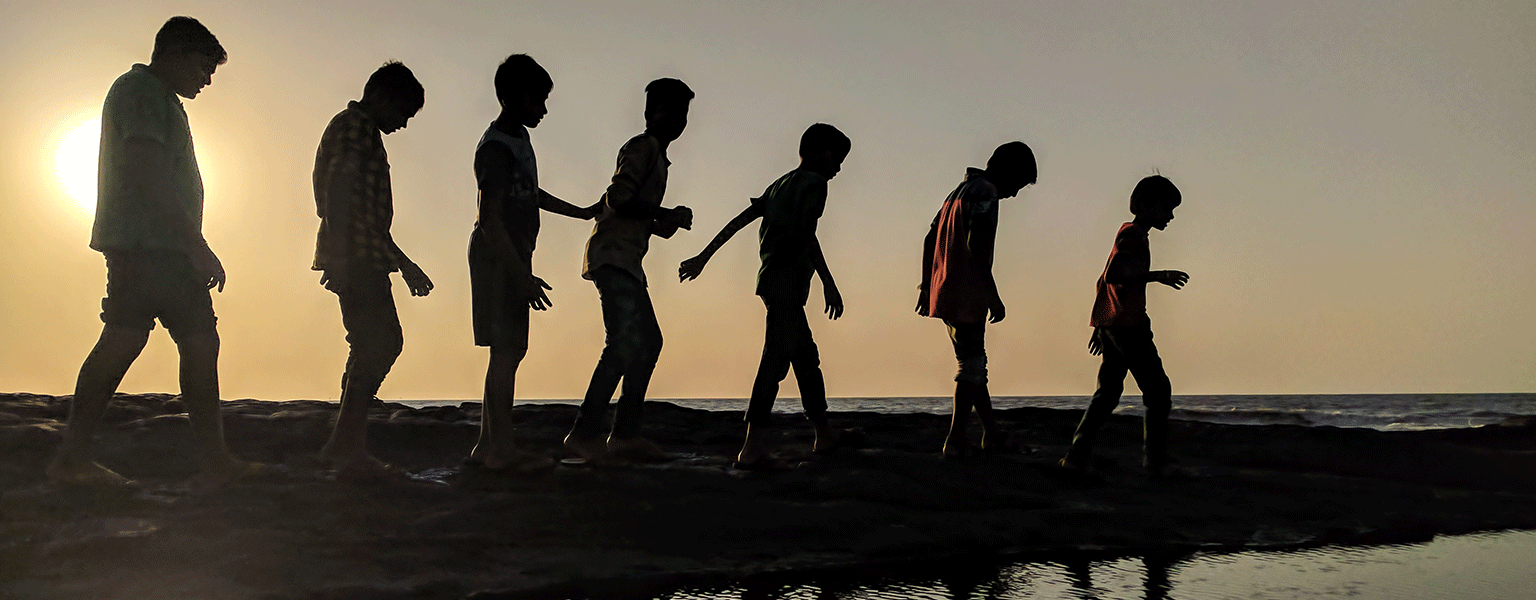

Ante un Estado históricamente tutelar y proteccionista, la propuesta de nueva Constitución reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y establece la obligación estatal de garantizar sus derechos fundamentales. “El texto constitucional propone que no solo sean vistos como sujetos que deben ser protegidos, sino también como personas que pueden participar progresivamente en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan”, escribe Camilo Morales, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. […]

Seguir leyendoNueva Constitución, nuevo estatus de las comunicaciones

“Las propuestas sobre comunicaciones contenidas en el borrador de la Constitución son muy interesantes y superan el enfoque de libertad negativa que tiñe hasta ahora nuestro ordenamiento constitucional y legal en la materia”, escriben Claudia Lagos y Tomás Peters.

Seguir leyendo¿Qué ley de patrimonio necesitamos de cara a una nueva Constitución?

En el marco de la discusión sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural, los académicos de la Universidad de Chile Alejandra Araya y Felipe Gallardo critican las carencias del proyecto en tramitación en el Congreso, y se preguntan por qué se debería considerar una ley apropiada para Chile. “Una nueva Ley del Patrimonio, una ley de verdad, debiese ser inclusiva, realmente participativa y oportuna, no una operación de última hora que dé pie a suspicacias”, dicen los autores.

Seguir leyendoCampos y refugiados

Ante la apertura de campos de refugio temporales para migrantes en el norte de Chile a fines del año pasado y principios de este, la académica Nanette Liberona, de la Universidad de Tarapacá, llama a pensar estos lugares como espacios “de encierro y separación de los desplazados, los refugiados, los clandestinos y otros indeseables (…), cuyas características son semejantes a las de los campos de concentración nazi”.

Por Nanette Liberona Concha

El norte de Chile, y particularmente la región de Tarapacá, se ha visto tensionado en los últimos dos años por los movimientos migratorios que han seguido produciéndose de forma autónoma a pesar del cierre fronterizo. Personas de diversos orígenes han atravesado las fronteras sudamericanas hasta llegar a nuestro país en busca de refugio, no en el sentido jurídico de la palabra, sino buscando un lugar para protegerse. El refugio, entonces, entendido como estrategia de sobrevivencia ante el abandono y la violencia de los Estados, ante las crisis multidimensionales generadas en tiempos de auge del neoliberalismo, ante los desastres naturales, ante el recrudecimiento de la crisis económica producto de la pandemia.

Si consideramos que el refugio es una categoría jurídica amparada por un Sistema de Protección Internacional, cuya misión es otorgar protección a hombres, mujeres, niños y niñas, que se ven obligados/as a migrar de sus países de origen con el fin de salvar sus vidas; todas las personas que se desplazaron forzadamente hacia Chile durante la pandemia deberían considerarse refugiadas. Así lo entendieron países como Colombia y Brasil respecto de la llegada de cientos de personas venezolanas, a las que se les otorgaron visas humanitarias. Así lo entendió también la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando recomendó a los Estados en 2018 considerar la migración de personas venezolanas como una migración forzada[1]. Así lo entendió, por su parte, la Corte Suprema de Chile cuando dejó sin efecto las expulsiones colectivas realizadas a ciudadanos venezolanos, tras invocar normas fundamentales del Derecho Internacional de los Refugiados[2].

No obstante, el gobierno de Sebastián Piñera insistió en estigmatizar esta migración calificándola como “ilegal”, aplicando todas las estrategias políticas y mediáticas posibles para que la población local la viera como invasora y generadora de una “crisis” que llegó incluso a paralizar la ciudad de Iquique en dos ocasiones. Esto acompañado de una política de desidia declarada por parte de las autoridades, que consistió en no hacer absolutamente nada para evitar los conflictos urbanos, sociales y culturales que comenzaron a hacerse cada vez más grandes en la ciudad. Varias plazas públicas se transformaron en campamentos improvisados, donde reinaba la insalubridad, la desesperanza, el hambre y la violencia. Las playas también fueron ocupadas con carpas y otras prácticas de vida. Si no fuera por la ayuda solidaria de organizaciones de la sociedad civil, el número de personas fallecidas y enfermas habría sido mayor al que se contabiliza actualmente.

Un ejemplo de lo anterior fue el caso de la mayoría de las mujeres y niñas que vivían en la plaza Brasil, las que a pesar de ser diagnosticadas con infección urinaria no se atrevían a acercarse a los establecimientos de salud por miedo a ser detenidas y expulsadas[3], ya que se les exigía una “autodenuncia” para recibir una atención médica. Esto significa informar a la PDI del ingreso por paso no habilitado, quedando en un registro que luego puede ser utilizado para una expulsión. Así, en lugar de reconocer a esta población su condición de refugiada y concederles el estatuto como tal, se le desalojó violentamente de la ciudad mediante un operativo policial, al mismo tiempo que fue ahuyentada por la furia de grupos nacionalistas y atacada masivamente en marchas que no fueron reprimidas por las fuerzas públicas.

La historia del Sistema de Protección Internacional se forja a finales de la Segunda Guerra Mundial, con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y se ha desarrollado de manera importante en el seno de la ONU a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Al término de la guerra, los Estados parte de la ONU llegaron a lo que se denominó un “consenso antirracista”, en el que se comprometían a erradicar toda forma de racismo y a resguardar a sus víctimas. Desde entonces, ACNUR ha sido el órgano encargado de hacer valer este consenso. De la misma manera, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es otra institución de la ONU que ha velado porque los movimientos migratorios sean reconocidos por los Estados y gestionados de manera tal que no alteren, sobre todo, su soberanía nacional. Esto, sin considerar la autonomía de las migraciones, cuya fuerza propia lleva a sortear todas las barreras que los Estados han ido fortaleciendo para controlar mejor y sacar provecho de estas poblaciones.

En 2014, el libro Un monde de camps, dirigido por Michel Agier[4], reunió veinticinco etnografías realizadas en países de Asia, África, América Latina y Europa, en las que se analizaron intervenciones humanitarias lideradas por ACNUR e implementadas por diversos organismos humanitarios que trabajan en colaboración. Estas etnografías revelan la permanencia y consagración de la figura del “Campo”, entendida como un espacio de encierro y separación de los desplazados, los refugiados, los clandestinos y otros indeseables. Un espacio cuyas características son semejantes a las de los campos de concentración nazi. ¿Qué decir del consenso antirracista? El ACNUR es entendido como el brazo izquierdo del imperio.

En octubre de 2021 se implementó un campamento en Colchane, localidad altiplánica y fronteriza con Bolivia, en medio del contexto de propagación de contagios por covid-19 y de un incremento del ingreso de población migrante al país. El espacio fue ubicado al costado del Complejo Fronterizo de Colchane, como uno de los “resguardos temporales destinados a la estadía transitoria de migrantes que no dispongan de residencia permanente en Chile”. Fue implementado y operacionalizado mediante un Fondo de Emergencia, transferido desde la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Delegación Presidencial de Tarapacá en septiembre de 2021. Diversos medios de comunicación como INFOBAE[5] y el sitio oficial de UNICEF[6] señalaron que estos dineros provenían de la ONU, a través de ACNUR y la OIM, en tanto organismos internacionales responsables en materia de migrantes y refugiados.

El objetivo de habilitar estos “resguardos temporales” (luego se instalaría otro en Huara) era de posibilitar “una asistencia humanitaria de primera respuesta y el adecuado control migratorio y sanitario para salvaguardar la salud general de la población”, tal como lo menciona la Resolución Exenta 2916/21[7], punto 7. No obstante, estos objetivos no se han cumplido, ya que las condiciones de habitabilidad y de asistencia humanitaria entregadas por el proveedor Trescientos Setenta Ltda. están lejos de los estándares definidos técnicamente por las entidades expertas en atención humanitaria, considerando las extremas condiciones climáticas del lugar. Las personas migrantes son retenidas durante cuatro días para cumplir una cuarentena sanitaria luego de la aplicación del PCR, en un estrecho campamento sin zonas de sombra. El 15 de abril pasado encontramos al interior de este espacio a unas 100 personas aproximadamente, las que mencionaron encontrarse deshidratadas. Además, señalaron pasar frío y no recibir agua ni alimentos, motivo por el cual pedían ayuda desesperadamente a las personas que transitaban por el otro lado de la reja.

En Iquique comenzó a funcionar en enero de 2022 el albergue Lobito por un periodo de tres meses, plazo que se extendió luego desde marzo hasta junio. Inicialmente se trasladaron doscientas familias, incluyendo a setenta niños y niñas, las que quedaron segregadas en un campamento alejado de la ciudad, sin alimentación, agua, asistencia en salud, ni posibilidad de trabajar para solventar sus necesidades elementales. Lobito está ubicado a 22 km al sur de Iquique, en el desierto costero del norte de Chile. Las condiciones climáticas son de aridez extrema del paisaje y del clima desértico, con una alta radiación diaria y bajas temperaturas nocturnas, factores que dificultan la habitabilidad. Solo se puede llegar al sector en vehículo particular, pues no hay transporte público en esa dirección. Luego de una denuncia por parte de organizaciones de la sociedad civil migrantes y promigrantes, que habían solventado la alimentación diaria de estas familias con apoyo de algunas fundaciones y ONGs, se develó que el proveedor a cargo (el mismo de Colchane) se limitaba a entregar un galletón y un jugo al día por persona, contra todo lineamiento técnico en atención humanitaria a migrantes. Afortunadamente, ahora se entregan dos comidas diarias y mejoró el acceso a atención en salud, pero no se provee de agua potable.

En los casos presentados de Colchane e Iquique, más que pensar en resguardos temporales o albergues, identificamos en la figura del “Campo” un espacio de retención y control de una población, en el cual se privatiza la “asistencia humanitaria”. Recordando a Agier, podemos identificar que no se trata de una excepción, sino de una forma de gobernar a los indeseables. Esperemos que las nuevas autoridades eviten las lógicas onusianas de gestión de las migraciones y apliquen las normas existentes a las personas en búsqueda de refugio.

[1] RESOLUCIÓN 2/18 CIDH. Migración forzada de personas venezolanas.

[2] https://www.diarioconstitucional.cl/articulos/importante-fallo-de-la-corte-suprema-sobre-recurso-de-amparo-y-migracion/

[3] Liberona, N., Piñones, C., Corona, M., & García, E. (2021). Diagnóstico de salud de la población migrante venezolana irregularizada en Iquique.

[4] Agier, Michel (dir.), Un monde de camps. La Découverte, 2014, 424 p.

[7] Resolución Exenta 2916 del 13 de octubre de 2021, de la Delegación Presidencial de Tarapacá.