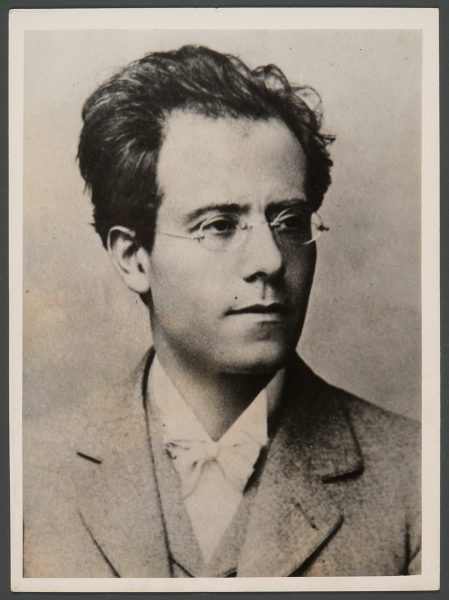

A comienzos de este año, y de la mano del director Paolo Bortolameolli y de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, se escuchó por primera vez en nuestro país la Octava Sinfonía del compositor austro-bohemio Gustav Mahler, algo así como el Everest de la música clásica. Contra los prejuicios, el éxito del evento probó que no hay nada más masivo que la llamada «música docta»: nos casamos con Wagner y Mendelssohn, despertamos con Edvard Grieg, lloramos a nuestros muertos con Chopin.

«Es por amor al sentido que se conciben y se ejecutan grandes sinfonías inútiles que el sentido se encarga de hacerlas útiles»

—Gastón Soublette, «La poética del acontecer».

13 de enero de 2023. La batuta apunta a los músicos en el escenario principal, mientras su mano izquierda dispara vehementemente a la platea del Teatro Caupolicán, donde cuatro trompetas y tres trombones anuncian con fanfarrias el fin del concierto. Este acto dura un instante, pero en la mente del apasionado director chileno Paolo Bortolameolli debieron parecer segundos eternos, horas, décadas… una vida entera. Es el tiempo que tardó la Octava Sinfonía (1906) de Gustav Mahler en ser interpretada en Chile. Algo así como el Everest de la música clásica.

Horas antes, hileras de personas rodeaban la manzana donde se ubica el recinto, desperdigándose por las ajadas calles aledañas. Algunos ciclistas compraban accesorios para sus vehículos de dos ruedas en las tiendas de San Diego, cortada para el desplazamiento de autos desde avenida Matta. Al mismo tiempo, entre las columnas humanas, comerciantes ofertaban churrascas, completos y bebestibles que eran requisados en la entrada del teatro. El cuasitumulto —que las fuerzas policiales y miembros de la organización del evento intentaban ordenar— denotaba ansiedad y un miedo infundado por quedar fuera del histórico concierto. Allegro ma non troppo.

No es un recital de Pailita ni de Karol G. Es la interpretación de la única sinfonía de Mahler no ejecutada en Chile: la Octava o la “De los mil”, por la gran cantidad de músicos que requiere, en el marco de las celebraciones del cumpleaños número treinta de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, precursora de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dirigida por Miguel Farías. Allegro molto e vivace.

La sinfonía se interpretó en dos jornadas consecutivas. Para la primera, las entradas, aunque eran gratuitas, se agotaron en solo media hora. La ávida audiencia estaba conformada mayoritariamente por una mezcla de familiares de los músicos, autoridades de gobierno, periodistas y los habitués del Teatro Municipal, entre ellos, la extraña casta “mahleriana”: quienes persiguen todas las ejecuciones de la música del austriaco en Santiago o fuera de la capital y manejan al dedillo la biografía de Mahler (1860-1911). En este ecléctico público, algunos vestían de gala. Otros se ataviaron con pantalones de baño y guayaberas, un recordatorio de que el calor estival de enero aumentaba dentro del recinto. Como en un concierto de rock, también se repitieron las añosas poleras de Iron Maiden y de bandas de rock progresivo, un género que coquetea con la música clásica y que tiene a Bach como su padre putativo.

La ansiedad del cuasitumulto del exterior llegó al interior del Caupolicán. Durante la espera, nacieron aplausos espontáneos que aumentaban su fuerza y ritmo a medida que más personas se sumaban a la dinámica, como ocurre en los partidos de tenis. De adagio a prestissimo. Varios noveles percusionistas esbozaron una sonrisa, a su vez que un puñado de asistentes reprocharon con silbidos el aplauso tenístico. Una actitud pueril en la víspera de un momento sacro, seguramente pensaron los abucheadores. La parentela saludaba a sus hijos, nietos o sobrinos músicos, ya instalados en la tarima instalada en la cancha del teatro, o hacían ademanes al coro de niños y niñas. En total, 160 músicos y más de 400 voces se congregaron, ansiosos, saludando a sus familiares y posando a la distancia con el fin de ser retratados para la posteridad.

La irrupción de Bortolameolli en el escenario y el inicio del concierto, con el tutti orquestal en mi bemol mayor y el monumental coro, conectaron automáticamente al público con la redención a través del amor. No importaba si el asistente vestía un traje de baño o de gala. Más allá del talante del público, su silencio y respeto hacia la Octava de Mahler fue rotundo. Como sugieren los directores de orquesta, las obras están siempre naciendo.

Clásico por lo popular

Existe una escisión en la música. A menudo se habla de popular y de clásica. Que Wagner es clásico, que el jazz es música para borrachos y, por ende, popular, y que todos los sonidos con raigambre comercial o de gusto masivo son populares. Pero no hay nada más masivo que la música clásica: nos casamos con Wagner y Mendelssohn, despertamos con Edvard Grieg, lloramos a nuestros muertos con Chopin, y reímos junto a Tom y Jerry con Liszt. La música clásica, o mal llamada docta o culta, es parte del inconsciente colectivo y es probable que hasta el ser humano más enajenado de la Tierra identifique la Novena de Beethoven, sin saber que es de Beethoven, sin saber que es la Novena.

Antes de Spotify, del disco compacto o del casete, los vinilos eran la fuente principal para escuchar música, además de los recitales en vivo. El de larga duración —o long play— llegó a Chile en 1951, tres años después de su aparición, y eran ofertados como revolucionarios e irrompibles por estar hechos de plástico de vinilo. “La fabricación en Chile de los discos long play de 33 ⅓ revoluciones por minuto representa, pues, una fecha memorable, ya que al reducir los precios que hoy tienen tales grabaciones, permitirá al público más selecto satisfacer su deseo de contar con una discoteca compuesta únicamente por las grandes obras de los geniales autores, grabadas por los mejores intérpretes (…) los favoritos para la música selecta”, rezaba La voz de RCA Victor, el boletín informativo de esta compañía discográfica en agosto de 1951. Este formato permitió una mayor capacidad para almacenar las obras completas y fue pensado para condensar en un solo disco las sinfonías u óperas. Antes, solo se podían envasar arias de óperas o movimientos de alguna obra, cuando el formato era el antiguo y quebradizo disco de acetato de 78 revoluciones por minuto que giraba en el gramófono o vitrola, como se conocía en Chile —por la deformación de su nombre comercial: Victrola—. Los discos de menor capacidad, como el vinilo de 45 revoluciones por minuto, que almacena entre cinco y siete minutos por lado, quedaron para la mal llamada música popular: el floclor, el naciente rock, el jazz y otros sonidos de moda.

Así, los discos de música clásica se desperdigaron por Chile, en especial en las zonas portuarias como Puerto Montt o Valparaíso, donde los marinos traían las novedades musicales en un mundo aún conectado por mar, no por aviones ni internet. Hoy, no es difícil hallar en algún recoveco de una casa cualquiera un larga duración empolvado entre telarañas y humedad; seguramente, en excelente estado gracias a su material.

Música “clásica” revolucionaria

En 2016 y en medio de la Alameda, la principal avenida de una capital con más de siete millones de habitantes, el director de orquesta Juan Pablo Izquierdo condujo la Primera Sinfonía de Mahler, conocida como “Titán”. El público se acomodó en las sillas en medio de la calle, frente a la orquesta ubicada en la fachada del Centro Gabriela Mistral. Años más tarde, Izquierdo comentó en una entrevista un hecho que le llamó la atención: la gente que transitaba por la ajetreada avenida central se detuvo a escuchar. También destacó la “receptividad” y el “silencio”, pese a que se interpretó en la intemperie y no en la pompa de un teatro. “Quizá para muchos de ellos era la primera vez que escuchaban la sinfonía o a la orquesta”, dijo. También recuerda conciertos llenos que él dirigió en Alto Hospicio, La Pintana y La Granja. Izquierdo fue uno de los primeros difusores de la música de Mahler en Chile y siguió la línea de Leonard Bernstein, de quien fue director asistente en la Orquesta Filarmónica de Nueva York. También fue alumno del conspicuo director alemán Hermann Scherchen.

En el extinto programa televisivo El show de los libros, el poeta Nicanor Parra le responde a Antonio Skármeta que en materia musical ha pasado por las de “Quico y caco”: popular y clásica. “Aunque Roberto Bravo dice que ya no se debe hablar en estos términos. No hay música popular, por una parte, y clásica, por otra. Solo hay música buena o mala”, agrega.

Las semillas de Peña Hen

Tras terminar el concierto del 13 de enero de 2023 en el Teatro Caupolicán, Bortolameolli levantó la partitura como un símbolo de triunfo, de gloria, de amor, de redención. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se hizo presente en el escenario para felicitarlo. El mandatario utiliza a menudo una frase de Mahler: “La tradición no consiste en la adoración de las cenizas sino en la preservación del fuego”. Para interpretar la monumental Octava de Mahler y conseguir las fuerzas y exigencias de la pieza, participaron miembros actuales e históricos de la FOJI, ocho solistas, coros de otras instituciones, incluido uno de niños y niñas —como lo indica, imperiosamente, la partitura original—, y voces multigeneracionales: profesionales, semiprofesionales y novatas desde los siete años hasta los 70, que cantan la primera parte en latín y la segunda, y final, en alemán.

Los siete meses de preparación en las dependencias de Televisión Nacional de Chile les permitieron alcanzar el Everest de la música clásica y, al mismo tiempo, tocar el pináculo artístico y social, uno de los objetivos de la FOJI. Las orquestas juveniles fueron pensadas en sus albores como un proyecto y herramienta de cambio social. Casi cuatro décadas antes, Chile podía presumir de ostentar la primera orquesta infantil en Latinoamérica, montada por el director de orquesta Jorge Peña Hen en 1964.

Peña Hen fue un conductor tozudo, apasionado y obsesivo. Prefirió quedarse en La Serena, donde estaba afincado y sembraba la pasión por la música, que ir a estudiar con Hermann Scherchen, uno de los grandes directores de orquesta del siglo XX. Él quería descentralizar la música, sacarla de Santiago y sus teatros. Para esto, focalizó sus energías en los fecundos valles del norte chileno. Creó la Sociedad Juan Sebastián Bach en la capital de la región de Coquimbo (1950) y, luego, la Orquesta Filarmónica de La Serena (1959). La periodista Patricia Politzer en Batuta rebelde, una biografía de Peña Hen, comenta que la pasión y frases de Bortolameolli perfectamente podrían ser atribuidas al primero.

Como Paolo, Jorge también se atrevió y alcanzó el Everest. Para celebrar los diez años de la Sociedad Bach de La Serena hizo oídos sordos —o aprendió del silencio— y montó La Pasión según San Mateode Bach en esa ciudad. Este apoteósico oratorio dura casi tres horas y requiere solistas, coros y grandes orquestas, como las de la Octava de Mahler. Además, nunca había sido interpretada completa en Chile. Sin embargo, y como Bortolameolli, acalló a quienes lo tildaron de irresponsable y la ejecutó con éxito.

La Pasión… sirvió para cultivar la misma pasión, pero por la música clásica en La Serena. El “Loco Peña”, como era llamado, se inspiró luego de un viaje por Estados Unidos, donde conoció el método del japonés Shinichi Suzuki, creador de un sistema para que cualquier niño pudiera aprender a interpretar música y que solo dependía de ponerle un instrumento en las manos. Peña Hen armó una comisión para formar una gran orquesta infantil en La Serena. Tras conseguirlo, en 1964 celebró el primer concierto con solo siete meses de ensayo. “Me cambió la vida. Mis padres estaban separados, mi madre era alcohólica y vivía con mi papá”, cuenta América León en el libro de Politzer, quien cuando se unió a la orquesta, cursaba tercero básico y nunca había visto un clarinete. “A mí me formó don Jorge”, complementa. Peña Hen fue fusilado tras el golpe de Estado de 1973, como parte de la estela de víctimas que dejó la “Caravana de la muerte”. Lo acusaron de ser terrorista e ingresar a Chile armas al interior de las maletas de los instrumentos.

Las gestas de Peña Hen y Bortolameolli son como las de Fitzcarraldo, el personaje de la película del mismo nombre que monta una empresa para llevar óperas al Amazonas. En la cinta del director alemán Werner Herzog, un barco recorre los torrentes amazónicos con una vitrola montada en su proa que reproduce piezas de Enrico Caruso.

La quijotada de Fitzcarraldo en el Amazonas, con el rasposo sonido de la aguja pasando por los surcos del disco de gramófono, es la misma de Peña Hen conduciendo La pasión según San Mateo, la misma de Bortolameolli dirigiendo la Octava Sinfonía.

Semanas antes de conducir la sinfonía “De los mil”, Bortolameolli dirigió la Segunda Sinfonía de Mahler en el Teatro Municipal. La ejecución fue sublime y soliviantó al público para aplaudir al director y a la orquesta por más de diez minutos. Esta pieza llamada la “Resurrección” también suma exigencias presentes en la partitura, como los cornos que sonaron desde el foyer del teatro; audibles, pero no visibles, como un llamado espectral. Este concierto fue una experiencia que algunos críticos chilenos consideraron de aquellas que cambian la vida; la música como la conexión con lo perfecto, ergo, con Dios; o como canalizadora del mensaje del cosmos, como prefieran. Aquí estuvieron presentes los habitués del Municipal y la “casta mahleriana”, pero lo que se vivió unas semanas después con la Octava fue diferente, fue democratizar la música de Mahler, la música clásica, las artes. Entender que cualquier niño o niña puede ejecutar bien un instrumento y que la mal llamada música docta es masiva, popular y colectiva, como la épica del montaje de esta pieza. La música clásica es celebrar el amor; Mahler es celebrar el amor, y con la ejecución de la única sinfonía faltante del austriaco en el país, debemos hablar del antes y después de la Octava de Mahler: Chile está mahlerizado.