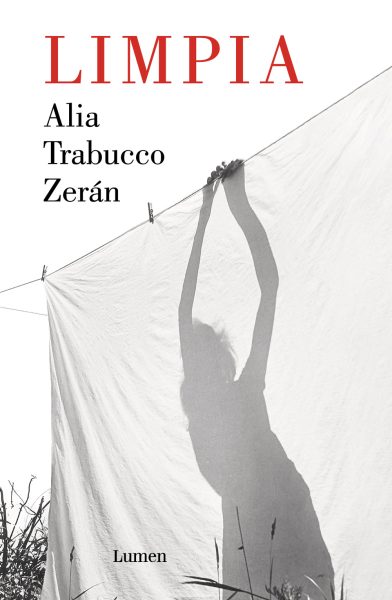

Alia Trabucco es una de las autoras chilenas con más proyección internacional. Ha sido traducida a una decena de idiomas, fue finalista del Man Booker Prize y ganó el Premio Literario de la Academia Británica y el Anna Seghers de Alemania. Con la novela Limpia, la escritora vuelve a un ejercicio que la apasiona: hacer existir a las “borroneadas” de la historia, explorar los lugares incómodos del feminismo. En este libro, Trabucco no solo reivindica el lugar del trabajo doméstico en la sociedad. También convierte el silencio histórico de las mujeres en una forma de resistencia.

Por Evelyn Erlij

Hace unos años, cuando Alia Trabucco (1983) investigaba casos de asesinatos cometidos por mujeres para el ensayo Las homicidas (2019), oyó la historia de una empleada doméstica que asesinó a los hijos de sus patrones en los años sesenta. Se suponía que era un caso famoso, pero no encontró nada en Google, así que tomó el teléfono y llamó a sus padres. La memoria es como un baúl lleno de cachureos que nadie sabe por qué guarda, y ahí estaba el “caso de las mamaderas envenenadas” en los recuerdos de su padre. La escritora tomó notas, oyó incluso el nombre de la homicida —¡Se llamaba la Teté!, dijo el cineasta Sergio Trabucco, y tenía razón: María Teresa Alfaro era su nombre—, pero por alguna razón su mente se fue hacia otro lugar. “Quiero imaginar esa vida, quiero escribir sobre esa mujer”, apuntó la autora en el diario que mantuvo durante la investigación.

Así nació “Un trago amargo”, un texto que publicó en Las homicidas y en el que novelaba el caso desde el punto de vista de Alfaro.

—Ese cuento quiso ser otra cosa desde un comienzo. Escribí cien páginas, no diez. Y ya en la escritura fue llamativo que el aspecto criminal pasara para mí a segundo plano. En el cuento ese es el eje, pero lo que se quedó conmigo ya no fue que Alfaro asesinara a los hijos de sus patrones, sino esa voz achorada, de dientes apretados, y la posibilidad de narrar desde esa mirada el tedio, la soledad y el día a día de una trabajadora puertas adentro en el Chile contemporáneo. Ya no Alfaro, sino otra mujer, y esa mujer terminó siendo Estela —cuenta Trabucco sobre la protagonista de su nueva novela, Limpia, en la que narra la historia de una chilota que trabaja en la casa de una familia de clase alta, en Santiago.

La vida de Alfaro resuena en el libro —ambas trabajadoras se encariñan con una perra callejera, las dos entablan una relación con un bencinero—, pero el argumento está lejos de los hechos macabros del caso original. Es como si Trabucco hubiese querido escribirle un destino diferente a la historia: desde el comienzo de la novela se anuncia la muerte de una niña, pero esa tragedia, a la larga, funciona como incentivo para que el lector lea lo que no quiere leer (o lo que no leería de otra forma). Limpia, ante todo, es el testimonio en primera persona de una empleada doméstica que, en pleno siglo XXI, sigue sometida a condiciones laborales casi de esclavitud.

—Me interesaba subvertir ese relato tranquilizador que se urde desde las clases dominantes y que se resume en la frase: “es como una parte de la familia”. Una frase que contiene muchas violencias: ¿qué parte?, ¿de qué familia? Y qué decir del inicio: “es como”. Ahí hay una violencia brutal. Es como. Es casi. Es decir: no es. No es familia y nunca lo será. Y explorar este punto en una novela, un género que permite indagaciones sutiles y construir una subjetividad con todos sus bemoles, me obsesionó lo suficiente como para volver a esas cien páginas, borrarlas y empezar de nuevo —cuenta la escritora, pocos días después de recibir el Premio del Libro de la Academia Británica por Las homicidas, ya traducido a una decena de idiomas.

232 páginas.

Estela trabaja durante siete años para la misma familia, formada por un padre y una madre que cargan sobre Julia, su hija, expectativas y ansiedades desmedidas, que trabajan y se autoexplotan “como si el cansancio fuese la mayor evidencia de su éxito”. La “nana” limpia el vómito de la niña, la alimenta; lava los calzoncillos del patrón; mantiene la vida familiar en pie. Sin ella, nada funcionaría, pero en la casa es un personaje incómodo, casi invisible. Rara vez se la oye hablar, y cuando un día decide no abrir más la boca, nadie se da cuenta. Hasta que llega a una sala de detención —no se sabe por qué hasta el final—, y sin importar si alguien la escucha, toma la palabra con una fuerza arrolladora. Como si, de un momento a otro, la mujer reconociera el peso de las palabras.

—Me acompañaron un montón de preguntas difíciles en la escritura de este libro. Por qué escribir en primera persona. Qué palabras ocuparía Estela. Cómo escribir su rabia. Cómo aprovechar la estructura de un policial para que ella pudiera narrarse a sí misma. Y la cuestión de qué es ser escuchada y si acaso escuchar puede ser un gesto subversivo —explica Trabucco—. Estela no puede decir “basta” porque su negativa no tiene efecto alguno. Y al poco tiempo, ella calla. Un silencio en el que nadie repara, porque nadie la escucha. Pero ese silencio también puede ser leído como un gesto de resistencia, como un silencio elocuente, hablador.

Tillie Olsen habla de los “silencios no naturales” de las mujeres, de esa “frustración no natural de aquello que lucha por llegar a ser, sin lograrlo”. ¿Cuál crees que es la importancia de tomar conciencia de ese silencio histórico que acarreamos quienes hoy podemos hablar?

—Pienso en otro libro para acompañar la reflexión de Olsen: Dar cuenta de uno mismo, de Judith Butler, donde habla del silencio como un modo de cuestionar la autoridad cuando exige una determinada respuesta. En ese caso, el silencio funda una zona de autonomía. Me pregunto, entonces: ¿no habremos estado muchas veces sujetas a la exigencia de responder de una cierta manera, con ciertas palabras y en cierto tono? Y, de ser así, ¿no será que algunos de nuestros silencios han sido también maneras de resistir? No digo todos, por supuesto. Por otro lado, cada vez que ese silencio impuesto ha sido roto, la sociedad encuentra estrategias para silenciar otra vez. Lo dice Mary Beard en Mujeres y poder: la voz femenina ha sido históricamente deslegitimada. Se dice que es muy aguda, dubitativa, que no tiene autoridad. Y es que no hemos aprendido a oír autoridad en esas voces, en nuestras propias voces. Pasó con Elisa Loncon cuando presidió la Convención Constitucional: criticaron su tono y su forma, intentando así silenciarla. Pero la disputa sigue. La disputa siempre sigue y la voz se alza pese a los sucesivos silenciamientos a los que las mujeres estamos expuestas.

En Las homicidas y Limpia hay un proyecto común que tiene que ver con ampliar el espectro afectivo asignado a las mujeres: la rabia, el odio, son emociones humanas. ¿Por qué quisiste volver a esta idea?

—Me intrigan los modos en que la sociedad atribuye de manera totalmente arbitraria ciertas emociones a las mujeres y otras a los hombres. Es absurdo y, sin embargo, ¡tan persistente! La rabia es un ejemplo clarísimo: cada vez que se asocia a lo femenino se califica como irracional o histérica y se deslegitima. La rabia, en Estela, se traspasa a su voz, al ritmo de sus palabras, a cierta estética que acaba configurando su subjetividad. Y aunque me encanta escribir ensayos, una novela permite de maneras más oblicuas indagar en zonas incómodas y llegar a lugares inesperados. Esa incomodidad es algo que me interesa.

Alianzas invisibles

Cuando los periodistas le preguntaban a Alia Trabucco por qué decidió escribir sobre asesinas en Las homicidas, ella solía decir que estudiar a las mujeres borroneadas de la historia también es una tarea del feminismo. Con Limpia sigue ese camino: desde los movimientos sociales, e incluso desde los feminismos, ha habido siempre una incomodidad con la figura de la “nana”, no solo porque encarnaría algunos de los estereotipos femeninos más arraigados —la sumisión, lo sacrificial, la pasividad—, sino también porque, como ha dicho la investigadora Ana Millaleo, el rol de empleada doméstica replica la lógica de conquistadores y conquistados.

—La dicotomía público/privado borra todas las labores que ocurren al interior del hogar como si no fueran trabajo, sino actos de amor. Se cocina por amor, se limpia por amor, se cuida por amor. Y el amor, por supuesto, no es considerado trabajo —advierte Trabucco—. Ese discurso sigue arraigado, pero creo que la labor del feminismo contemporáneo ha sido clave a la hora de visibilizar el problema. No deja de ser sospechoso el borramiento de la “nana” como integrante de la clase trabajadora y como parte de ciertas luchas populares históricas. Esto ha llevado de la mano un borramiento de su labor en la conquista de derechos básicos, donde organizaciones como SINTRACAP [Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular] han tenido un papel crucial. Dónde se borra y a quién se silencia puede ser mucho más decidor que constatar quiénes tienen el micrófono y qué es lo que dicen.

¿Por qué al feminismo le ha costado tanto aceptar a las empleadas domésticas como trabajadoras?

—Creo que el feminismo contemporáneo ha puesto este tema con fuerza sobre la mesa. La idea de un sistema nacional de cuidados y plantear abiertamente que cuidar es un trabajo son propuestas de la actual ola feminista. Pero creo que tienes razón, hay una deuda con la trabajadora de casa particular, lo que tal vez se deba a dos razones. Primero: admitir que somos seres vulnerables, que dependemos de esas labores de cuidado, socavaría las bases del modelo actual que está fundado sobre un mito de autonomía individual. Así que borrar los trabajos domésticos cumple un papel clave en el mantenimiento del orden económico y social. Lo segundo es una elucubración: tal vez algunas intelectuales feministas de clases altas recurrieron al trabajo “puertas adentro” de otras mujeres. Y esa cadena de explotaciones entre mujeres, aunque causada por una estructura patriarcal, es difícil de explicitar. Así que la incomodidad, muy probablemente, también ha jugado un papel.

Los patrones de la novela corren todo el tiempo una carrera sin sentido, en que el trabajo parece algo así como la espera de la muerte. Estela dice: “La vida tiende a ser así: una gota, una gota, una gota, una gota, y luego nos preguntamos, perplejos, cómo es que estamos empapados”. ¿Qué nos dice esto sobre el mundo que hemos construido?

—Sara Ahmed habla sobre la promesa de la felicidad como trampa neoliberal y patriarcal. Ahí está en el horizonte la felicidad como algo hacia lo que supuestamente avanzamos cada vez que satisfacemos las expectativas que la sociedad deposita sobre nosotras como mujeres, como integrantes de una clase social, e incluso como trabajadoras. Expectativas de género y expectativas de clase: emparejarse, tener hijos, ascender, ganar dinero, endeudarse, adquirir, y luego reproducir esa felicidad en fotos que se comparten performáticamente. ¿Qué pasa si alguien agrieta ese simulacro? Ese alguien, en Limpia, es Estela.

También está la pregunta de por qué tener hijos en un mundo en que todo está hecho para no poder hacerse cargo de ellos: las estructuras sociales, y en particular laborales, están diseñadas en torno a las necesidades de los hombres, y por lo mismo, no hay espacio para la crianza. ¿Cómo se explica una cultura en que se celebra y hasta se exige la maternidad, pero se sabotea la crianza?

—Creo que las mujeres con hijos sobrellevan las exigencias sociales a duras penas, montando una serie de estrategias que en ocasiones pueden ser peligrosas. Asumir, por ejemplo, una épica del sacrificio maternal nos pone de vuelta de un plumazo en la mística de la feminidad de los años sesenta, pero con una siniestra voltereta contemporánea. Porque aparte de buenas madres, buenas esposas, amigas, colegas, tenemos que ser profesionales destacadas. Hay mujeres que se agrupan para encontrar diferentes formas de crianza, hay parejas que efectiva y afectivamente se encargan de su parte en el cuidado; hay también trabajadoras que al organizarse demandan como parte de sus condiciones de trabajo la consideración digna de la maternidad. Pero la contradicción sigue siendo brutal: se exige la maternidad al sujeto femenino, se castiga a quienes optan por otro camino, pero a quienes sí lo recorren se les castiga también.

—Aclaro que esto no es un spoiler: la novela cierra con una suerte de alegoría del estallido de 2019, como si la voz de Estela se amplificara hasta convertirse en un grito colectivo. Si uno mira en retrospectiva lo que pasó en Chile, se pregunta hasta qué punto alzar la voz es solo el primer paso de muchos otros.

—La novela transcurre casi exclusivamente entre cuatro paredes: la del encierro innominado desde donde Estela narra, y la casa, que es casi una prisión. Una pregunta que me planteé fue qué estaba haciendo con esta novela: ¿reivindicarla o castigarla? Y no es que crea que la literatura deba tener un rol pedagógico o un imperativo optimista, pero en cierto punto esa vida sin salida me hizo ruido. Y creo que esa falta de horizonte, ese “cada uno por y para sí mismo” también le hizo ruido a la sociedad chilena en 2019. Porque la revuelta fue un estallido de descontento, pero también fue un momento de reencuentro. Así que Estela, en algún punto, se vuelve parte de algo mayor, su voz pasa a formar parte de un coro, aunque ese momento y ese coro sean fugaces en la novela.

Hay una alianza invisible y poderosa entre Estela, Yany —la perra callejera que adopta y que quiebra el relato— y la niña. Las tres valen como las marginadas del “gran relato del éxito” en el que viven los padres. El perro, desde la cultura clásica, ha sido relacionado con lo más bajo de la sociedad; los niños son considerados como seres profundamente dependientes, y las “nanas” son quizás las figuras más vulnerables a nivel social.

—El quiltro, porque no es cualquier perro, forma parte de nuestra identidad nacional. Simboliza la mezcla, pero también cierta libertad, la negación de una domesticidad, la calle como casa. Refleja fragilidad, pero a ratos también la potencia de establecer alianzas inesperadas. Alianzas libres, no de dominación. Los quiltros son animales nobles, pero también impuros, y por eso son excluidos, mal vistos. Así que tenía que haber un quiltro, porque abre la posibilidad de la ternura, es una compañía sin preguntas y hace que Estela baje la guardia. Porque querer implica volverse vulnerable. En cuanto a la niña, ella también anhela esa compañía y algún tipo de alianza significativa, pero en su caso no alcanza a configurarse como alianza, diría yo. Nunca deja de ser la hija de los patrones, la niña que, con su muerte, marca el final de una genealogía familiar. El final de la familia.