Entre los miles de niños forzados a abandonar Chile junto a sus familias estaba la escritora Lola Larra, que, con cinco años, en diciembre de 1973, aterrizó en Venezuela junto a sus padres y hermanos. Cuando volvió a Santiago en 2006, el desarraigo se profundizó. “¿Qué somos ahora?”, se pregunta la autora.

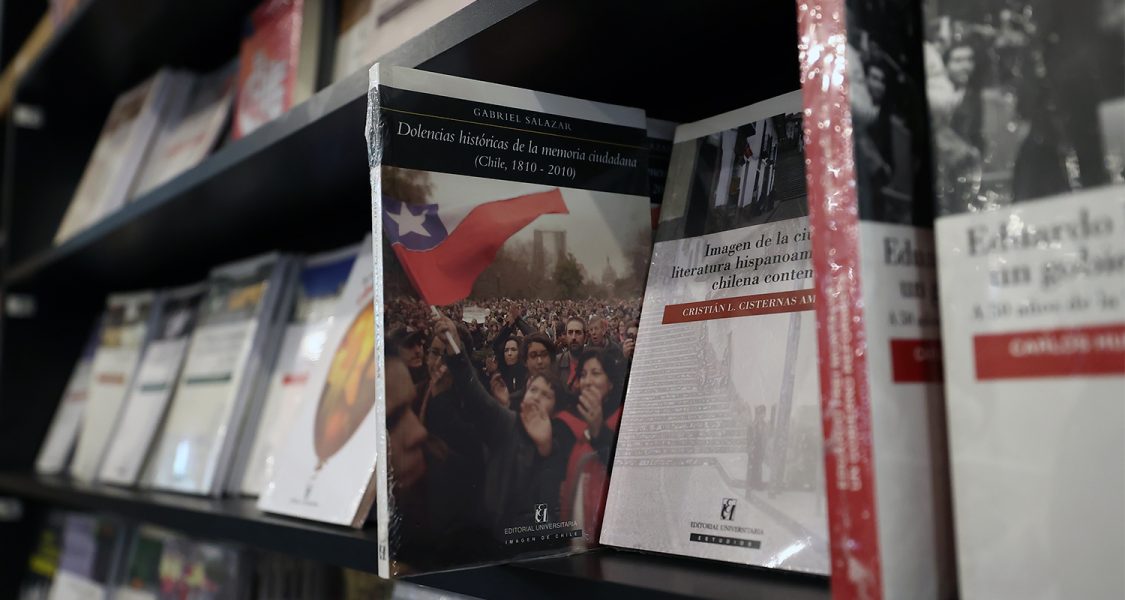

Ilustración: Fabián Rivas

Volverse invisible

En el edificio nos llamaban raros, y es verdad que hablábamos raro. Y que nos vestíamos raro también. Éramos los del departamento sin muebles, de los clósets vacíos, de la pequeña radio a pilas. En el colegio nos atrincherábamos en el patio para comer esas meriendas raras que provocaban curiosidad y burlas por igual. El mayor nos salvaguardaba de los peores, era su deber de hermano grande.

La menor fue la primera en mimetizarse; todos nos admiramos de su rapidez. Estuvo varias semanas sin hablar hasta que, cuando pronunció las primeras palabras, lo hizo con su nuevo acento. El segundo se hacía el chistoso, eso le funcionaba. El mayor, en cambio, eligió pasar inadvertido. Para eso debía comportarse, entrar siempre pidiendo permiso, volverse casi invisible. Quieto y mudo.

Queríamos pertenecer desesperadamente y cada uno lo hizo como pudo. Habíamos aterrizado en territorio desconocido y echamos mano a todos los mecanismos de adaptación que encontramos.

El mayor a veces nos sorprendía porque parecía tener noción de cosas que no alcanzábamos a percibir. Tal vez por eso nos hizo prometer, una tarde, de camino a la casa, cuando nos quejábamos de las zapatillas viejas o de la mochila pasada de moda, que no íbamos a molestar más a los papás. Los papás no están bien, dijo. Y era verdad: andaban extraviados. Desorientados. Nosotros teníamos que hablar por ellos, ser sus intérpretes, indicarles las palabras, los comportamientos adecuados. Protegerlos.

Lograr desentenderse

Odiábamos cuando aparecían por casa. Tan flacos y pálidos, los ojos hundidos, asustados y tristes, apenas cargando una bolsa de supermercado con cuatro pilchas de ropa. Algunos no hablaban. O muy poco. Otros hablaban demasiado, riendo nerviosos.

Nosotros sabíamos lo que vendría a continuación. Nos relegarían al sofá del living y nos quedaríamos sin pieza porque ellos dormirían unas semanas –o con suerte solo unos días– en la nuestra.

Los papás pasarían la primera y la segunda noche encerrados en la cocina con ellos, bebiendo demasiado, contándose historias que nosotros escuchábamos a retazos, historias que parecían sacadas de una película de terror. El papá lloriqueaba anclado a su copa de vino malo. La mamá rabiaba y golpeaba la mesa y decía que teníamos que regresar.

¿Volver a dónde, a qué, con todo lo que nos había costado?, nos preguntábamos mientras intentábamos descifrar detrás de las puertas aquellas palabras misteriosas, aquella letanía de nombres y de lugares desconocidos. Y después, a dormir en el sofá, qué nos importa lo que hablen, qué más nos da. Nuestra mayor conquista era que no nos incumbieran ni nos afectaran más esas historias. Ya no estábamos allá. Ya no éramos de allá. Allá era lejos. Allá era otro mundo.

Aprender a disimular

El documento era distinto al de nuestros amigos. Un carnet amarillo en vez del blanco que tenían todos. Eso significaba que éramos extranjeros. Así las cosas, un documento de mierda, aunque hubiera costado tanto conseguirlo: tantas mañanas a la intemperie haciendo fila frente al Registro Civil, tantos trámites, tantas puertas y ventanillas que golpear.

Pero todo iba bien, porque nos habíamos integrado de tal forma que nadie sospechaba. Hasta que alguna autoridad o algún funcionario te pedía aquel carnet y lo sacabas con miedo y vergüenza de la billetera. Entonces volvía, como un bofetón, la certeza de que el lugar en el que vivías, en el que estudiabas, en el que caminabas todos los días, no era tu lugar. Tal vez no te lo decían, pero quedaba claro. Que vivías allí pero que no pertenecías, que no tenías derechos, que mejor calladitos, que no se te ocurriera alzar la voz, que no podías votar, que no podías opinar. Estabas, pero no.

Siempre añorar

Tiempo después, como siguiendo los designios de la mamá, el segundo comenzó a decir que quería volver. Se entrampaba, culposo, en preguntas absurdas: ¿por qué no estoy allá? ¿Por qué no me quedé con esos de la familia, primos, tíos, abuelos, que están allá sufriendo? ¿Qué hubiera pasado de habernos quedado? ¿Estaría en las manifestaciones, en las protestas? El papá decía que nunca dejaría que volviera solo, era un niño, era peligroso. Y nosotros lo rodeábamos preguntando qué te pasa por la cabeza, si estamos tan bien, tú estás bien, eres de acá, no puedes irte, no puedes dejarnos.

Entonces el segundo comenzó a acompañar a los papás a esas reuniones en las que celebraban las fiestas patrias, esas donde comían empanadas, donde escuchaban a Violeta Parra y a los Quila, donde hablaban de política y discutían, cómo discutían. Y donde siempre terminaban lamentándose y añorando todas las cosas de allá, el clima, las calles, la gente, la manera de ser de la gente, la cordillera, los sabores, todas las cosas buenas, también las malas, porque incluso las malas eran siempre mejor allá que aquí.

Finalmente, tal vez volver

Y un día, de pronto, las cosas cambiaron. Podíamos regresar. Podíamos volver todos al país que figura en nuestro pasaporte, el que aparece en nuestra partida de nacimiento. Ya no teníamos que pelear por una visa de transeúnte, una residencia temporal, la anhelada visa indefinida.

Y aquí estamos, justo frente a la cordillera.

¿Qué somos ahora? Hablamos raro, una vez más. No conocemos los códigos, los nombres, los apellidos, los colegios; somos incapaces de recitar las regiones y de descifrar los puntos cardinales.

El papá un día se encontró con un lugar en una pequeña calle de Santiago. Allí estaban algunos de los que habían vuelto, sus amigos, los “retornados”, sentados frente a una copa de vino. Se reunían para comer las comidas de allá, escuchar la música de allá y para lamentarse y echar de menos las cosas de allá, el clima, las calles, la gente, la manera de ser de la gente, las playas, los sabores, los olores y todas las cosas de allá.

A veces nos quedamos observando a los tantos que llegan de lejos, tal vez de allá o de un poco más allá. Vemos cómo los miran, desconfiados; cómo los tratan, con desprecio; cómo son interrogados cuando escuchan sus acentos.

Cómo decirles, cómo explicarles, quizás podríamos detenernos a hablar con uno de ellos algún día, y contarle que es largo el camino, que no hay caso, paciencia, que la ida es la vuelta también.