El árbol de la vida es uno solo, lo que nos vincula histórica y biológicamente con el resto de las especies. Somos tan primos de una levadura como de una planta. Quizás esa mirada —que debería infundir respeto, humildad y asombro— nos puede ayudar a entender la interrelación entre especies.

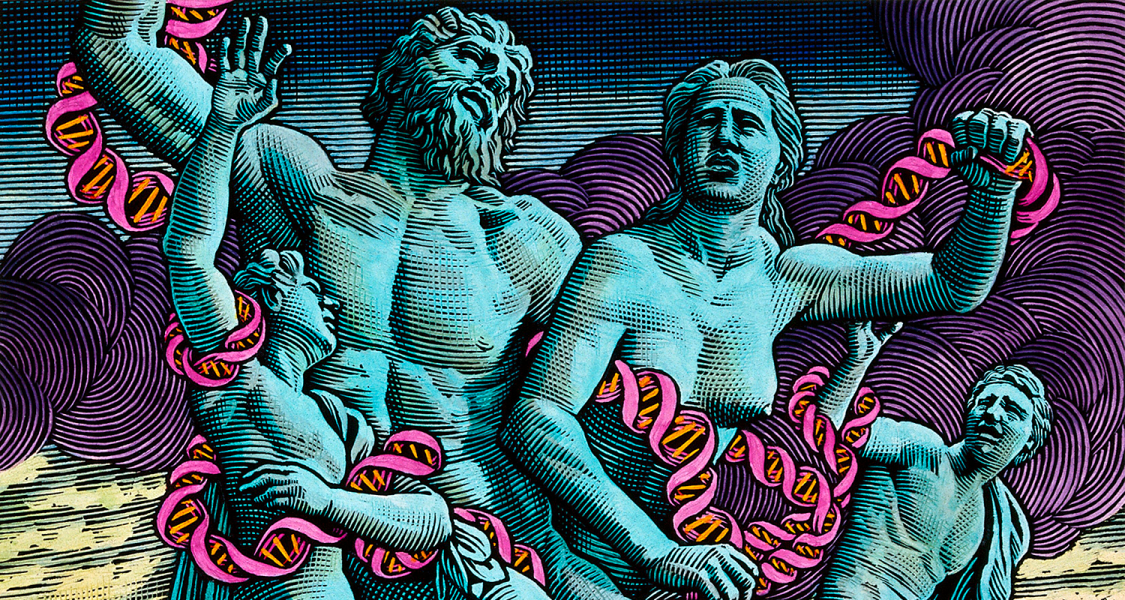

Por Miguel L. Allende | Imagen principal: Sanderson, Bill. La familia de Laocoonte enredada en espirales de ADN (1990). Crédito: Wellcome Trust Limited / Wellcome Institute

Cada vez que una de nuestras células se divide, el adn se replica por completo y dos copias idénticas se heredan a las células hijas. Día tras día y año tras año, copiamos esa compleja secuencia de instrucciones y sostenemos una coherencia corporal y genética durante toda la vida. Si tenemos descendencia, ella hereda estas mismas instrucciones, las recombina un poco y las mezcla con aquellas de nuestra pareja. Pero su adn delata irremediablemente su ancestría, la inmediata y la de todos sus antepasados. En ambas direcciones del tiempo, futuro y pasado, podemos trazar esa relación y esa continuidad, que es enturbiada, apenas, por el azar de las ocasionales mutaciones y las ya mencionadas recombinaciones.

Si nos remontamos a los albores de la humanidad, en una sabana africana de hace unos dos millones de años, vivió una antecesora que nos dio origen a todos los que pertenecemos a Homo sapiens (y a un par de especies más, hoy extintas). Su adn sería reconociblemente humano si lo examináramos, ya que solo tendría diferencias sutiles —y modestas— con el de cualquiera de nosotros. Pero ¿cuán atrás hay que ir para encontrar a un ser humano que sea el antecesor común más reciente de toda la humanidad? La respuesta es sorprendente y completamente contraintuitiva. Esa persona probablemente vivió a lo más hace tan solo 3.500 años (contemporánea al apogeo de la civilización egipcia). Es decir, todas las personas vivas hoy tienen a ese antecesor en común y único, independiente de razas, etnias, pasados migratorios, sangre real o plebeya, buenos y malos, victoriosos y perdedores. Negar la “hermandad” que nos une con el resto de nuestros congéneres es negar la evidencia que nos proporcionan la antropología, la arqueología, la historia, la genómica, y unos cálculos matemáticos no muy simples, pero confirmables. Hay una creencia popular de que toda persona en el planeta tiene un máximo de siete grados de separación con nosotros, hablando de parentesco, relaciones personales o simple conocimiento. La verdad es que, en el aspecto genético, es más o menos así, considerando lo recién expuesto. Desde la ciencia genómica podemos afirmar, sin duda alguna, que los seres humanos somos una especie altamente coherente, bastante homogénea, y que las diferencias aparentes en caracteres que evidenciamos son superficiales; en este caso, literalmente.

Sin embargo, esta consanguinidad entre los humanos hoy vivientes y el continuo ininterrumpido que podemos observar hacia nuestro pasado reciente se extiende más allá de nosotros, o de los homínidos, primates, mamíferos, etcétera. Podemos ampliar nuestro parentesco fuera de la barrera que nos circunscribe como especie. Lo que reconocemos hoy como grados de homología a nivel genómico (identidad o similitudes de secuencias en el adn) es alto con especies con las que compartimos ancestros comunes cercanos (por ejemplo, los primates), menos alto con otros mamíferos, y no tanto con el resto de los vertebrados. ¿Cuál es mi relación con el gorrión que estoy viendo por mi ventana? También tengo un antecesor común con él, uno que vivió hace más tiempo que el antecesor común que tengo con un chimpancé, pero, al fin y al cabo, eso es cuestión de cuán atrás busco a ese “abuelo” y dónde, arbitrariamente, hago el punto de corte que me conviene. El árbol de la vida es uno solo (al menos el que subsiste en este planeta en el presente) y eso nos ata histórica y biológicamente al resto de las especies que nos acompañan. Somos tan primos de una levadura como de una planta. Quizás es una mirada que nos puede ayudar a entender la interrelación entre especies y definir al superorganismo (¿Gaia?) que ha engendrado esta colección de seres. Esa mirada debería infundir respeto, humildad y asombro.

Unos días antes de escribir estas líneas, un equipo de investigadoras/es de la empresa Colossal Biosciences logró generar un animal que denominaron “de-extinto”, gracias a la combinación de dos técnicas de avanzada: la secuenciación de adn antiguo (desde restos fósiles) y la edición genómica. Primero, secuenciaron adn de una especie que se extinguió hace unos 10.000 años (Aenocyon dirus), lejanamente emparentada al lobo gris (Canis lupus). Luego, examinando las principales diferencias entre las secuencias de adn de ambas especies, tomaron células de C. lupus y realizaron la edición en alrededor de 20 sitios de su genoma de manera que ahora fueran idénticas a las secuencias de Aenocyon. Editaron, deliberadamente, genes relacionados con el color del pelaje, la forma del cráneo y mandíbula, y el tamaño general del organismo, con el fin de intentar replicar las características más evidentes (y mediáticamente llamativas) del animal extinto. Por último, con estas células editadas, generaron embriones que llevaron a término usando perras como madres nodrizas. Nacieron los lobeznos y se declaró triunfalmente la “de-extinción” de este organismo, replicando lo que la ficción nos brindó con Jurassic Park y los dinosaurios resucitados. Aunque los científicos del área tenemos nuestros reparos con la forma y la necesidad de hacer este ejercicio, no podemos ignorar las importantes lecciones que nos deja. Por un lado, los genomas muestran una alta dosis de estabilidad en el tiempo, y la acumulación de pequeñas variaciones en la secuencia de adn conlleva diferencias fenotípicas directamente relacionadas con la adaptación a las circunstancias de un lugar y un tiempo. En este caso, diez mil años no es nada, y fue relativamente fácil duplicar el fenotipo ancestral revirtiendo algunas secuencias genómicas de un animal viviente; no es claro que, con mayor distancia evolutiva, sea tan obvia la restauración de fenotipos perdidos. La empresa Colossal defiende su inversión argumentando que podría usarse esta estrategia para proteger especies amenazadas o extintas por causa humana. Pero también surge como inquietud el nivel de pericia que estamos alcanzando con la manipulación genética de organismos complejos, desarrollo que requiere más reflexión, discusión y análisis crítico. Adviértase que ya tenemos un genoma bastante completo de Homo neanderthalensis y, con la misma técnica de los lobos, a algún biotecnólogo aventurero se le podría ocurrir un demencial experimento digno de Mary Shelley. Para tranquilidad de los comités de ética que revisan este tipo de propuestas, al menos en el establishment científico, hay una prohibición total de realizar manipulación genética en humanos con fines reproductivos. Pero no dejemos de tener presente que hemos llegado al punto —como especie— de tener en las manos la posibilidad de encauzar nuestra evolución biológica en direcciones que no dependen de los mecanismos tradicionales de cambio, como la selección natural. Por lo mismo, es fundamental que tengamos la claridad necesaria como para valorar lo que el relojero ciego —como lo llamó el biólogo Richard Dawkins— ha construido sin nuestra intervención.