Con nuevos proyectos en curso y el arrojo de sacar a la luz pública parte importante de su diario de vida, la reconocida fotógrafa chilena —dueña de una trayectoria de casi cuatro décadas— dialoga con los nuevos medios. Esto, luego de una crisis artística que la llevó a buscar una forma de resistir frente a la inmaterialidad y la condición líquida de los lenguajes fotográficos actuales.

Por Elisa Cárdenas Ortega

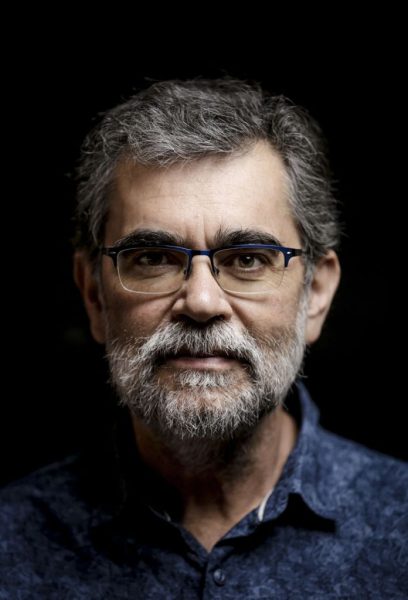

Este ha sido un año de desafíos para Julia Toro (Talca, 1933). Bordeando los 90, lanzó el libro Diarios (Editorial Lumen), donde expone gran parte de sus actividades, pensamientos, vacilaciones y dolores entre 1983 y el periodo del estallido social en 2019. La fotografía es complementaria en esas más de 300 páginas que recorren su vida adulta, con un segundo matrimonio que comenzaba a resquebrajarse y la crianza de su hijo Mateo, fruto de esa relación con el fotógrafo Jaime Goycolea, quien le enseñó el oficio que se convertiría en el verdadero amor de su vida.

En los tempranos años ochenta, Julia se trasladó a vivir al Valle de Elqui, donde el aislamiento la llevó a refugiarse en las páginas en blanco que sobraban de los cuadernos escolares Austral de su hijo. La escritura se hizo una costumbre que nunca más abandonó. Comenzó a adquirir un cierto tono literario y sus amigos la estimulaban con hermosos cuadernos, traídos de viajes por el mundo. Ese material íntimo es también el reflejo de una época, de un país preso en una dictadura cívico militar y una posterior salida a la democracia, con señales de crecimiento que, no obstante, acarrearon enormes brechas sociales hasta hoy.

En su casa ñuñoína, Julia Toro detalla: “Entre las tablas de multiplicar comencé a escribir los desgarros de amor, fue terrible. Después hubo una época en que no escribí, y luego retomé con la muerte de mi hija Julia (de cáncer, en 2014). Hacía un ejercicio de memoria antes de acostarme. Mientras me lavaba los dientes, tomaba el lápiz y escribía todo lo hecho en el día, incluso los productos que había comprado en el supermercado. He seguido escribiendo, pero con el tiempo dejé ese itinerario tan estricto, que era una especie de higiene antes de iniciar un nuevo día”.

Estos diarios comprenden desde su ruptura amorosa hasta todo tipo de confesiones, ideas fragmentadas, divagaciones, poemas, citas de autores, encuentros, proyectos en mente, relatos de la estrechez económica, aspectos de la vida rural, duelos y separaciones; con la perspectiva de una mujer que criaba y fotografiaba, guiada por su intuición. “Nunca estudié fotografía, mi hermana mayor, que era muy prolija, me ofreció pagarme un curso, pero yo dije que no, que por ningún motivo. Van a querer que yo mire como miran ellos, pensé, y yo quería mirar como miraba yo”.

Tuvo una infancia acomodada y siempre vinculada a las artes. El dibujo y la pintura la acompañan hasta hoy, pero fue a los 39 años cuando quedó flechada por la fotografía y su procedimiento. Julia Toro era entonces cercana a artistas, actores, escritores; muchos de ellos exponentes de la contracultura bajo el régimen militar. Ella apretaba el obturador, entre exposiciones, tertulias, lecturas poéticas, fiestas y sobremesas, de manera que hoy resguarda un tesoro patrimonial de imágenes de la resistencia cultural chilena. Esa es una parte icónica de su producción, que también contempla espacios cotidianos, rincones de los barrios que ha habitado, momentos de la vida familiar y su muy particular serie en torno al erotismo. Individuos y parejas le abrieron sus puertas para retratar instancias íntimas, con naturalidad y confianza, prueba de la conexión afectuosa que establece con lo que fotografía, dando cuenta de la vulnerabilidad del ser humano.

Fascinación por el testimonio

Ha pasado el tiempo, y frente a los cambios y avances agigantados de las imágenes en la actualidad, Julia Toro experimentó un desfase, algo que ella define como una “pataleta” fotográfica: “Al ver cómo todo el mundo saca fotos y la mitad del tiempo no está realmente en los momentos, no está con otros, tuve algo así como una crisis vocacional o religiosa. Son un millón de fotos por minuto. Todo ha cambiado mucho, es abismante. Mi crisis fue de exceso, me intoxiqué”, confiesa.

En este contexto, Toro había estado utilizando su iPhone para fotografiar, de manera espontánea, distintas situaciones de su vida cotidiana. Hasta hace poco, ese era su diálogo con la cultura digital, mientras seguía desarrollando la fotografía análoga y sintiéndose perpleja frente a la sobre abundancia e inmaterialidad de las imágenes virtuales. Entre la pandemia y las limitaciones de su edad, se ha ido quedando más en su casa, lo que la ha llevado a explorar más lo digital. “El teléfono me ofrecía la oportunidad de mirar fotográficamente y hacer clic cuando veía cosas que me encantaban, ya fuera caminando por el barrio o saliendo del consultorio. Era una forma de autosatisfacción. He pensado incluso en hacer una exposición solo de fotos del celular. Luego organizamos un estudio en mi casa, y estoy fascinada con la cámara digital, aunque no tengo ni la habilidad ni la destreza aún. Estos aparatos tan perfectos tienen, entre otras cosas, la ventaja de ser más baratos, pues no porque dispare 10 veces va a salir más caro. Eso da libertad, pero yo soy una desconfiada de basarse solo en la selección. Me gusta el disparo único, un clic y caíste muerta de emoción. No disparas dos veces”.

Comenzó así un experimento, germen del proyecto que hoy la tiene entusiasmada: “Retrataba a mis amigos, buscaba lo antinatural, una foto posada. Pensaba en esas fotos perfectas, quería restituir lo que significaba décadas atrás sacarse una foto. En este mundo repleto de imágenes, quise volver a darle un lugar testimonial y ceremonial a la fotografía. Me gusta mucho leer sobre fotografía y así se fue forjando el fundamento que este trabajo requería”.

Una de las principales funciones de la fotografía, cuando empezó a masificarse, fue la legitimación social de personajes e instituciones. Se hizo común, por ejemplo, el retrato familiar en que cada integrante ostentaba su mejor pose, incluidas muchas veces las mascotas. Antiguamente, en los muros de las casas chilenas solía haber fotografías, a veces coloreadas, de la pareja base o del núcleo de la familia, costumbre que se ha ido perdiendo con el tiempo y los desplazamientos de la era digital.

Con la colaboración de su hijo Mateo Goycolea, productor y teórico de todos sus proyectos, Julia Toro instaló en su casa un estudio, recreando en pleno siglo XXI la usanza de los años cuarenta o sesenta, pero con el abanico de posibilidades que dan los medios actuales. En estas nuevas circunstancias, Julia encauzó su fascinación por esas antiguas fotos matrimoniales retratando parejas constituidas por personas del mismo sexo. La serie está en pleno proceso y postula a los Fondos de Cultura. Las tomas, muy formales y de poses estereotipadas, contrastan con los modelos de espontaneidad que hoy exigen las imágenes en redes sociales y en la publicidad.

“El proyecto se llama Testimonio —adelanta la artista —, porque eso es: testimoniar la convivencia y el amor de parejas que llevan años juntos. Se suele ver al mundo gay vinculado a una estética más parafernálica, de mucho maquillaje. Este trabajo apunta a lo habitual de una relación, a que su intimidad es como la de cualquier otra persona. En Chile, mucha gente ha sufrido por su orientación sexual. Es algo que ha empezado a cambiar, pero no lo suficiente. Este es un homenaje y un acto de desagravio para las víctimas de la ignorancia, de quienes no aceptan que a alguien no le guste lo mismo que a uno. Y han resultado fotos encantadoras, donde no hay nada rígido. Retrato a matrimonios en forma impecable y a la vez alegre, soleada. En las sesiones lo hemos pasado genial, es muy entretenido, pese a ser un trabajo con una idea sólida detrás”.

De tocata y fuga

Con seriedad, pero también con cierta ironía, Julia Toro subvierte la institucionalidad del retrato matrimonial, planteando una reivindicación que siente necesaria. Estas imágenes inscriben a las y los individuos fotografiados como parejas visibles y legítimas al interior de la sociedad. Esta inscripción tan concreta, tan determinante, se relaciona también con la crisis fotográfica que la hizo sentir tan incómoda. Es su propia resistencia contra la inmaterialidad y la condición líquida de los lenguajes actuales.

“Sé que soy profundamente fotógrafa y que tengo una obra que es un paquete grande, importante. Pero eso ya fue. Mi vida está mediada por la fotografía, tuve una rabieta con lo digital, pero se me ocurrió esto como respuesta. Mateo armó este foto studio y me iluminé y volví a nacer. Estamos en un proceso en que todo es nuevo y hay que aceptarlo. Yo soy muy de tocata y fuga, pero ahora no puedo salir a la calle, estoy media patuleca. Así que, ¿qué mejor que descubrir que sentada y con un trípode lo paso muy bien haciendo fotos que tienen un sentido?”, dice.

En la recuperación de la tradicional foto matrimonial, resignificándola con temáticas de género, Julia Toro ejerce ese necesario desajuste del que habló el filósofo italiano Giorgio Agamben en Qué es ser contemporáneo: “Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, justamente por ello, no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella (…). El desvío —y al mismo tiempo, la cercanía— que definen la contemporaneidad tienen su fundamento en una proximidad con el origen, que en ningún punto late con más fuerza que en el presente”.

En ese mismo tono, Julia Toro confiesa: “Mi giro tiene que ver con el estallido social y con todo lo que ha pasado, porque no soy yo la que he cambiado, cambió todo, cambió el mundo. Menos mal que aún me queda sensibilidad para decidir e inventar algo nuevo, distinto pero dentro de lo mío, aceptando que el físico hoy es más limitante”.