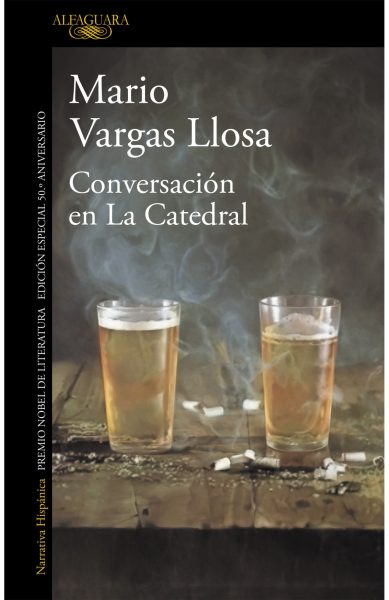

Desde sus inicios, el autor y Premio Nobel, fallecido este domingo a los 89 años, demostró una ambición por abarcar la complejidad de la realidad en novelas de estructura innovadora y múltiples perspectivas, que marcaron su trayectoria. Aunque él mismo consideraba inalcanzable este ideal, exploró sus límites en proyectos extensos y multifacéticos como Conversación en La Catedral, que según él mismo fue su mayor obra.

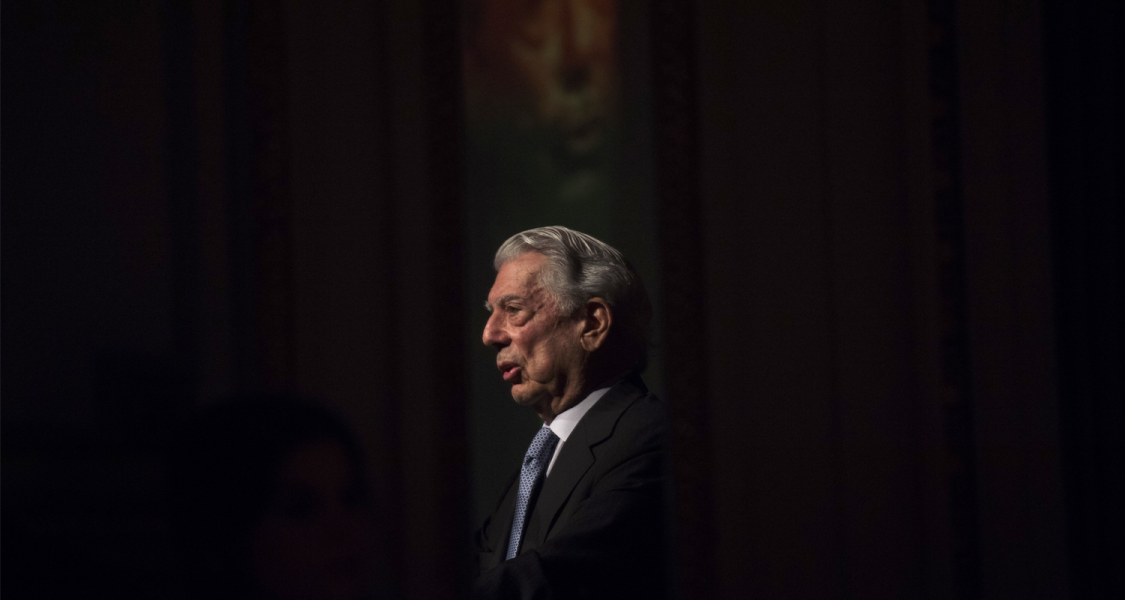

Por Denisse Espinoza y José Núñez | Foto principal: Eitan Abramovich / AFP

Estaba en la cresta de la ola. Era 1967 y el peruano Mario Vargas Llosa llegaba a Caracas a recibir el segundo premio más importante de su meteórica carrera. Cinco años antes, con solo 24 años, había recibido el aplauso de la crítica con La ciudad y los perros, su novela debut, que retrata la brutalidad, el machismo y la lucha por la sobrevivencia en un colegio militar peruano, y que le mereció el prestigioso Premio Biblioteca Breve de la editorial barcelonesa Seix Barral. Ahora le tocaba recibir otro espaldarazo. La casa verde, una ambiciosa novela coral donde las historias se entrecruzan espacio y temporalmente — teniendo de escenarios Piura, al norte de Perú, la selvática Iquitos y el Amazonas—, recibía el prestigioso Premio Rómulo Gallegos, que lo situaba de forma definitiva como la cara más visible de una nueva camada de escritores que renovaría las letras latinoamericanas y que luego, con el éxito mundial de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, ese mismo año, se bautizaría oficialmente como el boom latinoamericano.

“Repentinamente y con gran tralalá, su nombre —y de paso el de la Editorial Seix Barral— se hizo popular en todo el mundo de habla castellana: La ciudad y los perros hizo hablar a todo un continente”, escribió José Donoso, el exponente chileno del movimiento en su Historia personal del boom (1972).

Durante la premiación del Rómulo Gallegos, Vargas Llosa pronunció un discurso donde dejó clara su impronta de escritor comprometido con la política y el devenir del continente. Eran tiempos convulsos donde la revolución cubana tenía aún entusiasmados a sus adeptos y el joven escritor era uno de ellos. “Dentro de diez, veinte o cincuenta años habrá llegado, a todos nuestros países, como ahora a Cuba, la hora de la justicia social y América Latina entera se habrá emancipado del imperio que la saquea, de las castas que la explotan, de las fuerzas que hoy la ofenden y reprimen. Yo quiero que esa hora llegue cuanto antes», dijo. Y agregó: “Pero cuando las injusticias sociales desaparezcan, de ningún modo habrá llegado para el escritor la hora del consentimiento, la subordinación o la complicidad oficial. Su misión seguirá, deberá seguir siendo la misma; cualquier transigencia en este dominio constituye de parte del escritor, una traición”.

Sus pronósticos fueron errados. Ese mismo año se produjo el desencuentro, cuando el régimen castrista encarceló al poeta Herberto Padilla y él, junto a otros autores, exigieron su liberación, pero no fueron escuchados. Vargas Llosa pasó rápidamente, como tantos de sus personajes, de la ilusión al desencanto: se convirtió en anticastrista, vio cómo varios países de Latinoamérica se sumían en nuevas dictaduras y él mismo, tiempo más tarde, se convertiría en un fallido candidato a la presidencia del Perú contra Fujimori en 1990.

Lo único que le quedó siempre frente a la derrota fue la literatura. Una literatura que corrió en paralelo a la faceta de actor político y que continuó consolidándose y ganando premios, incluido el Nobel de Literatura en 2010. “Medir el valor de la obra de un autor por su posición política es del todo equivocado, sobre todo si se trata de Vargas Llosa”, sostiene el académico de la Universidad de Chile y experto en su obra, Cristián Montes. “Los cambios que sufrió al transformarse en un intelectual liberal no afectaron en nada negativamente a su obra, porque su visión de mundo siguió siendo potente y no conservadora. Creo que ahí se cumple lo que Marx decía sobre Balzac y ‘la teoría de la disociación’: existe en el buen escritor la capacidad de dotar a sus personajes con discursos que no le son necesariamente propios”.

Vargas Llosa se caracterizó desde sus inicios por su interés en la experimentación técnica, aspecto por el que fue valorado como un maestro de la composición, innovando en las posibilidades narrativas y estilísticas. “Desde la primera página se notaba en él una búsqueda de algo mayor y más acabado. Se apreciaba una gran formación cultural, un interés por la historia y por la literatura que no era habitual en las novelas proletarias o sociales que se leían en ese momento en Latinoamérica. Había una profundidad prodigiosa. También hay en todas sus novelas ciertos temas matrices: el auge y caída, las grandes aspiraciones de cambio y las derrotas, la esperanza y la frustración de sus personajes, y luego la violencia, el poder y qué se hace con él, o cómo se va deslizando por los distintos estamentos sociales”, explica Montes.

“En su obra la forma nunca es gratuita. La arquitectura de las novelas, la elección de las voces, las temporalidades siempre responden de alguna manera a un diseño, a una matriz argumental”, coincide el escritor chileno Simón Soto. “No es solo la destreza técnica porque sí, que es un pecado mortal recurrente, sino encontrar nuevas formas de lenguaje con respecto a un argumento. En él, forma y argumento consiguen alcanzar una cumbre”, agrega el autor de novelas como Matadero Franklin (2019) y Aguafuerte (2023).

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Conversación en La Catedral (1969), a menudo citada como la obra maestra de Vargas Llosa, y “uno de los ejemplos más cabales de la ‘novela fresco’ de una sociedad”, como la calificó César Aira en su Diccionario de autores latinoamericanos. A través de una extensa conversación que sostienen sus protagonistas, Santiago Zavala y Ambrosio, el libro retrata el Perú de la dictadura del general Manuel A. Odría (1948-1956) —la corrupción, la degradación moral, la represión política— y lo hace intercalando diferentes historias, puntos de vista y voces narrativas. “En ella hay una búsqueda por empujar la forma de la novela hacia su máxima capacidad”, dice Soto.

Esa ambición también se vio reflejada en obras como La guerra del fin del mundo (1981) e Historia de Mayta (1984), que, junto con sus anteriores libros, de alguna manera participan en la tradición de la novela total, uno de los derroteros más fructíferos de la literatura latinoamericana —cuyo origen se encuentra en escritores como Balzac, Dickens, Flaubert, Melville, Tolstoi, Joyce, Proust—, que aspira a representar (y agotar) cada aspecto de una realidad, creando un universo narrativo.

Pero Vargas Llosa “no descuidaba los sellos personales como el humor, algo que no lo tienen todos estos grandes escritores”, comenta Cristián Montes, y apunta a novelas como Pantaleón y las visitadoras (1977), donde por primera vez reveló esa faceta humorística, y otras menos conocidas. “He escrito mucho sobre La ciudad y los perros, que me parece su gran novela, pero en términos de experiencia placentera me quedo con La tía Julia y el escribidor (1982) y con ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986), que encuentro que es una joyita, tan ajena al volumen de Conversación en La Catedral, pero con un manejo notable del estilo, la sátira y la ironía”, agrega.

Una novela, todas las novelas

Luego del paréntesis que le significó la campaña presidencial del 90, Vargas Llosa retomó la escritura con la publicación de un libro autobiográfico: El pez en el agua (1993), donde intercala episodios de su infancia con su experiencia como candidato y su derrota frente a Fujimori. En esa década publicó otras novelas: Lituma en los Andes (1993) y Los cuadernos de don Rigoberto (1997), pero no fue hasta 2000 con La fiesta del Chivo que el peruano regresó a la gesta de la novela total.

Allí, el lector se encuentra en una historia con un espiral descendente, situada en República Dominicana y centrada en el asesinato del dictador Rafael Trujillo y los eventos posteriores bajo distintas visiones: la de su círculo íntimo, la de los conspiradores que lo mataron y la de una mujer de mediana edad contemplando su propio pasado. Tres historias entrecruzadas que van reflejando a distintos niveles un retrato del poder dictatorial, del machismo, de sus efectos psicológicos y su impacto a largo plazo.

En una conferencia realizada ese mismo año, en Monterrey, para la Cátedra Alfonso Reyes, Vargas Llosa explicaba su concepto de novela total y de la imposibilidad de hacerla realidad: “Me puse a pensar leyendo Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, novela de caballería enorme, y la dificultad para decir qué clase de novela es, porque es al mismo tiempo toda clase de novelas juntas, es una novela épica, es una novela de costumbres, es una novela militar, novela psicológica, es una novela de individuos pero también de colectividades, es una novela que en un momento dado produce vértigo por la riqueza de elementos y materiales que la constituyen y por esa mirada, que es una mirada totalizadora, que quiere realmente abarcarlo todo (…). Esa para mi es la novela total, pero es más bien una aspiración que una realidad, jamás nadie podrá realmente escribir una novela total, pero están las que más se le acercan y son las grandes novelas que todos ya conocemos, está El Quijote, las novelas de Dostoievski, el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Proust…”.

Con el boom, nació en la literatura latinoamericana una cierta tradición de la novela total, convirtiéndose en una meta para aquellos autores que buscaban reunir en un solo libro los recursos y la destreza técnica alcanzada. “Ese deseo está presente en Vargas Llosa, en García Márquez, de alguna manera en Cortázar, y sobre todo en Carlos Fuentes. Para mí, La región más transparente (1958) y La muerte de Artemio Cruz (1962) son novelas absolutas”, opina Soto.

Esta tradición influiría incluso a aquellos escritores que no se consideran tan herederos del boom, como Roberto Bolaño con 2666. “Hay una columna de Fabián Casas donde dice que Bolaño es parte del boom: su estrategia, su ambición, su mirada, su idea de Latinoamérica y de los países de habla hispana. Él fue bien duro con todos, pero a la vez afirmó en entrevistas que lo que hicieron en la novela García Márquez y Vargas Llosa no tiene parangón. Es gigantesco. El boom pone sobre el mapa la novela total, buscando la máxima ambición, y luego Bolaño toma esa posta en Latinoamérica. No se me ocurre otro escritor que tenga ese deseo febril de abrirse a una novela gigantesca”, agrega.

Entonces, ¿existe acaso una novela total de Vargas Llosa?

En 2019, cuando se cumplían 50 años de la publicación de Conversación en La Catedral, el mismo Vargas Llosa reconoció que para él era su mayor obra, sin duda. “La novela que me hizo escritor”, dijo con orgullo al diario El País. La misma que le había tomado tres años escribir y que terminó publicándose por Seix Barral en dos tomos. Fue también la primera con la que vivió el privilegio de dedicarse solo a la literatura gracias al apoyo económico que le dio, en ese entonces, su flamante nueva agente, Carmen Balcells.

En adelante, esa sería la tónica: “Mi mayor defecto, creo, es mi falta de confianza, que me atormenta enormemente. Tardo tres o cuatro años en escribir una novela, y paso buena parte de ese tiempo dudando de mí mismo. No mejoro con el tiempo; al contrario, creo que me estoy volviendo más autocrítico y menos seguro. Quizás por eso no soy vanidoso: mi conciencia es demasiado fuerte. Pero sé que escribiré hasta el día de mi muerte”, confesaba el peruano a Paris Review en 1990. “Escribir está en mi naturaleza. Vivo mi vida según mi trabajo. Si no escribiera, me volaría los sesos, sin dudarlo. Quiero escribir muchos más libros y mejores. Quiero vivir aventuras más interesantes y maravillosas que las que ya he vivido” .