“Hasta que la dignidad se haga costumbre” fue una de las frases que se transformó en consigna tras el estallido social del 18 de octubre y que de alguna manera engloba las exigencias de la ciudadanía relacionadas con diversas materias que van desde mejora de sueldos, pensiones y término de las AFP hasta reformas en la educación. Sin embargo, en esa larga lista, las demandas de mejor salud y vivienda digna aparecían más bien desplazadas. Hoy, la pandemia ha hecho nítida la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones precarias como campamentos y viviendas sociales de baja calidad, o en situación de hacinamiento y con escaso acceso a una atención de salud oportuna. Es allí donde el virus podría causar estragos cuando llegue el invierno.

Por Denisse Espinoza A.

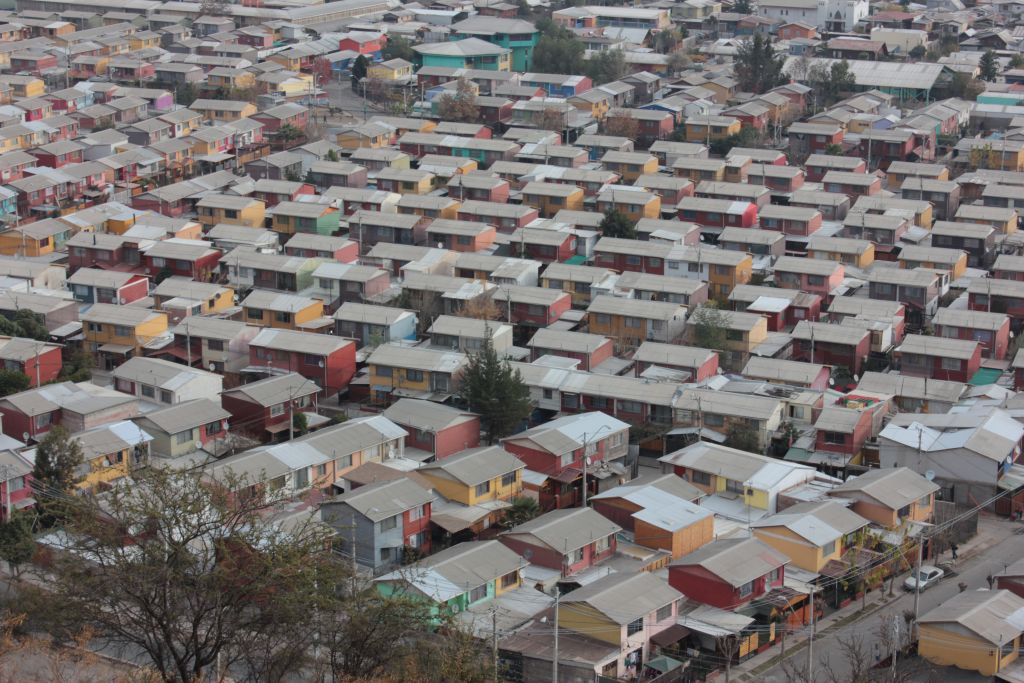

La cuarentena o el llamado aislamiento social ha sido una de las estrategias de los gobiernos para enfrentar la pandemia por Covid-19 que ya lleva cuatro meses desde el primer caso detectado en Wuhan, China, y que ha afectado a Chile desde mediados de marzo. El llamado general ha sido a “guardarse en los domicilios” y así evitar que la infección se siga expandiendo. Pero ¿qué pasa cuando “quedarse en casa” es sinónimo de seguridad y tranquilidad sólo para una parte de la población? ¿Qué pasa cuando hay más de tres grupos familiares, por ejemplo, viviendo bajo mismo techo? ¿Qué pasa con quienes viven en campamentos y ni siquiera tienen agua potable? Hay familias que no tienen condiciones térmicas o sanitarias adecuadas para pasar un invierno normal sin enfermarse. ¿Qué pasa con ellas? Las realidades de vivienda en Chile distan mucho unas de otras y aunque no necesariamente debiera ser un factor correlacionado, lo cierto es que en nuestro país la vivienda precaria sí está asociada también a sectores geográficos: Santiago es sin duda una de las ciudades paradigmáticas en esa división entre barrios ricos y barrios pobres.

En octubre de 2019, la Fundación Vivienda presentó uno de sus últimos estudios, Allegados, una olla de presión social en la ciudad, donde junto con entregar cifras preocupantes sobre déficit habitacional, cuestionó la efectividad del mercado inmobiliario –en cuanto a la provisión de vivienda para sectores emergentes y medios– y los programas públicos de vivienda actuales, y relevó la urgencia de elaborar un plan de desarrollo urbano que dé solución efectiva y a largo plazo a los problemas de segregación y precariedad en que vive gran parte de la población. En la actualidad, 1.528.284 personas, equivalentes al 8,6% de la población, viven bajo la línea de la pobreza medida por ingresos y un 20,7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Además, de las 497.560 viviendas, 91,4% tienen familias viviendo el fenómeno del allegamiento y hacinamiento. A los días de lanzado el estudio se produjo el estallido social del 18 de octubre, otra olla a presión donde la situación habitacional era sólo una de las causas de la molestia general, y quizás la menos visible.

Así lo confirma el geógrafo Juan Correa, uno de los autores del estudio de Fundación Vivienda: “Los temas urbanos y de salud no aparecieron en la primera línea de las demandas durante la crisis social, pero ahora la pandemia dejó al desnudo estas desigualdades estructurales. La vivienda tiene mucho que decir sobre tu vulnerabilidad espacial de cara al Covid-19. Lo más seguro es que el nuevo discurso del gobierno, de volver a la normalidad, a los trabajos, a las clases, hará que el virus se expanda porque ni siquiera ha llegado a su peak. Es urgente identificar aquellos sectores de la población en los que el virus puede ser más desastroso, y la vivienda es clave. A mayor hacinamiento, más concentración de personas, y, por ende, más contacto, por lo que el contagio será más probable”.

Desde enero, Correa trabaja en el Centro de Producción del Espacio (CPE) de la Universidad de las Américas y con ellos ha estado elaborando una serie de artículos que justamente cruzan variables entre territorio y la expansión del virus. Uno de ellos, Cuarentena o no cuarentena, esa es la pregunta –publicado el 7 de abril–, plantea el riesgo que se produce al levantar la medida en el sector oriente y retomar actividades productivas en esa zona –la apertura de los mall sería un ejemplo–, ya que al estudiar los desplazamientos de la población se hace evidente que muchas personas de comunas que aún no poseen altos índices de contagio, suelen desplazarse hacia el eje del corazón en cuarentena: Santiago, Providencia y Las Condes, lo que haría más probable el contagio y que el virus se traslade a otras comunas periféricas.

Además, Correa y otros integrantes del centro apelan a la necesidad de establecer cuarentenas preventivas en barrios vulnerables incluso antes de que se detecten casos de contagio. “Nosotros creemos que lo mejor es hacer la cuarentena, porque justamente es en situación de hacinamiento o de allegamiento que suben las probabilidades de que mucha gente se contagie y en un plazo más corto. También cuando hay condiciones precarias de materialidad. Por ejemplo, si una persona está enferma en casa, pero esa vivienda tiene mala calidad térmica, no va a estar cómodo, va a pasar frío, habrá humedad y el virus puede ser más difícil de controlar”, dice Correa. “Estamos seguros de que el Estado puede aumentar su deuda pública en un 20%, como muchos países lo están haciendo, porque Chile es uno de los que tiene menor deuda pública de Latinoamérica. Si el Estado hiciera la inversión, por ejemplo, de apoyar a estas familias vulnerables con entrega de alimentos, medicamentos, pago de los arriendos y un ingreso ético para tres meses, con el fin de que no necesiten salir de sus casas, bien se podría frenar la expansión del virus, que si llega a expandirse en estos lugares, de seguro tendrá el costo de muchas vidas humanas. Eso es muy grave, porque se podría evitar”.

Al igual que Correa, Fernando Campos, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, experto en temas de desarrollo urbano y miembro de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la misma casa de estudios, enfatiza en la urgencia que supone que el Estado otorgue ayudas efectivas durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos, los migrantes. “Ya que con este virus todos podemos infectarnos por igual, el gobierno ha planteado la idea de que también todos podemos acceder por igual a los sistemas de salud, y eso no es así. La población migrante es vulnerable en ese aspecto. En otros países, como Portugal, por ejemplo, se les dio permiso y residencia a todos los migrantes para asegurarles la atención médica en los servicios de salud”, cuenta Campos.

“También es necesario desarmar la idea de que los migrantes tengan un problema especial con el virus; son las condiciones habitacionales las que tienen un problema y eso afecta a todos quienes vivan en esas condiciones. El tema con los migrantes es que se les debe asegurar el acceso a los servicios públicos de salud, independiente de su estatus migratorio, si tiene los papeles al día o no, ya que lamentablemente la mayoría vive en malas condiciones de vivienda y es allí donde hay un alto foco de contagio, y es allí donde urge que las personas sean diagnosticadas y monitoreadas a tiempo”, agrega el sociólogo.

Según un informe desarrollado en febrero pasado por el Departamento de Sociología de la U. de Chile en conjunto con Un Techo para Chile y el Centro de Ética y Reflexión Social de la U. Alberto Hurtado, las personas migrantes representan el 14% del déficit habitacional que existe en Chile, donde el 22% son allegados y 19%, además, vive en condiciones de hacinamiento. A esto se agrega que la mayoría no tiene acceso a vivienda propia, sino arrendada, y que una de cada cuatro personas arrienda sin contrato. Un 30% de ellos vive en campamentos. Esa fue una de las razones del lanzamiento de la campaña “La humanidad somos todes”, impulsada por la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile, la Universidad Abierta de Recoleta y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.

En este sentido, durante las últimas semanas el Ministerio de Vivienda comprometió la entrega de “kits de salud” que incluyen cloro gel, toallas desinfectantes, detergente, pasta de dientes, cepillos de dientes, guantes, jabón, paños de limpieza y lavalozas, entre otros, que están destinados a las personas que viven en los 802 campamentos que se tienen catastrados. La ayuda ya estaría llegando a los primeros 290 campamentos y seguirá sucediendo así todos los días, dice el ministro Cristián Monckeberg. “Mediante una alianza público privada, se acordó el aporte de la CPC para contar con 47 mil kits más, con los que llegaremos al total de campamentos. Estamos trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas, el mundo privado, para llegar con estos kits, y con toda la información a las familias para prevenir contagios en los campamentos. Efectivamente, este virus a todos nos puede tocar, pero hay familias más vulnerables y en ellas debemos focalizar una ayuda lo más integral posible”.

Claro que estas serían ayudas de emergencia y, en ese sentido, el ministro asegura que lo que se busca es dar soluciones más permanentes. “Estamos trabajando en una política de erradicación a largo plazo, que busca otorgar soluciones definitivas a estas familias que, gracias al catastro, están identificadas y con las cuales se está trabajando en diferentes proyectos para una solución, ya sea en el mismo lugar donde viven, mediante un proceso de urbanización, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el campamento Manuel Bustos en Viña del Mar; o con la construcción o relocalización de las familias en otros lugares”, dice Monckeberg, quien asegura que además han acelerado la entrega de dos mil viviendas sociales desde que comenzó la pandemia, “lo que viene a ser muy importante para que puedan pasar este tiempo en la seguridad de sus nuevos hogares”.

Sin embargo, no es la cantidad de las viviendas sociales ni la capacidad de entrega lo que preocupa a los expertos, quienes comparten una crítica profunda y de larga data a la falta de actualización de los estándares de calidad de lo que se construye y la falta de planificación urbana de largo plazo, sin la cual se ha seguido reproduciendo un modelo segregatorio a la hora de habitar las ciudades chilenas. A esto se suma el hecho de que la vivienda no está contemplada como un derecho garantizado dentro de la Constitución. Hoy, el modelo considera la vivienda como un bien más dentro del mercado que promueve la libre competencia entre empresas constructoras, y ese es uno de los puntos clave que se debería reformar para construir una ciudad más igualitaria.

No son 30 pesos ni 30 años

Si bien es cierto que en los últimos años han habido mejoras en la construcción de viviendas sociales, se han aumentado los metrajes –entre los años 80 y 90 se construían viviendas de 25 a 36 metros cuadrados mientras que hoy el estándar va de los 44 a los 55 metros cuadrados– y hay ejemplos aplaudidos de viviendas sociales ampliables como las que ha levantado la oficina Elemental, lo cierto es que la construcción ha bajado debido al alto precio del suelo, lo que supone seguir desplazando este tipo de viviendas a la periferia, donde el suelo es más barato.

El arquitecto Ricardo Tapia, académico de la U. de Chile y especialista en vivienda social, realizó una investigación Fondecyt que justamente analiza el tema. “Entre 1980 y 2002 se construyeron 230 mil viviendas sociales, la mayor cantidad de producción de viviendas en toda la historia de Chile, pero el tamaño eran en promedio de 45 m2, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron apenas 23 mil viviendas, y esto es simplemente porque el suelo fue cada vez más caro, sobre todo en las metrópolis. Ya que el suelo eminentemente urbano es un bien que se transa en el mercado, en las ciudades el precio va de las tres a cuatro UF hacia arriba el m2, y para que una vivienda social se pueda construir y genere utilidades a las empresas, no debería superar el precio de una UF por m2. Pero eso ya es imposible de encontrar en ciudades de más de 100 mil habitantes, por lo que terminan construyendo en la periferia, en lugares como Lampa, Buin, Talagante, Melipilla, donde hay menos población y donde tampoco están obligados a dotarlos de equipamientos complementarios, que las viviendas estén cerca de colegios, servicios de salud, etc.”, explica. “Por otro lado, aunque ha habido un avance con respecto a lo que se hizo durante la dictadura militar, todavía quedamos al debe en cuanto a otras condiciones de habitabilidad, como la parte acústica, térmica y de localización”.

Fernando Campos comparte ese primer diagnóstico y califica de obsoletos los criterios para medir la calidad de las viviendas. “El índice que se ocupa es el de déficit habitacional, que dice poco del criterio de calidad que se utiliza y que está construido en base a datos de hace 50 años o más, entonces, que te digan si la vivienda tiene piso de tierra o no, son criterios muy básicos. Hoy el estándar de vida ha subido y eso no se ve reflejado en estos indicadores. La capacidad de ventilación o los niveles de humedad de una vivienda no se toman en cuenta y son justamente los que hoy, en medio de una pandemia, ponen en juego la rapidez del contagio”, dice el sociólogo.

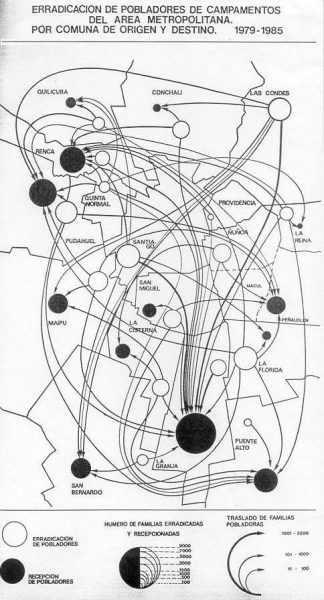

La política de vivienda social que existe hoy en Chile se instauró en 1979, luego de que la junta militar dictaminara que el suelo no era un bien escaso y por lo tanto dejó en manos de los privados y del mercado la apropiación y construcción de estos bienes. La arquitecta Alejandra Celedón, Jefa de Magíster de Arquitectura UC, ha estudiado el tema a fondo y lo llevó a la palestra internacional cuando en 2018 representó a Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia con la muestra Stadium, donde exhibió cómo se desarrolló el Programa de Radicación y Erradicación de Barrios Marginales a la Periferia de la Ciudad (1976-1985) y la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNUD) de 1979, que liberó el perímetro urbano de la ciudad. Todo esto se anunció, en esa época, en un evento en el Estado Nacional, el 29 de septiembre de 1979, cuando 37 mil pobladores fueron convocados para una entrega masiva de títulos de propiedad bajo esta nueva política. “De ahí en adelante, no el Estado sino el mercado regularía, desde los costos de la tierra hasta la construcción. Ese es el cambio fundamental con el gobierno anterior: la vivienda ya no es un derecho sino una mercancía, y los proletarios son transformados en propietarios, los pobladores en deudores. El resultado era esperable y hoy aún visible: un proyecto de ciudad (o falta de este) en base a una suma de lotes privados, atomizados, desprovistos de un programa colectivo”, dice Celedón.

Hoy, esa segregación se hace aún más patente con la expansión de la pandemia: “El virus ya está distinguiendo entre barrios (y países) según sus recursos y su capacidad de admitir los distanciamientos y aislamientos que demanda. Está el caso de Puente Alto, que se transformó en el foco más alto de contagiados del país. Hacinamiento, imposibilidad de hacer cuarentena, espacios domésticos inadecuados, harán visible la inequidad a través de la enfermedad”, reflexiona la académica de la UC.

Antes de 1973, la visión de la ciudad era un problema territorial y colectivo donde entidades como la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano) y la CORVI (Corporación de la Vivienda) entendían la arquitectura como piezas colectivas e integradoras de la ciudad. De esa época hay ejemplos emblemáticos como la Villa Portales, ubicada en Estación Central e inaugurada en 1966, o la remodelación San Borja, ubicada en el centro de Santiago, en las que el Estado expropió terrenos pagándolos a precio de mercado para levantar edificios en altura interconectados y con grandes áreas comunes. En 1972, incluso, el gobierno de Salvador Allende entregó las primeras viviendas sociales ubicadas en Las Condes, la Villa San Luis, que contaba con 250 departamentos que llegarían a ser mil, para quienes vivían en campamentos en esa comuna y que hoy figuran destruidos y abandonados.

Durante la dictadura, en tanto, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) a cargo de Miguel Kast elaboró los primeros mecanismos para diseñar, aplicar y evaluar su política social, entre los que se cuentan el Mapa de Extrema Pobreza (1974), la Ficha CAS (1977) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional o CASEN (1985). Con ellas se proponía una política social que tuviera como objetivo erradicar la pobreza extrema mediante el crecimiento económico y la entrega directa, desde el Estado, de subsidios a los más pobres, pero para ello se debía identificar a los beneficiarios.

“El planteamiento político fue: ‘bueno, tenemos muchos pobres, mucha demanda de vivienda y los recursos del Estado son escasos, entonces vayamos focalizando’. El concepto de focalización es el que se mantiene hasta ahora en el sentido de que se le da preferencia a los más carenciados. Bajos de Mena es un ejemplo de eso, se juntó a un grupo de gente que tenía más o menos el mismo puntaje de ficha CAS, lo que significó grandes áreas homogéneas de igual nivel de pobreza y precariedad, sin ninguna clase de integración de distintos niveles socioeconómicos. Craso error”, dice el arquitecto Ricardo Tapia.

Sin embargo, en las últimas décadas la falta de planificación y la especulación del valor del suelo por parte del mercado no sólo ha perjudicado a los grupos más pobres, sino también a la clase media a través de la construcción de grandes torres con cientos de departamentos, poco metraje y sobreprecios que han formado una burbuja inmobiliaria. “Los famosos guetos verticales obedecen a esa lógica. El mercado descubrió un nicho de gente que trabajaba en áreas centrales y que sólo necesitaba un lugar para dormir y comenzó a construir departamentos de 17 m2 y a venderlos en más de mil UF, simplemente porque había mercado para hacerlo. La verdad es que no existe una norma que regularice la cantidad mínima de m2 que debe tener una vivienda privada”, agrega Tapia.

En agosto de 2019 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Integración Social Urbana que impulsa el MINVU y que incentiva la densificación de buenas locaciones de vivienda con proyectos privados que incorporen cuotas para viviendas sociales, lo que le permitirá a las personas acceder, con subsidios, a barrios mejor localizados. La iniciativa ya se discute en el Senado y es defendida por el ministro Monckeberg, ya que “busca acabar con la segregación”, pero ha sido más bien cuestionada por los expertos entrevistados.

“Es un cheque en blanco para las empresas inmobiliarias”, dispara Juan Correa. “Les da la facultad a los privados a seguir construyendo en lugares con buenos indicadores, cuando lo que se debería hacer es dotar de mejores servicios a los barrios de la periferia, que haya hospital, un Cesfam, colegios y profesionales de calidad, no comprimir más el centro”, agrega.

Mientras, el arquitecto Ricardo Tapia repara en la falta de conexión que existe entre la clase dirigente y la ciudadanía. “La gente de menos recursos y sectores más vulnerables no quiere irse a vivir a aquellos sectores donde vive la gente de mayores recursos: lo que la gente quiere es que sus barrios y comunas gocen de la misma calidad residencial que tienen los barrios altos, mejor transporte, más áreas verdes, mejores servicios complementarios. Lo mismo sucede con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que viene desde el primer gobierno de Piñera y que se fundamenta en cinco pilares espectaculares, en los que todos estamos de acuerdo, pero que son sólo indicativos y no vinculantes, y en los que, la verdad, tampoco se le ha pedido la opinión a la ciudadanía”.

“Creo que es fundamental volver a considerar la vivienda como un derecho”, dice el sociólogo Fernando Campos. “No creo que el problema sea la regulación, la regulación existe, pero está orientada a fines que no compartimos todos, o no se transparentan los fines a los que apuntan esas normas y ciertos grupos las utilizan a su conveniencia. A Chile no le faltan mecanismos regulatorios, le falta que nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos regular las cosas. A mí me cuesta pensar, por ejemplo, que en el último año en Santiago se haya construido una mejor ciudad. Es el momento de pensar en una ciudad más equitativa con los estándares de vida, es brutal que eso no esté en discusión hoy día y es brutal también que mandemos a la gente a hacer cuarentena en su casa, pero no tengamos idea de en qué condiciones vive”.

Aquellos que aún no se hayan dado cuenta de la verdadera calidad del espacio en el que viven, lo harán ahora gracias a la cuarentena, y aún más si el virus se convierte en una normalidad de duración incierta. Probablemente, quienes nunca antes se sintieron como parte de un grupo vulnerable, lo sentirán ahora con condiciones más precarizadas de habitabilidad, con la invasión de sus espacios domésticos por el teletrabajo y la educación en línea y, quién sabe, la futura reducción de sus antiguos espacios de interacción como oficinas, teatros, escuelas y cines. “Estos fenómenos no son nuevos”, dice Alejandra Celedón. “Son propios de la era digital, radicalizados por la pandemia. Sin duda, el virus ha hecho visible que es imperativo mejorar y asegurar los estándares que se venían estableciendo para viviendas mínimas posibles. La crisis puede gatillar cambios profundos que nos debemos hace ya largo tiempo. Si la ciudad es parte del problema, también puede ser parte de la solución”.