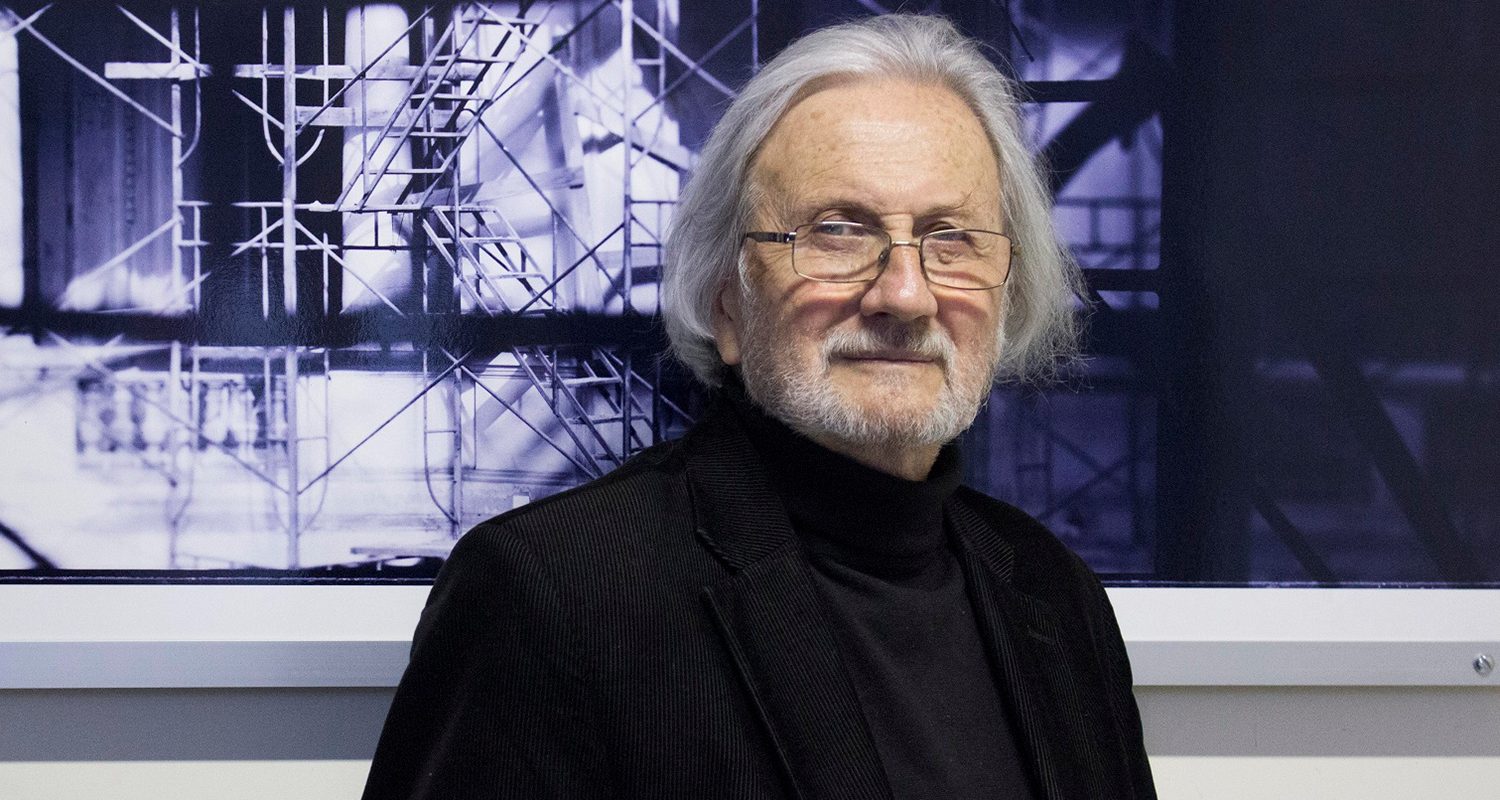

El artista visual, histórico director del Museo de Arte Contemporáneo entre 1998 y 2021, desarrolló una prolífera carrera como académico y gestor cultural. «(…) tenemos la obligación de cuestionar los límites del conocimiento, eso es abrir espacios y crear otras posibilidades de mundo”, advertía sobre el rol de los museos universitarios.

Seguir leyendoRicardo Rozzi: “La diversidad biológica está entretejida con la cultura”

El biólogo hace un llamado a recuperar la “memoria biocultural” y a regular la intervención humana en hábitats naturales.

Seguir leyendoEl círculo cuadrado

En el inmenso vertedero icónico que habitamos, es indispensable aprender a mirar, a leer las imágenes y traducir su polisemia. De ahí el lugar central de la educación artística: promueve una didáctica interdisciplinaria y ofrece otras posibilidades de entendimiento.

Seguir leyendoA la sombra del museo

Es posible imaginar museos y centros culturales como árboles estables, sólidos y frondosos, que aun expuestos a la falta de riego resisten a la obsolescencia. Sin embargo, la poca atención deteriora sus tejidos y, con ello, la posibilidad de imaginar y crear un futuro distinto.

Seguir leyendoPor un pluralismo lingüístico

Según datos de la ONU, cada dos semanas muere una lengua en el mundo, y se cree que a fines del siglo XXI se extinguirá casi la mitad de las siete mil que existen. ¿Por qué importa luchar contra su desaparición? Porque las lenguas son la base sobre la que una cultura se construye y se representa.

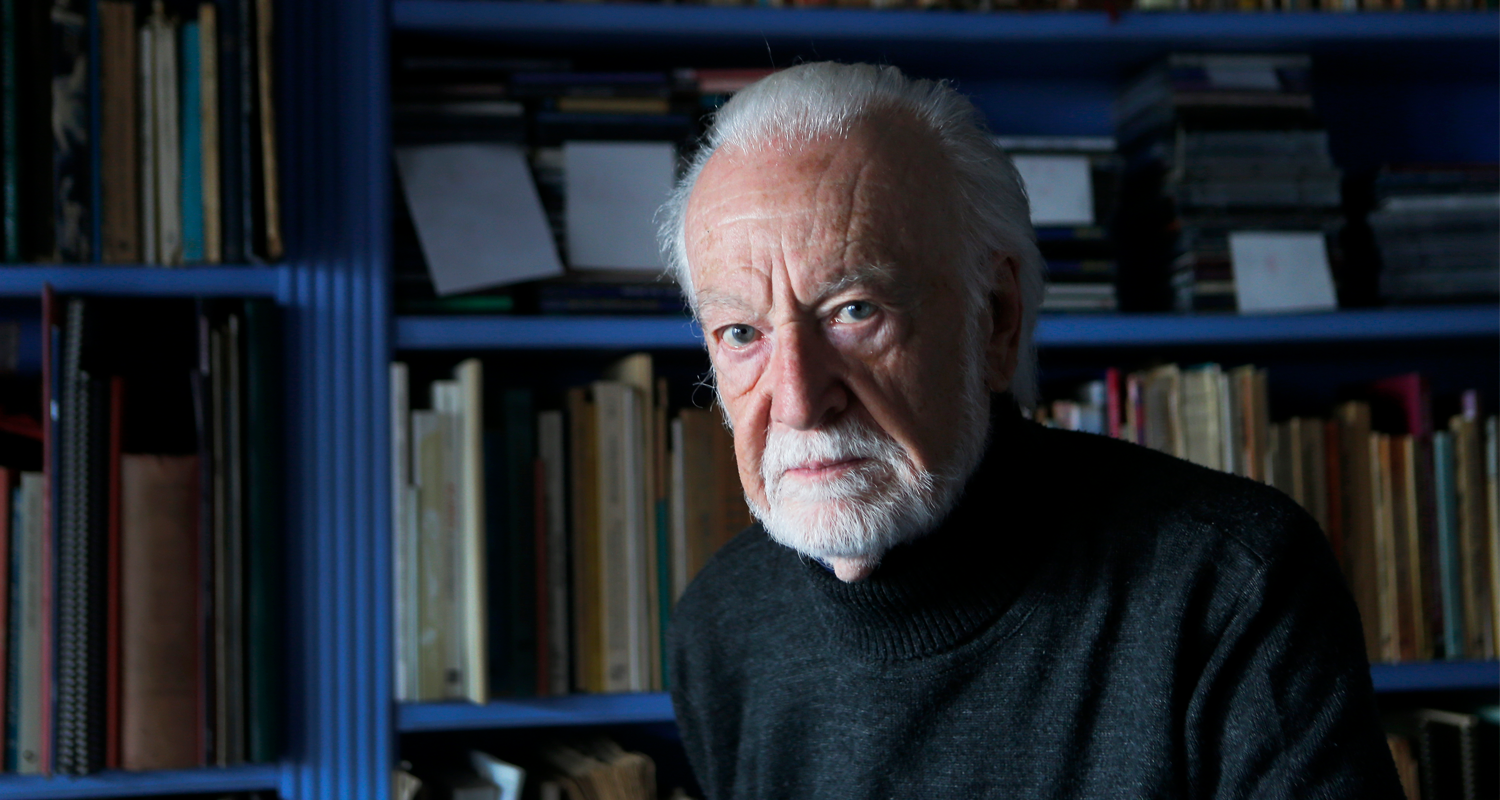

Seguir leyendoUn compositor insurrecto

A sus 93 años, Fernando García sigue componiendo con el mismo ímpetu que tenía en los años 60, cuando remeció la escena chilena con una de las primeras obras de música con carga social.

Seguir leyendoVale la pena_PP26

Entretención en un pispás

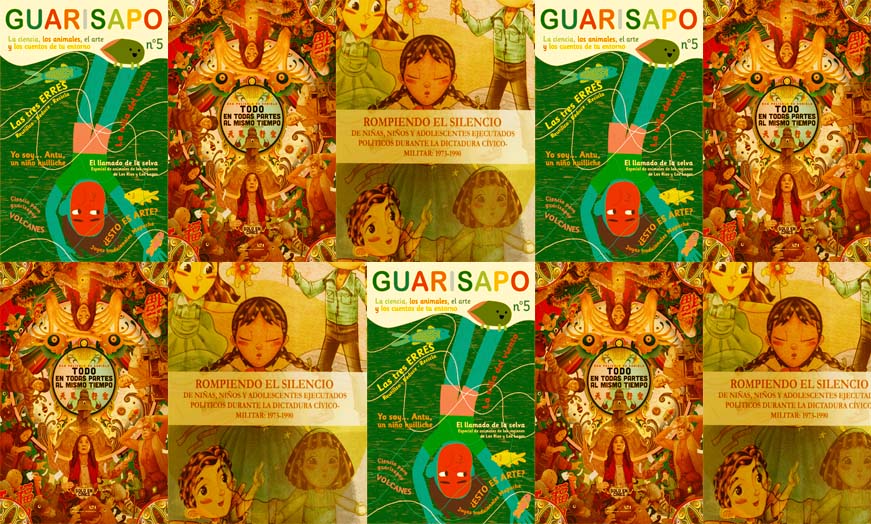

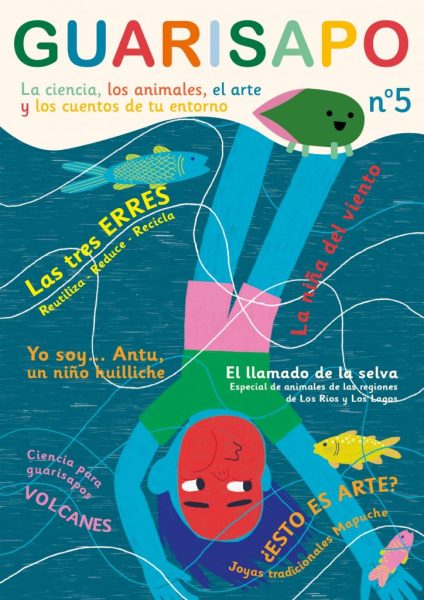

Revista – Guarisapo nº5 (2012), de Hueders+Focus. Muchos de quienes crecimos con revistas infantiles hace un par de décadas recordamos ese formato con nostalgia, en parte, porque hace rato que en Chile dejaron de imprimirse publicaciones orientadas a niños y niñas. Así fue hasta 2020, en que la consultora Focus y la editorial Hueders —dueña de un catálogo notable de libros infantiles— se aventuraron con Guarisapo, medio orientado a lectores de entre 4 y 7 años, quienes encuentran en sus páginas una buena dosis de entretención y material educativo. Las aventuras de Pis y Pas —un androide mal hecho que busca su fábrica de origen y una perra quiltra adicta a los sinónimos— permiten recorrer distintos rincones de Chile y sus culturas; mientras que El llamado de la selva, un diario de animales, revela detalles de la vida de especies que habitan a lo largo del país y de Sudamérica. Experimentos, cuentos, manualidades y juegos permiten a niños y niñas conocer más sobre pueblos originarios, cambio climático, reciclaje, cine e incluso hasta sobre sus propias emociones. Lo mejor: que está pensada para que tanto niños como adultos se entretengan leyendo. Un lujo. —Evelyn Erlij. Guarisapo, de Focus + Hueders. En: https://tienda.hueders.cl

Sátira al multiverso

Película – Todo en todas partes al mismo tiempo (2022), de Dan Kwan y Daniel Scheinert. En un circuito dominado por las grandes producciones de acción y superhéroes, los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert, apodados The Daniels, llegaron a despeinar la industria del cine con la extraña y delirante Todo en todas partes al mismo tiempo, su segunda película luego de Un cadáver para sobrevivir (2016). Evelyn (Michelle Yeoh) es una inmigrante china en Estados Unidos quien, en medio de una crisis familiar y una auditoría del servicio de impuestos a su negocio, es contactada por seres de otra dimensión, quienes le anuncian que es la única que puede salvar al mundo de una catástrofe. Esta premisa, cliché de tantas películas, es el punto de partida para entrar en un multiverso vertiginoso y muchas veces absurdo, en una propuesta que difiere radicalmente de las producciones estadounidenses a las que estamos acostumbrados. The Daniels derrochan creatividad en un filme que mezcla ciencia ficción, artes marciales y drama familiar, y que, a pesar de lo desconcertante que puede ser, es un respiro en la oferta cinematográfica actual. —Sofía Brinck.

Memoria y justicia

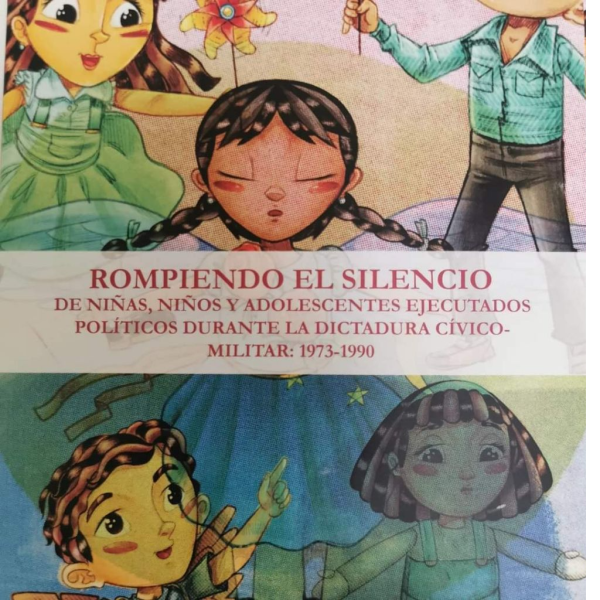

Libro – Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticas durante la dictadura cívico-militar: 1973-1990 (2022), de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar rescata 205 historias de quienes, a pesar de su corta edad, figuran en la lista de víctimas de uno de los períodos más oscuros de Chile. Relatos, poemas, ilustraciones y fotos reconstruyen las vidas de jóvenes como Juan Fernando Aravena Mejías, quien a los 16 años, durante la Octava Jornada de Protesta Nacional, fue golpeado por policías, muriendo tres días más tarde. O de Magla Evelyn Ayala Henríquez, quien falleció con tan solo dos años, luego de recibir un impacto de bala por parte de agentes del Estado. Para reconstruir cada caso, se tomó material del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, del Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y del archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, organismo que editó esta publicación, realizada junto con la Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile. Este libro es un ejercicio de memoria esencial para hacer justicia. —Monserrat Lorca.

Vale la pena_ PP25

Jane Campion en su mejor territorio

Pelicula – El poder del perro (2021), de Jane Campion. En medio de una sobreoferta de plataformas y producciones audiovisuales, cuesta encontrar películas cuya preocupación vaya más allá del plot sorpresa o del tema humanitario. El caso de Jane Campion no es menor, directora neozelandesa ganadora del Oscar 2022 y primera mujer en obtener la Palma de Oro en Cannes por La lección de piano (1993), quien ha logrado hacerse un espacio en la industria desde una mirada feminista y autoral, ingresando incluso a las series con la magnífica Top of The Lake. Con su último trabajo, El poder del perro, vuelve a su mejor territorio: abordar un género —en este caso, el western—para torcerlo, relaciones de poder en la escala afectiva, solidaridades silenciosas y, particularmente, un tono subjetivo donde el paisaje y la fotografía cobran preponderancia. —Iván Pinto.

Por una genealogía feminista

Libro – Mujeres y economía (2022), de Charlotte Perkins Gilman. Alquimia Ediciones. Después de dar a luz, la estadounidense Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) recibió un tratamiento curioso para lo que hoy se conoce como depresión posparto: debía abandonar todo instinto artístico y volcarse a la vida doméstica. El trabajo intelectual era dañino, le dijo su neurólogo, pero por suerte la escritora se rebeló. Así nació su famoso cuento El tapiz amarillo (1892) y comenzó una carrera literaria que solo hace algunas décadas fue puesta en valor. Su ensayo Mujeres y economía. Un estudio de las relaciones económicas entre hombres y mujeres como factor en la evolución social, recién llegado a librerías chilenas, es un texto esencial para entender la lucha de las que ella llama “las mujeres pensantes”, feministas del siglo XIX que pelearon por eliminar las condiciones arbitrarias que mantenían a las mujeres sin voz ni poder. Una mujer que no “sirve para el sexo” o el servicio doméstico —alega la autora en 1898— es vista como “una humana fracasada”. Cuánto han cambiado las cosas desde entonces es una de las preguntas que queda al cerrar este libro fundamental. —Evelyn Erlij.

Una herida abierta

Exhibición – Trig Metawe Kura, en el Palacio Pereira. Hasta el 29 de mayo. Descolonizar los espacios institucionales del arte se ha convertido en una de las misiones del artista y cineasta de origen mapuche Francisco Huichaqueo, desde que en 2016 interviniera la colección del Museo Arqueológico de Santiago con su proyecto Wenu Pelon. Ahora vuelve a hacerlo en el Palacio Pereira, donde funciona el gabinete de la ministra de las Culturas, y cuyo espacio se ha abierto al público con nuevas salas para las artes visuales. Entre las exposiciones con las que debuta, destaca la conmovedora puesta en escena Trig Metawe Kura, en la que Huichaqueo toma prestadas piezas originales de museos y colecciones privadas y las instala en un paisaje híbrido, a modo de ritual, tensionando símbolos mapuche ancestrales con videos grabados en territorios del Wallmapu entre 2015 y 2021. A través de un cántaro de piedra roto, objeto protagónico de la muestra, el artista representa la herida abierta de una colonización que no acaba y por la que se cuela el pasado, pero también el presente de un pueblo que está lejos de ser una pieza de museo. Por el contrario, sigue luchando por reivindicar su lugar y no perderse dentro de la nación huinca. —Denisse Espinoza.

Vale la pena_ PP24

El hada del cine

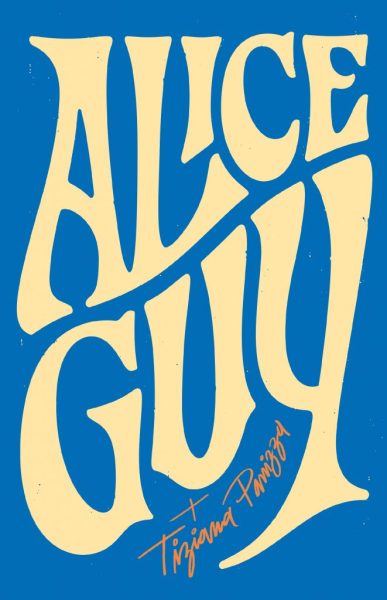

Libro – Memorias 1873-1968 (2021), de Alice Guy. Editorial Banda Propia. Ha tomado siglos hacerle justicia a las mujeres olvidadas de la historia, pero por suerte nunca es tarde. Se ha dicho que los Lumière inventaron el cinematógrafo y que Méliès creó el lenguaje del cine, pero ese día de 1895, cuando aquel aparato fue exhibido, en el público había una joven que pronto haría magia con él. Se trataba de Alice Guy, secretaria de Gaumont, quien pidió permiso para usar la máquina y así dar vida a El hada de los repollos (1896), una de las primeras películas que se conocen. Guy filmó más de mil piezas, dirigió películas cuando aún no existía el voto femenino en Francia y en Estados Unidos fue la primera y única mujer en diseñar y dirigir su propio estudio de cine, cuenta Tiziana Panizza en el prólogo de Memorias 1873-1968, texto que vio la luz luego de la muerte de la creadora francesa. Solo hace algunas décadas su nombre fue reinstalado en la historia del cine, y este libro, publicado en una bella edición por la editorial Banda Propia, desempolva su nombre y la instala en el lugar que le corresponde: el de la primera cineasta y el de una mujer revolucionaria que creó en el cine el espacio de libertad que la sociedad le negó. —Evelyn Erlij.

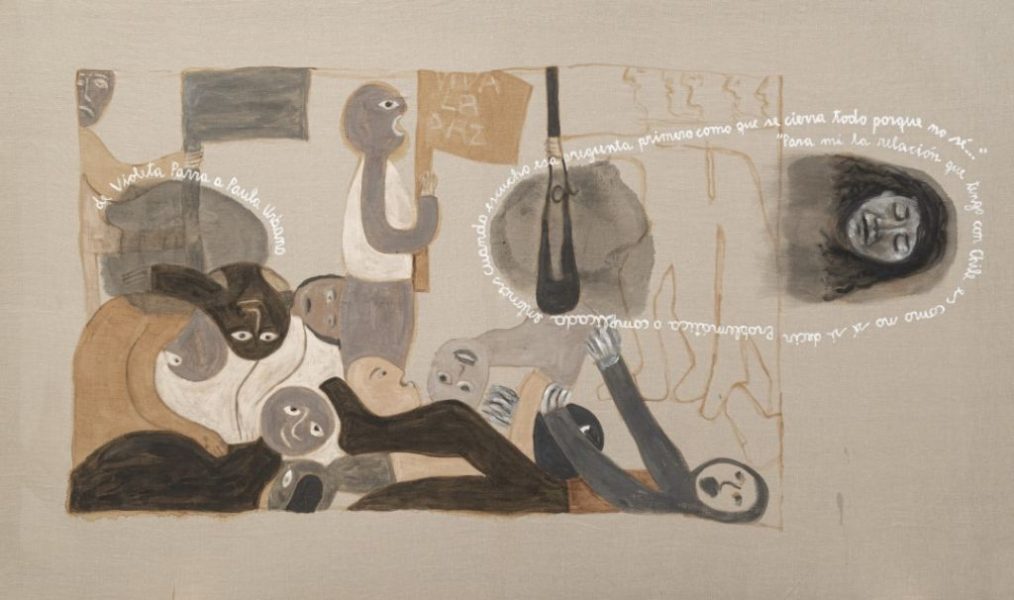

Nostalgia y desapego

Exposición – Geometría emocional, en MAC Quinta Normal. Hasta el 22 de enero de 2022. Huacherías fue una serie de exposiciones realizadas entre 2015 y 2017 por Juan Castillo (1952), en las que indagó en las vivencias, frustraciones y anhelos de migrantes, material que usó para sus obras visuales. Ahora, en Geometría emocional, el artista toca una fibra más personal: las historias de exiliados chilenos que, como él, se instalaron en Suecia tras el golpe de Estado. El artista, exintegrante del grupo CADA, convierte las doce entrevistas en pinturas, videos e intervenciones en el espacio público. Usa té y harina, materiales vinculados a su infancia en las salitreras, para escribir las frases con que los exiliados responden a la pregunta “¿Qué piensas cuando piensas en Chile?”. Son relatos que despiden nostalgia, tristeza y desapego; sentimientos que llegan a su clímax cuando se muestran los videos con las entrevistas completas. En un momento en que abundan los discursos de odio, Castillo nos recuerda que la identidad puede estar marcada por los devenires geográficos y no por el invento de las nacionalidades; que en los años más oscuros del país, miles de chilenos se volvieron inmigrantes y nunca más dejaron de serlo. —Denisse Espinoza.

Pensar la realidad local

Libro – Universidad pública, crisis y democracia (2021). Varios autores. Editorial Universitaria/Vexcom U. de Chile. Universidad pública, crisis y democracia es el libro que inaugura la colección Universidad, ideas y debates, de Editorial Universitaria y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, a través de la que se busca ofrecer una discusión, en el contexto actual de crisis y definiciones políticas, sobre el rol de la universidad pública en la promoción y acompañamiento de las transformaciones que enfrenta nuestra sociedad. Tomando como punto de partida las movilizaciones sociales de 2019 y las expectativas sobre el trabajo de la Convención Constitucional, esta compilación reúne miradas de reputados autores, autoras e intelectuales chilenos para analizar los cambios desde la universidad pública en ámbitos que abarcan la educación, la cultura, la sociología, las ciencias y más. Premios Nacionales como María Olivia Mönckeberg, María Cecilia Hidalgo y Manuel Antonio Garretón, y renombrados intelectuales como Carlos Ruiz Encina, Claudia Zapata, Alejandra Castillo y Federico Galende, entre muchos otros, entregan un panorama de la realidad chilena que pone a la educación pública como centro y al debate de ideas como la piedra angular. —Jennifer Abate.

Guillermo Núñez: “Los artistas somos una especie de seudoaristocracia sin ningún poder”

Activo a sus 92 años, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 dibuja todos los días bocetos que de a poco convierte en libros. Abandonó la pintura hace algunos años, y ahora planea donar varios cuadros como legado a la Universidad de Chile. Aunque la pandemia lo tiene aún confinado, el artista sigue de cerca el acontecer nacional. Tiene esperanza en el proceso constituyente y anhela que se pueda reconstruir el país donde él se formó: “quizás uno era mucho más pobre, pero infinitamente más solidario”, dice.

Seguir leyendo