Siguiendo las ideas de Hal Foster, podemos pensar la estética de fines del siglo XX bajo el signo del retorno de lo real. Una estética de lo evanescente, mientras la representación se volvía pura presentación, es decir, puro presente. La performance se trata, sin duda, de un punto de llegada a ello. Un verdadero arte híbrido en el límite del arte y el no-arte, que es capaz de concentrar muchas de las máximas vanguardistas y posvanguardistas, y que encontró en Latinoamérica, y particularmente en Sudamérica, un lugar especial vinculado a la resistencia a las dictaduras y a la emergencia de la contracultura, como quedó registrado en la exposición itinerante Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, curada por la Red Conceptualismos del Sur hacia 2012.

Es interesante observar el documental Vicente Ruiz: A tiempo real bajo este marco, quizás porque estamos hablando de una corriente o formato particular —la performance— y uno de sus mayores exponentes locales, Vicente Ruiz. No dejo de pensar en la imposibilidad del registro de un tipo de acción artística que es siempre en presente, irrepetible, y que adquiere sentido en la relación viva entre quienes la realizan y el público que observa. Un arte de lo efímero, donde la pauta previa es apenas una guía para algo que debe suceder in situ. ¿De qué modo documentar la performance? ¿Cómo transmitir el sentido de una época a través de este arte? ¿De qué manera representar, en definitiva, una escena artística y contracultural que se resiste a ser representada? Son preguntas que me hago a partir del documental de Matías Cardone y Julio Jorquera, un trabajo que, por estas características, tensiona su propio registro narrativo hacia la exploración material y testimonial, con la inquietud real de hacer justicia a ese instante performático.

El punto de partida es, quizás, la cuestión del “tiempo real” no solo como método escénico —entendido como apertura del cuerpo y la acción hacia la producción de sentidos nuevos sucedidos in situ—, sino también de lo “real” que hay en el impulso vitalista de quebrar la división arte/vida. De aquí que todo en el documental deba ser retomado desde una voz interior, casi confesional, a partir de la que podamos pensar algo así como la “génesis”, el impulso, los afectos, los encuentros que van constituyendo la memoria íntima y coral sobre, desde y en torno a la obra de Ruiz.

El documental esquiva, entonces, el “marco”, la sobrexplicación, para develarse en un dispositivo simple pero eficaz. Por un lado, está la voz en off del propio Ruiz rememorando sus pasos, ideas, procesos entre los años 1984 y 1993, aproximadamente; recorriendo algunos hitos como Hipólito (1984), Medea (1986), Por la cruz y la bandera (1992) o Antígona (1991). A su voz se suman las de Jacqueline Fresard, Cecilia Aguayo, Consuelo Castillo, Patricia Rivadeneira, Titín Moraga o Carlos Cabezas, colaboradores que Ruiz lograba agrupar en un proyecto único y radical. La segunda decisión es confiar ciegamente en la potencia del archivo. Esto es crucial: asistimos a un filme de archivo remontado, donde la materialidad del video de los ochenta es protagonista, mientras la selección de los instantes o secuencias configuran una escena reconstituida a la luz del recuerdo y la rememoración (la narración). Una suerte de “montaje de la memoria” que resguarda estos momentos vividos del período y aquello que los impulsaba, pero desde un hoy, desde las ruinas y la supervivencia.

El gran protagonista del documental es, a su vez, el cuerpo. Es la pregunta que ronda en torno a la primera obra de Ruiz (Hipólito) y que apunta a la necesidad de “hacer aparecer el cuerpo” en la época de su desaparición (la dictadura). El enunciado es, acaso, tan vívido y potente, que adquiere la forma del retorno, a partir de la gestualidad, el grito, el movimiento, la ritualidad, la sexualidad, la afectividad. Se trata de un proceso que va adquiriendo peso al transformarse en un método cada vez más singular y exploratorio de trabajo, sin miedo a la interdisciplina: la música popular, el teatro, la tragedia, la danza contemporánea, el happening, la moda, etcétera. Pero cuyo eje —bajo la luz de Artaud— es siempre la vocación subversiva a través del abordaje del mito, el emblema, el sacrificio; una suerte de mímesis salvaje.

Reflexionando en retrospectiva: es posible que la obra de Vicente Ruiz sea la que lleva el principio de la performance (cultivada, por ejemplo, por el CADA) hacia una dimensión abiertamente teatral, musical y coreográfica; entendida como un vórtice que debe impactar y transformar el cuerpo y la mente de quienes comparten esta escena (performers y espectadores), pero también proyectarse hacia el espacio público y la sociedad. En respuesta a ello, la performance reúne los cuerpos, los mueve, los lleva a estados alterados, activando una memoria propia de los sentidos. Una experiencia común, imbricada, donde espectadores y performers cohabitan el espacio-tiempo para presenciar algo irrepetible.

Pero remarquemos algunos puntos relevantes del documental. Por un lado, el aprendizaje de Ruiz de dos maestros: Óscar Estuardo (de quien absorbe todo lo que le interesa del teatro moderno) y Verónica Urzúa (quien lo invita a bailar y con quien descubre el lenguaje contemporáneo de la danza). La historia es, en parte, también el desarrollo progresivo de esta búsqueda artística, queriendo romper las barreras de lo público y lo privado. Ahí donde amistades, amores, complicidades podían cruzarse, herirse y, a pesar de todo ello, exponerse en cuanto cuerpos frágiles. Temas como la homosexualidad —que fundaba un nuevo sentimiento contracultural en el período—, la desigualdad de género, Colonia Dignidad, el destino individualista del capitalismo o el rol del artista recorren parte de este trabajo. De ahí que se avizore un momento posterior, ya en democracia —luego de un retiro de un par de años— que para Ruiz son el verdadero fin de la década del ochenta. Me refiero a la icónica acción Por la cruz y la bandera (1992), que le valdrá portadas de diarios y una exposición mediática inusitada bajo el “escándalo” de una Patricia Rivadeneira que bajaba de la cruz desnuda con una bandera chilena. Una metáfora antimartirológica que jugaba transgresivamente con dos signos aún “sacros” en pleno inicio de la transición.

Me quedan cosas en el tintero: la presencia que se le da a El Trolley, espacio que se transformó en escenario de las noches de dictadura y en el que hubo una búsqueda de nuevas experiencias, pero también de nuevos lugares de la ciudad de Santiago, los que fueron moviéndose hacia el centro y la periferia. O el lugar del punk y la estética new wave en piezas como Medea o Antígona, pero en una versión sudaca, local; desde la música de Carlos Cabezas hasta Los Pinochet Boys. Hacia el final, vemos en proyección al Ruiz actual, que no ha parado de trabajar y pensar sobre su propio quehacer hoy, con los años encima y con una reflexión sobre el destino —¿incompleto?, ¿interrumpido?, ¿absorbido?— de su generación.

Vicente Ruiz: A tiempo real es un documental que refresca el concepto de “documental de arte”, apelando a la exploración creativa del testimonio y del archivo desde la vocación plástica y gestual de la imagen. Un “archivo performático” que logra movilizar percepciones y sensorialidades en lo contemporáneo, que busca revivir y dar nueva luz sobre una obra y una época que urgen en mayor profundización y valoración.

Vicente Ruiz: A tiempo real

Chile, 2022

63 minutos

Directores: Matías Cardone y Julio Jorquera

Productora: Invercine

–

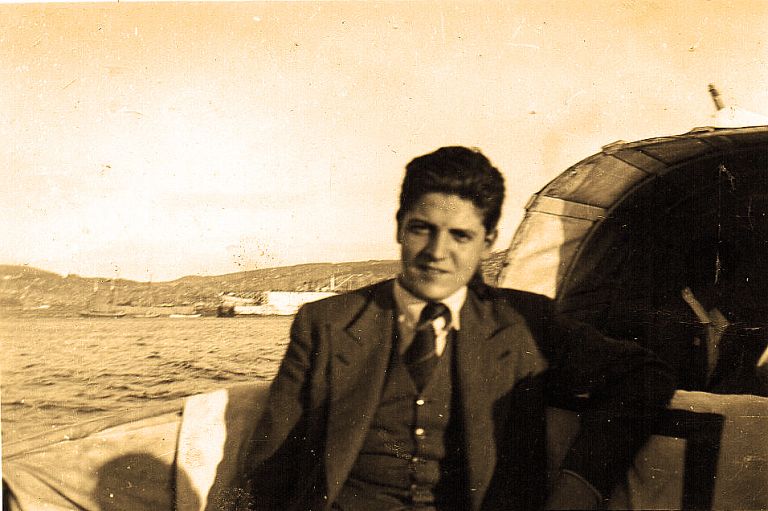

Crédito foto: Gonzalo Donoso