En 2009, un grupo de escritores ajenos al centro geográfico y cultural de Chile fundó Pueblos Abandonados, un colectivo que busca ampliar el paisaje literario e instalar otros modos de habitar. Una de sus integrantes, la poeta chilota Rosabetty Muñoz, se ha propuesto “croquear otra cartografía”del país.

Por Rosabetty Muñoz

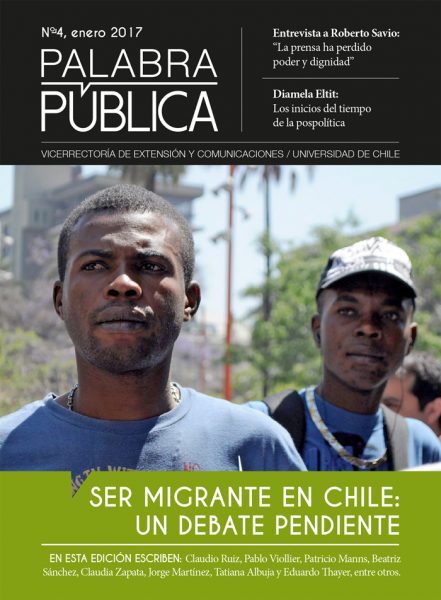

Ilustración de portada: Martín Bernetti/AFP

Cercos

En Quempillén, a escasos tres kilómetros de Ancud, se ven las huellas de unos recientes compradores; es fácil identificarlos porque lo primero que levantan son un cerco y un portón señalando su carácter de propietarios. El cerco a veces es imitación de los antiguos varales trenzados que servían para contener a los animales, en ocasiones son tablones pintados, pero siempre es notorio el poder del dinero. Después “limpian” el terreno, es decir, sacan el bosque nativo y todo lo que haya sobre esa tierra donde edificarán fuera de los diseños culturales isleños; la mayoría son segundas viviendas. Se trata de un lugar privilegiado, una franja de tierra entre los ríos Quempillén y Pudeto habitada —hasta ahora— por campesinos que se han dedicado a la producción lechera. “Los ricos siempre encuentran cómo quedarse con lo bonito”, decía una vecina, y su voz se expande casi tan rápidamente como los letreros que anuncian venta de parcelas; una voz en sordina, amarga y definitiva que da cuenta de la percepción común entre los chilotes, que se repliegan al lugar de inquilinos donde antes fueron dueños.

Con la división de la tierra en “parcelas de agrado”, pienso en el contraste del territorio vital: donde se permanece, labora, sufre y goza.

Levantiscos

Mientras observo las profundas transformaciones que experimenta cada día el territorio que habito, materia palpitante de la poesía que escribo, pienso en la necesaria participación de la palabra en la vida comunitaria. Sé, por experiencia, que las obras artísticas pueden tener un efecto poderoso sobre las personas. Por eso pertenezco al Colectivo Pueblos Abandonados y he suscrito el manifiesto fundacional que declara un compromiso: “El escritor territorial se hace cargo de las demandas colectivas y participa de las luchas o causas particulares de su pueblo”. Desde nuestros pequeños lugares, y como signo de apertura que cruza cercos, los abandónicos estamos comprometidos con vivir en los territorios con todo lo que ello implica. Abrir las pampas mentales para cruzar a campo traviesa, rumbeando entre el humor y la seriedad, e intentando no ofrecer escrituras estériles, aquella letra muerta en que después de leer “no pasa nada”.

Conscientes del tanteo como instrumento de exploración, intentamos el despliegue por los intersticios del orden establecido. Cuestionamos la legitimación de ciertas formas y abrimos el dique para que exploten otras aguas, aunque sea contaminadas; nos permitimos el goce de revisar las viejas estructuras, exponer su andamiaje apolillado e iluminar los nidos de araña, su escondida belleza.

Hacemos literatura intentando mirar de frente a la bestia, pero no actuamos en manada; nuestras escrituras pretenden ser afluentes resolviendo sus particulares turbulencias desde una rebelde pluralidad.

Se trata de una mayoría de levantiscos que, sin embargo, comparten impulsos como el contravenir ese poder que considera al arte una retórica decorativa. Coincidimos también en ubicarnos fuera del centro, en un lugar que nos da la posibilidad de autonomía, sin esa desesperación por estar al día. Nos apasiona explorar los pocos metros cuadrados donde habitamos, concentrar allí la mirada, en estos pasos, en las diferentes edades por las que se transita cada día. Porque no es cierto que en la provincia “no pasa nada”: entramos de lleno a su compleja trama de explotaciones, corrosión sin idealizar, recolectando imágenes de la devastación y dando cuenta de quiénes la sufren, “otros simios como yo hundidos en pueblos abandonados”, como dice Cristian Geisse.

Tratamos de estar alerta siempre para terminar con la idea de las zonas de sacrificio y también con la idea de sujetos en estado puro, sin contaminar. Se intenta hablar más bien de lugares extremos y radicales, rehaciendo los mapas. Usar la irreverencia y juzgar con criterios propios estos imaginarios nuestros expuestos permanentemente al extractivismo, tanto o más que los recursos de la naturaleza. Por medio de las palabras, escarbar en las violencias que se producen en estos pueblos que construyen —también— sus propios cercos.

Coral

Me gusta hablar en plural. Es un nosotros heredado, pleno de sentido en este tiempo de individualismo y competencia. Los abandónicos somos también ese otro que mira con extrañeza su propio mundo, con los sentidos alerta para no quedarse en lo pequeño; ese “riesgo de la triple A”, como le llama nuestro compañero Marcelo Mellado: azumagados, apercancados, apelmazados. “Quizás eso es lo que necesitábamos: cacharle el mote a la naturaleza marina y sus lluvias, estar atentos a los vientos desesperados que de pronto llegan. Cacharle el mote a las naturalezas humanas. Creer que uno es, como decía Rimbaud, un aprendiz de vidente. Esa es la mayor dificultad y también la posibilidad de seguir aprendiendo.

Y Mario Verdugo, otro abandónico fundacional: “a mí lo que me resultaba urgente era justipreciar todas las escalas locales de experiencia, en la literatura y en cualquier ámbito. Ver desde —o a través de— una provincia o un espacio campesino no significa ver mal o ver menos. La experiencia nacional, Chile, no suele ser más que una de esas experiencias locales, la de Santiago, elevada a único horizonte y único foco”.

Pareciera que el flujo de hoy nos llevara a volver a la aldea. Aunque no sea la denominación justa, seguimos buscando en torno a palabras que hablen de estos espacios donde habitamos, bordeando aquellas otras manoseadas, como territorio, terruño o región, que tanto nos recuerdan la disposición militar de dividir el país en fracciones. Comarca, tal vez, o la cuestionada provincia. Por el momento, aldea es una palabra bella que siempre puede ser removida por una mejor expresión del mundo que queremos; la aldea, el poblado, el caserío, donde las redes de afectos y apasionados rencores van tejiendo comunidad. Desde ahí se abre como flor cárnea de olor espeso, se va ampliando en el conocimiento de quienes somos y quienes queremos ser.

Entonces, si por la desaparición de los bosques salen aturdidos los pudúes y mueren cruzando la carretera; si en las islas pequeñas solo quedan ancianos y las sobrevuelan avionetas con potenciales compradores; si la escasez de agua es un tema cotidiano en las comunidades rurales; si la basura se acumula y crecen los microvertederos; si se edifican mansiones en un espacio acotado que no resiste la presión habitacional; entonces, la materia viva está ahí para los escritos de los abandónicos.

Una parcela es —de nuevo— la exotización o apropiación cómoda de un espacio. Y para un escritor comprometido con su tiempo y su comunidad, los cercos estorban. Situados más en las preguntas que en las respuestas, el desafío nuestro es abrir la discusión. Abrir las pampas mentales sin instalarse en el bienestar: desde la escritura misma no existe ese espacio sin conflictos.

Tal vez, para el escritor abandónico o el lector de estos parajes, la consigna sea volver a movernos mirando las estrellas, con esa humildad, capacidad de asombro y desfachatez para rastrear rutas mentales, para croquear otra cartografía.