Junto con la exigencia de una educación gratuita, no sexista y de calidad, debemos exigir el fortalecimiento y la apertura de espacios, tales como la cadena de centros culturales comunitarios y vecinales, para que escritorxs y artistas produzcan con los pies en las comunidades, con ánimo descentralizador y aprendiendo de sus lenguajes y saberes.

Por Mónica Ramón Ríos

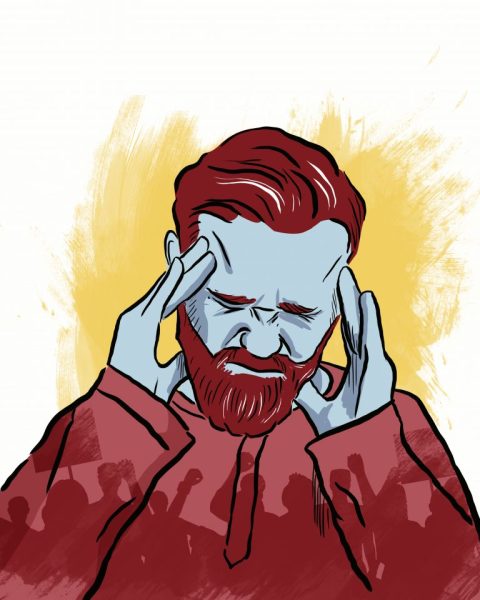

La fuerza destituyente de la Plaza Dignidad ha reeducado a la sociedad chilena. Hace unos años, en el aletargamiento de la literatura sin consecuencias, Diamela Eltit, admirada amiga escritora, activa en la resistencia de los ochenta, hizo un análisis del problema de la literatura y su neoliberalización: falta circulación del underground, y eso se notaba en la reproducción de poéticas que salían de la misma fábrica de un deseo enhebrado junto al mercado, cuyo producto era una cadena de subjetividades subyugadas a la escuela de la clase exitista y sus traumas. Pero en octubre de 2019 lo que emergió desde ese subsuelo que llamamos metro es la expresión de una potencial reconfiguración de los sentidos (los signos y las sensibilidades) y un nuevo sistema de legitimación, que no pasa por el salón y sus acólitos institucionales. En esa emergencia, la potencia se compone de nuevas poéticas y de otros públicos o contrapúblicos que encuentran insuficientes elementos identificatorios en esa esfera pública dominante marcada por la raza, el género, la sexualidad, la clase y las experiencias de unos cuantos n(h)ombres. Esas otras poéticas pujan por transformar no sólo el campo literario, sino la composición de la esfera pública misma. Es decir, la revuelta, tal como se materializa en el ejercicio de la palabra y los discursos, no trata únicamente de instalar otrxs sujetxs en las estructuras de la estrecha esfera pública anterior, sino de redefinir las leyes y la función de las instituciones y la relación que tienen las disciplinas literarias (y artísticas en general) con lx cuerpx social. Tal como afirmó Carmen Berenguer en un conversatorio en noviembre del 2020, “la revolución ya sucedió. Lo que nos queda es ver cómo la [instituimos]”.

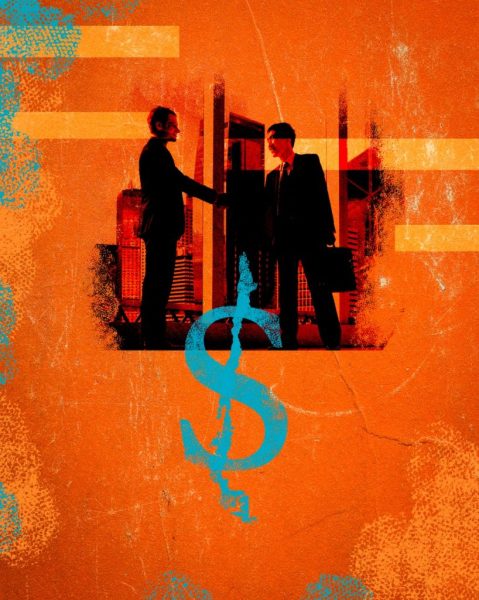

La tarea implica crear una red o malla significante que vincule el trabajo literario con las experiencias de base, de tal manera que no sea mediado por el mercado que prospera junto a las instituciones que resguardan la propiedad privada y su acumulación. Porque el mercado literario y editorial no es únicamente el lugar donde se transan derechos y se promueven libros. Con su poder adquisitivo y el despliegue hacia críticxs, periodistxs y profesorxs/administradorxs universitarixs, el mercado también esculpe los deseos materializados en escritura. Ese mercado (desaforado de cifras) desplazó a la política (de los cuerpos) como pozo de sentidos y donó en vez una red significante ––reflejo y diálogo con la letra–– que modela las poéticas con la eficiencia de los números[1]. Dicho de otro modo, la malla significante con que el mercado abasteció a la literatura durante la postdictadura, con su concomitante organización del campo y su afán clasificatorio, puso límites o estándares sobre qué es literatura y qué no, quitándole densidad lingüística y potencial crítico y precarizando, con una violencia lenta[2], el mundo de la cultura.

Aquellos sentidos (neoliberales) sobre los que se rearticuló la literatura a principios de los noventa se materializaron con su lógica depredadora en contadxs cuerpxs, cuya masa se desplegó en un campo de alianza entre la literatura, editores, un sistema de agentes que funcionaban como matones de apuesta, el periodismo, la acumulación de fondos estatales y, para darle la estocada final a la literatura con los pies en los deseos populares, la educación. Con el advenimiento de los programas de creative writing a la gringa y los programas para especializar editores, esa narrativa fue capaz de referenciarse únicamente a sí misma, la poesía se marginó y los géneros de no ficción se modelaron como crónicas desconectadas con la urgencia insurgente, desplazando al ensayo como escritura que conecta literatura y trabajo intelectual. Esa literatura unida en cofradía homosocial[3] creó círculos de acceso o denegación no sólo a las poéticas sino a lxs cuerpxs diversos. Así, en el siglo XXI, nos encontramos con (ya no tan) jóvenes que encarnan con toda soltura valores todavía resistidos en los noventa y resistidos, en particular, por el (trans)feminismo local.

Basta abrir los libros, leer las entrevistas y repasar los ensayos de lxs escritorxs con los pies en el underground para encontrar las referencias de la actual reconfiguración de los signos y sentidos; y me pregunto por qué hoy nos estamos quedando cortos de lenguaje para asumir esa tarea en toda su potencialidad. Mientras vuelvo a ver el documental sobre Pedro Lemebel Corazón en, releo las Emergencias de Eltit y miro la página que dice “hambre” del Bobby Sands de Carmen Berenguer, pienso en lo significativo que fue que icónicos escritorxs como Pedro Lemebel y Diamela Eltit pasaran de publicar en editoriales aunadas bajo idearios feministas y de izquierda a las transnacionales. Porque si bien publicar en Seix Barral tuvo un efecto importante para la circulación de su obra, también legitimaron, a pesar de sus pasados, una forma de hacer literatura; un circuito que respondía a la pulsión extractivista, acumuladora y los concomitantes ejercicios de poder en contra de lxs sujetxs minoritarizdxs. Esos libros que aparecieron en esa antigua y prestigiosa editorial, pero propiedad del Grupo Planeta desde los ochenta, y que se sentían como un reconocimiento a un trabajo con el lenguaje enquistado en experiencias de resistencia, hizo deseable una práctica que prontamente se configuró en torno a desatadas ansiedades propias de la expansión McDonald. De a poco, esas poéticas con los pies en la klle y la organización colectiva fue limitada a unas cuantas voces (pensemos en la lógica de la representación usada por el mercado hoy) para, en vez, normalizar lógicas individualistas como única red de sentidos con la que dialoga la letra literaria hasta ahora. De hecho, fueron Eltit, Lemebel y las poetas, pensadoras y activistas que compartieron espacios de intensas afectividades con ambos quienes formularon las críticas más espesas en contra de la postdictadura y sus ejercicios disciplinadores. Se escucha en la crítica y las prácticas de Nelly Richard, en las fórmulas críticas de Eugenia Brito, en la disciplina política de Kemy Oyarzún y en el pensamiento intenso de Raquel Olea, donde se gesta un circuito de pensamiento al que las mujeres accedimos no en secreto, sino al margen.

Mientras las policías militarizadas matan menores de edad y los políticos actúan en contra de quienes representan imponiendo sus idiomas, la literatura puede hoy asumir su poder sobre la letra y el lenguaje; puede, por ejemplo, nombrar con precisión qué se quiere destituir y qué instituir. Ese nombrar con precisión, o por lo menos ensayar esos nombres, es el campo de acción propio de la literatura. Un nombre que emerja de una suma de experiencias, un barro de sentidos pisados por cuerpos en fusión acalorada, de vida en común. Por ejemplo, es tiempo de que las escrituras no se desentiendan de las prácticas de acumulación de los actores culturales que nos publican; atender, finalmente, a los rumores de dónde provienen las acaudaladas arcas de las editoriales de la transnación corporativa y hacia donde nos conducen sus estrategias ideológicas-editoriales.

En su reemplazo la literatura podría abrir espacios para abolir las estructuras que se confabulan para oprimirnos; es decir, crear una letra y un circuito literario que converse con las pulsiones populares, esas experiencias de base que dan cuerpo a otros modos de vida. Tomando los escritos de Amílcar Cabral y la consecuente sistematización que hizo Paulo Freire en un sistema pedagógico que desborda las instituciones educativas, la literatura bien podría ser parte de un proyecto de educación con carácter popular donde la experiencia en común sea un proceso de desaprender la disciplina de escritorio. Es decir, junto con la exigencia de una educación gratuita, no sexista y de calidad, debemos exigir el fortalecimiento y la apertura de espacios, tales como la cadena de centros culturales comunitarios y vecinales, para que escritorxs y artistas produzcan con los pies en las comunidades, con ánimo descentralizador y aprendiendo de sus lenguajes y saberes. Esa educación de carácter popular abriría espacios para procesos de aprendizaje constantes y no limitados a los años escolares y/o universitarios; es una forma de vida donde lxs creadorxs estarían en estrecho contacto con sus comunidades, sus territorios, la experiencia y la memoria como motores de transformación. No se trata de un espacio normalizador de poéticas, sino espacios en constante metamorfosis y que diversifique los focos de producción y las posibles circulaciones. Tal propuesta no se origina de “una página en blanco”. Se trata de fortalecer y ampliar lo que ya existe: la red de talleres literarios en provincia o las redes comunitarias de enseñanza artística son ejemplos de ello. De hecho, hemos visto aparecer aquellas redes en toda su potencia este último año.

Se trata, pues, de que en el proceso asambleísta que nos toca ahora incorporemos a la conversación sobre la cultura las múltiples prácticas existentes que desestructuran el mercado como única voz modeladora de las poéticas. Mientras repensamos cómo abolir la violencia alojada en la institución militar y la de los pacos, se hace urgente reorganizar la lenta violencia alojada en el sistema neoliberal de la cultura que, en su crisis, ha dejado a muchos masticando la palabra hambre y la palabra rabia. Ahora debemos usar esas palabras como fuente para empoderar vínculos sociales precarizados; solo así podremos asumir las consecuencias de la deseada caída del sistema neoliberal juntas.

* La parte 1 fue publicada en Antígona Feminista.

[1] Cfr., Rita Segato: Contrapedagogías de la crueldad (Prometeo, 2018) y Alejandra Castillo: Asamblea de los cuerpos (Sangría Editora, 2019).

[2] Cfr., Rob Nixon: Slow Violence and Environmentalism of the Poor (Harvard University Press, 2011).

[3] Cfr., Rita Segato: Las estructuras elementales de la violencia (Prometeo, 2010) y Eve Kosofsky Sedgwick: Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (Columbia University Press, 1985).