¿Qué ley de patrimonio necesitamos de cara a una nueva Constitución?

En el marco de la discusión sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural, los académicos de la Universidad de Chile Alejandra Araya y Felipe Gallardo critican las carencias del proyecto en tramitación en el Congreso, y se preguntan por qué se debería considerar una ley apropiada para Chile. “Una nueva Ley del Patrimonio, una ley de verdad, debiese ser inclusiva, realmente participativa y oportuna, no una operación de última hora que dé pie a suspicacias”, dicen los autores.

Seguir leyendoRusia y Ucrania: Una guerra (también) retórica

El economista y académico aborda los principales desafíos que atraviesa el país, como el proceso inflacionario, la desigualdad, los efectos que tuvo la pandemia en la educación y en la participación laboral femenina.

Seguir leyendoMaterialismos cósmicos

«La cámara es paciente, las escenas son filmadas con naturalidad, sin barroquismos, metáforas, ni cálculos; lo que aleja a la película de lo pretensioso y de querer dejar algún tipo de ‘moraleja’ o lección moral, atributos que parecen no abundar ni en la sociedad ni el cine actual», opina Laura Lattanzi sobre ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, del director georgiano Alexandre Koberidze.

Por Laura Lattanzi

Auguste Blanqui, revolucionario francés del siglo XIX, pasó gran parte de su vida en prisión. Encerrado, miró al cielo, único horizonte panorámico posible y comenzó a explorar hipótesis que vincularan los movimientos revolucionarios con los movimientos astronómicos. Escribió un bello libro, La eternidad por los astros (1872), donde desplegó una suerte de materialismo cósmico. Allí, Blanqui nos recuerda que el orden del universo es anárquico, que el tiempo y el espacio son infinitos; que todo está en continua transformación, y que la renovación de los mundos se produce por medio del choque y la volatilización en el campo de lo infinito.

El cine también mira el espacio, justamente allí donde hay luz, movimiento —y calor—, y se pregunta qué vemos cuando miramos al cielo. Curiosamente, o no, hace pocos meses dos películas aparecieron en distintas plataformas de streaming haciéndose esa pregunta. Una es No miren arriba, comedia negra estadounidense que se puede ver por Netflix, donde unos científicos que observan e investigan el cielo descubren una realidad abrumadora: un cometa se aproxima a la Tierra y destruirá la civilización humana. Frente a ello tratan de advertir a gobernantes, empresarios y medios de comunicación, quienes parecen no querer ver el inminente fin del planeta y proponen no mirar al cielo, allí donde la evidencia es demasiado real y angustiosa. Mirar al cielo es, entonces, revelar la evidencia científica. La otra película, con una aparición casi simultánea en la plataforma Mubi, también propone mirar al cielo, pero ya no para identificar allí un destino insoslayable posible de ver gracias a los datos científicos, sino más bien para invitarnos a recordar que la materia del universo del que somos ínfima parte está hecha de renovaciones infinitas, de choques azarosos y fortuitos.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, del director georgiano Alexandre Koberidze, nos presenta a Lisa y Giorgi, dos habitantes de la ciudad de Kutaisi, en Georgia quienes chocan por casualidad luego de cruzarse tres veces seguidas en la calle. Ella es farmacéutica, él, futbolista: parecen no tener mucho en común, pero se gustan de inmediato y deciden darse cita al día siguiente en un café. Esa noche, sin embargo, un hechizo, algo hilarante, cae sobre ellos, produciéndoles un cambio de aspecto y hasta de sus propias habilidades, haciendo imposible el encuentro fijado. Sin sus facultades para la farmacia y el fútbol, y en otros cuerpos, ambos personajes deambulan por la ciudad y encuentran nuevos trabajos bajo el alero de una misma persona, el dueño de un nuevo café de la ciudad.

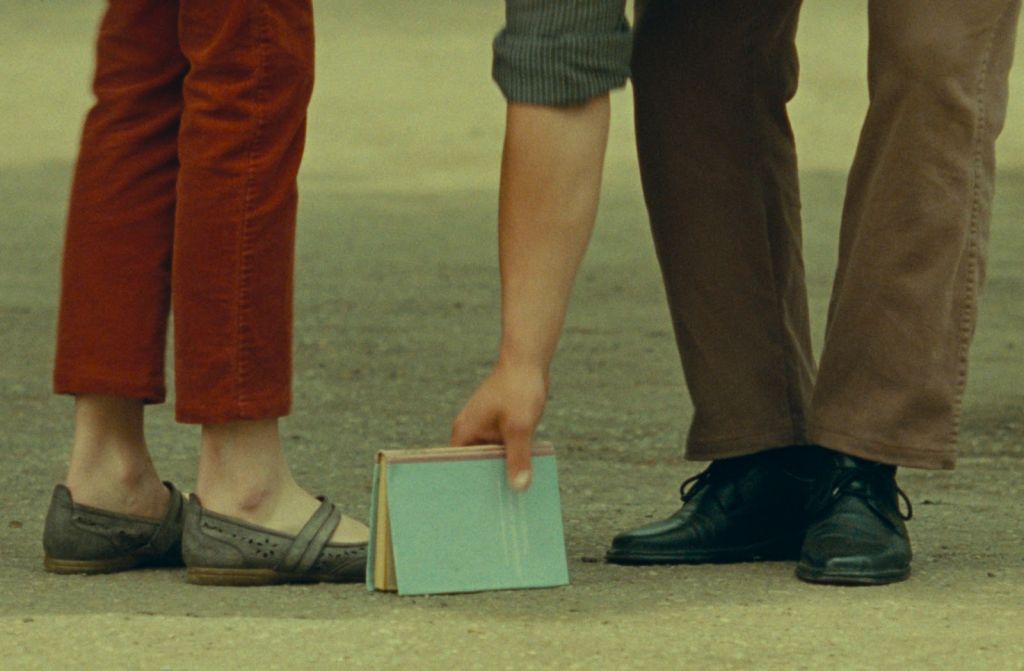

La película se presenta así como una fábula que contiene los grandes temas: el amor —imposible—, el azar, el destino, el anhelo. Pero el modo en que se desenvuelve el relato y la cámara de Koberidze no será el de la grandilocuencia, sino el de una poética serena que atiende a los gestos cotidianos. El filme inicia con la salida de unos escolares del colegio, espacio donde luego se producirá el primer encuentro entre Lisa y Giori, el que es registrado con la cámara al ras del suelo, donde hacen su aparición en un plano detalle los pies de los protagonistas, que chocan sucesivas veces equivocando sus caminos.

Pero la cámara no solo sigue la historia de estos improbables y transformados amantes, sino que hace también de la ciudad y sus pobladores los protagonistas de la película. Incluidos los perros callejeros, que también buscan encuentros y disfrutan de los partidos en el verano georgiano, y el resto de los habitantes de Kutaisi, que están siguiendo entusiasmados la Copa del Mundo. El fútbol, una pasión del propio director, ocupa un lugar emotivo y central en el filme, y no solo por el fervor de Giorgi —que además es un fanático de la selección argentina y de Messi—, sino también por el entusiasmo que sucede cuando sus habitantes se encuentran en los bares a ver los partidos o cuando los niños juegan a la pelota y pintan sobre sus espaldas desnudas el número 10 y el nombre de Messi. Uno de los momentos más destacados es cuando observamos a los niños y niñas de la ciudad jugando al fútbol en una escena ralentizada bajo la banda sonora del himno de la Copa del Mundo de Italia 1990 (conocida como Notti Magiche). Hacia el final de la canción la pelota se eleva hacia el cielo, cae sobre el río y es arrastrada por la corriente.

La cámara es paciente, las escenas son filmadas con naturalidad, sin barroquismos, metáforas, ni cálculos; lo que aleja a la película de lo pretensioso y de querer dejar algún tipo de “moraleja” o lección moral, atributos que parecen no abundar ni en la sociedad ni el cine actual.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo? es quizás una celebración de lo que el filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel denominaba la sociabilidad. A diferencia de la socialización, donde los individuos se unen movilizados por determinados intereses u objetivos, la sociabilidad, dice Simmel, se caracteriza porque los sujetos se asocian por el solo hecho de estar juntos, por el solo goce que les produce estar con otros. Pasar el tiempo con otros sin proponérselo, encontrarse fortuitamente en un bar, seguir el movimiento de la pelota de una selección de un país distante, encontrarse con otros mirando el cielo.

Y algo así sucede también con la narración: el director se deja llevar, no impone un relato que se mueve por acciones-reacciones; la cámara sigue a una pelota que se lanza al aire, a un perro callejero; se detiene en unos pies que equivocan sus caminos…

En una entrevista, al director se le consulta el porqué del título de la película. Koberidze comenta que no quería que algún hilo del relato predominara sobre otro, por lo que prefirió referirse a ese momento en el que miramos al cielo, explorando, buscando algo, o solo por el hecho de mirarlo. Y recuerda una imagen que lo emociona mucho: la mirada y el saludo que el actual mejor jugador de fútbol, Lionel Messi, hace mirando al cielo y elevando las manos luego de meter un gol.

Mirar al cielo, observar las metamorfosis de los cuerpos celestes, saberse y apreciarse ínfimo, cotidiano; dejarse llevar por un mosaico de encuentros y desencuentros, rostros, destinos buscados o fortuitos. Compartir un mismo saber sobre el cielo que nos recuerda que el tiempo y el espacio son infinitos, que el mundo celeste está lleno de choques y cruces en continua transformación, que es imposible fijarlo en un único eje. También, y al igual que Blanqui, celebrar el milagro de las renovaciones.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo?

Georgia, 2021

150 minutos

Dirección y guion: Alexandre Koberidze

Reparto: Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili

En Mubi

Lo incapturable

«Cómo convertirse en piedra propone pensar el límite entre lo vivo y lo inanimado como una forma de experimentar el tiempo», dice Mauricio Barría sobre la última obra de la dramaturga Manuela Infante, una aguda reflexión sobre la prepotencia humanista y un humanismo masculinizado que se erige sobre una oposición binaria y prepotente entre lo vivo y lo inerte.

Por Mauricio Barría

Manuela Infante es una de las más interesantes directoras de nuestro país. Como en pocos artistas teatrales chilenos, su trabajo responde a un consistente entramado en el que cada obra es un hito dentro de una trayectoria de pensamiento, el continuo de una pesquisa que, de tanto en tanto, se materializa en un montaje. Infante es un buen ejemplo de una artista contemporánea en que la práctica como investigación converge en producción de obra.

Su trayectoria puede quizá describirse en tres grandes períodos. El primero está marcado por Prat y Juana, trabajos sostenidos en textos lúdicos que proponían una lectura de personajes históricos con una cierta ingenuidad. Un punto de giro sucede con Cristo (2008), en la que profundiza esta indagación, planteándose la pregunta de cómo se construye el relato histórico y cómo este proceso repercute en las representaciones sociales. Lo notable, es que la interrogante no está solo a nivel temático, sino en los procedimientos mismos de construcción de la dramaturgia y la puesta en escena. Se inaugura así un estilo de trabajo escénico que podría analogarse a un ensayo literario llevado a escena. Es decir, la teatralidad está en la disposición de materializar conceptos y argumentos performativos sobre un asunto, antes que tratar un tema. Es a partir de este montaje que su trabajo pone el foco en una pregunta artística: cómo la manera de componer una historia es la que determina la particularidad y la ideología de la obra.

Los montajes siguientes continuaron y radicalizaron esta pesquisa: Ernesto (2010) es una deconstrucción de este clásico del teatro chileno: se oscurecía la sala y se convertía en voz la representación de un melodrama que podría ser insostenible hoy. La obra, así, develaba el carácter de dispositivo que tiene también la lógica melodramática. En Multicancha, del mismo año, exploró la resistencia física y la extenuación como condición del entrenamiento de los atletas de alto rendimiento, una potente metáfora sobre la optimización del cuerpo bajo la lógica de una economía de la rentabilidad. En Xuárez (2015) examinó cómo el relato histórico tradicional ha borrado el lugar de Inés de Suárez como “madre de la patria”. El último montaje que realizó con su compañía Teatro de Chile fue Zoo (2013), cuyo punto de partida es la tensión entre humanidad y animalidad bajo la metáfora de los zoológicos humanos que proliferaron en el siglo XIX, para devolvernos la pregunta de qué entendemos por ser humano cuando decimos humanidad y cómo ese concepto se levanta sobre el desprecio de la condición animal. Es esta obra la que abre una tercera etapa en que el diálogo con las ciencias biológicas y cognitivas y las nuevas filosofías posthumanistas funcionan como intertextos. A partir de Zoo, su investigación se torna más abstracta, su teatro más especulativo y, de cierta manera, más complejo en términos de su recepción: luego vendrá la inquietante Realismo (2016), Estado vegetal (2017) y Cómo convertirse en piedra (2021), estrenada en la sala principal de Matucana 100.

Al ingresar ya se vislumbra la escena. Sobre el suelo yacen objetos que parecen representar rocas. Son de material plástico y cubren todo el espacio. Hay una atmósfera agreste. Se destaca el aparataje de iluminación que se emplaza escultóricamente en la escena. Los focos, semi a contraluz, se despliegan en forma de cascada armando un fondo. Del piso, que podría ser también un basural de plástico, emergen cuerpos que encuentran en la pantomima un recurso de expresión. De hecho, la actuación, en general, tiende a ser muy física. Rodrigo Pérez, Marcela Salinas y Aliocha De La Sotta conforman el elenco. Desde el primer momento, nos percatamos de que se rehúye del acto de contar una historia en un sentido tradicional y, por lo tanto, entramos más que a un argumento, a una secuencia de situaciones protagonizadas por cuerpos y voces. El trabajo sonoro es notable. En varios momentos, los actores activan unos samplers que repiten frases que han dicho justo antes, pero que vuelven introduciendo un sentido diferente. En este juego sonoro, que Infante denomina «paisajes sonoros», radica el eje de la propuesta, que se refrenda cuando en una proyección aparece la historia de Eco, el personaje mítico que es convertida en una voz condenada a resonar eternamente entre las rocas. El tema de la muerte, de volverse roca, hueso fosilizado que resiste el paso del tiempo porque se encuentra en otro tiempo, es recurrente. La roca, así, se asimila a la imagen de la voz que percute sin fin aun después de perecer el cuerpo orgánico.

La dramaturgia tiene una forma laberíntica en la que se rompe la correspondencia entre enunciado y enunciador, intercambiándose permanentemente los roles. Lo que sucede es una disociación entre la voz y el personaje que resulta muy estimulante, y al mismo tiempo, va generando un tejido enmarañado. Infante juega con el espectador auditor, articulando y desarticulando este tejido, y a cada vuelta de palillo agrega una nueva capa. Así, la estructura se asemeja también a la amalgama que constituye una piedra si la sometemos a un corte axial. Hay, pues, un entramado horizontal y uno vertical. Tejidos y capas tectónicas. Este juego genera esta experiencia laberíntica que invita a vincularse con otra temporalidad, a dejarse llevar por la duración incondicionada de la experiencia en contra de un orden literario. Infante busca la incapturabilidad del sentido. Más que un texto, hay un repertorio de palabras y frases que se repiten y que, al cambiar de orden y enunciador, construyen un nuevo sentido: un nuevo juego de lenguaje, como diría Wittgenstein. Estamos ante un paisaje en capas, paisaje de situaciones que por momentos se acoplan y coinciden, y en otros se desajustan, provocando desplazamientos de la trama-estrato que nos extravían. Nos sumergimos en una diseminación de posibles líneas narrativas para luego volver a encauzarnos en una posibilidad, anclando la atención en un punto. A fuerza de resonar y repetirse estas frases, comienza a aparecer un relato.

Hay un territorio devastado, no sabemos si en un campamento minero, una zona de sacrificio, en este planeta o tal vez en Marte. Producto del relave o de la extracción de un mineral, la población está contaminada y el síntoma es la sangre verde. Los dueños de la empresa —llamados “los japoneses”— niegan la catástrofe y la tapan ofreciendo a los mineros enfermos jubilaciones suculentas. Uno de ellos se niega, pero finalmente muere, entonces su hija toma su lugar y se enfrenta a los gerentes.

Pero esto resulta trivial, porque con esto Infante trama lo que importa aquí: una aguda reflexión sobre la prepotencia humanista, que se asume como medida de la realidad, un humanismo masculinizado, además, que desde sí establece los criterios de validación de la existencia dentro de un sistema económico fundado sobre criterios biologicistas de desarrollo y crecimiento sin límites, estableciendo una oposición binaria y prepotente entre lo vivo y lo inerte. Así, Infante inserta otro nivel temático: la violencia sobre la mujer que conforme a este humanismo es vista como un objeto tan irrelevante como una piedra. Aquí inicia la operación de transvaloración: pensar la piedra como otra manera de estar en el mundo, un modo no productivista. En esta nueva dimensión, el motor es la resonancia y no el paradigma de la repetición y la diseminación de lo mismo. La emancipación del sonido en el eco significa el fin de un lenguaje de la acumulación, del constructivismo como principio del habla. La coexistencia simple de los que están ahí junto a otro construyendo un vínculo sin voluntad, pero requiriéndose. Piedras de un paisaje en el que no hay jerarquías, pero sí mutualidades. Cómo convertirse en piedra propone pensar el límite entre lo vivo y lo inanimado como una forma de experimentar el tiempo.

Cómo convertirse en piedra

Dirección y Dramaturgia: Manuela Infante

Elenco: Marcela Salinas, Aliocha de la Sotta, Rodrigo Pérez

Una biografía alucinada

«Spencer cruza desde la biopic hacia un homenaje barroquista y excesivo, trazando un itinerario donde la idea de una Diana trágica y torturada nos lleva a una alegoría persistente en el cine de Pablo Larraín, quien continúa así su carrera en el extranjero mientras los rasgos más propiamente políticos se ajustan sin mayor problema a las expectativas internacionales», escribe Iván Pinto sobre la última película del director chileno.

Por Iván Pinto

I

En su segunda película en inglés, Pablo Larraín y la productora Fábula demuestran una posición sólida para negociar con la industria un producto que se mueve entre lo comercial y lo artístico. A medio camino entre la expectativa de la biopic de un personaje mediático y la exploración cinematográfica, el resultado es un híbrido con varias licencias y excesos, pero con ciertos rasgos de interés y claro olfato adaptativo. Larraín “autor” ha logrado mantener su independencia artística, continuando parte del vínculo temático con su obra anterior, pero desplegando en esta nueva etapa un impulso con nuevos bríos, donde lo central de sus huellas locales desaparecen.

En Spencer, Larraín retoma una de sus obsesiones, la del juego entre historia (como narración de los hechos pasados) y ficción (como elaboración subjetiva y creativa). Una constante, al menos, desde su trilogía sobre la historia reciente de Chile —que incluye Tony Manero (2008), Post-Mortem (2010), No (2012)—, pero también en sus acercamientos a figuras icónicas en Neruda y en Jackie. Algunas interrogantes de su obra aparecen con insistencia en estas películas: ¿cuál es el límite entre historia y ficción?, ¿de qué modo ambas se retroalimentan, contaminan o incluso desdibujan? Este derrotero se profundiza y amplía con nuevos repertorios en Spencer.

Pero vamos más atrás: si su abordaje al pasado reciente chileno insistió en encontrar los ángulos inusuales, anamórficos o incluso censurados desde un tratamiento “onírico” y “desrealizante” (lo que le ha valido críticas fuertes por parte del debate historiográfico de izquierda), al momento de abordar biografías o relatos sobre personajes canónicos ha llevado esto a una lectura personal y polémica, contaminando el género biográfico con otros como el policial, el melodrama o el thriller. En Neruda (2016), por ejemplo, sacaba al poeta de la monumentalidad literaria para vincularlo más bien a la bohemia de la década del 50 en un relato noir y ambiguo. En Jackie (2016), se concentraba en la interpretación de Natalie Portman y la figura de Jackie Kennedy desde el punto de vista de relevar el rol que le tocó jugar como viuda de John F. Kennedy. Este cambio de locación y punto de vista afecta a su cine, y, en cierta medida, lo vuelve más ambicioso y desprendido.

En esta película, Larraín destilaba fascinación por la reconstrucción histórica, pero particularmente por las formas y mediaciones culturales de un Estados Unidos rendido ante las transformaciones de la década del 60 en medio de un panorama agitado. Históricamente, no deja de ser un detalle que un cineasta chileno aborde este período de la historia norteamericana. ¿Podía un director procedente de Chile abordar la historia estadounidense? ¿Qué efectos o relecturas pueden producirse a partir de esto?

II

Spencer es un ambicioso intento de abordar la vida de Diana de Gales, una figura mediática marcada por la tragedia y el acoso de la prensa, quien muere en un accidente en 1997. Teniendo todo esto a mano, Larraín esquiva los detalles más escabrosos de su vida, como su muerte o la relación del Príncipe Carlos con Camila Parker, y recrea una Diana más bien íntima, acosada por fantasmas, y que busca respirar en medio de un entorno que la agobia. Contrastando con su cine chileno, Larraín pasa de abordar el universo de la elite política norteamericana al foco en la realeza, donde la cuestión de la marginalidad social desaparece.

La película sigue a Diana —interpretada por Kristen Stewart— en los días previos a su separación, mientras debe compartir con la familia real al interior de Sandringham, una de las mansiones de la corona. Larraín transforma esto en un itinerario del estado mental de la princesa mientras es asfixiada por las exigencias del protocolo y una relación deteriorada con Carlos. En contraste, personajes van siendo un poco su sustento vital: sus hijos, Maggie, una de las vestuaristas, el chef de cocina; mientras un mensajero enviado por la corona la sigue a todos lados para recordarle lo que debe o no hacer. Uno de los puntos álgidos del conflicto es una discusión con Carlos, escena que anuda parte central del filme: la exigencia de dividir una Diana pública de una privada, las razones de existencia de la corona (“darle algo en qué creer al pueblo”), así como la presencia constante de Camila Parker en la relación.

Larraín se posiciona abiertamente desde el punto de vista de Diana, un personaje que se vuelve empático al momento de identificar su entorno como opresivo y sofocante, algo que parece mantener desde películas tan tempranas como Fuga (2006), donde el espacio interior/mental se confundía con el exterior/espacio físico. De forma similar aquí, sirviéndose de la steadycam, el plano secuencia y la recreación de las memorias personales de Diana, el espacio se desdibuja en fragmentos que la princesa recuerda en medio de su crisis, expresadas a través del cuerpo en movimiento, una dimensión performática que también recuerda a Ema (2019). Así también, el texto desarrollado a lo largo de diálogos y monólogos conserva, como ha venido haciendo también en películas recientes, una suerte de lirismo algo desvariado que cruza la línea comunicativa hacia una suerte de corriente de la consciencia subjetiva.

Otro punto que también profundiza dice relación con abordar una Diana mediática y no “la que realmente fue”. La renuncia a ser una biopic que busque reconstruir un relato fidedigno —en definitiva, su renuncia al “realismo” propiamente tal— lo hace mezclar no solo los recuerdos subjetivos, sino las imágenes mediáticas compuestas a partir de la recreación de fotografías e iconografías de su figura pública. Algo que también hizo en Jackie: el lugar de los medios y la iconografía en la forma de construir una determinada identidad, un acontecimiento cultural e incluso de un hecho histórico. Las formas en que los medios construyen realidad son un “dato” de la causa.

Larraín utiliza el “mito Diana” tomando elementos que van desde hechos reales a rumores de prensa, construyendo un personaje a partir de la apropiación libre: la relación con sus hijos, la automutilación, una especie de consciencia de clase o la relación con su hogar de niñez. También inventa personajes o crea situaciones que jamás existieron. Poco importa: lo que se busca es la creación un punto de vista personal sobre el carácter de ficción, intercediendo frente a la expectativa de la biografía mediática hacia la dimensión subjetiva y expresiva de la puesta en escena. Una Diana mártir deambula entre los pasillos identificándose con Ana Bolena, mientras realiza pasos de danza y se rebela contra los protocolos de la corona. El cine, así, se volvería un reflejo abstracto y anómalo que engañaría en su juego de identificaciones y desidentificaciones en una especie de caleidoscopio mental.

III

Spencer cruza desde la biopic hacia un homenaje barroquista y excesivo, trazando un itinerario donde la idea de una Diana trágica y torturada nos lleva a una alegoría persistente en el cine de Larraín. Frente a este lente apocalíptico, es el entorno el que se vuelve amenazante, y la exterioridad es siempre una totalidad que complota contra sus personajes.

Larraín continúa así su carrera en el extranjero, mientras los rasgos más propiamente políticos se ajustan sin mayor problema a las expectativas internacionales: curiosamente, sus figuras femeninas pertenecen a la élite social y política, aunque ellas propongan una lectura desde el contraste. Jackie, y ahora Diana, presentarían en su cine una especie de “progresismo liberal” enmarcado en las luchas por el poder al interior de microespacios, como la Casa Blanca o la corona británica, con causas como el feminismo, la ecología o la equidad. Aunque es rebuscado asentar una lectura panfletaria, es claro que su “escala de valores” busca iluminar a sus personajes bajo ópticas decisionales en contextos concretos y adversos. No hay, así, la “gran política”, sino actos y decisiones que se miden en la escala de sus personajes. Tampoco hay una representación “histórica” o “biográfica” fiable, sino un laboratorio ficcional que trabaja sobre estos referentes para entregar algo más ambiguo, subjetivo y opaco.

Spencer

Reino Unido/Alemania/Estados Unidos/Chile, 2021

Dirección: Pablo Larraín

Guion: Steven Knight

Elenco: Kristen Stewart, Timothy Spall

Productora: Fábula, Shoebox Films, Komplizen Film, Topic Studios

Pintores obreros

«Muchas de las prácticas críticas contemporáneas tocan asuntos cruciales para la sociedad; sin embargo, los vicios propios del sistema del arte tienden a neutralizar dichas manifestaciones. El culto a la personalidad, las lógicas productivas abusivas, el aislamiento en cuanto a públicos, la falta de debate y la autocomplacencia son cuestiones que hasta al artista más ‘comprometido’ pueden afectarle. Por ello, me parece estimulante para el circuito que una “obra” decida someter a los artistas a una relación de trabajo dependiente, dejándoles el desafío de producir algo que sirva a otro más que a sí mismos», opina Diego Parra sobre Testimonial Spaces. Pabellón de Chile Bienal de Arquitectura de Venecia 2021, muestra que estuvo en el MAC durante abril.

Por Diego Parra

En el hall del MAC de Parque Forestal nos encontramos con una gran caja de madera con puntales que sostienen sus lados. Los tonos llaman la atención de quien ingrese al edificio, porque se genera un fuerte recorte entre el azul de la estructura y los blancos del museo. A su vez, las columnas y arcos neoclásicos contrastan con las simples tablas de las que está construido este contenedor. Uno de sus lados tiene una gran puerta desde donde se ve una serie de rectángulos que recubren los muros interiores; a la distancia no se puede entender claramente qué hay en ellos.

Al entrar podemos ver bien: son 525 pinturas que van casi desde el techo al suelo. Todas ellas manejan una escala cromática igual (azul cobalto, ocre amarillo, laca carmín y blanco de zinc), por lo que los muros se sienten relativamente uniformes a pesar de que las obras representan distintas cosas. La luz es cenital, fría e igualmente distribuida, de modo que ninguna tela tenga mayor protagonismo que la otra. Quien ingresa a este contenedor queda envuelto por una arquitectura que define un espacio limitado, no hay ventanas ni fugas posibles. Lo que ves es lo que hay. Y, al mismo tiempo, la retícula impuesta por los bastidores exacerba esta sensación de orden absoluto, como si dentro de la caja azul no cupiera ni siquiera una mínima desviación.

Pero lo más curioso es que todo esto que describo no es una “obra de arte” como tradicionalmente vemos en un museo, es un objeto que transita en los límites de disciplinas y que encuentra en el MAC un lugar donde desplegarse sin problemas. Más específicamente, es el pabellón chileno para la Bienal de Arquitectura de Venecia recién pasada, llamado Testimonial Spaces y curado por Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda. El proyecto en cuestión implicó trabajar con la historia de la población José María Caro, ubicada en Lo Espejo, donde los vecinos proporcionaron testimonios sobre cómo han vivido en dicho lugar cargado de distintas memorias desde la década del 60 hasta la actualidad (la pregunta se vinculaba con el tema general de la Bienal: “¿Cómo viviremos juntos?”).

Estas vivencias fueron traducidas a las 525 pinturas encargadas a 21 pintores dirigidos por el artista Pablo Ferrer, quien actuó como director de contenidos, junto con los curadores. La decisión de interpretar pictóricamente las historias seguramente significó una gran discusión, ya que muchos habrían optado quizá por la fidelidad de la fotografía o incluso por quitar cualquier mediación e instalar directamente las voces de quienes recuerdan. La pintura hace años que perdió su lugar protagónico a la hora de registrar el pasado y se convirtió en una práctica más bien íntima, por lo que los curadores debieron idear un método que atenuara aquellos mecanismos que hacen de ella un medio personal y autónomo. De ahí la paleta limitada, los formatos idénticos, la falta de individualización en los personajes, la ausencia de marcadores idiosincráticos y la axonométrica forzada en la vista del paisaje.

Ingresar a este cubículo es lo más cercano que podemos estar a experimentar una pintura social y pública, puesto que ninguno de los 21 pintores aparece en sus telas como ellos acostumbrarían. Mediante el rígido método ideado por Marín, Sepúlveda y Ferrer, los organizadores se aseguraron de que ningún pintor asistiera a este pabellón en calidad de artista, sino más bien como “obrero de la pintura”, con todo lo que ello implicaría a la hora de cuestionar el estatuto casi principesco del artista contemporáneo. Las marcas de estilo que tanto cuesta adquirir y que son lo que define al pintor aquí desaparecen, puesto que los pinceles quedan al servicio de una historia que representar, y no de una subjetividad propia que plasmar.

Las memorias que están presentes en las telas van desde hechos trágicos como la muerte de vecinos y los allanamientos durante la dictadura cívico-militar, a fiestas o incluso a hechos aparentemente irrelevantes, como niños que juegan. La idea de memoria heroica que tradicionalmente se asocia a lugares como la José María Caro se ve disputada por los recuerdos que no siempre registran aquello que la historia luego se encarga de escribir. Generalmente somos actores secundarios cuando se trata del drama histórico; los grandes hechos nos pasan por el lado y en tanto individuos no tenemos la capacidad de entenderlos, ya que estamos insertos en ellos. Uno se imagina que hay muchas personas que más que recordar las imágenes que siempre circulan del golpe de Estado, se acuerdan adónde se dirigían ese día, qué tomaron de desayuno o si les fue posible tomar micro. Eso no quiere decir que se deje de lado el acontecimiento histórico en sí, solo revela la dimensión íntima y esquiva en que funciona la memoria. De ahí que, como plantea Sergio Rojas, “el pasado no cabe en la historia”, pues siempre hay un diferencial que se le escapa, un resto que somos todos nosotros y nuestra experiencia subjetiva del pasado.

Es interesante también que esta acción tenga su origen en la arquitectura y no en el arte contemporáneo, ya que dicha distancia disciplinar permite impugnar quizá de mejor manera las prácticas artísticas y sus jerarquías implícitas. ¿Qué proyecto actual de arte contemporáneo realmente se desplaza a sí mismo a la hora de trabajar con comunidades? Prácticamente ninguno, ya que el extractivismo que suelen manejar las prácticas artísticas de corte social o colaborativo siguen siendo un problema a la hora de analizar políticamente sus efectos y sentidos. Así, la arquitectura utiliza a las artes visuales por fuera de sus propios límites, es decir, como medio y no fin. Los últimos pabellones de arquitectura chilenos en la Bienal de Venecia han sido también cercanos a lo que entenderíamos como “arte contemporáneo”, en particular por el lenguaje instalativo al que han recurrido para presentarse: Stadium (2018), de Alejandra Celedón y Monolith Controversies (2014), de Pedro Alonso y Hugo Palmarola, perfectamente podrían haber sido expuestas en alguna muestra sobre la historia reciente de Chile. Y esto revela la condición transdisciplinar del arte contemporáneo, que en sus infinitas posibilidades abre espacios para experimentar aún hoy, cuando ya parece todo hecho. Si bien el contexto general de esta exposición es una bienal de arquitectura, mi lectura opta por entenderla como un gesto artístico contemporáneo, porque mi libertad interpretativa es también una de las características del arte actual: el manto del museo no solo puede ser entendido como mausoleo o jaula, pues es también una zona de excepcionalidad donde las reglas tienden a relajarse.

Ahora, que un ejercicio arquitectónico (por expandido que sea) tenga tal presencia en el contexto artístico ciertamente le pone un desafío mayor a los artistas. Muchas de las prácticas críticas contemporáneas tocan asuntos cruciales para la sociedad; sin embargo, los vicios propios del sistema del arte tienden a neutralizar dichas manifestaciones. El culto a la personalidad, las lógicas productivas abusivas, el aislamiento en cuanto a públicos, la falta de debate y la autocomplacencia son cuestiones que hasta al artista más “comprometido” pueden afectarle. Por ello, me parece estimulante para el circuito que una “obra” decida someter a los artistas a una relación de trabajo dependiente, dejándoles el desafío de producir algo que sirva a otro más que a sí mismos, aun cuando en dicho proceso se pueda fracasar. Sin errores o experimentaciones estamos condenados al más horrible escenario posible: un arte demasiado satisfecho de sí mismo.

Testimonial Spaces. Pabellón de Chile Bienal de Arquitectura de Venecia 2021

MAC Parque Forestal

Curadores: Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda

Vacío jubiloso

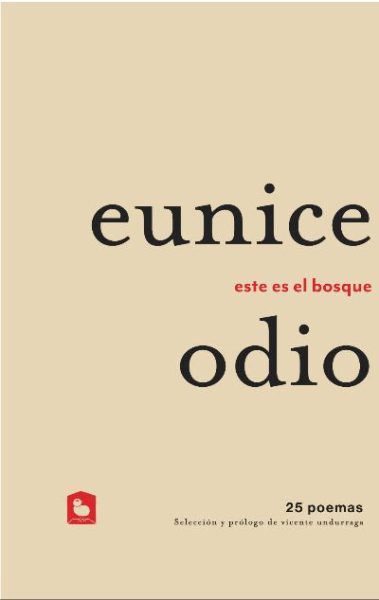

«Eunice Odio constituye uno de los grandes casos literarios centroamericanos. Inconforme y rebelde frente al relato nacional, expatriada y exiliada, asentada en México; magnífica cronista y con dotes especiales para el género epistolar; polémica e insumisa frente a los discursos establecidos y, sobre todo, una poeta con una obra estructurada y sólida», apunta Leonel Delgado sobre Este es el bosque: 25 poemas, antología de la poeta costarricense.

Por Leonel Delgado Aburto

Con sorpresa y alegría veo ahora publicada en Chile una antología de poemas de Eunice Odio (1919-1974). Se trata de un volumen impecable y cuidado que, sin duda, ofrece una perspectiva comprensiva de la poeta costarricense. Oculta como tantas otras poetas, y de diseminación secreta, pero firme, Odio constituye uno de los grandes casos literarios centroamericanos. Inconforme y rebelde frente al relato nacional, expatriada y exiliada, asentada en México; magnífica cronista y con dotes especiales para el género epistolar; polémica e insumisa frente a los discursos establecidos y, sobre todo, una poeta con una obra estructurada y sólida.

Para quien se acerca por vez primera al universo de Eunice Odio, resultará muy informativo y esencial el prólogo de Vicente Undurraga. Enmarca muy bien la voz de Odio entre la aparente indiferencia o falta de reconocimiento de la escritora, y los preceptos místicos de su literatura, ese encuentro con un vacío que es el de la ausencia de “unidad cósmica”. El prologuista menciona, entre las vivencias que conjuran ese vacío y se constituyen temas de su poesía, “las experiencias eróticas, las místicas y las amistosas”. Se podría agregar la de la conversación con los muertos. En efecto, la obra de Odio está llena de obituarios conversados. Max Jiménez, Satchmo o Rosamel del Valle, pero también sujetos anónimos, son convocados ya en el orbe trascendente de la muerte, como si la tarea de la poesía estuviese relacionada con el responso y el funeral.

En todo caso, la presencia del Otro es fundamental en la literatura de Odio, como se deja ver en sus cartas. Cuando yo realizaba la investigación para mi tesis de doctorado, tropecé por azar con estas cartas de la poeta a Juan Liscano (también mencionadas por Undurraga), en las que hay un permanente reflorecer de hortalizas y frutas, y constantes fenómenos luminosos, entre otros sucesos místicos. Como muchos otros lectores caí en el hechizo escritural de aquella correspondencia, su estratégica construcción de un imprevisto lector masculino despistado por los secretos que unían creación moderna y mística, y que también juntaban a una comunidad de mujeres que sí comprendían lo oculto.

Las cartas ocuparon, por supuesto, una parte crítica de mi estudio sobre escritura autobiográfica centroamericana, sin dejar de representar cierto problema político. En un corpus en que sobresalía la politización e ideologización literaria, resultaba contrastante el anticomunismo y antifeminismo declarados en las crónicas y artículos de Eunice Odio. Aun así, parte de mi hipótesis sobre ella es que, a pesar de sí misma, quizá, su escritura estaba también motivada por un gran gesto literario y político, común a su generación y su época, lo que, inspirado en De Certeau, llamé heterología, y que consiste en una apertura pasional hacia el Otro como fundamento escritural.

En ese sentido, esta antología ayuda a focalizar más detenidamente la calidad y, por decirlo de alguna manera, sistematicidad de la obra de Odio, así como algunas marcas de la época y de su propia posición como mujer intelectual y escritora. Como muchos otros casos centroamericanos (Cardoza y Aragón, Salomón de la Selva, Carlos Martínez Rivas), en Odio es evidente el predominio de lo que Rubén Darío llamaba “cerebración”. La poesía es proyecto y disciplina, antes que mera emotividad. Asimismo, los planos que diseña su trabajo entreveran la estética con la ética, y ofrecen el verdadero acabado final del sujeto, su personalidad y su fin: fe en la obra, antes que desgano vanguardista. Indiferencia, anonimato y solidaridad: la estatura mesiánica de la poeta vibra en este diseño de una manera estratégica.

Eunice Odio

Selección y prólogo de Vicente Undurraga

La Pollera, 2021

134 páginas

Si se advierte el predominio de nombres masculinos en la constelación de la poesía centroamericana, se debe comprender también que la posición de Odio no debió ser fácil en un ámbito en que prevalecían ciertos clichés masculinistas de culto a la belleza femenina, la que no pocas veces desemboca, paradójicamente, en abiertas posturas misóginas. La mujer que escribe es caso teratológico, dice el mismo Darío en El oro de Mallorca. En este sentido, es curioso el caso de la oda que le dedicó Carlos Martínez Rivas a Eunice Odio (en La insurrección solitaria, 1953), un poema de celebración y cerebración que canta la belleza de la poeta costarricense, en un límite en que la belleza se vuelve amenazante: el cuerpo de la mujer como revelación de lo real (en términos lacanianos) o de lo divino, y que termina por amenazar con la asfixia al escribiente masculino.

Por ello, se podría sugerir que la poesía de Odio confronta de manera desafiante la estructuración masculinista del campo cultural centroamericano. En ese gran poema que es “Si pudiera abrir mi gruesa flor”, al retomar la identidad flor-mujer, opera un desplazamiento que no parece complaciente con la naturalización de esas metáforas en las retóricas del cortejo o de la belleza, es decir, en el control discursivo dominante. El poema comienza diciendo: “Si pudiera abrir mi gruesa flor / para ver su geografía íntima, // su dulce orografía de gruesa flor” (67). Estamos ante lo que Diana Bellessi llamaría quizá el deseo de “reconocer una identidad otra, no aquella que estáticamente la sociedad reproduce”. Este deseo parece un eje esencial en el poema de Odio, no tanto como declaración incontestable, sino como tensión contradictoria en que la principal lucha parece ser la apropiación de los signos.

Varios de los poemas de la selección, incluido el recién citado, están fechados en 1946, un año milagroso para Eunice Odio, se podría decir; algunos de ellos escritos al parecer en Granada, Nicaragua. No tengo noticias de las condiciones en las que Odio visitó o vivió en Nicaragua, ni los vínculos que tuvo con el campo cultural granadino, aunque uno de sus poemas esté dedicado a José Coronel Urtecho. Es un tema, en todo caso, de pertinente investigación. Quizá Granada sea la ciudad evocada en “Mi ciudad, a 11 grados de latitud norte”. Una ciudad en que “Alguien, algo me espera”; “donde alguien me dio una cita / con renovado acento, / pero olvidó su nombre por mi nombre”. Una ciudad con “horario masculino”, que se ama de lejos, pero que “De cerca es otra cosa.” Una ciudad lírica y, sin duda, municipal, pero en la cual Odio encontraría, si acaso volviera, “los planetas, / los frutos”. Por supuesto, es erróneo apostarlo todo a una identificación realista o geográfica. El lugar de Eunice Odio es la distancia. Gran cronista de San José, de México o de Nueva York, se comprende que su localización es mucho más fluida de lo que su biografía, hasta cierto punto enigmática, podría mostrar.

Celebro, en fin, la publicación de esta antología que contribuirá a la secreta y segura pervivencia y diseminación de su obra. Odio, de hecho, parece tener fe en las posibilidades de reproducción desde lo estéril. Su “Poema Quinto: Esterilidad” trata de la flor arrancada (ya no la flor prodigiosa o abierta), vacila quizá en el miedo de la insolidaridad, pero encuentra el sentido del canto “como pájaro en proyecto por los árboles: / júbilo de vacío jubiloso”.

Los lejanos noventas

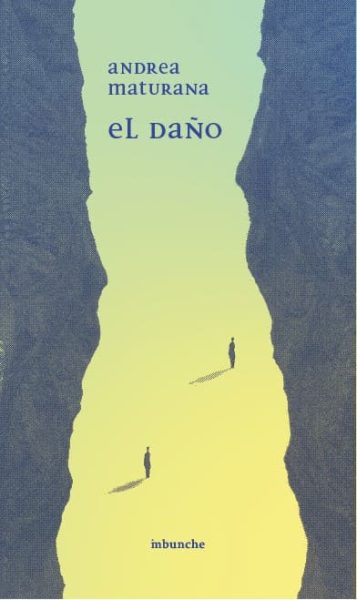

«La crítica de su tiempo alabó bastante este libro, y a 25 años hallamos en él un texto interesante, con una voz algo bombaliana en su prosa demasiado cuidada, pero que ciertamente ha envejecido un poco», escribe Lorena Amaro sobre El daño, de la escritora chilena Andrea Maturana.

Por Lorena Amaro

En los últimos años, varias editoriales chilenas están apostando por las reediciones. Desde obras de autores consagrados como Marta Brunet, Carlos Droguett o Manuel Rojas, a otras marginales, que en su tiempo no fueron consideradas en el canon y que aún no han sido justamente reconocidas. En este panorama predominan obras de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y es por eso que resulta singular y muy valiosa la reedición de un libro publicado en 1997, El daño, de Andrea Maturana, autora que siendo muy joven irrumpió en la escena literaria con un libro de cuentos bastante celebrado por su forma de abordar el erotismo femenino, (Des)encuentros (des)esperados (1992), y que confirmó los buenos augurios de la crítica con esta novela, muy aplaudida, cuya reaparición pone el texto al alcance de las y los lectores más jóvenes.

Esta nueva puesta en escena nos permite revisitar, además, un período de nuestra historia literaria. Se trata de los años de la “nueva narrativa”, de la colección Biblioteca del Sur, de Planeta, de los talleres como novedad, de un mercado del libro que después de años de dictadura comenzaba a activarse en el país. Un mundo que, llegados los 2000 —e irrupción mediante de dos grandes escritores que ensombrecieron a otros de su generación, Pedro Lemebel y Roberto Bolaño— empezamos a observar con distancia y no sin desconfianza, como ocurrió también con la política de esa década. No es posible leer El daño sin este marco. Es un producto de ese tiempo que quizás no hemos pensado lo suficiente, y que en su momento fue de gran novedad, porque cuando Maturana lo escribió, el concepto de género en nuestras universidades era un tema relativamente nuevo y se hablaba poco de violencia sexual. El texto tiene el valor de desarrollar potentemente el trauma del abuso infantil vivido por una de las protagonistas, Elisa, la narradora, violada y torturada en su propio hogar, quien se aventura en un viaje por el desierto con su amiga Gabriela, quien ha vivido la dolorosa experiencia de un amor clandestino con un hombre que nunca dejará a su esposa. La intimidad de la relación es a ratos ambigua sexualmente, y tanto este elemento como la forma en que se aborda la violación y el silencio familiar ante un hecho así debieron ser muy rupturistas en el momento de la publicación de la novela.

El libro se atiene al realismo practicado en su tiempo, un realismo que no ha dejado de ser atractivo si bien la escena literaria actual ofrece exploraciones más fragmentarias e híbridas. Narrada en primera persona, la novela ofrece un recorrido muy íntimo por la subjetividad de estas dos veinteañeras que han sufrido, con distintos matices, el abuso y el desamor; uno de los ejes centrales del relato es la voz, el lenguaje, la pregunta por el cómo decir ciertas cosas. Las confesiones tardan en llegar, en el caso de Elisa, y en el de Gabriela, se desbordan, son excesivas, “me habla de Marcelo y de su historia con una crudeza desmedida”. Esto hace más difícil para la narradora, muy perceptiva en los pequeños detalles del cuerpo y del paisaje que las rodea, revelar lo que le ha ocurrido a ella en su infancia: “La única forma que tengo de verbalizar ciertos recuerdos, cuando logro hacerlo al menos en mi mente, es con una carga inevitable de ternura, y eso los hace doblemente atroces”. Como lectora ávida que se formó a sí misma para poder ganarse un día el amor de su verdugo, el padre, conoce de sobra las palabras, y por lo mismo plantea la dificultad para emplearlas: “Busco en mi repertorio inacabable de palabras (…) no hay nombres para las cosas. No hay algo que se corresponda con los retazos de imágenes, todas ellas confusas”. Esta afasia me parece muy significativa de ese momento, en que el feminismo pasaba por un proceso de institucionalización en la academia y no se dejaba oír tan fuerte como ahora la protesta airada contra los abusos patriarcales.

Andrea Maturana

Imbunche, 2021

206 páginas

La escritura de Maturana, correcta, bien elaborada, se recorre con avidez. Logra darle verosimilitud al drama delicadísimo que relata, si bien la voz narrativa —que va haciendo una suerte de registro de viaje en los dos primeros tercios de la novela—, enjuicia y construye un complejo tramado de culpas muy afín con lo que fueron los noventas y una forma de vida y pensamiento en que la heterosexualidad no llega a ponerse en duda, incluso en sus aspectos más tóxicos. Esto lo hace un poco lejano cultural y políticamente, a pesar de que sea relativamente reciente. El erotismo entre las amigas es triste, producto del desamparo en que ambas se sienten (“abrazadas contra el frío y contra el miedo”), y la novela en general se queda en un registro sencillo, poco rebelde, en que el recorrido geográfico y anímico culmina en un retorno, por así decirlo, a la normalidad. Ese regreso se ve coronado por lo que se puede ver como un castigo a la amiga de la protagonista, por sus desbordes pasionales. No es raro pensarlo: Elisa enjuicia permanentemente a Gabriela por haber sido amante de un hombre casado: “Ella amó demasiado a quien no debía, y en el fondo se niega a reconocer que no debía. Se da una disculpa tras otra”. Esta amiga es descrita como alguien fuera de sí: “Gabriela se ríe con un dejo de histeria, mezclando la risa con un poco de llanto, como si fueran la misma cosa”. Estas marcas, que están a lo largo de un libro en que los personajes conversan sobre Betty Blue antes de tener sexo y el motel es el centro triste de la pasión clandestina, van produciendo una moral algo esquemática y adusta, en que se echa de menos un poco de ironía.

La crítica de su tiempo alabó bastante este libro y, como se explica en la contraportada, lo celebró incluso como una obra de culto. A 25 años hallamos en él un texto bien organizado, interesante, con una voz algo bombaliana en su prosa demasiado cuidada, pero que ciertamente ha envejecido un poco, a diferencia de otros relatos de la segunda mitad de los noventa. No solo por la forma en que construye esta historia redonda, sin fisuras y de final trágico, cerrado, sino también por la perspectiva, que ofrece una ranura por donde mirar, no sin interés, lo que fue una década de exacerbado individualismo.

Carla Zúñiga y Bosco Cayo: “La Muestra Nacional de Dramaturgia tiene que reflejar lo diferente que somos como sociedad”

Con sus escrituras desde el margen, ambos dramaturgos representan un nuevo teatro chileno que rompe con algunos vicios de la tradición. Zúñiga y Cayo son los encargados de dirigir la vigésima versión de este espacio, un encuentro fundamental para el teatro chileno impulsado por el Mincap, que esta vez estará marcado por voces disidentes y miradas descentralizadas.

Por Javiera Tapia Flores

Carla Zúñiga recuerda que en su época de estudiante, asistir a las funciones de la Muestra Nacional de Dramaturgia era algo vital.

—Mirar el teatro desde la dramaturgia es algo importante, siempre está como escondida. En ese tiempo, detenerme ahí, en el texto, al menos para mí, que me encantaba escribir, fue muy importante”, dice la actriz, dramaturga y una de las fundadoras de la excompañía La Niña Horrible, cuya trayectoria incluye más de 20 obras, entre ellas, Prefiero que me coman los perros (2017), Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual (2018) y Un montón de brujas volando por el cielo (2020), premiada por el Círculo de Críticos 2020 en la categoría Mejor Dramaturgia. Su último trabajo es La violación de una actriz de teatro y fue montado a fines del año pasado en Matucana 100.

—En la región había una bulla en torno a la Muestra. Porque no son solo obras, sino diferentes actividades, como los talleres, que entregan la posibilidad de seguir escribiendo. Ahora se cumplen veinte años, y ha sido, y sigue siendo para mí, un espacio de resistencia con el que decimos que todavía se puede escribir y vivir de nuestro trabajo —cuenta Bosco Cayo, también dramaturgo y autor de obras como Leftraru (2014), La dama de los Andes (2016) y El Dylan (2017), e integrante de Compañía Limitada, Teatro Sin Dominio y Teatro La Malaclase. Explica que tiene una experiencia similar a la de su compañera, pero con un giro: el de haberse formado en una ciudad diferente a la capital.

Carla y Bosco esta vez dejarán de mirar el evento como participantes o audiencia crítica, pues son los encargados de dirigir la vigésima versión. La Muestra Nacional de Dramaturgia nació en 1994 como un concurso público de escritura teatral chilena, en el que un jurado especializado selecciona obras para ser puestas en escena. Organizada actualmente por la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde 2007 sus versiones se desarrollan en períodos de dos años: durante la primera etapa, se seleccionan los textos cuyos autores y autoras reciben un premio en dinero, y en la etapa posterior sus escrituras pasan al escenario.

Durante el segundo semestre de 2022 veremos los montajes de las cinco obras ganadoras. Esta vez, las autorías se descentralizaron: dos son de Santiago y tres de otras ciudades de Chile. Eso ya representó una novedad para ambos creadores.

—Para mí fue muy sorprendente —explica el dramaturgo, que de hecho sitúa sus escrituras desde territorios diferentes a la Región Metropolitana—. Siempre se habla de que las regiones están al debe. Recuerdo estar en otras reuniones y concursos y que se dijera que faltaba participación desde regiones, que no estaban al nivel de Santiago. Y yo pensaba que no tenía que ver con eso. Son dramaturgias distintas.

Los dos concuerdan en que la Muestra ha ido cambiando con el tiempo y que debe seguir haciéndolo.

—Siempre hay una pregunta en torno a quiénes somos y creo que a sus veinte años, la Muestra tiene que reflejar lo diferente que somos como sociedad —opina Bosco Cayo, y Carla Zúñiga asiente.

Repensar el teatro

Ambos directores se han destacado por una autoría que se sitúa desde los márgenes y la disidencia, en su amplio significado. En sus obras se tensionan el género, el territorio, la clase e incluso se cuestionan los sistemas de dirección teatral tradicionales:

—Con Compañía Limitada hemos experimentado no teniendo a una persona a la cabeza, sino que entre todes hacemos un diálogo para encontrar una manera distinta de organizarnos y poner en esa misma discusión, por ejemplo, una mirada desde la producción que pueda influir en el proceso. Es decir, tratar de buscar una horizontalidad distinta. Es algo que demora y que provoca muchas cosas, porque enfrentarse a una jerarquía y a formas de quebrarla traerá frustración.

Carla Zúñiga cree que su manera de repensar las formas de hacer teatro está ligada a dejar de mirar el mundo desde el binarismo:

—Creo que no nos damos cuenta hasta qué punto vemos todo de manera binaria. Me interesa mucho tratar de romper mi propia cabeza con respecto a qué es lo serio, qué es lo ridículo, porque nada es absoluto. Estoy muy pegada con eso, y también con el acto político de nombrar las cosas. Eso también me interesa mucho ahora. Por eso mi última obra se llama La violación de una actriz de teatro.

Ahora que dices eso, pienso en cineastas como Celine Sciamma o Marialy Rivas. En su película Princesita había un abuso sexual que nunca vimos. Ella toma una decisión muy política, feminista, cuando construye una historia en la que sabemos que hay un abuso, pero no aparece de forma explícita.

—Sí, creo que hay varios motivos. Por ejemplo, el hecho de no querer violentar a tu actriz y al equipo de trabajo. Tampoco violentar a la o las espectadoras que probablemente vivieron algo como eso. Creo que ahí hay algo importante —dice Carla.

La trascendencia de la Muestra también radica en las huellas que deja en las nuevas generaciones de dramaturgos. Cuando les pregunto por sus referentes al comenzar sus carreras, Carla aclara que es una pregunta que le da tristeza, porque solo eran hombres.

—Eso generó en mí una necesidad de escribir mis propias cosas. Es por eso que figuras como Manuela Infante eran muy inspiradoras —cuenta la dramaturga—. Creo que hay mujeres escribiendo o dirigiendo. Hay muchas. Lo que no hay son espacios, porque el teatro es un trabajo colectivo. Yo llego con el texto, pero hay un grupo que me tiene que creer. Y también, bueno, la maternidad sigue siendo un problema, porque seguimos estando a cargo de las guaguas. Entonces es mucho más fácil para un hombre o para una persona que no tiene hijes. Las mujeres que son madres no pueden ir a los ensayos. En los fondos [de financiamiento] debería haber un ítem de cuidadores de guaguas. Pero de esto no se habla.

—Estoy muy de acuerdo —dice Bosco—. Hay formas de teatro que siguen produciéndose, pero creo que gracias a los movimientos feministas hay una mayor conciencia, porque es algo que atraviesa todo: cómo escribo, sobre qué escribo, pero también cómo armo mis grupos de trabajo y con quiénes trabajo.

Pareciera ser que los proyectos seleccionados en la Muestra 2022 no podrían haber caído en mejores manos: se trata de escrituras contemporáneas y disidentes que tendrán la oportunidad de ser montadas y exhibidas durante noviembre de este año. De entre más de 120 postulaciones, el jurado —compuesto por Flavia Radrigán, Carlos Briones, Loreto Saavedra, Cristián Opazo y Claudia Hernández— eligió en la categoría Emergente a Daniela Schalchli con su texto Pam Berry, la historia de una lesbiana visible que busca a una persona con la que sueña desde niña. También fue seleccionada Continuidad de las cajeras, de Jorge Contreras, que relata la vida de una cajera de supermercado que sospecha que algo inexplicable se esconde entre los pasillos. Y El traje del novio, de Felipe Zambrano, sobre el encuentro entre Olivia, costurera del Gran Concepción, y Francesco, un violinista italiano que la busca especialmente a ella para que confeccione su traje de novio. Detrás de este ímpetu se encuentra un antiguo secreto.

En la categoría de Trayectoria, Nicolás Lange participará con Esto podría durar y durar y durar y durar y durar, donde tres historias se desarrollan en La Serena, Chiloé y Texas, teniendo en común la violencia contra personas disidentes sexo-genéricas. Y también está Blancanieves, de Karen Bauer, donde la protagonista es una niña refugiada, vulnerada y perseguida que cae en un sueño profundo.

—Algo que me emociona mucho es que todes les ganadores son autoras y autores muy interesantes —cuenta Carla—. Les de la categoría emergentes es gente que ha estado escribiendo mucho, gente estudiosa, con una mirada nueva. También Nicolás Lange y Karen Bauer son autoras superpotentes.

Bosco, en tanto, se siente sacudido por “los imaginarios que se escapan del realismo” presentes en estos trabajos.

—Hay algunos muy oníricos, nos alejan de esta realidad que es tan fuerte, tan estresante y nos pone en otras —asegura—. Siento que nos desamarramos un poco del realismo para entrar en otras formas de decir. Estos textos ofrecen nuevas miradas y quizás puede haber ahí pistas que nos ayuden a entender o a sobrellevar un poco esta realidad, pero no desde el mismo lenguaje. Quizás estamos saliendo un poco de ella para poder mirarla desde otro lugar.

Carla concuerda y explica que existe la necesidad de otros lenguajes:

—Creo que, en general, al teatro chileno le cuesta salir del realismo. Y también es un acto político hacerlo. Se trata de textos muy contemporáneos. Hay una problemática con los cuerpos también. Existen casos en escuelas de teatro en donde, por ejemplo, a chicos trans los obligan a hacer papeles de mujer y eso es muy violento. Hay que repensarlo todo. Y para la Muestra, tenemos que pensar muy bien quién les va a dirigir, cómo se va a hacer, porque hay una responsabilidad tremenda —dice Zúñiga.

—Vamos a hacer que los equipos artísticos se liberen de una mirada heteropatriarcal y binaria —agrega el dramaturgo—. Buscaremos personas que nos ayuden a quebrar esos límites. Y para eso necesitamos también armar grupos que contengan esa idea. Ya no es solamente escribir la obra ni su temática. Tiene que ver con la relación con una sociedad y con una comunidad. La Muestra tiene que ser el reflejo de cómo nos relacionamos como comunidad y entre comunidades.