El primer largometraje de la directora Tana Gilbert «conforma un archivo de la resistencia, con relatos marginados e imágenes prohibidas, que logran montarse en un relato coral, coherente y conmovedor”, escribe Laura Lattanzi.

Seguir leyendoMemoria del fracaso

“¿Qué puede una imagen documental? A veces no solo el descubrimiento de su propia función retórica o una exploración de los alcances epistémicos de la realidad, sino también poner sobre la mesa memorias de las que nadie quiere hablar”, escribe Iván Pinto sobre Oasis, del colectivo MAFI.

Seguir leyendoLa frágil frontera del despertar

“El que baila pasa no será el primer documental sobre el estallido, pero sí es el primero en buscar una torsión al respecto”, escribe Iván Pinto sobre la cinta de Carlos Araya.

Seguir leyendoEstética de la crueldad

«Aunque ‘Los colonos’ no esconde sus virtudes, la película termina movilizando una cierta estética de la crueldad cuyo fin es ambiguo», escribe Iván Pinto.

Seguir leyendoImágenes requeridas

El primer largometraje de la directora Tana Gilbert «conforma un archivo de la resistencia, con relatos marginados e imágenes prohibidas, que logran montarse en un relato coral, coherente y conmovedor”, escribe Laura Lattanzi.

Seguir leyendoEnfrentar el mal

En 1992, la cineasta Carmen Castillo volvió al país luego de un exilio forzado de casi 20 años para filmar, junto con Guy Girard, La Flaca Alejandra (1994), un documental que “dio cuenta de la violencia desgarradora y sórdida del terrorismo de Estado […] desde un lugar valiente, que se hace cargo del conflicto, las contradicciones y espacios liminales”, según Laura Lattanzi.

Seguir leyendoConsciente colectivo

«El valor de Argentina, 1985 estaría dado por su posibilidad de ser vista de forma masiva, lo que se ha logrado en Argentina y Chile, donde ha llenado las salas, lo que de por sí es una excepción para los estrenos latinoamericanos».

Seguir leyendoEl horror cotidiano

«1976, de Manuela Martelli, vuelve a interrogar la relación entre historia y ficción. En este caso, se trata de una nueva aproximación en el cine chileno al universo de la dictadura».

Seguir leyendoMaterialismos cósmicos

«La cámara es paciente, las escenas son filmadas con naturalidad, sin barroquismos, metáforas, ni cálculos; lo que aleja a la película de lo pretensioso y de querer dejar algún tipo de ‘moraleja’ o lección moral, atributos que parecen no abundar ni en la sociedad ni el cine actual», opina Laura Lattanzi sobre ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, del director georgiano Alexandre Koberidze.

Por Laura Lattanzi

Auguste Blanqui, revolucionario francés del siglo XIX, pasó gran parte de su vida en prisión. Encerrado, miró al cielo, único horizonte panorámico posible y comenzó a explorar hipótesis que vincularan los movimientos revolucionarios con los movimientos astronómicos. Escribió un bello libro, La eternidad por los astros (1872), donde desplegó una suerte de materialismo cósmico. Allí, Blanqui nos recuerda que el orden del universo es anárquico, que el tiempo y el espacio son infinitos; que todo está en continua transformación, y que la renovación de los mundos se produce por medio del choque y la volatilización en el campo de lo infinito.

El cine también mira el espacio, justamente allí donde hay luz, movimiento —y calor—, y se pregunta qué vemos cuando miramos al cielo. Curiosamente, o no, hace pocos meses dos películas aparecieron en distintas plataformas de streaming haciéndose esa pregunta. Una es No miren arriba, comedia negra estadounidense que se puede ver por Netflix, donde unos científicos que observan e investigan el cielo descubren una realidad abrumadora: un cometa se aproxima a la Tierra y destruirá la civilización humana. Frente a ello tratan de advertir a gobernantes, empresarios y medios de comunicación, quienes parecen no querer ver el inminente fin del planeta y proponen no mirar al cielo, allí donde la evidencia es demasiado real y angustiosa. Mirar al cielo es, entonces, revelar la evidencia científica. La otra película, con una aparición casi simultánea en la plataforma Mubi, también propone mirar al cielo, pero ya no para identificar allí un destino insoslayable posible de ver gracias a los datos científicos, sino más bien para invitarnos a recordar que la materia del universo del que somos ínfima parte está hecha de renovaciones infinitas, de choques azarosos y fortuitos.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, del director georgiano Alexandre Koberidze, nos presenta a Lisa y Giorgi, dos habitantes de la ciudad de Kutaisi, en Georgia quienes chocan por casualidad luego de cruzarse tres veces seguidas en la calle. Ella es farmacéutica, él, futbolista: parecen no tener mucho en común, pero se gustan de inmediato y deciden darse cita al día siguiente en un café. Esa noche, sin embargo, un hechizo, algo hilarante, cae sobre ellos, produciéndoles un cambio de aspecto y hasta de sus propias habilidades, haciendo imposible el encuentro fijado. Sin sus facultades para la farmacia y el fútbol, y en otros cuerpos, ambos personajes deambulan por la ciudad y encuentran nuevos trabajos bajo el alero de una misma persona, el dueño de un nuevo café de la ciudad.

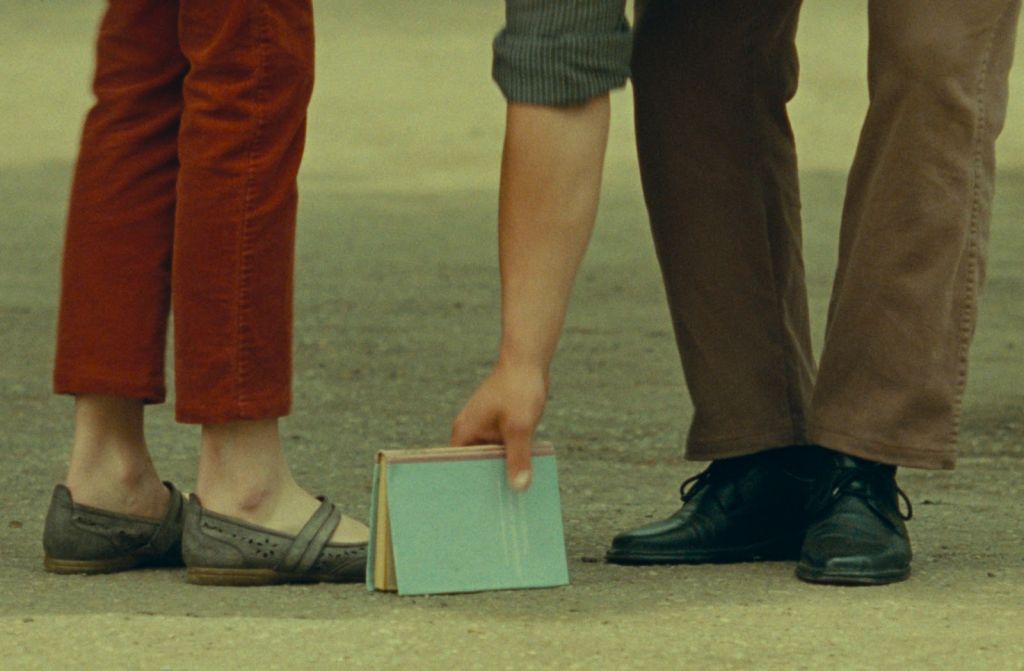

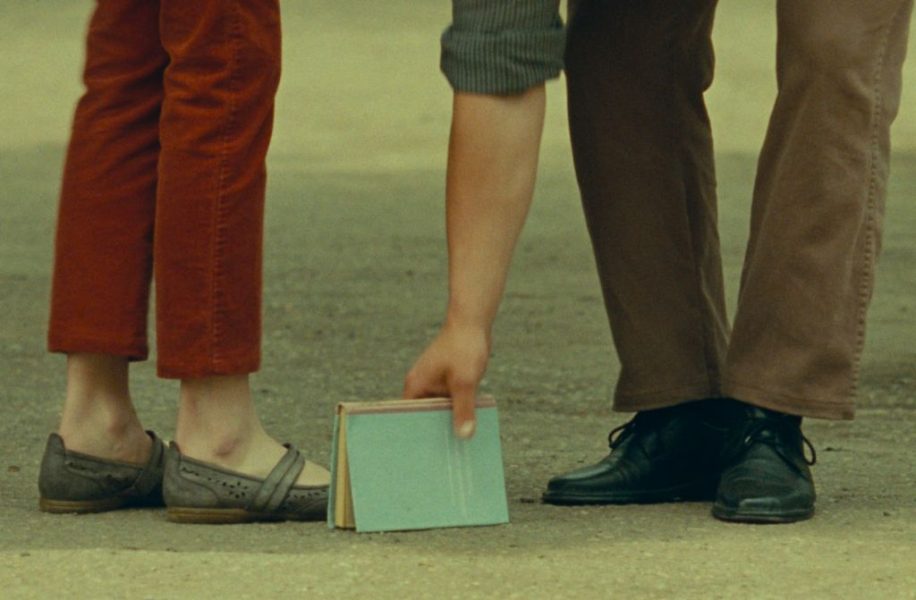

La película se presenta así como una fábula que contiene los grandes temas: el amor —imposible—, el azar, el destino, el anhelo. Pero el modo en que se desenvuelve el relato y la cámara de Koberidze no será el de la grandilocuencia, sino el de una poética serena que atiende a los gestos cotidianos. El filme inicia con la salida de unos escolares del colegio, espacio donde luego se producirá el primer encuentro entre Lisa y Giori, el que es registrado con la cámara al ras del suelo, donde hacen su aparición en un plano detalle los pies de los protagonistas, que chocan sucesivas veces equivocando sus caminos.

Pero la cámara no solo sigue la historia de estos improbables y transformados amantes, sino que hace también de la ciudad y sus pobladores los protagonistas de la película. Incluidos los perros callejeros, que también buscan encuentros y disfrutan de los partidos en el verano georgiano, y el resto de los habitantes de Kutaisi, que están siguiendo entusiasmados la Copa del Mundo. El fútbol, una pasión del propio director, ocupa un lugar emotivo y central en el filme, y no solo por el fervor de Giorgi —que además es un fanático de la selección argentina y de Messi—, sino también por el entusiasmo que sucede cuando sus habitantes se encuentran en los bares a ver los partidos o cuando los niños juegan a la pelota y pintan sobre sus espaldas desnudas el número 10 y el nombre de Messi. Uno de los momentos más destacados es cuando observamos a los niños y niñas de la ciudad jugando al fútbol en una escena ralentizada bajo la banda sonora del himno de la Copa del Mundo de Italia 1990 (conocida como Notti Magiche). Hacia el final de la canción la pelota se eleva hacia el cielo, cae sobre el río y es arrastrada por la corriente.

La cámara es paciente, las escenas son filmadas con naturalidad, sin barroquismos, metáforas, ni cálculos; lo que aleja a la película de lo pretensioso y de querer dejar algún tipo de “moraleja” o lección moral, atributos que parecen no abundar ni en la sociedad ni el cine actual.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo? es quizás una celebración de lo que el filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel denominaba la sociabilidad. A diferencia de la socialización, donde los individuos se unen movilizados por determinados intereses u objetivos, la sociabilidad, dice Simmel, se caracteriza porque los sujetos se asocian por el solo hecho de estar juntos, por el solo goce que les produce estar con otros. Pasar el tiempo con otros sin proponérselo, encontrarse fortuitamente en un bar, seguir el movimiento de la pelota de una selección de un país distante, encontrarse con otros mirando el cielo.

Y algo así sucede también con la narración: el director se deja llevar, no impone un relato que se mueve por acciones-reacciones; la cámara sigue a una pelota que se lanza al aire, a un perro callejero; se detiene en unos pies que equivocan sus caminos…

En una entrevista, al director se le consulta el porqué del título de la película. Koberidze comenta que no quería que algún hilo del relato predominara sobre otro, por lo que prefirió referirse a ese momento en el que miramos al cielo, explorando, buscando algo, o solo por el hecho de mirarlo. Y recuerda una imagen que lo emociona mucho: la mirada y el saludo que el actual mejor jugador de fútbol, Lionel Messi, hace mirando al cielo y elevando las manos luego de meter un gol.

Mirar al cielo, observar las metamorfosis de los cuerpos celestes, saberse y apreciarse ínfimo, cotidiano; dejarse llevar por un mosaico de encuentros y desencuentros, rostros, destinos buscados o fortuitos. Compartir un mismo saber sobre el cielo que nos recuerda que el tiempo y el espacio son infinitos, que el mundo celeste está lleno de choques y cruces en continua transformación, que es imposible fijarlo en un único eje. También, y al igual que Blanqui, celebrar el milagro de las renovaciones.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo?

Georgia, 2021

150 minutos

Dirección y guion: Alexandre Koberidze

Reparto: Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili

En Mubi

Una biografía alucinada

«Spencer cruza desde la biopic hacia un homenaje barroquista y excesivo, trazando un itinerario donde la idea de una Diana trágica y torturada nos lleva a una alegoría persistente en el cine de Pablo Larraín, quien continúa así su carrera en el extranjero mientras los rasgos más propiamente políticos se ajustan sin mayor problema a las expectativas internacionales», escribe Iván Pinto sobre la última película del director chileno.

Por Iván Pinto

I

En su segunda película en inglés, Pablo Larraín y la productora Fábula demuestran una posición sólida para negociar con la industria un producto que se mueve entre lo comercial y lo artístico. A medio camino entre la expectativa de la biopic de un personaje mediático y la exploración cinematográfica, el resultado es un híbrido con varias licencias y excesos, pero con ciertos rasgos de interés y claro olfato adaptativo. Larraín “autor” ha logrado mantener su independencia artística, continuando parte del vínculo temático con su obra anterior, pero desplegando en esta nueva etapa un impulso con nuevos bríos, donde lo central de sus huellas locales desaparecen.

En Spencer, Larraín retoma una de sus obsesiones, la del juego entre historia (como narración de los hechos pasados) y ficción (como elaboración subjetiva y creativa). Una constante, al menos, desde su trilogía sobre la historia reciente de Chile —que incluye Tony Manero (2008), Post-Mortem (2010), No (2012)—, pero también en sus acercamientos a figuras icónicas en Neruda y en Jackie. Algunas interrogantes de su obra aparecen con insistencia en estas películas: ¿cuál es el límite entre historia y ficción?, ¿de qué modo ambas se retroalimentan, contaminan o incluso desdibujan? Este derrotero se profundiza y amplía con nuevos repertorios en Spencer.

Pero vamos más atrás: si su abordaje al pasado reciente chileno insistió en encontrar los ángulos inusuales, anamórficos o incluso censurados desde un tratamiento “onírico” y “desrealizante” (lo que le ha valido críticas fuertes por parte del debate historiográfico de izquierda), al momento de abordar biografías o relatos sobre personajes canónicos ha llevado esto a una lectura personal y polémica, contaminando el género biográfico con otros como el policial, el melodrama o el thriller. En Neruda (2016), por ejemplo, sacaba al poeta de la monumentalidad literaria para vincularlo más bien a la bohemia de la década del 50 en un relato noir y ambiguo. En Jackie (2016), se concentraba en la interpretación de Natalie Portman y la figura de Jackie Kennedy desde el punto de vista de relevar el rol que le tocó jugar como viuda de John F. Kennedy. Este cambio de locación y punto de vista afecta a su cine, y, en cierta medida, lo vuelve más ambicioso y desprendido.

En esta película, Larraín destilaba fascinación por la reconstrucción histórica, pero particularmente por las formas y mediaciones culturales de un Estados Unidos rendido ante las transformaciones de la década del 60 en medio de un panorama agitado. Históricamente, no deja de ser un detalle que un cineasta chileno aborde este período de la historia norteamericana. ¿Podía un director procedente de Chile abordar la historia estadounidense? ¿Qué efectos o relecturas pueden producirse a partir de esto?

II

Spencer es un ambicioso intento de abordar la vida de Diana de Gales, una figura mediática marcada por la tragedia y el acoso de la prensa, quien muere en un accidente en 1997. Teniendo todo esto a mano, Larraín esquiva los detalles más escabrosos de su vida, como su muerte o la relación del Príncipe Carlos con Camila Parker, y recrea una Diana más bien íntima, acosada por fantasmas, y que busca respirar en medio de un entorno que la agobia. Contrastando con su cine chileno, Larraín pasa de abordar el universo de la elite política norteamericana al foco en la realeza, donde la cuestión de la marginalidad social desaparece.

La película sigue a Diana —interpretada por Kristen Stewart— en los días previos a su separación, mientras debe compartir con la familia real al interior de Sandringham, una de las mansiones de la corona. Larraín transforma esto en un itinerario del estado mental de la princesa mientras es asfixiada por las exigencias del protocolo y una relación deteriorada con Carlos. En contraste, personajes van siendo un poco su sustento vital: sus hijos, Maggie, una de las vestuaristas, el chef de cocina; mientras un mensajero enviado por la corona la sigue a todos lados para recordarle lo que debe o no hacer. Uno de los puntos álgidos del conflicto es una discusión con Carlos, escena que anuda parte central del filme: la exigencia de dividir una Diana pública de una privada, las razones de existencia de la corona (“darle algo en qué creer al pueblo”), así como la presencia constante de Camila Parker en la relación.

Larraín se posiciona abiertamente desde el punto de vista de Diana, un personaje que se vuelve empático al momento de identificar su entorno como opresivo y sofocante, algo que parece mantener desde películas tan tempranas como Fuga (2006), donde el espacio interior/mental se confundía con el exterior/espacio físico. De forma similar aquí, sirviéndose de la steadycam, el plano secuencia y la recreación de las memorias personales de Diana, el espacio se desdibuja en fragmentos que la princesa recuerda en medio de su crisis, expresadas a través del cuerpo en movimiento, una dimensión performática que también recuerda a Ema (2019). Así también, el texto desarrollado a lo largo de diálogos y monólogos conserva, como ha venido haciendo también en películas recientes, una suerte de lirismo algo desvariado que cruza la línea comunicativa hacia una suerte de corriente de la consciencia subjetiva.

Otro punto que también profundiza dice relación con abordar una Diana mediática y no “la que realmente fue”. La renuncia a ser una biopic que busque reconstruir un relato fidedigno —en definitiva, su renuncia al “realismo” propiamente tal— lo hace mezclar no solo los recuerdos subjetivos, sino las imágenes mediáticas compuestas a partir de la recreación de fotografías e iconografías de su figura pública. Algo que también hizo en Jackie: el lugar de los medios y la iconografía en la forma de construir una determinada identidad, un acontecimiento cultural e incluso de un hecho histórico. Las formas en que los medios construyen realidad son un “dato” de la causa.

Larraín utiliza el “mito Diana” tomando elementos que van desde hechos reales a rumores de prensa, construyendo un personaje a partir de la apropiación libre: la relación con sus hijos, la automutilación, una especie de consciencia de clase o la relación con su hogar de niñez. También inventa personajes o crea situaciones que jamás existieron. Poco importa: lo que se busca es la creación un punto de vista personal sobre el carácter de ficción, intercediendo frente a la expectativa de la biografía mediática hacia la dimensión subjetiva y expresiva de la puesta en escena. Una Diana mártir deambula entre los pasillos identificándose con Ana Bolena, mientras realiza pasos de danza y se rebela contra los protocolos de la corona. El cine, así, se volvería un reflejo abstracto y anómalo que engañaría en su juego de identificaciones y desidentificaciones en una especie de caleidoscopio mental.

III

Spencer cruza desde la biopic hacia un homenaje barroquista y excesivo, trazando un itinerario donde la idea de una Diana trágica y torturada nos lleva a una alegoría persistente en el cine de Larraín. Frente a este lente apocalíptico, es el entorno el que se vuelve amenazante, y la exterioridad es siempre una totalidad que complota contra sus personajes.

Larraín continúa así su carrera en el extranjero, mientras los rasgos más propiamente políticos se ajustan sin mayor problema a las expectativas internacionales: curiosamente, sus figuras femeninas pertenecen a la élite social y política, aunque ellas propongan una lectura desde el contraste. Jackie, y ahora Diana, presentarían en su cine una especie de “progresismo liberal” enmarcado en las luchas por el poder al interior de microespacios, como la Casa Blanca o la corona británica, con causas como el feminismo, la ecología o la equidad. Aunque es rebuscado asentar una lectura panfletaria, es claro que su “escala de valores” busca iluminar a sus personajes bajo ópticas decisionales en contextos concretos y adversos. No hay, así, la “gran política”, sino actos y decisiones que se miden en la escala de sus personajes. Tampoco hay una representación “histórica” o “biográfica” fiable, sino un laboratorio ficcional que trabaja sobre estos referentes para entregar algo más ambiguo, subjetivo y opaco.

Spencer

Reino Unido/Alemania/Estados Unidos/Chile, 2021

Dirección: Pablo Larraín

Guion: Steven Knight

Elenco: Kristen Stewart, Timothy Spall

Productora: Fábula, Shoebox Films, Komplizen Film, Topic Studios