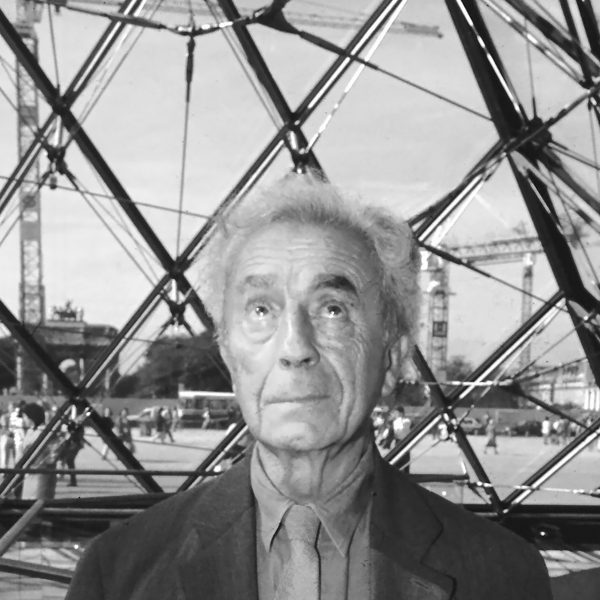

Por más de cuarenta años, el artista franco-argentino se ha dedicado a retratar a algunos de los autores más importantes de las últimas décadas, entre ellos, Borges, Cortázar, Vitale, Sepúlveda y Bolaño. En el libro Retrato de una mirada (Editorial UV), Mordzinski construye mediante un diálogo con la escritora María José Navia una suerte de autorretrato en el que habla sobre su vida, su trabajo y su visión de la fotografía. Publicamos aquí un extracto de sus primeras páginas.

Foto principal: Gentileza Puerto de Ideas

Junto al departamento de mis padres, en la calle Uriburu, en Buenos Aires, había un almacén, una pequeña tienda de alimentos yiddish atendida por dos ancianos que tal vez tendrían pocos años más de los que hoy tengo, pero que a mis ocho años me parecían muy mayores. Ellos llevaban más de media vida en Argentina y apenas hablaban español; habían reemplazado su falta de vocabulario por empatía, hospitalidad y una enorme sonrisa.

Las delicatessen que vendían eran recetas de productos ancestrales provenientes de Polonia, Rusia y Lituania: arenques, salames vursht colgando de hilos, hakenleber (higadillos picados con cebolla), knishes de papa (empanaditas rellenas al horno), por supuesto gefilte fish (pescado relleno) y mi plato preferido: el sándwich de pastrami caliente con pepinos agridulces. Durante las horas de poca clientela, Yente se sentaba en la puerta de su tienda, en una silla de madera, y se ponía a zurcir ropa, siempre negra. Yo pasaba a saludarla cada mañana, camino a la escuela. El ritual se completaba con Yente diciendo: «Qué bien te queda el guardapolvo blanco». Entonces me regalaba un caramelo Sugus (ella sabía que mis preferidos eran los de menta).

Es una imagen que no se borra de mi memoria: Yente cosiendo con hilo negro, levantando su brazo para saludarme y dejando al descubierto su antebrazo izquierdo tatuado con un largo número, negro también. Era la cicatriz del horror, de los Lager: los campos de concentración.

La memoria tiene vida propia, decía Ricardo Piglia.

Muchísimos años después, durante una fría y azul mañana de diciembre, visité al escritor inglés John Berger en su casa de Antony, una pequeña ciudad en los suburbios de París. Nella Bielski, actriz, escritora rusa y también su compañera, me abrió la puerta. Dos besos a Nella y un prolongado abrazo a John, que llevaba un libro de Eduardo Galeano en la mano. Los tres hablábamos un francés salpicado por nuestras propias músicas e historias. Esa mañana, John y yo conversamos en el jardín y visitamos su atelier, donde me mostró el último cuadro que había pintado. Nos quedamos un largo rato tomando café (té para John). Nella pasaba a saludar y en una de sus entradas nos compartió unos scones con pasas y nueces deliciosos y recién salidos del horno.

Yo sabía por John que Nella no aceptaba que la fotografiasen y nunca se lo había pedido. De todas maneras, el objetivo de mi visita no era hacer fotos (a John lo había retratado muchas veces en esa casa) y esa mañana ni siquiera había sacado mi cámara de la mochila. Pero un par de horas más tarde, cuando busqué a Nella para despedirme, la encontré en el salón comedor, sentada en una silla de madera, zurciendo un agujero enorme que había visto —al saludarme, imagino— en el antebrazo izquierdo de mi suéter negro. John se sentó a su lado y empezó a recorrer un álbum de fotografías que estaba sobre la mesa.

Yo miraba la escena de pie, en silencio.

Había en ella algo íntimo y conmovedor.

Me emocioné y, sin dudar, saqué la cámara de mi mochila.

***

En su fascinante libro Sobre las propiedades del retrato fotográfico, publicado en español por GG en 2006, John Berger reúne dos cortos ensayos. En el primero, «Entender una fotografía», de 1968, Berger afirma: «Al mismo tiempo que registra lo que se ha visto, una foto, por su propia naturaleza, se refiere a lo que no se ve». Mis dos recuerdos de una costurera que zurce una prenda negra están separados por cuarenta años. Ambas situaciones las recuerdo con nitidez, pero sólo conservo un testimonio visual: una fotografía de una de ellas, la más cercana en el tiempo.

La memoria, esos cajoncitos que se abren y se cierran, sirve para rescatar trocitos de vida (cómo olvidar, por ejemplo, los olores de los arenques y los pepinillos de la tienda de Yente), pero sólo la fotografía celebra la verdad de una situación determinada y sirve como medio de comprobación de la visión que tenemos. Fotografiar es, en efecto, una forma de recordar y de conservar. Hacer una foto es poner a salvo lo fotografiado, volver a traer es volver a tratar («retratar») y retratar proviene del latín retrahere, que significa «representar» o «volver a traer».

Posiblemente, la costurera de la calle Uriburu sirvió de disparador para que, muchos años después, me decidiera a sacar la cámara y hacer la foto de Nella Bielski zurciendo la manga de mi pulóver negro junto a John Berger.

***

A lo largo de los años, mi mirada ha ido evolucionando —se ha ido «zurciendo»— gracias a mis lecturas y a las exposiciones que he visitado: los grandes pintores han sido mis grandes maestros. Pero yo no sería el fotógrafo que soy si no hubiera tenido como profesora a Nilda C. de Pfister. Mi pasión por la literatura, el cine y la fotografía arrancó gracias a ella cuando yo tenía trece años. La Pfister, como la llamábamos cariñosamente, tenía una personalidad de hierro. Era tan dura y rígida en sus cursos como cordial y exquisita transmitiendo la semilla del arte. Esencialmente los suyos eran cursos de cine. Nuestro grupo se llamaba Sine Nomine, filmábamos en super-8 y en paralelo teníamos lo que hoy sería un club de lectura: la Pfister recomendaba un libro (siempre literatura universal) y teníamos una semana para leerlo y subrayarlo (le daba mucha importancia a este acto). Después nos reuníamos en grupo y, guiados por ella, lo analizábamos. Allí aprendí la diferencia entre ver y mirar; allí también aprendí a leer entre líneas y con placer.

Tenía quince años cuando supe que quería ser cineasta, fotógrafo y escritor a la vez. Eso ocurrió en los cursos de la Pfister. Novela, cine y fotografía eran los territorios de mis fantasías como una cinta sin fin que alimentaba mis sueños y mi vida. En esos años de formación, aprendí también a mirar la literatura como un tesoro colectivo: no tiene forma de cofre, pero en cada libro podemos encontrar un reflejo y a veces, convertir cada página en una moneda dorada.

Durante ese período de aprendizaje creativo, descubrí la importancia de establecer vasos comunicantes, correspondencias, entre las diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de la historia, por ejemplo, en el siglo XIX y XX, los artistas trabajaban mano a mano, y es paradójicamente este siglo XXI, tan tecnológico y digital, el que me da la sensación de que cada creador trabaja en su propio rincón.

Sé que me llaman el fotógrafo de los escritores; estoy orgulloso del mote, aunque a veces me pese. Amo hacer paisajes, fotografía documental, abstractas y, sobre todo, siento pasión por la fotografía de viaje. Me fascina la historia de Sergio Larraín fotografiando a Julio Cortázar en los años cincuenta en la Île Saint Louis. Al revelar las tomas, Larraín descubrió que, en un plano alejado de una de ellas, había una pareja haciendo el amor. Cortázar se quedó con la historia rondando en su cabeza y escribió «Las babas del diablo» (1959), uno de los cinco cuentos de Las armas secretas; cuento que, a su vez, inspiró al genial Antonioni para su film Blow Up (1966), donde la fotografía es una protagonista más de la historia.