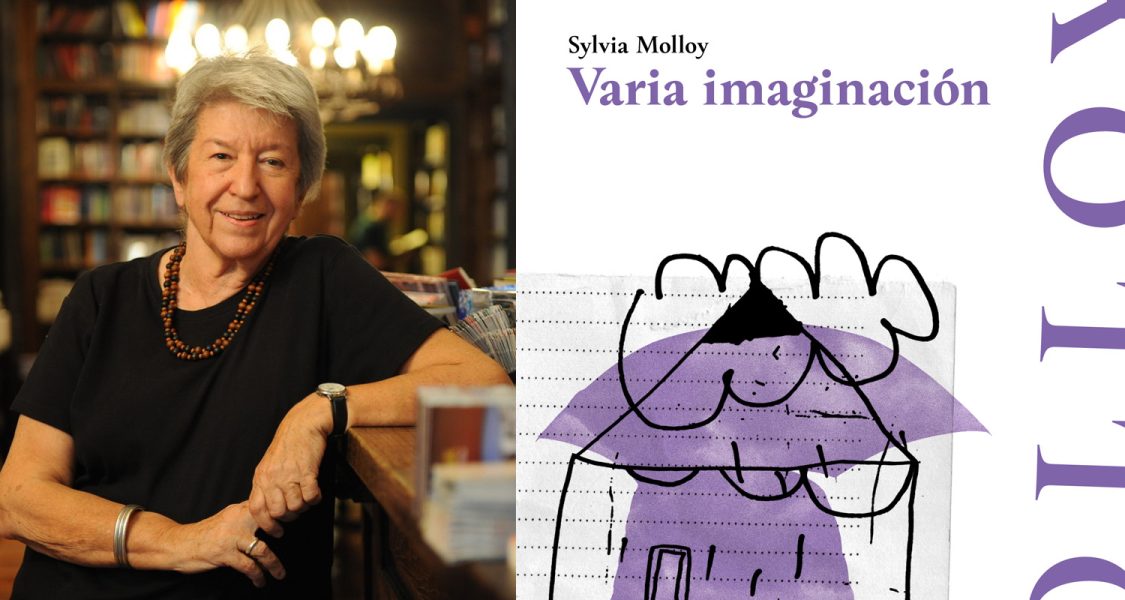

La reedición chilena de Varia imaginación (2003) viene a refrescar la lectura de una de las más grandes críticas y narradoras argentinas de las últimas décadas, con una obra que se proyecta desde la publicación de En breve cárcel (1981) a libros bastante recientes, como Vivir entre lenguas (2016) o Citas de lectura (2017). Autora, también, de varios ensayos literarios que fueron señeros tanto para los estudios autobiográficos como para la literatura queer latinoamericana, como Acto de presencia: la literatura autobiográfica en Hispanoamérica (1991 en inglés, 1996 en nuestro idioma) y Poses de fin de siglo (2012); y también maestra de una gran cantidad de críticos y académicos que la recuerdan por su inteligencia y generosidad.

Un concepto que podría ayudar a calificar el trabajo narrativo de Sylvia Molloy — fallecida en julio de este año— es la exploración: en todos ellos se trata de la memoria fragmentada, de la reinvención del recuerdo y de la lengua, y de los gestos. En sus últimas publicaciones, la obsesión por las trazas del pasado en el presente, esas marcas mnémicas a veces muy tenues, se traduce en pequeñas cápsulas que lejos de narrar una anécdota, nos invitan a reflexionar sobre estas persistencias o marcas de la memoria. Este ejercicio se vuelve particularmente sensible en un texto como Desarticulaciones (2010), en que la narradora se aventura en el mundo compartido (y perdido) de dos amigas, a causa del Alzheimer de una de ellas. Y es que en todas sus prospecciones, recordar, imaginar, escribir y traducir son verbos de una combinatoria inesperada y sutil. Como toda literatura realmente contemporánea, la de Molloy figura el pasado en el presente, no tanto para cerrarlo o maniatarlo con explicaciones, sino para mostrarnos, así, la sobrevivencia de un tiempo en otro tiempo; mostrar, levemente, las persistencias de las imágenes de ayer entre nosotros.

Varia imaginación distribuye sus cápsulas de la memoria en cuatro capítulos: “Familia”, “Viajes”, “Citas” y “Disrupción”, pero esta división es engañosa, ya que prácticamente por todas ellas sobrevuela una misma imagen: la figura materna. Una madre que con el tiempo “se replegó más y más en un mundo suyo, hecho de recuerdos y, sobre todo, de conjeturas, invariablemente catastróficas” (“Varia imaginación”). Pareciera ser este personaje al que la hija literata interroga con mayor fascinación, y a la que sin querer cita, con su propio gesto memorioso. Como tantos hijos que no han terminado de saldar sus deudas con los padres, la propia Molloy enuncia esta relación de copia, a veces involuntaria: “Hace poco, sentada a la mesa, me sorprendí repitiendo un gesto de mi madre” (“Gestos”), una madre que a su vez cita gestos de otros, como cuando abandona la que fue por años la casa familiar: “al dejar la casa para ir a su nuevo apartamento, mi madre, con cara perfectamente inexpresiva, pasó la mano por el vano de una puerta, apretó una palma contra una pared, rozó lentamente con los dedos un picaporte [. . . ] Me llevó un tiempo darme cuenta de que repetía una escena de un film, de Garbo: mi madre, acaso sin saberlo, estaba citando” (“Levantar la casa”).

Sylvia Molloy

Alquimia Ediciones, 2022

67 páginas

Molloy, entonces, se escribe a sí misma en el acto mismo de recordar, como antes lo hiciera, obsesivamente replegada en su mundo, la madre: “Recuerdo estas palabras de mi infancia, en tardes en que hacía los deberes y escuchaba hablar a mi madre y a mi tía que cosían en el cuarto contiguo. Reproduzco este desorden costurero en mi memoria”, escribe Molloy sobre las palabras con que las mujeres de su casa hablaban de la costura (“Homenaje”); “Los recuerdos de los años cuarenta, de los comienzos de los años cuarenta, me asaltan a veces con la fuerza de los miedos mal resueltos, esos que dejan una marca en el cuerpo, como un temblor”, precisa a propósito de la Segunda Guerra Mundial (“Schnittlauch”). La memoria se transforma en espacio de disputa cuando con su amigo Pablo discuten sobre la que fuera su casa de la infancia: Pablo le envía desde Buenos Aires la terrible noticia de que ya no existe. En un viaje se encarga de ir a verla y descubre que “la casa está igual que la última vez que la vi, hace unos pocos años cambiada, sí, de cuando yo vivía en ella [. . ], pero todavía reconocible”. La polémica se zanja de manera inesperada: “Acaso los dos tengamos razón”.

Durante muchos años Molloy investigó las escrituras del yo y por lo mismo no es de extrañar que reconozca así la porosidad y contradicciones de la memoria y las elabore en estos breves textos, verdaderos y bellos homenajes a la relación que establecemos con un pasado que aparece sin encapsular, un pasado dinámico, cambiante, como un sueño, al que no dejamos de interpelar desde un presente que tampoco deja de fluir. Y el propio libro de Molloy (que yo leyera hace años) no cesa de transformar sus mensajes ahora que ella ha muerto. Es imposible no pensarlo cuando releo la última viñeta, “Atmosféricas”, dedicada a la caída de las Torres Gemelas en 2001, pero también, sutilmente, a su familia ya desaparecida: “Fue entonces cuando me sorprendí pensando en mi madre, mi padre, mi tía, mi hermana: todos muertos. Eran recuerdos o sueños [. . .] de un pasado muy lejano, cuando todavía no sabía que no iba a pasar el resto de mi vida en Buenos Aires, recuerdos de niñez, de adolescencia”. En esos meses de 2001, la narradora de esta “atmosférica” —es más eso que una historia— se desfasa, se desorienta: octubre y abril, los hemisferios norte y sur se confunden, y el ladrido de un perro la lleva de vuelta al hogar: “Estoy en Buenos Aires, me digo, estoy en casa de mis padres”. El mundo la desmiente: “No, no me he ido. Está refrescando, mejor que entre”, escribe Molloy y el retintín de esta frase en boca de su narradora, “no me he ido”, se me queda dando vueltas, impulsada por la manivela de mis propios recuerdos, fantasmas y evocaciones.