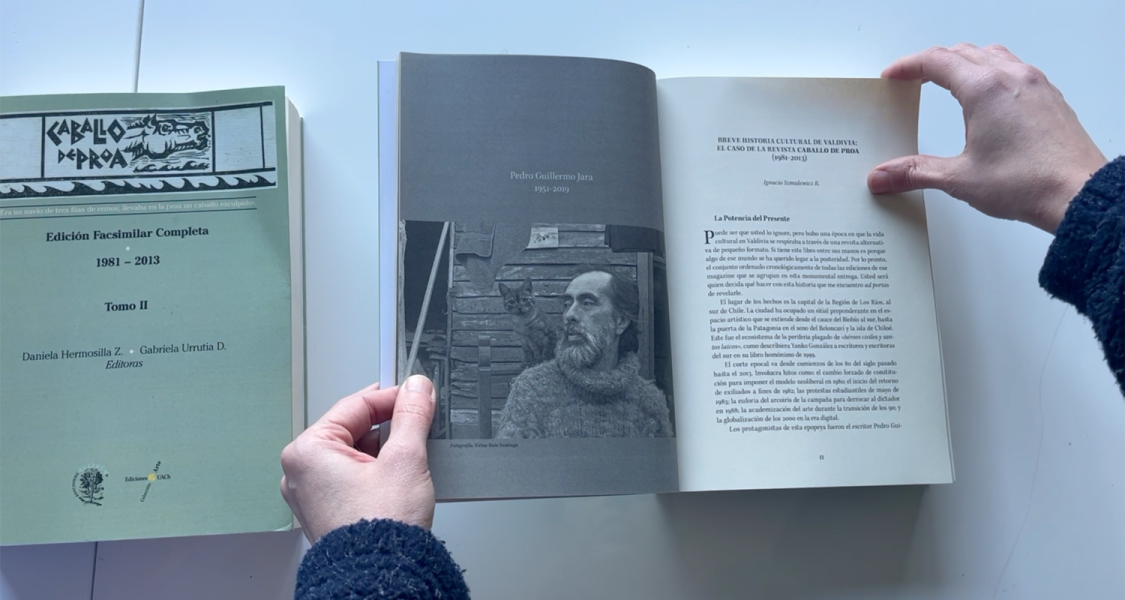

En la lluviosa Valdivia de los años 90 existía una revista autogestionada que reunía reportajes, poesía, críticas, cartas y cuanta variedad se pudiera encontrar en la flora cultural de la ciudad, con textos escritos por autores como Maha Vial, Verónica Zondek, Clemente Riedemann y Yanko González. Caballo de Proa, a cargo del escritor Pedro Guillermo Jara, aparece ahora reunida en su totalidad en una edición facsimilar a cargo de Gabriela Urrutia y Daniela Hermosilla, publicada por Ediciones Kultrún y Ediciones UACh.

Por Gabriel Godoi

Si se habla de centralismos y exclusiones territoriales, existe una frase que resume el problema: Santiago no es Chile. A la acumulación del 40% de la población y de más de un cuarto de la inversión nacional en esta ciudad, se suma también la concentración de la cultura. Sin embargo, fuera de los bordes de cemento de Santiago existen infinitas ideas y proyectos tanto o más interesantes. En parte, a eso apuntaba la exposición Santuario. Arte contemporáneo en Valdivia —expuesta el año pasado en el Palacio Pereira—, hasta ahora la mayor exhibición de arte regional en la capital. Se trató de una suerte de retrospectiva de arte valdiviano —partiendo desde la apertura del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Austral de Chile en 1977, hasta proyectos más actuales— a cargo del curador Ignacio Szmulewicz, quien ideó la muestra no desde la relación de subalternidad de Valdivia con la capital, sino desde la estética propia de la ciudad, marcada por paisajes selváticos, traumas políticos y catástrofes naturales. Se trataba de obras diversas que, desde lo local y lo territorial, aparecían como problematizadoras de los grandes debates e ideas que atraviesan el arte.

Dentro de las actividades que se realizaron en torno a Santuario estuvo la presentación del libro Caballo de Proa: edición facsimilar (1981-2013) a cargo de sus editoras Daniela Hermosilla y Gabriela Urrutia, volumen que reúne la totalidad de la revista Caballo de Proa, uno de los principales estandartes de la actividad cultural de la Región de Los Ríos. De cierto modo, empresas como la de Santuario son herederas, como el mismo Szmulewicz reconoce en el prólogo del libro, del “deseo por mantener viva la memoria de su tribu” que encarnaban la revista y Pedro Guillermo Jara (1951–2019), su principal editor e ideólogo durante los 32 años que existió la publicación. Proveniente de Chile Chico, era un escritor que, desde su llegada en 1973 a Valdivia, realizó una labor constante de gestión y producción cultural, ya sea colaborando con agrupaciones teatrales como el grupo Altazor, o publicando sus microcuentos y libros de artista, como la icónica obra Kasaka literaria (2011), una serie de microrrelatos expuestos en un chaleco de papel. Caballo de Proa, sin embargo, llevaba sus habilidades artísticas a un campo más propio del periodismo, una de sus principales pasiones, reporteando distintos eventos de la contingencia cultural valdiviana.

Cuenta la historia que todo comenzó con el encuentro entre Guillermo Jara y el artista Ricardo Mendoza en 1977, quien era profesor en la recién creada Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Austral y que andaba en búsqueda de una escena artística en la ciudad. Así, llegó a los “Martes de Poesía” que se organizaban en la Municipalidad de Valdivia, los que consistían en escenificaciones de literatura donde participaban escritores como Maha Vial, Clemente Riedemann, Jorge Torres y el mismo Guillermo Jara. La conexión instantánea con este último los llevó a vivir juntos en una casa en calle Serrano, la que pronto se transformó en un taller de imprenta y, a la vez, en un lugar de referencia para los autores y artistas que pasaban por Valdivia, como, por ejemplo, Gonzalo Rojas o Jorge Tellier. Con la ayuda de una prensa tarjetera, formato oficio, de tipo alzado, imprimían folletos, poemas, proclamas, manifiestos y volantes subversivos contra la dictadura. Caballo de Proa surgió de entre esas publicaciones en 1981 como una revista de poesía cuyo título estaba inspirado en un verso de Flaubert: “Era un navío de tres filas de remos / llevaba en la proa un caballo esculpido”.

Las primeras cuatro ediciones se dedicaron, respectivamente, a poetas mexicanos, poetas del sur de Chile, al haikú y a la poesía de David Miralles. Durante el resto de los años de dictadura, sin embargo, dejó de circular, hasta que en 1991 regresó en su formato final: un extraño periódico a medio camino entre una revista cultural y lo que hoy sería un fanzine, de 8 por 11 centímetros, “la revista más pequeña del mundo” decía su eslogan. La pequeñez de Caballo de Proa derivaba seguramente del eterno interés que tuvo Guillermo Jara por los microcuentos, pero también aportaba, como teoriza Daniela Hermosilla en la edición facsimilar, “una sensación de intimidad y cercanía y cierto secretismo propio del contexto de dictadura”.

Jara se encargaba de repartir la revista en su bicicleta por la ciudad, pasando por casas de amigos o quioscos, vendiéndola la mayor parte del tiempo por 100 pesos. Siempre estaba en búsqueda de patrocinios y publicidad que ayudaran a financiar la impresión. En sus páginas había reportajes, entrevistas sobre arte, medio ambiente y sociedad, e incluso críticas gastronómicas, siempre con una especial atención a lo que ocurría en la ciudad.

En Caballo de Proa, por ejemplo, se encuentra una cobertura extensa del conflicto que hubo en torno a la contaminación del río Cruces por parte de la planta de celulosa Arauco, la que provocó la muerte y el desplazamiento de los cisnes de cuello negro de Valdivia. En la edición número 5, publicada en agosto de 1991, Guillermo Jara hizo un reportaje sobre los grafitis, recopilando opiniones de carabineros, profesores universitarios y autoridades para tratar de resolver las distintas preguntas que surgían de los rayados en muros como expresión cultural. En otra edición, la número 62, aparecen reunidos en una insólita coherencia una carta sobre la desaparición de la revista cultural Rocinante, un fragmento de La transparencia del mal, de Jean Baudrillard, un análisis del panorama teatral valdiviano por Maha Vial, un homenaje a los 60 años del premio Nobel de Gabriela Mistral escrito por Verónica Zondek y una declaración pública del movimiento “Acción por los cisnes” respecto de la crisis ambiental del río Cruces. Valdivia, así, aparecía reflejada en una variedad de temas ingeniosamente reunidos, como también en las publicidades de negocios locales que se intercalaban con los textos y que adquieren un carácter distinto ahora que la revista también ha pasado a ser un archivo.

Como bien describe Ignacio Szmulewicz en el prólogo del libro, Caballo de Proa habitó en los años 90 un contexto chileno particular, con la academización de los espacios culturales, la profesionalización artística y la competencia que trajo consigo la aparición del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y Las Artes (Fondart) y la progresiva desaparición de medios culturales que persiste hasta hoy. En ese entorno, la revista, como dice Szmulewicz, conjugaba “lo político con lo artístico, la columna de opinión con la creación literaria y una imagen gráfica lúdica e irónica”. Este juego se extendía en las decisiones editoriales de combinar casi por partes iguales poesía y cuentos con reportajes y críticas, y encontraba su última expresión en los escritos del mismo Guillermo Jara.

Esta frescura juguetona le permitía al Caballo interpelar como nadie el sistema cultural en el que estaba inserto. Ya lo transparentaba su primera editorial al regreso de democracia: “Caballo de Proa pretende ir al rescate de la memoria colectiva; dejar constancia de las voces de la tribu que han formado parte de la historia; ejercer la crítica con instrumentos que midan la calidad cultural. Pretendemos motivar polos de desarrollo cultural; incentivar otros; el teatro, por ejemplo. Estimular la extensión (descentralizar Valdivia en beneficio de las comunas). Demostrar que el arte y la cultura en nuestra región es tan buena o mejor que aquello que viene desde el centro de Chile. Vicente Huidobro jugando con el lenguaje dijo: ‘Los cuatro puntos cardinales son tres: Norte y Sur’. Les invitamos a montar este caballo y enfilar rumbo hacia el arte y la cultura”.

La materialidad misma de la revista encarnaba este sello: el formato de bolsillo que tenía le daba un revestimiento distinto a la labor del periodismo cultural y también le permitía adaptarse a condiciones baratas de producción. Se podría decir incluso que, con su tamaño inusualmente pequeño, Caballo de Proa se adelantó al auge de la autoedición y los fanzines que trajo el siglo XXI, y, de paso, se acercó a la tradición de libros de artista.

Es ahí donde la edición facsimilar más acierta. Con su presentación de la revista como un archivo, el volumen se convierte también en una base que facilita análisis y estudios venideros. La reunión de todos los números es un acto de justicia a una de las publicaciones más creativas del periodismo chileno, una oportunidad para disfrutar de la tremenda calidad que habitan sus páginas y también un punto de partida para futuros proyectos que quieran explorar los caminos históricos que recorrió el galope de este caballo.