En Huaco retrato, la reconocida escritora y periodista peruana se enfrenta al gran fantasma de su familia: Charles Wiener, su tatarabuelo […]

Seguir leyendoUn museo de fronteras

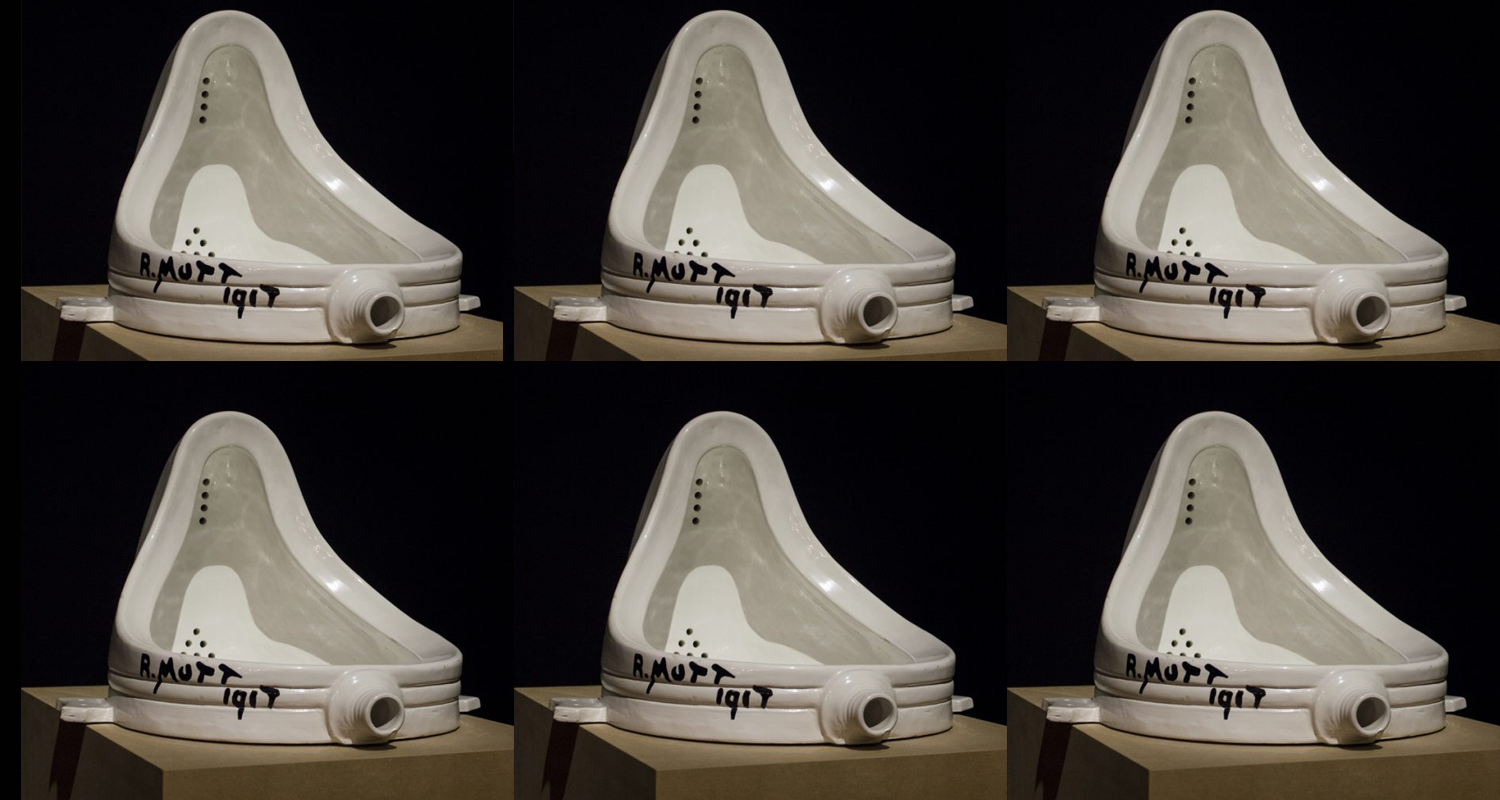

En sus 75 años de vida, el MAC se ha convertido en un espacio esencial de las artes en Chile, un lugar de resguardo del patrimonio material e inmaterial, pero también de la exploración y experimentación propias de la práctica artística. Daniel Cruz, actual director del museo —pilar histórico de la política cultural de la Universidad de Chile y hogar de obras de Roberto Matta, Nemesio Antúnez, Matilde Pérez o José Balmes—, reflexiona sobre la importancia de esta institución, que desde sus comienzos ha buscado poner “en crisis las narrativas hegemónicas y los textos estancos”.

Por Daniel Cruz Valenzuela

Hace unas semanas tuve una conversación con Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 y director del Museo de Arte Contemporáneo en los años 1970 y 1971. Hemos compartido bastante en este último tiempo, lo que me ha permitido observar y comprender con mayor claridad el espacio que hoy habito, como también la propia obra y sentir de un artista generoso, constante, riguroso y sensible. Una conversación que, espero, no tenga prontitud en concluir por su riqueza y franqueza, y que ha incluido el recorrido por diversos conceptos y hechos que me han permitido comprender el rol que el MAC tiene improntado. Y también de cómo en el pasado el campo cultural era un asunto de Estado, en tanto que los artistas movilizaban aspectos de gran sentido social.

A inicios de los setenta, y en el contexto de un MAC situado en el “Partenón” de la Quinta Normal, Guillermo Núñez, a la cabeza de la institución, observó que existía un grupo de personas que no ingresaban al museo. La distancia estaba dada por un reluciente piso, encerado y abrillantado, que alejaba a los descalzos que eran habituales en la época. Ante esto, Núñez instruyó no abrillantar el piso, acción que permitió un acercamiento de los descalzos de la Quinta a las obras expuestas. Un relato afectivo y concreto, el cual evidencia el lugar de observadores/actores de nuestro espacio/tiempo.

¿Es posible alejarnos de esta impronta?

El Museo de Arte Contemporáneo cumple a mediados de agosto 75 años, surcando un recorrido sobre nuestro acontecer cultural y patrimonial, que nos recuerda el foco de interés nacional que fue proyectado desde sus inicios, y su inédito carácter como el primer museo latinoamericano de arte contemporáneo. Al releer las palabras del discurso de inauguración del MAC, expuestas por el rector Juvenal Hernández en 1947, se constata una premisa que funda el acto de apertura en el estímulo de las artes para propender a su desarrollo como una preocupación constante de la Universidad de Chile. Esto se sustenta en que las artes han demostrado ser parte constituyente de la vida republicana. Se trata de una declaración cuyo eco hoy resuena con pertinencia en un momento en que estamos mirándonos y repensando el acuerdo ciudadano sobre el cual queremos proyectarnos como país.

Hoy el MAC se propone ser un espacio público e inclusivo —tangible y en línea— que busca promover la diversidad de miradas, donde convergen la tradición y lo experimental. Un lugar de resguardo del patrimonio, material e inmaterial de una nación, como también de la incuestionable proyección de la exploración y experimentación que surge de la práctica artística. Comprendiendo y expandiendo su compromiso de ser un espacio bisagra, un lugar articulador, de gran interés extensional de la labor universitaria, como también del encuentro con audiencias y públicos diversos que buscan conectarse con un hacer que en muchas ocasiones sugiere un lugar de especulación de sentidos. Un espacio que conversa con el acontecer epocal, poniendo en crisis las narrativas hegemónicas y los textos estancos, difuminando los bordes fronterizos del conocimiento desde un pensamiento sensible.

Esto nos lleva a preguntarnos sobre la requerida conversación hacia el interior de la universidad, sin olvidar el rol de referente ante la comunidad cultural del país y la región. Un doble diálogo que intersecta al quehacer del MAC, ya que al señalar que somos un museo universitario estamos imprimiendo una condición de vínculo estrecho con la generación de nuevo conocimiento, creativo y crítico, el cual debe tener una correspondencia con diversas disciplinas que componen nuestro acervo histórico e intelectual. Pensar lo que no ha sido dicho, y nombrar lo que ha sido olvidado. Esto requiere diversas estrategias convocantes, aceleradores de sentidos que deben ser proyectados hacia el interior de nuestra matriz universitaria, para permitir una inscripción más allá del campo cultural.

Un enfoque es fortalecer el diálogo sur-sur, que nos moviliza a reconocernos en una acción de orden identitaria, con el lenguaje y sus sonoridades como soporte de particularidades; los Andes como columna vertebral de diversidades y de nuestras urgencias como espacio de encuentro colectivo. De esta forma, al reforzar nuestro compromiso con el desarrollo del conocimiento universal, estamos actualizando nuestra condición de contemporaneidad, para exigirnos un salto al vacío sobre lo que no conocemos, sobre lo que debemos explorar en base a una hoja de ruta que se sustente en la misión universitaria que acoge a las prácticas tradicionales, como también a las inéditas y emergentes. Así, nuestro museo será reflejo de un lugar de constantes enigmas, de experiencias que se solapan con las diversas inscripciones disciplinares, interdisciplinares, y si queremos arriesgarnos, indisciplinares. Para reforzar su papel fronterizo, proponiendo espacios interconectados, donde la convergencia no deviene aplanamiento o colapso de planos de sentido, sino más bien un lugar de lo no ilustrado, de lo que debemos construir de manera colectiva, un asunto que podría pensarse ajeno a la tradición, pero no lo es. Justamente, de la premisa universitaria se refuerza nuestro rol de interés nacional, el cual ha transitado por los diversos derroteros, explícita o implícitamente, con el Estado, con las comunidades culturales, con los y las artistas.

Es requerido seguir fomentando una actividad transversal, amplia, diversa y expresiva, para cumplir nuestro papel frente al país y que hoy toma total actualidad en el momento de reinscripción de miradas con el cual estamos conviviendo. Un rol que, a la vez, ha sido parte de cómo la Universidad de Chile ha entendido un enfoque de correspondencia con las necesidades de un Estado-nación que nos compromete éticamente.

Son 75 años que han cruzado nuestra historia cultural y política, por lo que el MAC ha sido un testigo ineludible de las derrotas y futuros posibles que hemos construido y que queremos construir, como universidad y también como país. No hemos estado ajenos al acontecer de nuestro Chile, como tampoco a la confrontación de sentidos de lo que denominamos cultura, patrimonio y contemporaneidad. Reflejo de esto es nuestro acervo de obras. Más de 3 mil 200 obras forman parte del repertorio que nos conecta con nuestra identidad cultural.

Nuestro rol universitario debe tener un correlato con estos tiempos, para subsanar las fisuras que emergen en una sociedad que requiere que estemos comprometidos en compartir y conectar a las personas con las diversas expresiones de las artes, del conocimiento expandido; para proyectar ideas, pensamientos y acciones que se sustenten en el respeto y la generosidad. Quizás la paradoja está en que hemos abrillantado demasiado el piso. Y frente a ese piso reluciente, lo que requiere un espacio universitario como el MAC es corregir el punto de vista, para que en el cambio de la radial de observación abordemos los enigmas de nuestro tiempo con un sentido colectivo y con una fuerte proyección externa, para que uno de los espacios extensionales por excelencia de la Universidad de Chile sea reflejo de una nación que se reconstruye.

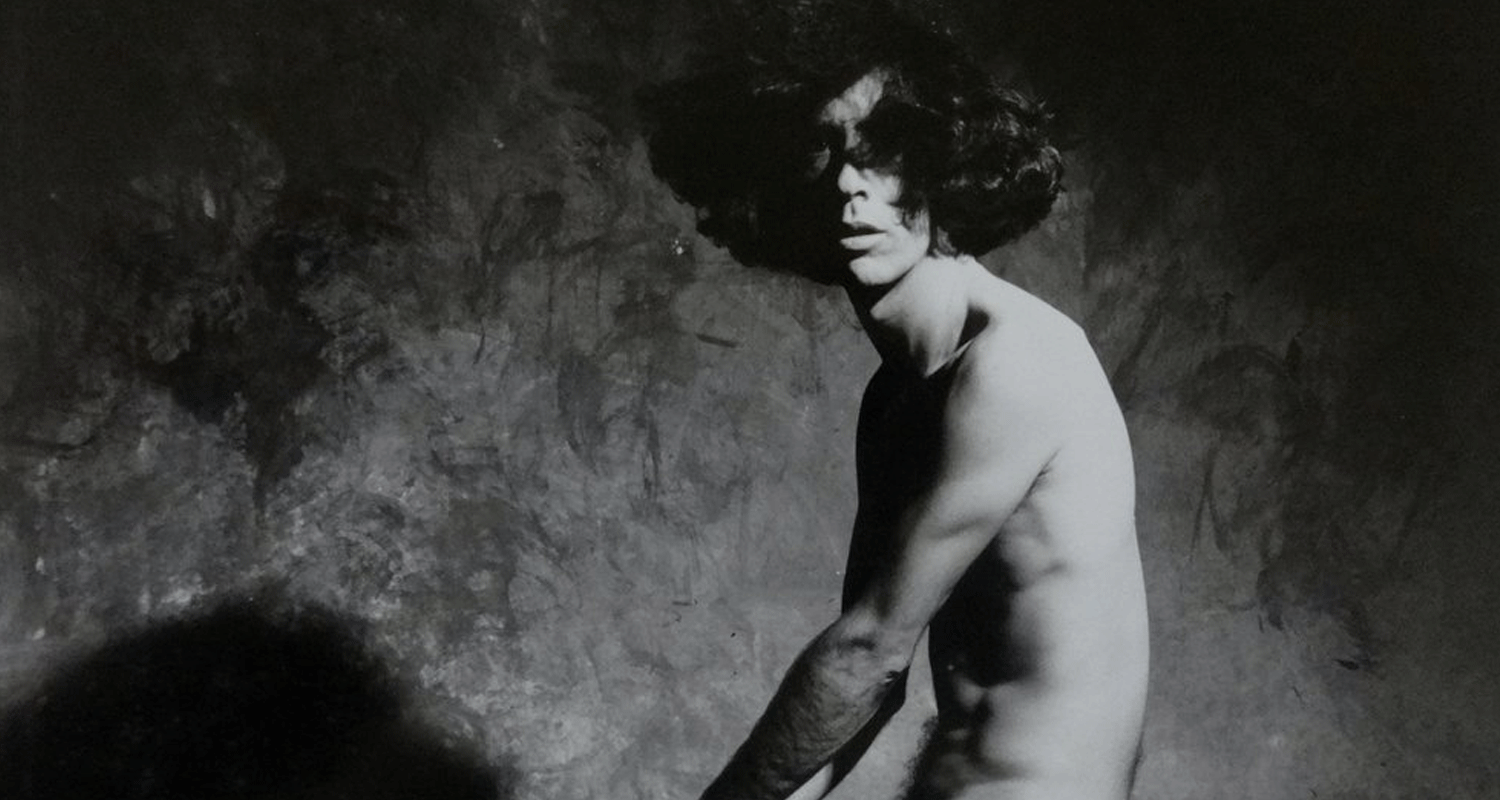

El fracaso de Pasolini. A 100 años de su primer grito

“Impedir la naturalización de las convenciones es lo que llevó a Pasolini a incursionar en diversas formas expresivas. Se decía de él que era poeta, novelista, ensayista, periodista, dramaturgo, pintor, guionista, cineasta. Ni con una visión de conjunto estas palabras logran delinear su escurridiza figura”, escribe Ivana Peric, quien repasa la figura de este artista italiano fundamental en el año de su centenario.

Por Ivana Peric M.

Este año se conmemora el centenario de célebres artífices de aquello que llamamos mundo occidental: en 1922, con el pleno auge del fascismo europeo, muere Marcel Proust al tiempo que nace Pier Paolo Pasolini. Una muerte anticipada por la propia palabra proustiana, que determina el inicio de una vida en obra que muestra sus límites expresivos. Pero, contra lo que dictaría el canon, es el nacimiento de Pasolini el que ha ocupado hoy la mayor parte de los escenarios dedicados a rendir pleitesía. Quizás por la saturación de muerte que hemos padecido a causa de la pandemia, es la vida la que se impone en la forma de una celebración que ha tendido a exacerbar su luminosidad. Así, la figura de Pasolini es petrificada en la imagen de autoridad intelectual. Su rostro anguloso es exhibido como un monumento al orgullo patrio italiano. La complejidad de su pensamiento es reducida a la fórmula publicitaria “PPP100”.

En medio de esta algarabía impostada, un periodista italiano simula sostener una conversación con Pasolini —que publica en Il Fatto Quotidiano el 11 de marzo de este año—, en la que le pregunta qué piensa de los homenajes que por doquier se realizan en su nombre: les gustas a todas y todos, están todas y todos contigo, de izquierdas a derechas; incluso la RAI ha programado la Trilogía de la vida, aunque con escenas censuradas, acota el periodista. Pasolini, incrédulo, le contrapregunta si acaso han mostrado también su último filme, Salò o los 120 días de Sodoma (1975). A lo que el periodista responde que no, que Salò es Salò, pero que tarde o temprano igual lo pasarán, y le pregunta con cariñosa insistencia si lo que le cuenta lo pone contento. Pasolini, como sabiéndose el Petrarca beatificado, cierra diciendo, con la agudeza de su voz, que no podía ser peor, que ahora también a él lo han homologado.

La respuesta imaginada por el periodista actualiza el gesto de Pasolini al publicar su conocida abjuración de la Trilogía de la vida en 1975, año en que fue brutalmente asesinado. Con ese texto, sin embargo, no quiso arrepentirse de aquellos tres filmes devenidos éxitos de taquilla —sobre todo en Estados Unidos—, sino reconocer que la forma en la que allí presentó la realidad ya tenía marcas de la homologación que pretendía desafiar. Y, por lo tanto, advierte que, mirando hacia atrás, no consiguió oponerse a la lógica del poder neocapitalista que, declarando una aparente libertad sexual, iguala los cuerpos por la vía de convertirlos en objetos de consumo, tal como lo hizo también con su trilogía. Con todo, de lo anterior no se sigue un efecto de retractación, como si quisiera extirpar de su cuerpo de obra dichos filmes. Por el contrario, al expresar públicamente que no lograron adoptar una forma lo suficientemente herética, Pasolini logra generar las condiciones para resistir a su homologación definitiva.

La actitud de Pasolini de vestirse con su propio fracaso nos muestra la imposibilidad de dar cuenta de la realidad de manera completa, acabada, cerrada, fundamentando así la necesidad de sostener una experimentación sin fin. Pero también es un modo de oponerse a la fórmula de éxito instaurada por el neocapitalismo, que es tributaria de la idea según la cual la realidad es tal como aparece y, por ende, no solo inmodificable, sino interpretable de una vez y para siempre, exenta de ambigüedades o contradicciones. A contrapelo, Pasolini es capaz de convertirse a sí mismo en objeto de crítica para dejar al descubierto que el hilo conductor de su obra no da lugar a un discurso unitario, ni siquiera a una idea fuerza. Lo que hace fluir el pensamiento pasoliniano es aquella potencia vital expresada en el ejercicio constante de visibilizar que nuestro mundo está configurado por convenciones que, al participar del campo de la invención, pueden ser modificadas.

Impedir la naturalización de las convenciones es lo que llevó a Pasolini a incursionar en diversas formas expresivas. Se decía de él que era poeta, novelista, ensayista, periodista, dramaturgo, pintor, guionista, cineasta. Ni con una visión de conjunto estas palabras logran delinear su escurridiza figura, cuyos contornos se mueven bajo el predicamento de que, para visibilizar lo que se oculta, lo que queda fuera, lo que es marginado, hay que politizar las formas de escritura. Y es que no basta con decir “pueblo”: hay que hacer de la escritura un pueblo. Esta simple, pero novedosa creencia catalizó su paso de la literatura al cine, modificando su forma de escritura al ritmo en el que percibía que se modificaba la realidad. Como si la gracia apareciera en esos instantes en que se toma conciencia de que nuestros hábitos perceptivos responden a un orden que no es natural. El día de su funeral, el escritor Alberto Moravia, amigo a punta de amorosos desacuerdos, denominó a esta disposición característica de Pasolini una “provocación benéfica, que provenía de una absoluta falta de cálculo, de componendas, de prudencia. Él era diferente precisamente porque era desinteresado”. Y es que con su obra no buscaba otra cosa que revisáramos en acto nuestras prácticas: el éxito y la fama le parecían los peores males del neocapitalismo.

Por ello, el riesgo de homologación que corremos al leer la vida en obra de Pasolini a propósito de su centenario, no puede ser visto como un impedimento para interrogarla. Vida en obra en el sentido que la propia vida se convierte en un proceso experimental indistinguible de las obras que resultan de él. Si nos tomamos en serio que fracasar es una reacción productiva a la lógica del poder que todo homogeniza, cualquier lectura que ofrezcamos de una parcela de obra, una frase o un filme de Pasolini será tan provisional como lo es el presente que estamos urdiendo cuando lo formulamos. Por cierto, que sea provisional no quiere decir que no creamos en él: lo presentamos con tanto amor como el que mostraba Pasolini por la realidad de su época. Y es que todas sus intervenciones son tan afectuosas, frontales y dramáticas que aproximarse a ellas, cualquiera sea la puerta de entrada elegida, se convierte en una experiencia que no solo cambia la vida, sino la relación con la muerte.

No por casualidad en sus escritos de cine Pasolini establece una analogía entre la muerte y el montaje. Sostiene que “la muerte realiza un rapidísimo montaje de nuestra vida: o sea selecciona sus momentos verdaderamente significativos (inmodificables ya por otros posibles momentos contrarios e incoherentes), y los ordena sucesivamente, haciendo de nuestro presente, infinito, inestable e incierto, y por lo tanto lingüísticamente no descriptible, un pasado claro, estable, cierto y, por lo tanto, lingüísticamente descriptible (…). Solo gracias a la muerte, nuestra vida sirve para explicarnos”[1]. Cuando forzamos literalmente este recurso trayendo a Pasolini al presente, utilizando ya no tal o cual filme, poema, novela, crónica o crítica suya, sino el propio evento de su muerte, es posible advertir cuán peligroso resultaba para el poder su persistente involucramiento en la oscurecida realidad italiana.

El 2 de noviembre de 1975, con la salida del sol en la periferia romana, una señora alertó a las autoridades que había confundido con restos de basura a un hombre muerto. Una vez que pudieron suponerle un rostro a ese cadáver con discreta forma humana, los periódicos italianos no dudaron en publicar sus fotografías, cuya crudeza y detalle lo convertía en un acto de impudicia flagrante. Al día siguiente, la Gazzetta del Sud acompañó las fotografías con el título: “Violento fin de Pier Paolo Pasolini en manos de un chico de la periferia”. Con ello, oficializaban el relato de su muerte sin siquiera esperar el fallo de los tribunales, en el que se dictaminó que, sin perjuicio de comprobar la participación del confeso chico de la periferia, el delito había sido realizado por alrededor de cinco personas. Y siguió el periódico, en la pluma de su director, comparando el asesinato de Pasolini con la tragedia de Circeo, en la que tres jóvenes burgueses neofascistas secuestraron, torturaron e intentaron matar a dos mujeres de la periferia: “no hay diferencia entre Pasolini y esos asesinos (…) ambos son la expresión (…) de una violencia nacida del mal”, sentencia el periodista democratacristiano Nino Calarco.

La provocación de un Pasolini sin vida no se deja neutralizar por la voz oficial, pues se actualiza en la circulación subterránea de las fotografías amarillentas que muestran la crudeza del asesinato, cuyas causas no son aún esclarecidas. Y es que las imágenes de su cadáver masacrado parecen haber sido producidas por sí mismo, como si se tratase de una performance mortuoria. En ellas se escucha un último grito en el que se amplifican todos los que Pasolini expresó de diversas formas durante su vida. Quizás la más recordada es la frase con la que cerró su última entrevista (que, dicho sea de paso, consideraba un género literario autónomo), dada minutos antes de salir al encuentro de sus asesinos: “estamos todos [y todas] en peligro”, nos anunciaba. Hacerle justicia a su experimentación sin fin nos autoriza a anudar esta frase críptica y el hecho virulento de su muerte con Salò, filme estrenado póstumamente que iba a ser el primero de su Trilogía de la muerte. De esta manera, se podría dar por consumada la última trilogía de Pasolini, incluso contra sus propias declaraciones en las que la consideraba una obra futura.

En esa línea, antes de preguntarnos qué diría Pasolini del presente si estuviera vivo, es necesario desafiar el relato oficial de su muerte, lo que exige preguntarse qué dice de nosotras que enaltezcamos a una figura ocultando lo que la constituye como tal. Porque lo que vuelve completamente diverso a Pasolini es haber amado tan desesperadamente la realidad que evidenciaba en cada acto, gesto o pieza la irresolubilidad de las tensiones que le son inherentes y, por ende, la imposibilidad de fijarla en un único orden de una vez y para siempre. Dicha disposición pasoliniana tiene la potencia de trascender a su época, en la medida en que pervive en cada instancia en la que imaginamos modos diversos de dar forma a nuestra realidad, sabiendo de antemano el fracaso que supone intentar volverla completamente inteligible.

[1] Pier Paolo Pasolini, “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiología de la realidad” (1967), en Problemas del nuevo cine (Madrid, España: Alianza Editorial, 1971), pp. 67-68.

Vicente Ruiz: “Cuando llegó la transición, los artistas se volvieron industria”

El día en que Patricia Rivadeneira apareció en 1992 crucificada y desnuda en el Museo de Bellas Artes, cubierta apenas por una bandera chilena, los medios se llenaron de adjetivos como “grotesco” y “repudiable”. Hoy, el creador de Por la cruz y la bandera (1992), hito cultural de la transición, es una figura ineludible de la performance chilena, como lo recuerda el documental Vicente Ruiz: A tiempo real (2022), actualmente en cartelera. En esta entrevista, Ruiz —crítico de su generación y su “elección del mundo neoliberal”— repasa su trayectoria y el impacto de su obra en el Chile de las últimas décadas.

por Iván Pinto

Sería falso decir que Vicente Ruiz está de vuelta, ya que es alguien que siempre se ha mantenido actualizado y trabajando en el punto de encuentro entre la performance, la danza y el teatro, solo por mencionar algunas aristas de un trabajo incesante. Ruiz, para muchos, significa un tránsito entre dos décadas —del ochenta y del noventa— y, en especial, encarna la relación con escenas contraculturales vivas y provocadoras, en tiempos en que la sociedad buscó formas alternativas de canalización. Vicente Ruiz estuvo allí para abrir nuevos espacios y formas de concebir la relación entre una obra viva y la interacción con el público, apuntando a romper las barreras institucionales y disciplinares. Se trató, sin duda, y antes del estallido de 2019, del momento más público de la performance como acto artístico y político. Todo esto se aborda en el documental Vicente Ruiz: A tiempo real, de Matías Cardone y Julio Jorquera, retrato construido a partir del archivo de la época donde Ruiz se desdobla en un narrador entregado a su memoria. A propósito de este documental, nos juntamos a conversar para conocer más sobre sus ideas y punto de vista sobre su propio trabajo e itinerario.

El documental Vicente Ruiz: A tiempo real se centra en el desarrollo de tus trabajos de performance durante la década del ochenta. ¿Qué lugar crees que tuvo la performance como movimiento o como género en este período? ¿Cuál fue para ti su lugar cultural?

—Para mí fue la constatación de que algo estaba ocurriendo en las bases. Las primeras performances que se hicieron en Chile estaban un poco guardadas. Cuando yo empecé con las performances, esto se hizo público, aparecía en los diarios. El lenguaje empezó a acercarse a lo que la gente estaba trayendo como generación.

Por otro lado, está el tema de la aparición del cuerpo. Teníamos un cuerpo desaparecido que aparece, y aparece con una nueva generación. Aparece desnudo, y es como si naciera de nuevo. Esto tuvo gran impacto, y de todas maneras fue algo que se fue masificando, cada vez iba más gente a verlo.

Por último, está el lenguaje que se creó. Y la cumbre de eso fue en el (año) 92 con la performance del Museo de Bellas Artes, Por la cruz y la bandera. Ahí fue nacional.

En estas acciones está presente la idea del evento único, presencial. Por lo cual tiene que ver también con la posibilidad de reunión en un período que estaba prohibido reunirse.

—Sí, sí. Primero que nada, es la rebelión, el acto contracultural de reunirse, porque estaba totalmente prohibido. No podía haber cierta cantidad de personas, todo estaba controlado, tenías que pedir permiso a Carabineros, dejar constancia, qué ibas hacer, si ibas a cobrar entradas. Entonces se establece el evento, pero también la idea de hacer el llamado a lo efímero. Tenía que ver con aprovechar la vida, con ir a vivir. Y eso fue lo que terminó el encierro. En el fondo, la gente decidió que el encierro de diez años había terminado. La gente salió a la calle a encontrarse. Y también me pasó a mí. Fui y me empecé a encontrar con la gente en los bares, a enamorarme, a hacer cosas en conjunto. Y en cierto minuto, cuando llegó la transición, fue el principio del fin, porque vino la industrialización del proceso. Los artistas, que eran efímeros, presenciales, espontáneos, se volvieron industria.

Has definido la performance como una ficción real.

—La performance no es una realidad, es un tiempo real, pero el tiempo real es un tiempo artístico que se arma, se nutre, se construye a partir de realidades. Artaud dice que la realidad se consume a sí misma y no es arte. En ese sentido, yo lo tenía claro desde el principio: me interesaba que la obra de arte se constituyera, tomara forma y trascendiera en términos de dar existencia.

Comentabas en otra entrevista que se iba a hacer una exposición para recuperar el tema del espacio cultural entre el Trolley —ícono de la resistencia en dictadura, ubicado en la calle San Martín 841, en Santiago— y Matucana. ¿Qué rol cumplieron esos lugares?

—Hay varias cosas. La primera tiene que ver con el regreso de los exiliados, porque las dos iniciativas están vinculadas a (Ramón) Griffero, Pablo Lavín y Jordi Lloret, que retornaron de Barcelona, Bélgica y Londres. Eso es lo primero. Hay una nueva mentalidad naciendo, y esos lugares acogieron esto. Luego, los espacios también fueron recogiendo las nuevas ideas. No quiero usar la palabra “vanguardia”, porque refieren a algo antiguo. Pero sí recogen una nueva expresión que estaba ocurriendo. Entonces, en ese sentido, fueron una verdadera avanzada. Ahí ocurrió una gran transformación epocal, del arte y de la sociedad.

Me gustaría ir revisando algunos hitos de tu trayectoria. Marqué algunas obras, como Hipólito, de 1984, que es tu primera performance y que generó mucho impacto. ¿Cómo podríamos reconstruir el proceso de Hipólito?

—Hipólito es una tragedia griega que la monté tal cual, desde mi punto de vista. Es la tragedia de un joven que tiene una madrastra que lo acosa, y él quiere estar solo con sus amigos hombres. La historia está atravesada por los valores griegos masculinos, porque la mujer estaba muy desechada en el mundo griego. Le doy forma a la tragedia, pero no la traduzco, porque en el fondo me interesa mucho que las personas que colaboran conmigo puedan traducir sus propias mitologías.

Otro hito importante es Medea, melodrama pop (1986), que causó un impacto enorme y que sigue muy presente por varias razones, entre ellas, porque está la performance, la música pop, el rock, el punk, la idea de espectáculo. ¿Cómo podríamos reconstruirlo?

—Básicamente, yo invierto Medea y lo veo desde Jasón. En mi lectura, ella es una maga, sabe hacer brujerías y amadrina a este joven proyecto de político. Ella va matando y entonces tienen que huir. Llegan a otro lugar y Jasón debe elegir entre la mujer joven, la hija del Rey; y la mujer de más edad, la maga, con la que tiene dos hijos y que lo lleva por los caminos de la locura y la pasión. Él decide ese otro mundo del poder. En Medea, están Carlos Cabezas, los Pinochet Boys, Javiera Parra, María José Levin. Llegaron todos y fue una gran explosión. El lenguaje era muy seductor y la calidad artística de los que participaron era inmejorable. Simultáneamente, en el año 85 ya estaba la constitución del 80. Vino el cambio de la Universidad de Chile, que se reacomoda y empieza el tema de la educación privada. Entonces en Medea está la elección que hace la sociedad por un mundo neoliberal, o por el mundo de la magia (en el caso de Jasón). La gente, mi propia generación, elige el mundo neoliberal. Esa es la gran acusación que le hago a mi generación. Y cuando se hizo esa elección, vino la industria, la transición, la cocaína, el narcotráfico declarado. Ahí yo me retiré, me fui. El 86, después de Mishima, me fui a Buenos Aires y luego a Alemania.

Hablemos de los noventa y los hitos de Antígona (1991) y Por la cruz y la bandera (1992), donde hay otro momento en tu trabajo, que tiene que ver con una transición incompleta. Hay una vocación más política, provocativa con los signos republicanos. ¿Qué te ocurre en esta vuelta? Me refiero a las performances políticas.

—La performance del museo (Por la cruz y la bandera) es una performance en sí retroactiva, en el sentido que analiza la actitud de la tortura, del ser torturado en la cruz. Es un llamado a bajarse de la cruz, y que el pueblo, que la mujer, que Chile se baje de la cruz y haga algo, un cambio, sin dejar de ver lo que fue. Desnudémonos para ver lo que ha pasado. Para mí, esa performance marca el fin de los ochenta y el inicio de los noventa; marca una nueva generación, la de los niños de 12, 14 años que nos abrazaban. Y en ese sentido, fue radical y epocal, es decir, marcó esta división. El Estado quiso apagar esta acción, había una orden de allanamiento y hubo hartas cosas en contra nuestra. Pasamos después a los años 94, 95, 98; ahí hicimos cuatro performances con Patricia Rivadeneira, que eran para derogar el decreto de la detención por sospecha y eliminar los decretos de censura, porque hasta ese minuto se podía prohibir una película o un libro. Lo hicimos, recurrimos a políticos, artistas, y se derogó todo. En una de esas performances, la Patricia daba un discurso sobre valores ecológicos y tenía un vestido con 40 globos azul, blanco y rojo; cortaba el cordón y quedaba desnuda. ¿De qué se trataba? De generar mucha atención en la prensa, y eso fue lo que ocurrió.

Te quiero preguntar por el estallido y las performances. ¿Crees que ese lenguaje performático tuyo de algún modo se fue transmitiendo, quedando?

—O sea, digamos que la estética religiosa de los símbolos patrios marcó la performance hasta el presente. Pero siento que esta nueva generación no tiene conocimiento de nosotros, quizás hay algo cariñoso, afectivo, pero como no hay estudios nadie les enseñó esas performances, no están decodificadas. Sin embargo, creo que sí existe una idea de que la performance quede como acto, como un instrumento artístico, cultural, social. Estas nuevas generaciones toman la performance como propia, como les nace, y estos tres grupos que hoy existen son muy diferentes: Cheril Linett, Las Tesis y Delight Lab. Me parece maravilloso lo que hacen, pero como lenguaje son completamente distintos. Cheril Linett habla de la mujer y sí toma la afectación de lo religioso, pero en estas nuevas generaciones no existe lo religioso, porque el catolicismo fue abandonado hace mucho rato. En ese sentido, no nos deben, y sin embargo, estamos hermanados con el lenguaje.

Una nueva perspectiva crítica. Entrevista a Raquel Olea (Parte II)

En esta segunda parte, Pistacchio y Alburquenque continúan desentrañando el programa intelectual de Raquel Olea.

Seguir leyendoPaula Arrieta: «¿Cómo podíamos pensar en ser artistas si no nos mostraban ninguna artista mujer?»

La evolución por selección natural es una de las teorías más importantes de la ciencia, pero científicos como Guillaume Lecointre creen que ha sido malinterpretada.

Seguir leyendo«Las ruinas me tranquilizan». Sobre bibliotecas, archivos y museos

“Hoy en día las bibliotecas parecen un lugar extraño, un organismo casi en extinción”, escribe el poeta y académico Claudio Guerrero en este ensayo, en que recorre algunos de los espacios culturales que han sido significativos para él y que han dado forma a su memoria de lector; desde la biblioteca extravagante del magnate Henry Huntington, hasta la arruinada Biblioteca de Viña del Mar y la casa de Miguel Castillo Didier. De paso, reflexiona sobre el destino misterioso de los libros que se donan y que, sin que uno lo sepa, “crean una posibilidad de diálogo y de creación de comunidad cuando la tendencia es al aislamiento y a la atomización”.

Por Claudio Guerrero Valenzuela

Comencé a frecuentar el Archivo como una especie de entretenimiento, y según suelo hacer cuando no tengo nada que escribir, nada que decir en realidad, durante esos días llené una serie de cuadernos, libretas y hojas sueltas con simples impresiones y observaciones.

—Rodrigo Rey Rosa, El material humano.

No comencemos por el comienzo, ni siquiera por el archivo.

—Jacques Derrida, Mal de archivo.

Las ruinas me tranquilizan,

enamorada de las casas derrumbadas

y de las paredes con grietas

me escondo donde hay peligro.

—Natalia Litvinova, Siguiente vitalidad.

Me dijo que había visto en Lodz una hoguera de libros. Llovía una tarde, y bebíamos whisky con mi abuelo polaco. Me dijo que una noche, en Lodz, en el 39, había visto a un grupo de soldados alemanes quemando libros.

—Eduardo Halfon, Biblioteca bizarra.

Basta observar a un coleccionista cuando manipula los objetos de su vitrina. Apenas los tiene en sus manos, su mirada los trasciende y mira más allá de ellos.

—Walter Benjamin, Desembalo mi biblioteca.

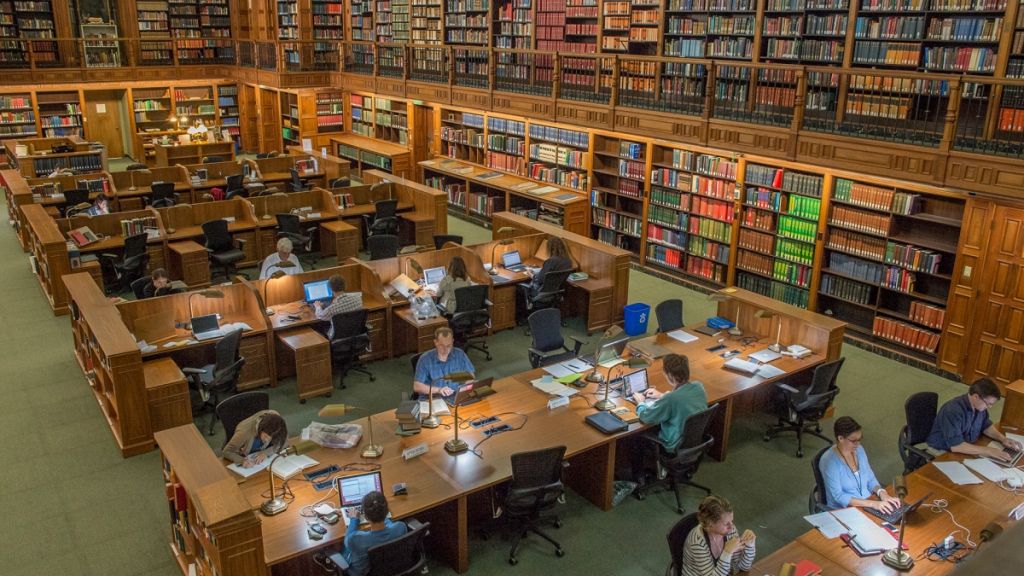

Hoy en día las bibliotecas parecen un lugar extraño, un organismo casi en extinción. Detenerse en una es escapar de la vorágine de pantallas, desinformación, narcisismo y espectáculo que socava todo. Hay algunas, sin embargo, que parecen fundirse y armonizar con el paisaje culturalmente empobrecido de nuestras ciudades. La de Viña del Mar es la de un moribundo con arsénico. Está cerrada desde el terremoto del 2010 y en su reemplazo la eterna alcaldía de aquel entonces dispuso de un container haraposo donde con suerte se puede revisar la prensa del día. Creo que todavía se mantienen estas condiciones ignominiosas a la espera de una inversión millonaria que venga a reparar este socavamiento largo y penoso. Todo un insulto a Juan Luis Martínez o a Ennio Moltedo, otrora habituales visitantes del Palacio Carrasco. El edificio en ruinas no es una metáfora, sino una imagen literal del deterioro de los espacios culturales durante los últimos tres gobiernos, acentuado por la pandemia de la covid-19. Es también una expresión del paulatino y trágico retiro del Estado respecto de los asuntos públicos, especialmente en materia de educación y cultura.

Pero hay algo en el horizonte de la cultura que hace que nunca asistamos a su completo entierro o que su cielo no se tiña completamente de rojo. La amenaza de la hoguera de libros aún no prende su fuego mayor. Después de doce años la ciudad vuelve a contar, por ejemplo, con el Museo de Bellas Artes, el antiguo Palacio Vergara, una belleza veneciana, fantasía de la familia fundadora. La ruta de los espacios culturales es incierta y a menudo presa de las derivas de las políticas de turno. Podría entenderse como un capricho, también, que un edificio se mantenga en pie, mientras el otro termina por hundirse como la Casa Italia de calle Viana, como la Casa Usher que toda ciudad que se precie de tal siempre tiene. A veces duelen más los cierres y desapariciones, por más que toda apertura siempre es una alegría. La hermosa Biblioteca Severín de Valparaíso que ocupa una manzana entera frente a la plaza Simón Bolívar vuelve a abrir sus puertas después de haber permanecido bajo llave por más de dos años. Aunque no por fallas estructurales en su arquitectura, sino que por la falta de voluntad e iniciativa de su administración. Son pocos los casos, en definitiva, de un sentimiento de plenitud convocante, algo así como un ágora donde todos sabremos que nos podremos sentir completamente acogidos, llanos al intercambio comunicativo.

***

Es probable que nunca haya sido más feliz que dentro de una biblioteca, en el momento en que se está en absoluto suspenso del mundo exterior. Recuerdo con devoción muchas de ellas. El cobijo que prodigan siempre deja una huella. Sin ir más lejos, la última que visité tiene las joyas bibliográficas de un filántropo, el ingeniero Budge, un prohombre de la ciudad de Valparaíso que, al momento de morir, donó su colección de poesía, novela, ensayo e historia, entre otros documentos, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Enfundado con unos guantes plásticos, tuve la suerte de revisar una edición chilena clandestina del Canto General de Pablo Neruda, publicado originalmente en México en 1950, y que solo se puede observar parcialmente en la colección digital de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Santiago. Misma emoción que se experimenta al coger la primera edición del Altazor (1933) de Huidobro o la primera edición chilena de Desolación, de Gabriela Mistral, editada por Carlos Nascimento, un año después de la edición original de 1922, del Instituto de las Españas de Nueva York. Es como si la vida lectora de un ingeniero, y sus huellas visibles en pequeñas anotaciones al margen, en las dedicatorias de algunos autores o en su particular ExLibris de bella letra cursiva, de pronto cobraran una luminosa presencia. Hay algo en las colecciones privadas de libros que al emerger a la vida pública pierden todo su pudor y entran por un laberinto donde no siempre será fácil reconstruir el trazado de existencia literaria que dicha colección expresa. Que un ingeniero tuviese este hábito lector nos habla de otra época, una donde la lectura cotidiana parecía más bien una necesidad que un mero signo de status cultural, un vacío tan caro a estos tiempos sin genuinas experiencias, de esas que se añoran cuando se recuerda a las amigas y amigos que ahora habitan otros pasajes.

***

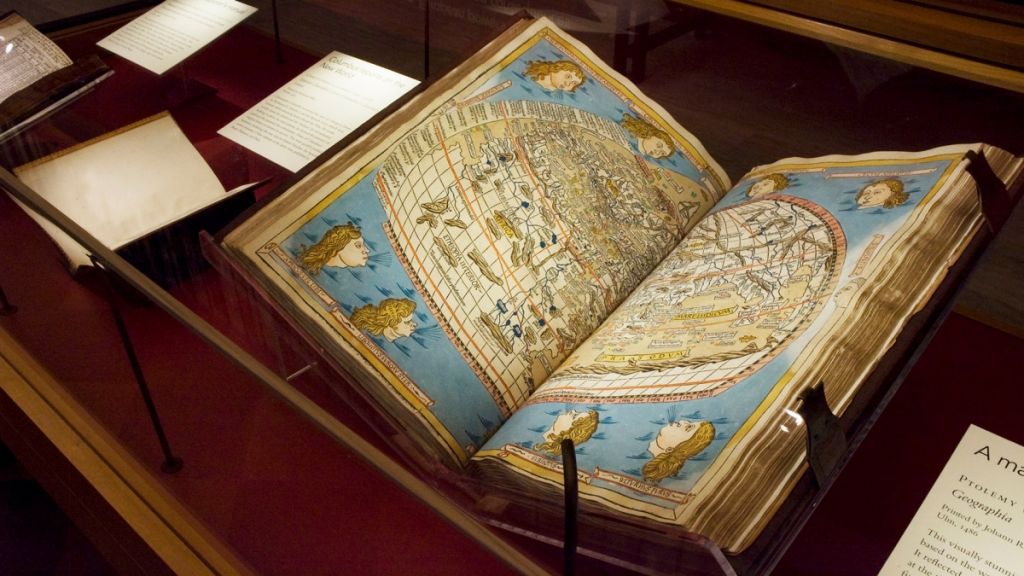

Las bibliotecas estrafalarias tienen algo de la trascendencia fetichista del coleccionismo así como también de la expresión cabal de la querella entre orden y caos. La del millonario norteamericano Henry Huntington, responsable de la línea férrea que unió la costa este con el Far West del gigante de Siete Leguas del Norte, como le llamaba José Martí a la nación imperial, expresa algo de estas pasiones. Ubicada en Pasadena, California, tenía una valiosa colección de incunables resguardadas con una temperatura especial y lejos de los rayos del sol. Entre ellas, una Biblia de Gutenberg, tal vez una segunda edición, pero que de todas formas remite a la idea de un origen. Si mal no recuerdo, estaba fechada en 1493. Aquella biblioteca, como toda biblioteca, tenía una vida propia, pero su estructura interior era más bien oscura, difícil de precisar. Tenía que ver quizás con una expresión cabal del dinero y la acumulación que con un amor a los libros. Todo parecía una gran bóveda que emulaba la atmósfera de un monasterio medieval, con celdas que daban a oscurísimos y fríos pasillos, pero que parecían resguardar más los caprichos excéntricos de un coleccionista con licencia para adquirir lo que se le diera la gana que responder a una vocación pública por darle uso a tales colecciones. Entre sus rarezas quizás lo más llamativo lo conformaban las más de doscientas ediciones, en todas las lenguas posibles, de El origen de las especies (1859), de Charles Darwin. En árabe, en japonés o en alemán, la yuxtaposición de un libro al lado del otro, con sus diferentes lomos y signos, tamaños y texturas, parecía de todas formas una regular línea de montaje, un inventario de sumas que solo puede remitir a la acumulación sin objeto, a la exposición exagerada y violenta del poder que alegoriza las ideas de la selección natural que establece el propio libro. No deja de ser significativo el efecto en el lector coleccionista de un desplazamiento que va de la selección a la acumulación, donde solo podrá permanecer el más fuerte.

***

Hay bibliotecas ignominiosas y cruentas. Según cuenta Juan Cristóbal Peña en La secreta vida literaria de Augusto Pinochet (2013), el dictador era un compulsivo comprador de libros. Tenía tratos con algunos libreros de la calle San Diego, quienes le proporcionaban algunas joyas literarias a un precio conveniente para el vendedor, dada la capacidad ilimitada e impune de la billetera del gobernante. Mucho libro de historia, primeras ediciones y muchas sorpresas. Cuando murió Pinochet, la biblioteca, asentada principalmente en dos lugares, en una hacienda de Bucalemu y en la parte trasera de su mansión de La Dehesa, entre la larga lista de lujosas propiedades de la familia, fue confiscada y catastrada por un grupo de peritos. No solo había montones de libros que jamás habían sido abiertos, sino que también se encontraban entre medio todo tipo de objetos como charangos y estatuillas militares, restos de chocolates y hasta un «indio pícaro», tradicional manifestación popular del doblez imaginativo latinoamericano. La biblioteca, compuesta por treinta y cinco mil volúmenes según las investigaciones judiciales, debe haber ido menguando con el tiempo de mano de algunos oportunistas comerciantes. Una biblioteca grotescamente enorme que solo puede hablar de los complejos intelectuales del dictador. Tal vez sea mejor que este ciclópeo arsenal de libros estuviese en otro lugar, repartido entre las escuelas públicas del país o en un espacio donde se lo pudiera visitar en función de la memoria histórica. Según consigna Peña en su fascinante libro, hay otros treinta mil volúmenes que Pinochet donó a la biblioteca de la Academia de Guerra en septiembre de 1989, biblioteca de la cual desconozco si aún lleva el nombre del tirano. Un capítulo neobarroco para la historia universal de la infamia.

El enigma sobre el destino de estos miles de libros —algunos verdaderamente valiosísimos— se parece a la desidia propia de nuestra idiosincrasia. Algo asimilable a la ausencia de toda revista que se refiera, por ejemplo, el Hawker Hunter que está, literalmente, botado en el Museo Aeronáutico de Cerrillos. Su protagonismo histórico es innegable. Puede que el avión aposado allí no sea fácticamente uno de aquellos. Pero el significante pesa más que el ejemplar. A bordo de uno de esos modelos los pilotos de la Fuerza Aérea bombardearon La Moneda en 1973. No hay ninguna placa conmemorativa, contextualizadora, pedagógica. Tan solo una misérrima ficha técnica, aséptica y ahistórica, que acompaña su presentación: lugar de fabricación, largo, potencia, año en que fue dado de baja, etc.

Pero tal vez haya habido una estantería peor, sin nombre, aún más oprobiosa: la de la oficina de Manuel Contreras, pequeña y miserable, repleta de autores y títulos reconocibles de la tradición del pensamiento social y filosófico de la izquierda. Por resguardo, prefiero omitir el nombre de la autora de este relato. Un día conversamos sobre bibliotecas, archivos y museos en un café de Viña del Mar. Ella había llegado hasta la oficina del torturador para averiguar sobre el destino de gente cercana y hacerle una entrevista como periodista. La imagen no puede ser sino siniestra. En medio de la tensión y el nerviosismo de estar frente a un psicópata, el exdirector de la DINA le dice a su entrevistadora, con sorna y desprecio, que se trataba de tomos recogidos en operativos de inteligencia. De los lectores originales de esos libros no se supo nunca más. Libros doblemente vejados reposando entre ficheros y numerosos Kardex. En el momento de la anagnórisis de la ignominia, la entrevistadora decide llegar hasta ahí, dejando todo inconcluso, para salir lo más rápido posible de ese lugar, presa de las náuseas y abatida por el miedo. La entrevista, creo, nunca se publicó.

***

Las más perdurables de las bibliotecas son aquellas donde no cabe más que la felicidad y el entusiasmo ante un hallazgo impensado o un cruce de títulos que te abre las expectativas iniciales. Durante una investigación que estaba realizando por entonces sobre la presencia de la niñez en la poesía chilena, el destino me llevó a una de las bibliotecas más grandes del mundo, la de la Universidad de California, diseminada en varios campus. En uno de ellos fue impresionante encontrarse con libros de poesía chilena editados hace apenas unos meses. Todo el poder de la maquinaria adquisitiva de las universidades norteamericanas era palpable en esos anaqueles repletos de libros que, estoy seguro, apreciábamos más los latinoamericanos que los propios estadounidenses. Junto con una enorme bibliografía en inglés que jamás encontraría en mi país, recuerdo haber pasado días enteros allí adentro, un verano de pocos estudiantes, con toda esa enorme biblioteca de Irvine casi para mí solo leyendo y traduciendo textos con la emoción de quien sabe que jamás volverá a encontrarse con ellos. Cuando volvía al pequeño departamento donde me quedaba, el caluroso sol del verano compartía la dicha de aquella soledad eufórica.

Dentro de ese torrente de agradecimiento y devoción por habitar esos espacios, recuerdo otras bibliotecas que en su minuto permitieron una paulatina apertura al mundo, especialmente tres: la del Instituto Pedagógico, la de la Universidad de Chile y la de la Universidad Católica. Era costumbre encontrarse allí con libros subrayados o destacados, con tomos maltrechos a los que les faltaba una hoja clave o donde era posible encontrar mensajes secretos de amor. Un deporte maravilloso consistía en imaginar las vidas de los anteriores lectores cuyos nombres aparecían en el fichero de la última hoja. Cuando se hallaba el nombre de algún profesor o profesora o algún poeta, algo de resonancia cabía allí, como si el libro vibrara junto a su vida anterior. En esas bibliotecas había cajeros metálicos enormes donde uno pasaba horas revisando títulos y catalogaciones que serían la llave del conocimiento. En la biblioteca Eugenio Pereira Salas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, especialmente, tenía lugar una rica e intensa vida que no se agotaba en el préstamo de un libro. La biblioteca, casi al mismo nivel que el patio que denominábamos el verde bosque, era un centro social e intelectual de intercambio de ideas, imágenes, afectos, un verdadero lugar de aprendizaje, el corazón de dicha facultad. Es probable que pasáramos allí más tiempo que en una sala de clases o que en nuestra propia casa. Solíamos salir de noche, casi al cierre, a seguir conversando sobre literatura, esa pasión que se ha perdido un poco ahora, cada uno inmerso en sus propios tiempos y afanado en sus intereses privados, encerrados en sus teléfonos celulares. La vida nocturna era una prolongación de las lecturas durante el encierro diurno. La biblioteca se expandía de modo tal que adquiría otra dimensión, ahora a partir del habla, las bromas, el intercambio de historias e ideas. En esas conversaciones con amigas y amigos surgían nuevos libros por leer, nuevos autores, nuevas imágenes que capturar. Por aquel entonces, enfermo de literatura, tomado por una pulsión arcóntica, llevaba un registro de todos los libros leídos en un cuaderno que titulé El Libro de los Libros Leídos. Por sanidad mental, lo abandoné tiempo después. Allí anotaba el cúmulo de libros que devoraba uno tras otro, como si no existiera otra razón de ser. Esa biblioteca imaginaria era la suma de todas las bibliotecas, un proyecto autoformativo que intentaba aunar el arte con la vida. Parafraseando a Jacques Derrida en Mal de archivo (1997), se trataba de una tarea de con-signación, de inscribir en el papel el principio de una vida que acontecía por entonces en el derroche de la juventud, de detener en la inscripción de una signatura el paso feroz de una temporalidad que a veces se hacía insoportable en la tierra baldía del Chile de los años noventa.

***

La biblioteca iniciática es la más importante de todas. La pequeña biblioteca que Renato y Marcela conformaron —químico farmacéutico, él, profesor de la Universidad de Chile; trabajadora social, ella, devenida en dueña de casa— estaba compuesta principalmente por diccionarios y enciclopedias de todo tipo y por clásicos universales en tomos empastados de editoriales tales como Aguilar: las obras completas de Dostoievski o de Goethe, junto a otros volúmenes más pequeños de la tradición española como Gustavo Adolfo Bécquer o Ramón Gómez de la Serna. Poco a poco fui descubriendo esos tesoros cuya mayoría llevaba la firma acuciosa de mi madre junto con su fecha de adquisición, costumbre que adopté para la propia biblioteca. Junto a mis hermanos fuimos aprendiendo del mundo gracias a esos libros. De todos ellos, uno en particular me parecía fascinante: la Historia de la Segunda Guerra Mundial, en cinco enormes tomos empastados en azul y con fotografías en blanco y negro de gran calidad a página entera. Las imágenes de soldados nazis sobre piras de libros ahumándose en una hoguera me impactó sobremanera, entre otras imágenes tanto o más brutales. Había mucho de incomprensión allí, una carencia de conocimientos que impedían una mirada de conjunto. Todo era magma, impresión, descubrimiento, sorpresa. Tiempo después, cuando leí Farenheit 451, de Ray Bradbury (1953) comprendí de mejor manera el acto de reducir toda idea a cenizas y cuánto de peligro podía encontrarse en la lectura. La película de François Truffaut (1966) refleja de muy buena manera el espíritu de la distopía de Bradbury: ese grupo de rebeldes que guardan en la memoria la biblioteca universal en medio de un bosque en las afueras de la urbe, representaban un ideal de sabiduría y decencia, tolerancia y dignidad, que solo podía significar una fe tremenda —todavía— en la humanidad. Revisando esos tomos en las tardes aburridas de los ochenta, casi sin darme cuenta, me fui sumergiendo en una espiral de lecturas que me llevaban de un libro a otro, y a veces de una biblioteca a otra, ávido de conocimiento, hambriento por conocer la historia y el mundo, cuando todavía era un imberbe.

***

Una pequeña biblioteca que recientemente ayudé a conformar es una que pretende ser barrial, para que vecinos y vecinas del sector donde vivo puedan consultar a gusto. Está hecha en base a donaciones y por el momento se sitúa dentro del Café Acentto, en Agua Santa (Viña del Mar). Ya debe andar por los mil volúmenes con énfasis en la música, el arte, la poesía, la novela, la historia y los libros infantiles. Muchos de estos últimos fueron donados por un amigo, Felipe Munita, al momento de abandonar la ciudad para comenzar una nueva vida y trabajo en Valdivia. Su historia no es menor, puesto que está en los orígenes de una de las experiencias más interesantes de mediación lectora en nuestro país, a partir del trabajo de Fundación La Fuente y sus bibliomóviles: bibliotecas itinerantes que iban de un pueblo a otro, acercando no solo el libro a la gente que habitualmente no tenía acceso a uno, sino que también generando actividades de aproximación a la lectura que intentaban ser significativas para niñas y niños, especialmente. Quizás a cuántos les picó el bichito noble de la lectura gracias a este épico recorrido por el territorio.

La donación también permite reflexionar sobre el montaje y desmontaje de una biblioteca: hasta qué punto un libro va a estar mejor en un lugar donde se lo pueda abrir, doblar y apreciar. A veces es difícil desprenderse de libros que fueron significativos para uno. En todo acto de entrega de un libro, incluido el préstamo que se sabe tal vez nunca será devuelto, hay un gesto generoso, comunicativo, que abre la posibilidad de crecimiento del ser ante el llamado de una necesidad. Una posibilidad de diálogo y de creación de comunidad cuando la tendencia es al aislamiento y a la atomización. Ya sea por aquello llamado lectura complementaria de los establecimientos escolares o por la lectura de verano o por la simple necesidad de sumergirse en otras aguas, prestar o regalar un libro es siempre una salva al porvenir. Cada uno de estas mitologías acerca de la vida del libro responde no tanto a arquetipos superficializados como a enigmas difíciles de resolver, en la medida que son expresión de un deseo. En todo libro, diría Roland Barthes, hay la prolongación de un cuerpo que quiere tocar y ser tocado. La donación, como regalo, no puede ser sino generosidad pura y fiel, anhelo de permanencia y ternura, continuidad del propio deseo.

***

La primera gran biblioteca de la que tuve conocimiento, aparte de las de los centros universitarios, debe haber sido la Biblioteca Nacional de Santiago. Jorge Teillier siempre contaba la anécdota de que allí conoció al poeta puntarenense Rolando Cárdenas y que después de haber hablado un poco de poesía, advino una sed monumental que los sacó de allí hacia profundos bares de oscuros reflejos. Eran variados los personajes que pululaban entre los pasillos que iban de la Hemeroteca a la Sala de Referencias Críticas o a la sala de lectura Gabriela Mistral. Todo, en medio de un aire monacal solo interrumpido por sonido del ascensor que traía desde las catacumbas del edificio los libros solicitados, seguido del estridente pitido de la máquina en cuya pantalla se exhibía el número que indicaba el momento en que debía acercarse al mesón a recoger el libro requerido. Como Rolando Cárdenas, recuerdo haber transcrito decenas de poemas en un cuaderno sentado en esos enormes mesones de la sala Mistral. Poemas de autores de filiación modernista que por entonces eran difíciles de hallar en la biblioteca de la Universidad de Chile y que quería conocer y llamaban mi atención: Delmira Agustini, Julián del Casal, Julio Herrera y Reissig, entre otros, poetas con los que inicié el estudio de la poesía latinoamericana.

Poco a poco la biblioteca se fue transformando en un lugar de visita regular. A las pesquisas bibliográficas se sumaban los espectáculos cinéfilos o musicales de la Sala América, las exposiciones de la Sala Azul y una que otra compra en la librería LOM. Un momento crucial de la propia biblioteca que estaba iniciando guarda relación con la adquisición de Umbral (1996), de Juan Emar, en una fea y poco amable edición naranja de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), pero con valiosísimas notas de Pedro Lastra y Pablo Brodsky. Mi padre, fumador empedernido, había muerto en 1998 de cáncer al pulmón y producto de su muerte me correspondía recibir una herencia, según la ley de Administración de Fondos de Pensiones, que obligaba traspasar a los herederos menores de 24 años todos los fondos hasta ese minuto ahorrados. Como todo trabajador chileno, mi padre había sido obligado en dictadura a pasar del antiguo sistema del Instituto Nacional de Previsión (INP), a comienzos de los ochenta, al de las AFP, la viga maestra del modelo neoliberal, según su propio creador, de cuyo nombre no quisiera acordarme. Mi padre nunca tuvo lagunas previsionales porque trabajó toda su vida en un solo lugar como académico, en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. El primer gran gasto importante que hice con esa herencia fue comprar Umbral, ese libraco de cinco mil páginas que estuve leyendo durante todo un año mientras decidía qué hacer con la vida, una vez egresado de la universidad. El edificio que cubre toda una manzana frente al Cerro Santa Lucía se había inscrito en la propia biografía, y subir sus escalinatas se había vuelto un ejercicio cotidiano y ameno, que siempre abría la posibilidad para la ocurrencia de algo nuevo. En la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, finalmente, realicé la presentación de mi primer libro de poemas, El silencio de esta casa (2000), dedicado, por supuesto, a quien me inculcara el amor por los libros y el conocimiento, Renato.

***

Pero de todas las bibliotecas habitadas me quedo con una que, curiosamente, no está compuesta de libros. Una que, como todo archivo arbitrario, como toda biblioteca personal, como todo museo de la bruma, permite revivir el pasado. La visité junto a un amigo con quien después la vida nos haría trazar caminos bifurcados, una tarde de invierno del Santiago de los noventa, la ciudad anterior, en la antesala de las autopistas urbanas. Pertenecía al profesor Miguel Castillo Didier, quien nos dictaba clases de poesía helénica y también nos enseñaba la lengua de Anacreonte. La biblioteca a la que acudimos era más bien un museo instrumental. El profesor Castillo Didier, el mejor traductor en lengua hispana de la poesía escrita en griego, resultaba ser también un gran musicólogo. Gracias a él conocimos la trágica historia de Jorge Peña Hen, fusilado en los primeros meses de la catástrofe dictatorial, y a quien podríamos considerar el primer gran director de orquestas juveniles. Gracias a nuestro profesor, una tarde conocimos el sonido del órgano en una iglesia de calle Mac Iver, ese fabuloso teclado que solo sabíamos apreciar a través de cassettes y discos compactos. Gracias a él publicamos nuestro primer libro de ensayos, un librito que hoy solo podemos entender como una ofrenda: Tres estudiantes descubren la Odisea de Kazantzakis y exploran la poesía de Kavafis (2000). Gracias a Castillo Didier aprendimos a leer poesía. Gracias a él nuestro amor por la literatura y el conocimiento encendió un fuego que nos llevó por caminos insospechados.

Una mañana, en medio de una clase dedicada a la lectura de la Odisea (1924), de Nikos Kazantzakis, un monumental poema épico de 33.333 versos basado en el homónimo de Homero y que había traducido al español para la editorial Planeta, comenzó un largo relato sobre la historia de dicho trabajo de traducción que no terminó siendo pagado como era debido por la multinacional. El incumplimiento del contrato tuvo varios efectos. Uno de ellos fue que imposibilitó la reimpresión de la primera edición al español de 1975, estrechando la circulación del gran escritor cretense en el espacio latinoamericano. De hecho, el libro no volvería a aparecer en el mundo hispanohablante sino hasta el año 2013, gracias a las gestiones de Tajamar Editores. Otro de sus efectos nos lleva al fin de esta historia. La viuda de Kazantzakis, en parte como gratitud, en parte como reparación moral, decidió hacer un obsequio por cuenta propia, uno que estuviera a la altura de la gesta de la traducción y representara el esfuerzo realizado por la magna obra. El donativo consistió en un órgano de una decena de tubos que hizo llegar en barco hasta un puerto cercano y de ahí a Santiago, una vez pagados los derechos de aduana. Para que cupiera en su casa, Castillo Didier hizo construir un galpón en la parte trasera de modo que diera cabida a la considerable altura de los tubos. La historia, fabulosa, solo podía existir en la memoria de unos jóvenes estudiantes ávidos de poesía hasta que un día, atónitos, recibimos la invitación para un concierto. Este tendría lugar un día sábado después de almuerzo en su casa de calle San Francisco, al sur de Avenida Matta.

Nos preparamos toda la semana para ese día. La casa de Castillo Didier quedaba en medio de fábricas y talleres. De hecho, parecía la única casa habitable de toda la cuadra. La única, al menos, asimilable a una idea de casa, con un antejardín. Nos recibió como Monsieur de Saint-Colombe en Todas las mañanas del mundo (1991): con unos pocos barquillos y galletas, y un té. Saludamos a su esposa y a un hijo que, si mal no recuerdo, se dedicaba con fruición a los misterios de la física. El profesor nos presentó como unos aventajados estudiantes, lo que nos sorprendió y redobló nuestro orgullo. Y luego nos condujo al galpón pasando por entremedio de un pasillo repleto de libros. Tras un pequeño portón hallamos un escenario musical compuesto de un armonio, un piano, un clavicordio, un clavecín y el órgano, al fondo. Una familia de teclados, dispuestos uno al lado del otro. Miguel Castillo Didier nos fue presentando cada uno de los instrumentos y luego nos dispusimos a escuchar cada uno de sus sonidos, en una ejecución embelesada de diferentes piezas que sería incapaz de recordar, embriagado aún por la emoción aurática del momento.

El órgano quedó para el final, junto con el término de la fría tarde invernal. El viento de esos tubos no solo soplaba las clásicas melodías barrocas de Bach, Pachebel o Mendelssohn. De esos tubos salía una manera de entender la música y, por extensión, el arte. Una emoción que se transmitía a través de los acordes y que solo podía dar cuenta de un trato único, secreto, con la música. El profesor respiraba y movía sus manos de una manera sacra, con la misma solemnidad con la que leía en voz alta la poesía de Kavafis. Y al terminar cada interpretación, se apoderaba de él un silencio que solo podíamos entender como una forma de diálogo con el lenguaje de cada compositor. Una comunicación que tendía puentes entre un espectro y la mirada de quien percibe su sombra, en la serenidad de quien guarda un trato con los dioses.

Cuando terminó el concierto, salimos sin decir palabra alguna. Íbamos exultantes, riendo y gesticulando como después de mil libaciones, caminando a una velocidad inusitada, casi corriendo, como inyectados por una energía sobrenatural. La media cuadra que nos separaba de Avenida Matta era una suerte de cohete eufórico que nos mantuvo como suspendidos en el aire por unos pocos segundos. Estábamos seguros, además, de que cualquier comentario a realizar solo estropearía el momento, por lo que había que marcharse. La separación fue automática, cado uno se fue por su lado. Recuerdo haber caminado un par de horas por la ciudad camino a casa como si todavía tuviese acceso al sótano de Carlos Argentino Daneri donde podría apreciar El Aleph, sin querer soltar ese momento que, intuía, difícilmente se volvería a repetir. El museo que habíamos visitado era uno cuyo recuerdo nunca nadie podría apaciguar. Un museo sobrio e ilimitado a la vez, sin principio ni fin, donde el caos —por un momento— detiene su espiral infinita y se fija en un principio, un arché, del cual solo podríamos pretender ser su guardián.

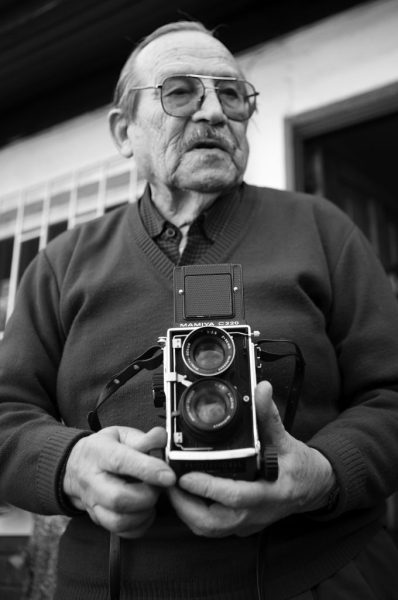

Domingo Ulloa, fotógrafo histórico de la Universidad de Chile: “Después de mí, el diluvio”

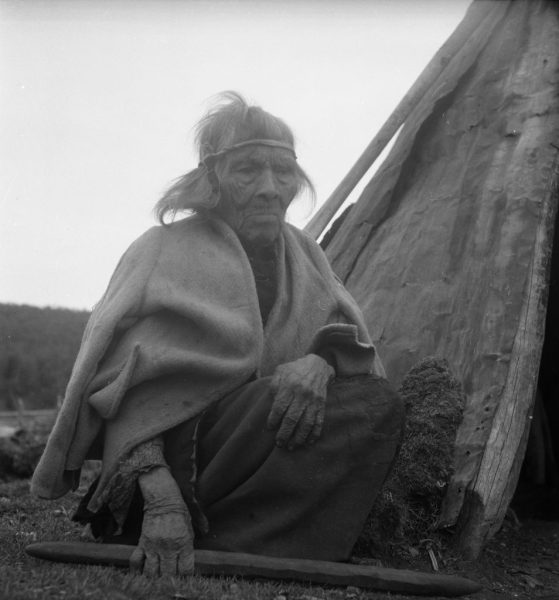

Tocó la puerta de la Universidad en 2013 pidiendo acceso a algunas de las instantáneas que él mismo tomó durante los treinta años en que fue jefe del Servicio de Fotografía. En el Archivo Andrés Bello llevaban un buen tiempo buscándolo: Ulloa era una pieza clave para develar el contenido de los más de 70 mil negativos que este organismo atesora, y entre los que estaba el material de “Rostro de Chile”, la exposición fotográfica más grande en la historia de nuestro país y Latinoamérica, realizada por cuatro fotógrafos —entre ellos, Ulloa— que recorrieron todo Chile por encargo de la Universidad. 62 años después, y tras años de investigación, la muestra es rescatada en un libro de descarga gratuita editado por el Archivo Andrés Bello. Rescatamos esta entrevista que en 2015 le hizo la periodista Francisca Siebert a Domingo Ulloa, quien falleció en 2018.

Por Francisca Siebert

Fotografías: Felipe PoGa

Domingo Ulloa (89) se define como técnico en fotografía. “No tengo otra aspiración”, dice. Empezó trabajando en 1943 —la era de la prehistoria, según él— en una empresa de publicidad. A la Universidad de Chile llegó por insistencia.

—Me iban a ver a la casa y yo dije varias veces que no me interesaba. A mediados del año 51 fueron a decirme que el rector, don Juvenal Hernández, quería hablar conmigo. Hicimos una cita en la Casa Central y me propuso que yo fuera el Jefe Técnico del nuevo Servicio de Fotografía. Me daban el dinero que fuera necesario para comprar equipos, tener un laboratorio, preparar funcionarios ¡todo era fantástico! Ahí empecé— recuerda.

En esa época, sus compañeros de trabajo eran mayores. Tenían alrededor de 25 años y no les gustaba que alguien recién llegado les explicara que lo que llevaban haciendo por años no seguiría. Con el tiempo, las asperezas se fueron suavizando. Ulloa los recuerda como buenos compañeros.

—Trabajábamos con reflectores, con trípodes, con cámaras grandes; no se hacía todo tan fácil como ahora. Además, cuando salíamos a tomar fotografías, llevábamos chasis con placas. No es como ahora, que usted puede tomar cientos de fotos de cualquier situación, incluso ráfagas. En ese tiempo había que tener la foto, esperar el instante, estudiar muy bien la hora de luz— dice Ulloa.

El fotógrafo vivió una época gloriosa de la Universidad. Sobre todo, dice, por el equipo de “gente maravillosa” que llegó.

—Además de Roberto Montandón y Antonio Quintana, estaba Mario Guillar, que luego se fue a Estados Unidos y llegó a ser el fotógrafo oficial del equipo donde jugaba Pelé. Patricio Guzmán, que murió hace poco. Muchos se fueron a Estados Unidos, Brasil, España, Alemania. Y allá fueron personajes, les fue muy bien.

En ese tiempo, recuerda, existía la Dirección de Extensión Musical, la Dirección de Extensión de Artes Plásticas, la Dirección de Extensión Nacional. Había salones de exposiciones en Bellas Artes, escuelas de temporada, el Teatro Experimental; era un tiempo de mucha actividad. Un tiempo en que todo estaba funcionando y en que Ulloa fue pieza importante del proyecto “Rostro de Chile”, que, con motivo de los 150 años de la independencia de Chile, registró el país a nivel geográfico y humano. Además, el trabajo de Ulloa destacó por sus fotografías del paisaje y arquitectura de Santiago en las décadas del 50 y 60, por su registro del ballet de Erns Uthof, de la Universidad de Chile, de los astilleros del Maule; por sus retratos de Pablo Neruda y por la exposición con motivo de los 200 años del natalicio de Andrés Bello.

Con el Golpe Militar se notó el cambio, dice el fotógrafo:

—Yo no tenía ninguna participación en cosas políticas, pero la cantidad de gente que echaron, los alumnos, ¡quedó la desbandada! Hubo gente, sacerdotes, por ejemplo, que eran alumnos y que delataron a todos los compañeros que participaban en cosas políticas. Había un sacerdote que después era periodista en la Radio Agricultura, y él echó al agua a todos los compañeros de su curso y de los otros cursos.

Ulloa sufrió permanentes allanamientos en su casa. Como había hecho clases en el Pedagógico, suponían que “algo de eso se le habría pegado”. Buscaban armas. Ulloa, que estaba casado y tenía hijos, cuenta que mientras hacía las tareas con los niños, los militares irrumpían en su casa, dejaban el desorden y volvían al mes siguiente.

Entre las cosas más impactantes que recuerda de su trabajo en la Universidad está haber fotografiado operaciones al cerebro que realizaba el doctor Asenjo.

—A mí me tocaba ver operaciones de Parkinson, ahí esa gente estaba semiconsciente, permanentemente mirando a los ojos y sentados. Y perforaban por aquí, metían unos instrumentos, y los brazos que estaban bailando de repente se quedaban quietos. ¡Era un milagro! Eran cosas espectaculares que uno veía —cuenta.

Finalmente, se jubiló. Con los militares, dice, estaba “hasta aquí”. Un ejemplo: en la Escuela de Periodismo le entregaron pautas sobre cómo debía comportarse con los alumnos para tenerlos siempre ocupados:

—Para que no piensen, decían. ¡Imagínese las cuestiones! ¿Qué trabajo les doy para que no piensen? ¡Era una barbaridad! —recuerda.

Así dejó la casa de dos pisos y enormes galpones, iluminaciones y telones con que contaba el Servicio Fotográfico.

—El Servicio de Fotografía se vino al suelo, se acabó todo. Después de mí, el diluvio. Me siguió el señor Manuel Danemann, después Darío Osses, y así empezó a pasar gente. En algún momento necesité ver fotos y ya no existía nada de eso. Me dijeron: “está todo ahí, en la Casa Central”. Cuando fui a ver, me encontré con que en un sucucho estaba metido Pepe (José) Moreno y más adentro había una salita donde había un laboratorio. Eso fue tétrico, no quise saber más del asunto. A eso se llegó, se había acabado todo— dice.

Un día, cuenta Ulloa, a la gente de la Biblioteca Nacional se le ocurrió hacer un libro con sus trabajos. Él quiso incorporar a la publicación cosas que se quedaron en la Universidad de Chile. Así llegó al Archivo Andrés Bello, se presentó y preguntó si podía tener acceso a algunas de las fotografías que había hecho.

—Empezamos a mirar, y de todo lo que iba apareciendo, decía “¡esto es fabuloso! ¡Estas tareas son fabulosas!”. Y ahí llegamos al ballet y les pareció que eso era espectacular, entonces dije: “vamos a hacer un libro sobre el ballet”—cuenta.

Ahora, reconoce Ulloa, comenzó a dársele gran importancia a lo que él hizo en la Universidad. Mirándolo a la distancia, dice, cree que sí fue muy relevante la labor del Servicio. —Pero en ese tiempo, como era la Universidad de Chile, ¡todo lo que hacíamos era tan normal! En ese tiempo todo lo que hacíamos nosotros nadie lo podía hacer mejor. Eso era lo que teníamos.

Editado por el equipo del Archivo Central Andrés Bello con la colaboración de Domingo Ulloa, «Rostro de Chile. Exposición de la Universidad de Chile, 1960» reconstruye la aproximación más cercana a lo que fue la muestra, que contenía 410 fotografías en 87 paneles. Fue inaugurada en la Casa Central de la Universidad de Chile el 13 de octubre de 1960 y fue visitada por más de 50 mil personas en sus dos primeros meses. Luego, comenzó una itinerancia por otros lugares de la capital, otras regiones del país, y luego por 14 países durante nueve años, incluyendo México, Estados Unidos y Japón, entre otros. Descarga el libro aquí.

Carla Zúñiga y Bosco Cayo: “La Muestra Nacional de Dramaturgia tiene que reflejar lo diferente que somos como sociedad”

Con sus escrituras desde el margen, ambos dramaturgos representan un nuevo teatro chileno que rompe con algunos vicios de la tradición. Zúñiga y Cayo son los encargados de dirigir la vigésima versión de este espacio, un encuentro fundamental para el teatro chileno impulsado por el Mincap, que esta vez estará marcado por voces disidentes y miradas descentralizadas.

Por Javiera Tapia Flores

Carla Zúñiga recuerda que en su época de estudiante, asistir a las funciones de la Muestra Nacional de Dramaturgia era algo vital.

—Mirar el teatro desde la dramaturgia es algo importante, siempre está como escondida. En ese tiempo, detenerme ahí, en el texto, al menos para mí, que me encantaba escribir, fue muy importante”, dice la actriz, dramaturga y una de las fundadoras de la excompañía La Niña Horrible, cuya trayectoria incluye más de 20 obras, entre ellas, Prefiero que me coman los perros (2017), Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual (2018) y Un montón de brujas volando por el cielo (2020), premiada por el Círculo de Críticos 2020 en la categoría Mejor Dramaturgia. Su último trabajo es La violación de una actriz de teatro y fue montado a fines del año pasado en Matucana 100.

—En la región había una bulla en torno a la Muestra. Porque no son solo obras, sino diferentes actividades, como los talleres, que entregan la posibilidad de seguir escribiendo. Ahora se cumplen veinte años, y ha sido, y sigue siendo para mí, un espacio de resistencia con el que decimos que todavía se puede escribir y vivir de nuestro trabajo —cuenta Bosco Cayo, también dramaturgo y autor de obras como Leftraru (2014), La dama de los Andes (2016) y El Dylan (2017), e integrante de Compañía Limitada, Teatro Sin Dominio y Teatro La Malaclase. Explica que tiene una experiencia similar a la de su compañera, pero con un giro: el de haberse formado en una ciudad diferente a la capital.

Carla y Bosco esta vez dejarán de mirar el evento como participantes o audiencia crítica, pues son los encargados de dirigir la vigésima versión. La Muestra Nacional de Dramaturgia nació en 1994 como un concurso público de escritura teatral chilena, en el que un jurado especializado selecciona obras para ser puestas en escena. Organizada actualmente por la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde 2007 sus versiones se desarrollan en períodos de dos años: durante la primera etapa, se seleccionan los textos cuyos autores y autoras reciben un premio en dinero, y en la etapa posterior sus escrituras pasan al escenario.

Durante el segundo semestre de 2022 veremos los montajes de las cinco obras ganadoras. Esta vez, las autorías se descentralizaron: dos son de Santiago y tres de otras ciudades de Chile. Eso ya representó una novedad para ambos creadores.

—Para mí fue muy sorprendente —explica el dramaturgo, que de hecho sitúa sus escrituras desde territorios diferentes a la Región Metropolitana—. Siempre se habla de que las regiones están al debe. Recuerdo estar en otras reuniones y concursos y que se dijera que faltaba participación desde regiones, que no estaban al nivel de Santiago. Y yo pensaba que no tenía que ver con eso. Son dramaturgias distintas.

Los dos concuerdan en que la Muestra ha ido cambiando con el tiempo y que debe seguir haciéndolo.

—Siempre hay una pregunta en torno a quiénes somos y creo que a sus veinte años, la Muestra tiene que reflejar lo diferente que somos como sociedad —opina Bosco Cayo, y Carla Zúñiga asiente.

Repensar el teatro

Ambos directores se han destacado por una autoría que se sitúa desde los márgenes y la disidencia, en su amplio significado. En sus obras se tensionan el género, el territorio, la clase e incluso se cuestionan los sistemas de dirección teatral tradicionales:

—Con Compañía Limitada hemos experimentado no teniendo a una persona a la cabeza, sino que entre todes hacemos un diálogo para encontrar una manera distinta de organizarnos y poner en esa misma discusión, por ejemplo, una mirada desde la producción que pueda influir en el proceso. Es decir, tratar de buscar una horizontalidad distinta. Es algo que demora y que provoca muchas cosas, porque enfrentarse a una jerarquía y a formas de quebrarla traerá frustración.

Carla Zúñiga cree que su manera de repensar las formas de hacer teatro está ligada a dejar de mirar el mundo desde el binarismo:

—Creo que no nos damos cuenta hasta qué punto vemos todo de manera binaria. Me interesa mucho tratar de romper mi propia cabeza con respecto a qué es lo serio, qué es lo ridículo, porque nada es absoluto. Estoy muy pegada con eso, y también con el acto político de nombrar las cosas. Eso también me interesa mucho ahora. Por eso mi última obra se llama La violación de una actriz de teatro.

Ahora que dices eso, pienso en cineastas como Celine Sciamma o Marialy Rivas. En su película Princesita había un abuso sexual que nunca vimos. Ella toma una decisión muy política, feminista, cuando construye una historia en la que sabemos que hay un abuso, pero no aparece de forma explícita.

—Sí, creo que hay varios motivos. Por ejemplo, el hecho de no querer violentar a tu actriz y al equipo de trabajo. Tampoco violentar a la o las espectadoras que probablemente vivieron algo como eso. Creo que ahí hay algo importante —dice Carla.

La trascendencia de la Muestra también radica en las huellas que deja en las nuevas generaciones de dramaturgos. Cuando les pregunto por sus referentes al comenzar sus carreras, Carla aclara que es una pregunta que le da tristeza, porque solo eran hombres.

—Eso generó en mí una necesidad de escribir mis propias cosas. Es por eso que figuras como Manuela Infante eran muy inspiradoras —cuenta la dramaturga—. Creo que hay mujeres escribiendo o dirigiendo. Hay muchas. Lo que no hay son espacios, porque el teatro es un trabajo colectivo. Yo llego con el texto, pero hay un grupo que me tiene que creer. Y también, bueno, la maternidad sigue siendo un problema, porque seguimos estando a cargo de las guaguas. Entonces es mucho más fácil para un hombre o para una persona que no tiene hijes. Las mujeres que son madres no pueden ir a los ensayos. En los fondos [de financiamiento] debería haber un ítem de cuidadores de guaguas. Pero de esto no se habla.

—Estoy muy de acuerdo —dice Bosco—. Hay formas de teatro que siguen produciéndose, pero creo que gracias a los movimientos feministas hay una mayor conciencia, porque es algo que atraviesa todo: cómo escribo, sobre qué escribo, pero también cómo armo mis grupos de trabajo y con quiénes trabajo.

Pareciera ser que los proyectos seleccionados en la Muestra 2022 no podrían haber caído en mejores manos: se trata de escrituras contemporáneas y disidentes que tendrán la oportunidad de ser montadas y exhibidas durante noviembre de este año. De entre más de 120 postulaciones, el jurado —compuesto por Flavia Radrigán, Carlos Briones, Loreto Saavedra, Cristián Opazo y Claudia Hernández— eligió en la categoría Emergente a Daniela Schalchli con su texto Pam Berry, la historia de una lesbiana visible que busca a una persona con la que sueña desde niña. También fue seleccionada Continuidad de las cajeras, de Jorge Contreras, que relata la vida de una cajera de supermercado que sospecha que algo inexplicable se esconde entre los pasillos. Y El traje del novio, de Felipe Zambrano, sobre el encuentro entre Olivia, costurera del Gran Concepción, y Francesco, un violinista italiano que la busca especialmente a ella para que confeccione su traje de novio. Detrás de este ímpetu se encuentra un antiguo secreto.

En la categoría de Trayectoria, Nicolás Lange participará con Esto podría durar y durar y durar y durar y durar, donde tres historias se desarrollan en La Serena, Chiloé y Texas, teniendo en común la violencia contra personas disidentes sexo-genéricas. Y también está Blancanieves, de Karen Bauer, donde la protagonista es una niña refugiada, vulnerada y perseguida que cae en un sueño profundo.

—Algo que me emociona mucho es que todes les ganadores son autoras y autores muy interesantes —cuenta Carla—. Les de la categoría emergentes es gente que ha estado escribiendo mucho, gente estudiosa, con una mirada nueva. También Nicolás Lange y Karen Bauer son autoras superpotentes.

Bosco, en tanto, se siente sacudido por “los imaginarios que se escapan del realismo” presentes en estos trabajos.

—Hay algunos muy oníricos, nos alejan de esta realidad que es tan fuerte, tan estresante y nos pone en otras —asegura—. Siento que nos desamarramos un poco del realismo para entrar en otras formas de decir. Estos textos ofrecen nuevas miradas y quizás puede haber ahí pistas que nos ayuden a entender o a sobrellevar un poco esta realidad, pero no desde el mismo lenguaje. Quizás estamos saliendo un poco de ella para poder mirarla desde otro lugar.

Carla concuerda y explica que existe la necesidad de otros lenguajes:

—Creo que, en general, al teatro chileno le cuesta salir del realismo. Y también es un acto político hacerlo. Se trata de textos muy contemporáneos. Hay una problemática con los cuerpos también. Existen casos en escuelas de teatro en donde, por ejemplo, a chicos trans los obligan a hacer papeles de mujer y eso es muy violento. Hay que repensarlo todo. Y para la Muestra, tenemos que pensar muy bien quién les va a dirigir, cómo se va a hacer, porque hay una responsabilidad tremenda —dice Zúñiga.

—Vamos a hacer que los equipos artísticos se liberen de una mirada heteropatriarcal y binaria —agrega el dramaturgo—. Buscaremos personas que nos ayuden a quebrar esos límites. Y para eso necesitamos también armar grupos que contengan esa idea. Ya no es solamente escribir la obra ni su temática. Tiene que ver con la relación con una sociedad y con una comunidad. La Muestra tiene que ser el reflejo de cómo nos relacionamos como comunidad y entre comunidades.

Narrar otro cuerpo para otra política

“El cuerpo de la política que se ha narrado en la letra constitucional en Chile no ha sido otro que el de la república masculina”, escribe la destacada pensadora feminista Alejandra Castillo, autora, entre otros libros, de La república masculina y la promesa igualitaria. En tiempos en que se redacta una nueva Constitución, todo podría cambiar, advierte la filósofa: “si la materialidad de este cuerpo se ha narrado desde el dispositivo constitucional, entonces hoy parece un buen momento para escribir e imaginar un cuerpo feminista para la política chilena”.

Por Alejandra Castillo

La política siempre narra un cuerpo. Por narración entiendo una materialidad compleja que se va tensando en la interconexión de diversas zonas de circulación literaria, visual, medial, económica. Cada una de estas zonas, y su interconexión, dan límite, contorno y, por sobre todo, visibilidad a un orden político determinado. Esta ordenación lumínica —siempre es así con la política— otorga a su vez figuración al cuerpo de lo en común. Habría que advertir que este cuerpo de lo común es doble: es uno que se figura en las instituciones políticas y otro que se describe en el dispositivo de género. En lo que deja entrever esta condición doble, es posible indicar que el modo en que la política narra un cuerpo define los límites de lo posible en cuanto a las formas de gobierno (instituciones), así como a las formas de asociación (afectos). Estas formas organizan la línea que traza la frontera entre lo público y lo privado y, por ello, aun cuando parezca extraño, el propio orden de figuración sexual. La política, se podría afirmar, da forma, performa un cuerpo.